Deep Dive

游戏、情感与酷儿:一场关于游戏体验的深度对话

我最近参与了一场关于游戏情感体验的讨论,两位游戏研究者——罗浩西和曹洁然——为我们带来了深刻的见解。这场讨论并非简单地探讨游戏如何操控玩家情感,而是深入挖掘玩家在游戏过程中复杂微妙的情感历程,从“感觉(feeling)”、“情感(emotion)”到更细微的“情动(affect)”层面,层层剖析。

罗浩西将电子游戏视为记录和创造经验与情感的独特载体。游戏如同档案和剧目,以其独特的方式影响着玩家对现实生活的理解,这与当下流行的现实主义和废墟文学关注点有着异曲同工之妙。他认为,游戏或多或少地塑造着我们对现实的认知,这种影响既可能是积极的,也可能是消极的。

曹洁然则从游戏美学的角度切入,将游戏视为一种“传送门”,它连接着现实与虚拟世界。她关注玩家在游戏中的能动性、注意力以及情感体验,特别是那些微小而难以言喻的“情动”(affect),例如无聊、空虚和烦躁。游戏美学研究的重点在于,探究游戏中的感觉如何被表达和感受,这既包含设计者的创作意图,也涵盖玩家的主观体验。 鲍姆嘉通的美学理论——“感觉的研究”——为这种研究提供了重要的理论框架。 游戏中的美学体验并非放之四海而皆准的普世价值,而是与玩家的个人经验和社会文化背景紧密相连。

我个人也参与了讨论,强调了游戏设计和研究中情感的重要性。许多游戏设计师将游戏视为创造情感体验的引擎,玩家的体验如同机器运转,这与德勒兹的“欲望机器”概念不谋而合。 我注意到,玩家对游戏往往充满热爱,愿意投入大量时间,这与传统艺术形式的欣赏方式有着显著区别,值得深入研究。 例如,《我的战争》就以其独特的机制,引发玩家强烈的愧疚感,这是其他媒介难以复制的情感体验。

讨论中,我们进一步探讨了游戏中的“感觉结构”(structures of feelings)。罗浩西指出,不同类型的玩家对同一款游戏的感受可能大相径庭。例如,《神秘海域》中,男性玩家和女性玩家对角色的感受就可能截然不同,这与游戏设计中预设的“理想玩家”密切相关。主流玩家更容易将游戏体验事件化,而其他玩家的体验则更为复杂、难以言喻。游戏研究关注的正是这些怪异、难以定义的部分,因为它们可能蕴含着更深层次的意义。

曹洁然引入了酷儿理论,探讨了游戏中的“酷儿性”。她认为,游戏中的反常规、不正常的部分,并非仅仅局限于性取向,而是一种更广义的概念,涵盖了各种打破社会规范的行为和情感。无聊,作为一种被忽视的情感,在游戏中也值得深入探讨。无聊的时刻可能引发玩家对游戏机制和社会现实的反思。那些沉迷于Candy Crush等休闲游戏的玩家,往往时间碎片化,这反映了现代社会中人们时间被分散的现状,也引发了对这类玩家需求的反思。

我补充了“虐待性游戏设计”(abusive game design)的概念。这种设计并非真的要虐待玩家,而是挑战玩家的预设,让玩家在游戏中体验不适,从而避免游戏被简单工具化。游戏中的故障(glitching)、速通等行为,可以被视为对游戏规则的抵抗,以及对游戏可能性探索的过程。

罗浩西还探讨了“互卸性”(interpassivity)的概念,认为放置类游戏体现了这种概念:玩家将被动体验推卸给游戏,获得一种奇特的满足感。 《黑暗之魂》等游戏虽然带来痛苦体验,但玩家仍然乐此不疲,这正是“残酷乐观”(cruel optimism)的体现。 “没感觉的结构”(structures of unfeeling)概念指出,一些难以言喻的感受可能表面上看起来没有感觉,但实际上对人有影响。酷儿现象学则关注个体与周围环境的关系,强调不同个体与环境互动方式的差异。

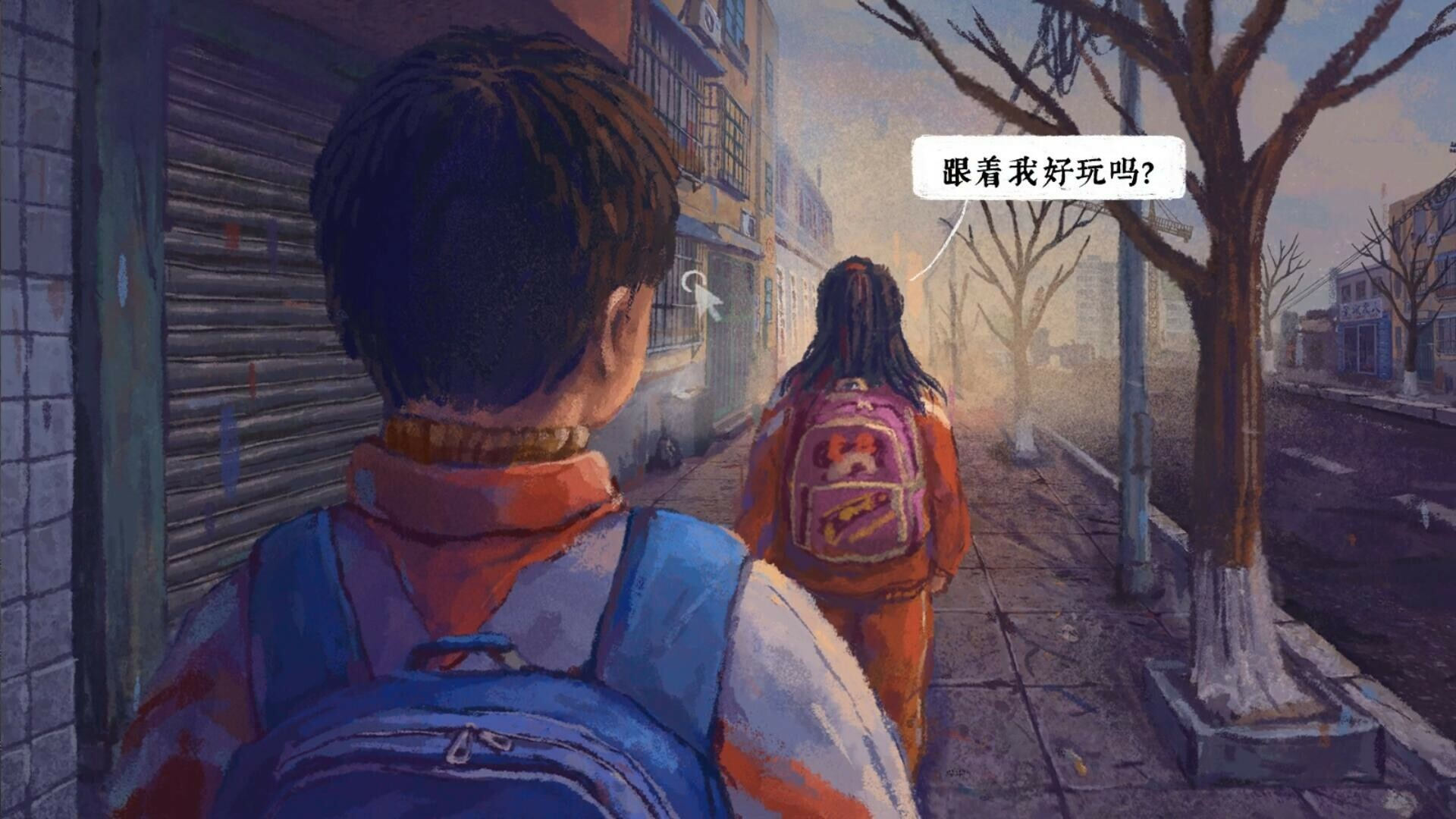

曹洁然以国产游戏《完美的一天》为例,分析了游戏如何通过限制玩家的能动性,引发玩家对现实生活的反思。“虐待”(abuse)在游戏中可以理解为对游戏规则的错误使用,这是一种对游戏常规的挑战,也是一种“酷儿”行为。

总而言之,这场讨论强调了打破预设,探索游戏体验中那些难以言喻的感受,并反思其背后的社会文化因素的重要性。游戏标签会影响玩家对游戏的认知和选择,打破标签可以帮助玩家重新定向,在不确定性中探索新的可能性。 游戏研究的意义,就在于挖掘这些隐藏在表象之下的复杂情感,从而更深入地理解游戏与玩家、游戏与社会之间的关系。

Shownotes Transcript

引言

像我这样的游戏制作者常常会津津乐道以陈星汉等为代表的“游戏情感设计”,仿佛玩家的情感操控尽在掌控。但实际上每一位玩家在同游戏游玩的时候,却都是一个非常复杂微妙的、奇异化的情感进程。

那么这一过程到底是如何作用,我们又该如何理解日常生活中被游戏所撩拨和玩弄的不同情感呢?本期是由两位GSC游戏研究营地的小伙伴共同组队制作,两位从文化研究和美学研究的背景深入拷问了这一玩家玩游戏情感进程的感觉(feeling)/ 情感(emotion)/ 更微妙的情动(affect)层次,鼓励我们在日常的电子游戏经验中感受自己的小小情绪,成为游戏中的“酷儿(Queer)与赛博叛客!

落日间

叶梓涛

嘉宾/主持

罗皓曦,香港中文大学博士候选人,游戏研究者。主要研究领域:游戏研究、记忆研究、日常生活理论、批判理论。在播客《交换卡带》节目里担任一名尚无定位的主播。

曹洁然,华东师范大学思勉人文高等研究院青年研究员、中文系讲师,美国西北大学德语文学博士,德国研究协会(GSA)会员。主要研究领域:现当代德语文学、批判理论、新媒体研究和游戏美学理论。在播客《世界莫名其妙物语》节目里担任一名好为人师的主播。

一档以电子游戏为主的知识型播客。

一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。

本期播客远程录制于 2024.4.30

收听

Timeline

00:00 梓涛的引入和嘉宾介绍

09:27 游戏设计视角下的情感

15:43 感觉、情感、情动

19:30 游戏美学和感觉结构

27:43 标准玩家的预设

34:09 游戏中酷儿性(Queerness)

38:39 无聊的情动

42:17 游戏中反映出的社会文化的悲观感性

46:25 放置游戏和互卸性(Interpassivity)

51:35 酷儿现象学和情动研究的其他面向

55:38 游戏对身体的再规训

61:32 步行模拟器与《完美的一天》

65:35 “虐待” / 错误使用(Abuse)的游戏

69:47 回顾整理和广告时间!

扩展阅读

Chris Bell 面向友情的设计 Designing For Friendship

Douglas Wilson 现在就要针对你:虐待性游戏设计 On Abusive Game Design (2010)

Florent Maurin 什么是受现实启发的游戏 What Reality-inspired Games are(2016)

图

feel 感受 - emotion 情绪 - affect 情动

Aubrey Anable, Playing with Feelings: Video Games and Affect(玩弄感情:电子游戏和情动)

Out For Delivery - Yuxin Gao

Chris Bell - WAY

Katherine Isbister - How Games Move Us

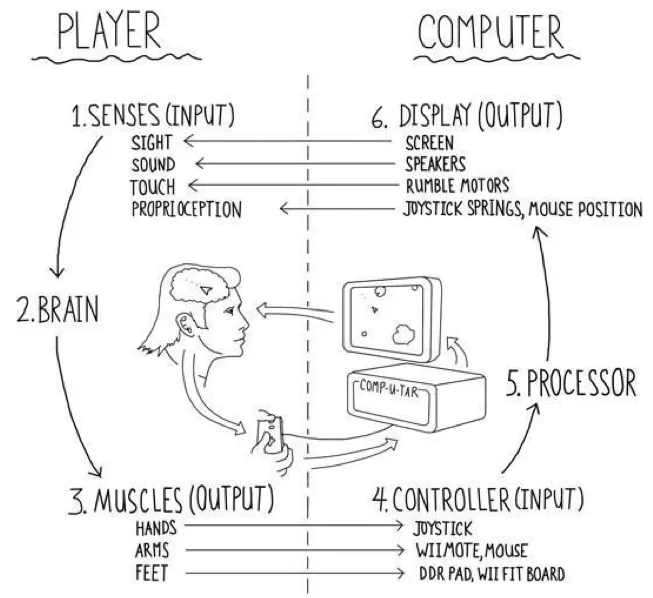

Steve Swink(史蒂夫· 斯温克):《游戏感:游戏操控感和体验设计指南》

Swink 的交互性模型

Tynan Sylvester(泰南·西尔维斯特):《体验引擎:游戏设计全景探秘》

鲍姆嘉通:美学作为“感觉的研究”

雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)在《文化与社会》(1958)中提到的情感结构(structures of feelings)和劳伦·勃兰特(Lauren Berlant)的论文“没有感觉的结构”(Structures of unfeeling) 形成互文

游戏学和叙事学之间的争论和“叙事失调”(ludonarrative dissonance)

《神秘海域:失落的遗产》 (Uncharted: The Lost Legacy, Naughty Dog, 2017)

《幻兽帕鲁》(Palworld, Pocket Pair, 2024)

糖果传奇 (Candy Crush Saga, King Digital, 2012)

邓剑《晚近中国电子游戏里的感性:逃杀、自走、放置以及无条件的被爱》

《完蛋!我被美女包围了》(2023)(另,《交换卡带》第四期对此游戏有专题讨论)

《绝地求生》(PUBG: BATTLEGROUNDS, 2017)

自走棋类《云顶之弈》(Teamfight Tactics, 2019)

Interpassivity(互卸性/ 交互被动性)

Bonnie Ruberg, Video Games Have Always Been Queer, 2019

Lauren Berlant - Cruel Optimism (Duke UP, 2011)

Sarah Ahmed, Queer Phenomenology.

《完美的一天》(完美的一天工作室,2022)

在未发布的游戏合集《潘恩与泰勒的骗局》(Penn & Teller's Smoke and Mirrors)中的《沙漠巴士》(Desert Bus)。

引用文献:

Aarseth, E. (2004). “Genre Trouble: Narrativism and the Art of Simulation.” Wardrip-Fruin, N. and Harrigan, P. (Eds.), First Person: New Media as Story, Performance, and Game. MIT Press. Pp. 45-55.

Agamben, A. (2015). Profanations. Princeton University Press.

Ahmed, S. (2006). Queer Phenomenology. Duke University Press.

Anable, A. (2018). Playing with Feelings. Minnesota University Press.

Anthropy, A. 2012). Rise of the Videogame Zinesters: How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers, Drop-Outs, Queers, Housewives, and People Like You Are Taking Back an Art Form. Seven Stories Press.

Berlant, L. (2011). Cruel Optimism. Duke University Press.

Berlant, L. (2015). Structures of Unfeeling: Mysterious Skin. International Journal of Politics, Culture, and Society, 28(3), 191–213. doi.org

Flanagan, M. (2009). Critical Play: Radical Game Design. MIT Press.

Husserl, E. (2014). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. Hackett.

Isbister, K. (2016). How Games Move Us: Emotion in Design. MIT Press.

Juul, J. (2013). The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games. MIT Press.

Merleau-Ponty, M. (2002). Phenomenology of Perception. Routledge, 2002.

Ngai, S. (2015). Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting. Harvard University Press.

Pfaller, R (2000). Interpassivitäte: Studien über delegiertes Gnießen. Wien: Springer.

Ruberg, B and Shaw, A. (2017). Queer Game Studies. Minnesota University Press.

Swink, W. (2008). Game Feel: A Game Designer’s Guide to Virtual Sensation. Routledge.

Williams, R (1977). Structures of feeling. Marxism and Literature. Oxford University Press. pp. 128–135.

Wood, J. (2018). Affective Gaming: At the Intersection of Rhetoric, Affect, and Video Games. Clemson University.

Žižek, S. (1998). “The Interpassive Subject. Centre Georges Pompidou, Traverses.” www.lacan.com

**游戏研究营地(GSC, Game Studies Camp)**是落日间所支持的独立的游戏学术研究 & 创作阵地与社群共同体。我们希望面向国内的青年游戏研究者,基于突破边界的实验精神,连接制作与思考,探索一种研究、创造与传播的新工作方式。酝酿实验性的生产,重塑对研究的想象。xpaidia.com

感谢支持落日间的朋友们!

欢迎赞赏或赞助落日间,加入内测计划,查看并且优先参与落日间正在进行的其他未公开项目,并且每周收到至少一篇我们情感异样丰富的小作文。详情可点击阅读原文,或进入:xpaidia.com/donation

也欢迎前来落日间书店选购,《春天路过的风替我演奏口琴》《游戏与人》《趣玩》《桌游设计指南》等在售书目正在更新中。