Deep Dive

明末乱世与礼治的挽歌:一场跨越时空的对话

明末,一个“百年未有之大变局”的时代。纸醉金迷的表象下,社会秩序崩塌,道德沦丧,如同《金瓶梅》所描绘的景象,金钱成为衡量一切的标准,欲望横行无忌。面对这看似无解的乱象,当时的知识精英们,尤其是士大夫阶层,怀揣着深深的焦虑,试图以重振礼治的方式来挽救社会。然而,这种选择在今天看来,却显得如此格格不入。

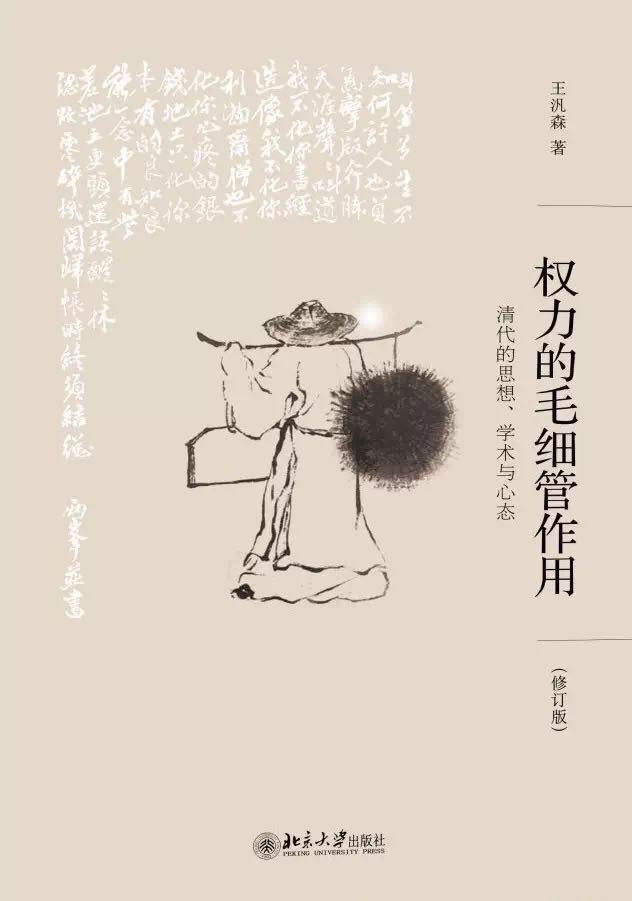

我与南京大学王璐老师共同探讨了明末清初的社会图景。王老师指出,那是一个旧秩序崩溃,新秩序尚未建立的时代,社会各阶层都笼罩在不安之中。从统治阶级的视角来看,道德的滑坡直接威胁着他们的统治地位;底层民众不再甘于被压迫,试图争取自身的利益。因此,简单地将明末社会定义为“道德沦丧”是片面的,必须从不同阶级的视角去理解当时的复杂性。

**士大夫们的焦虑并非杞人忧天。他们亲眼目睹着社会道德的崩坏,传统儒家伦理的瓦解。在他们眼中,礼崩乐坏,社会秩序岌岌可危。因此,他们试图通过复兴“礼”,这个包含着宇宙观、社会规范和行为准则的复杂体系,来重建社会秩序。“为礼可以止乱”,**这是他们坚信的真理。

然而,这种以“礼”治世的理想,在今天看来却显得有些无力。现代社会远比明末复杂得多,多元的价值观并存,个体差异巨大,难以用一套统一的道德标准来约束所有人的行为。我们更倾向于通过法律、经济等手段来规范社会行为,而非依靠抽象的道德准则。

那么,明末士大夫们选择“礼治”的背后逻辑是什么?

这与他们的历史观和世界观密切相关。他们相信,过去的三代(夏商周)是黄金时代,社会秩序井然,而此后的朝代则不断走向衰败。他们试图通过恢复古代的礼仪制度,来重现那个理想的社会。

更重要的是,他们已经尝试过其他方法,例如宋明理学的抽象哲学思辨,却发现这些方法在面对现实的社会危机时显得苍白无力。因此,他们转向了更具操作性和实践性的“礼治”,试图通过具体的制度和规范来重建社会秩序。

从家族到个人,从政治到学术,他们付诸行动:

- **整合宗族:**强化家族内部的礼仪规范,以稳定地方社会。

- **规范个人生活:**制定礼仪手册,介入到人们的生老病死、婚丧嫁娶等日常生活中。

- **政治改革:**试图通过恢复古代的祭天仪式等方式来约束皇权。

- **学术考据:**深入研究古代典籍,以期准确把握古代礼仪制度,为复兴礼治提供理论依据。

他们的努力,虽然在今天看来可能显得有些迂腐,甚至有些脱离现实,但其背后蕴含着对社会秩序的渴望,对道德重建的期盼。这是一种在时代巨变中,知识精英们试图掌控局势,维护自身价值体系的努力。

**这场跨越时空的对话,并非简单的对错之辨。**它让我们反思:在面对社会变革和道德困境时,我们该如何选择?是坚持传统的价值观,还是拥抱新的变革?或许,明末士大夫们的尝试,以及他们最终的失败,都值得我们深思。 他们的焦虑,他们的努力,以及他们最终未能实现的理想,都为我们理解历史,理解社会,提供了宝贵的视角。 而我们今天所面临的挑战,或许也与他们当年的困境有着某种微妙的相似之处。

Shownotes Transcript

本期我们继续一起读王汎森先生的《权力的毛细管作用》这部著作的第二章,陪伴我们一起来读书的依然是南京大学的王璐老师。《金瓶梅》某种意义上是明朝末期社会风气的一个缩影,这似乎是一个没有道德困境的时代,在纸醉金迷中,人们用金钱计量一切,获得一切。社会的格局正在悄然变动,谈玄说妙的道学先生逐渐遭到大众的厌弃。在当时的一批忧心忡忡的学者眼中,他们正面临着百年未有之大变局,他们的心中充满着焦虑不安,试图做些什么重整秩序,礼治就是他们想要抓住的救命武器。这个故事说起来很长,这一期节目我们也没有讲完,欢迎你关注我们,不错过后面的更新。

南京大学青年教师 王璐

- 01:11 混乱无序的明末社会。

- 16:28 如何修正乱象?为什么用礼治的方法来修正?

- 39:53 知识精英们具体的行动方法。