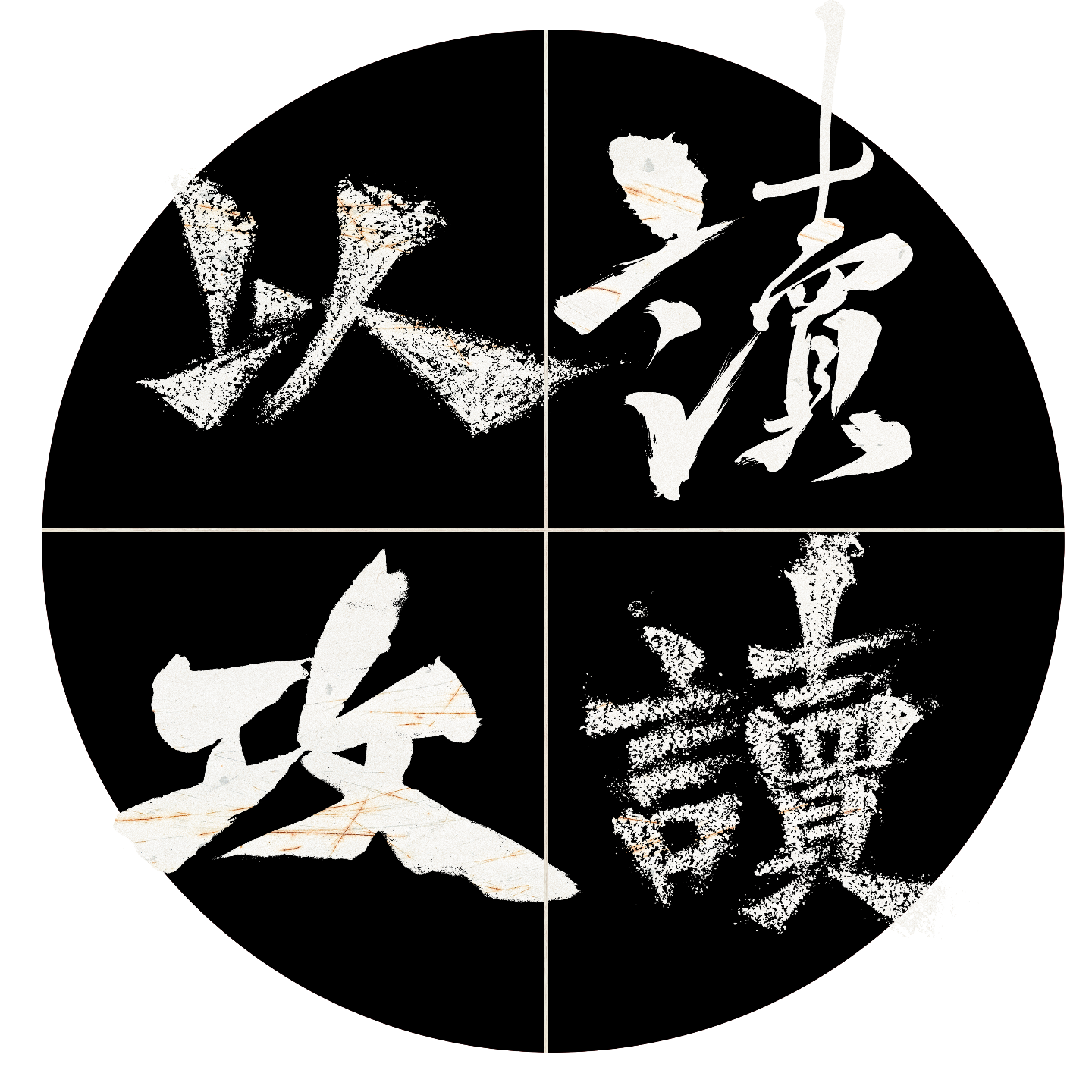

Deep Dive

- 布鲁姆是西方经典的捍卫者,反对庸俗化的意识形态批评

- 布鲁姆的批评观点犀利,毫不留情面

- 布鲁姆的思想和言论将继续存在,并可能随着时间的推移得到更广泛的理解

Shownotes Transcript

吴如母读物读有强弱之分厉害的读者他是某种强物读但是他确实说就是如果一部文学作品足够崇高的话就是不可能有正确的解读所谓的正确的解读只能是对原文的重复就相当于声称文学作品无需解读

布鲁姆是阅读圣殿的捍卫者是西方经典的大祭司西方正典是他写的一部经典的爱歌他觉得这个经典在死去在被人杀掉那么杀掉的凶手之一就是这种庸俗化的意识形态批评这些不爱文学也不珍视文学的体制内的学者

因为对他们来说这些结构啊后现代啊其实是一些可怕的东西而且是一种勾结境外势力就是是这个法国来的这种异端邪说如果是漫画的话就印着那种法国的国旗往美国大学里面跟炸弹一样就是逃都逃不掉

布鲁姆他是一个先知的角色先知死了之后他留下来的这些先知的言论是依然存在的或许假以时日更多的人可能会更理解布鲁姆的意义更理解他的这些大声疾呼的近乎绝望的呼喊的意义我觉得这些东西不会因为布鲁姆肉身的死亡好像就不存在了

大家好,欢迎来到由深交制作的播客以读攻读我是黄泽成自从上次聊了詹明信之后我们好像好久没有来聊一些和理论相关的东西虽然本播客一直标榜的有一定学术氛围现在好像也已经逐渐的消失了所以今天我决定赶紧拉回来一点保持我们播客的一贯的风格来讲一个文学批评领域的大学

大牛了也是这个西方正典的作者哈罗德布鲁姆其实要讲当代的这个文学批评布鲁姆肯定是逃不开的一个人物了他几乎是一个这方面的权材兼具着学者教师评论家散文家以及作家的这样一个多重身份

而且它的影响力不仅仅局限在单纯的文学批评的领域甚至是一种文化现象的代言你如果想到批评这件事情的话很容易就和布鲁姆这个人联系上来

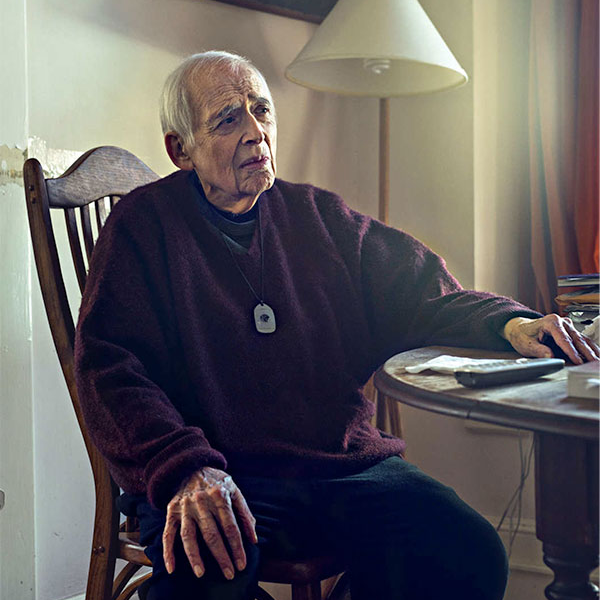

我向大家对布鲁姆这个人最了解的肯定就是他那本著名的西方正典了即使大家没有完整的读过也一定知道这本书的名声知道这本书的分量但布鲁姆老先生已经于 2019 年 10 月 14 号去世了直到生命的最后时刻他依然坚守在自己的教学岗位上也是一直在坚持着他

中生在从事的这个批评的事业那去年呢也就是 2014 年中信出版社也是出版了布鲁姆生前的最后一本专著中文译名叫做记忆迎回布鲁姆的私人文学回忆录所以今天呢我们就借着布鲁姆的最后这一本作品来聊聊这位改变了文学批评领域的巨人那今天我请到的两位嘉宾一位是我们

第一期节目的嘉宾也是好久没有来的是这个上海外国语大学英文系的教授顾悦老师各位听众朋友大家好我是上海英语学院的顾悦很高兴又回到深交继续跟大家聊文学还有一位呢是这次的我们的一个新朋友是青年的翻译家书评人陈一凯老师深交的听众大家好我跟大家一样是深交的

重度的听众所以今天很荣幸能来这里跟大家聊聊天好感谢两位来我们这里做客觉得我们先开始还是先从布鲁姆这个人开始说起其实说起布鲁姆给我其实是有两个特别不一样的这种印象一方面

从照片上给大家看他是一个温文尔雅的老者他几乎无所不知他有着无尽的阅读量好像所有的作品都可以给你娓娓道来另一方面在他的这些批评作品中字里行间又流露出一种非常宗教般的这个笃信他几乎是用一种不可辩驳的口吻来传递的自己的这些批评的观点

而且布鲁姆是一个相当敢说的批评家甚至是一个毫不留情面的批评家就绝对不像我们现在所谓的这些老好人的书评他的这个读舌起来其实是相当的难听的我可以给大家说一下布鲁姆的一些读舌的评论他说这个爱丽丝沃克是个极其平庸的作家像紫色这本书是不具备任何的这个审美情趣和价值的

他觉得索尔贝楼其实挺有趣的但是写作太肤浅了哪怕是在索尔贝楼那本《语王亨德森》中他的男主人公都是一个可笑的败笔而且他笔下的女性也十分荒诞他说他喜欢写出了万有引力之红的品清但是他觉得品清的那本《葡萄园》是寡淡无味的无药可救的空洞

你可以看到他在批评这些作家的时候是毫不留情面的这又与他这个在世人面前的那种嗡嗡而哑的形象是有着一个挺明显的对比的布鲁姆在你们的这个心中是一个什么样的印象

他其实从他的形象上和他的这种姿态上其实在我的印象中其实没有那么温文尔雅他是一个就感觉在照片当中带有一种张牙舞爪的那种枪式的学者那我回到我自己的跟他的交集因为我最早能拿来换钱的一篇文章就是提到了布鲁姆

就是我当时给书臣写的是一个安东尼伯吉斯写《莎士比亚传》出来的时候一篇书评那就是你要聊莎士比亚甚至是就是别人聊莎士比亚你都会去想借用一点布鲁姆他是怎么说的

果然就是布鲁姆他也评论过波吉斯聊的莎士比亚说波吉斯还是懂莎士比亚的然后又是这个去年我又写一篇关于那个马丁艾米斯当时的触发我的点是扎迪史密斯出道的时候极其热爱马丁艾米斯把他

奉为自己的神然后说自己简直是在剽窃马丁·艾米斯然后你看他整个职业生涯的写作过程的发展他好像又在努力地偏离这一点尤其是到近年前一段时间又听到他跟另外一个我挺喜欢的一个英国的比较年轻的小说家叫斯尔维尔他们两个人在聊的时候扎迪·史密斯就说

艾米斯那种文学姿态就是对那种文风的那种执着他感觉是不对的他说这样是不行的听到这个我就感觉这个也太不

布鲁姆了完全是那种布鲁姆的影响的焦虑想要背离对过去自己造成影响最大的人所以就是我们在聊文学的时候聊这些书的时候两大话题一个是一流的经典第二个就是那些大作家彼此之间的互相的影响就你会感觉这个布鲁姆始终就在那个桌上你随便往哪边转头他就会想要进来插嘴的那种感觉

我觉得当年布鲁姆对我的这种巨大的诱惑力可能就是两点第一点就是你会向往他那种无所不知那种感觉因为你年轻的时候你对时间是没有概念的就是你觉得一切都有可能就是未来可以容纳的下所有你想看的书和所有你想知道的学问就比如说像去年有一本叫《八十本书环游地球》是一个哈佛的一个教授这样的学问家对我是很有煽动力的

他还有一本书说怎么阅读世界文学他说我们要相信自己能够吸纳去领略世界各地各种语言各种文化的那些民族他就引了那个乔伊斯说理想的读者他是有一种理想的失眠有无穷的时间有更多的时间可以去钻研这些东西那布鲁姆本身他从出道开始就是一个天才似的一个英文里面说 Larger than life 就是他不同

与凡人的那种状态然后他很多标题里面也说他是耶鲁的那个失眠的天才感觉自己已经把整个西方正典容纳在他的人的这个形象当中所以这个是对我一个巨大的吸引力第二个就是你总想读布鲁姆是某种取巧觉得好像读了他那本书我就懂 genius 懂天才是怎么回事了你读了他写莎士比亚你觉得自己可能就能懂莎士比亚了

或者读了他的西方正典怎么样,你就可以跟那些经典分外亲热,就跟我会去读那种八十本书环游地球是一样的道理,就是好像找苏承找捷径,但其实你去读布鲁姆的话,你除了留下了很多笔记之外,你收获其实并没有那么多,因为他的对很多作家的评论是一种感发式的,然后他有一堆专有名词砸向你,

尤其是当年维基百科都没有那么健全的时候就是你很难真正领略它的文字深层的那些含义这是对很多欧美人也一样他当年去牛津讲学吧然后他说他自己就像一架飞机飞过然后看到那些听众就像底下的一群母牛一样

正好巧合地用了对牛弹琴的这样的意向我其实很多年来就是牛群当中的那一头牛所以后来就读他读得很少然后往往是在别人的议论在别人的文章中去看到他我觉得就是这个话题找到我聊那我觉得也挺

不意外的为什么呢就是如果听过我之前在深交包括在一些其他台做的播客的朋友可能会发现就是不管讲什么内容只要和文学艺术沾一点边的我都会提到布鲁姆的

所以就是之前没谈布鲁姆的时候几乎所有的主题我都会谈到布鲁姆了这布鲁姆是一位对我影响非常非常大的文艺批评家可以说是最大的刚刚以看熊提到了他之前第一篇发表的这个《文学随笔》就是跟布鲁姆有关的然后我第一次被人家复兴资料转载的论文也是写布鲁姆的

那么为什么我一开始会对布鲁姆这么有兴趣呢他是一个跟其他的体制内的文学理论家文学研究者相比完全的一个艺术尤其是像我这种一直在英语文学研究的一个学院派的体系中成长出来的人能够读到布鲁姆的东西更是一种感觉好像从水里面能够伸出口来透一口气的那种感觉就是

布鲁姆是一个非常非常反对既有的这一套文学研究话语和文学研究的思维方式和整个的这种趋势的一位评评家其实我自己在现实生活中经常会遇到这样子的人就是

他们会很热爱文学喜欢读文学但假如他们读了中文系或者英文系的研究生开始进入文学研究的这个学术道路之后就会发现好像整个这套东西跟他们对本身对文学的爱完全不是同一件事情甚至很多人读完了之后会发现他们不再爱文学了

而另外一方面就是在文学研究的这套体制内很多做得很成功的专家学者他们并不热爱文学只是把它当作一种非常机械的一种谋生的手段所以从这个角度来说布鲁姆是一个非常非常的艺术因为其实这样的情况在美国和在西方的高校文科里面也会出现就是说文学研究不再关注文学文学研究者不再热爱文学

文学的学生不再是成熟的优秀的读者这个是布鲁姆所非常非常不乐意看到的所以布鲁姆在整个的学术体系里面是一个唐吉赫德式的人物他写的东西

其实从某种意义上来说更接近于这个陈一凯雄写的这种东西而不接近于你能看到的这个中国之网上能搜到的文学论文它不是用一种传统的学术或者说所谓的科研的话语体系去探讨文学它是以一个资深的

读者的方式去讨论文学所以他会跳脱出既有的这套框框我们知道尤其从 1960 年代开始所谓的这种大写的这个理论开始诞生了之后文学研究越来越多的去

走向了所谓的文化研究或者说意识形态批评而这套东西是布鲁姆非常非常深恶痛绝的布鲁姆是一个从小就被孤独所困扰的一个孩子是阅读拯救了他所以他对文学对阅读的这种爱是深入骨髓的

世界上没有任何东西可以抢夺走他对阅读的这样一种关系,所以可以感觉到就是他在过去几十年里,他写作的对象更多的是一般的读者,而不是学书界里面的人,那么他写作几乎最重要的这种目的就是捍卫阅读本身,捍卫经典作品本身,

捍卫文学的道统或者说文学这一件美好的事情的传承而他不希望整个的这些东西被各种意识形态批评被各种主义被各种身份争执所毁掉所以这也是为什么他会以一种斗士的形象出现而我们知道其实整个的西方

对刚刚这个顾老师说到了嘛就是布鲁姆他这个写作的主要的一个支撑是和我们现在大多数看到的这个文学批评的方法是不一样的嘛他是反对比如说把文学研究变成文化研究这个其实一开始就在布鲁姆开始出道的时候就已经形成了他这个观点嘛我们知道布鲁姆生涯的开端是在 70 年代在耶鲁的几季之内崭露头角的嘛

当时耶鲁有一个这个很神奇的组织叫这个耶鲁四人帮当时也有人说他们是这个文学批评领域的黑手党他们四个人分别是鲍尔德曼 西里斯米勒 杰弗里哈特曼还有一个就是布鲁姆当时所谓的这个耶鲁四人帮的出现可以说是打开了这个美国文学评论的一个新时代他们的方法论和之前数十年中在这个主流学界所流行的这个所谓新批评

这个批评的方法论是有很大的区别的所以我觉得我们一开始来说布鲁姆很可能就是要回到这个特定的时间点我还是想请两位来讲讲这个所谓的耶路斯人帮到底是什么一回事情他们和当时主流的这个批评是有哪些的区别

先说布鲁姆其实刚出道的时候他是一个浪漫派诗人的一个研究者然后他后来在 60 年代之后也慢慢卷入这个后现代的这些思潮那其实四人帮首先说一个就是这个名字听着非常的触目惊心尤其是对于中国人来说但是其实对美国人也是一样他们这个是故意的就是在这个名称在美国人的耳朵里听感也很差因为对他们来说

这些结构啊后现代啊其实是一些可怕的东西而且是一种勾结境外势力就是是这个法国来的这种异端邪说如果是漫画的话就印着这种法国的国旗往美国大学里面这种扔炸弹一样就是逃都逃不掉而且后来有些教授还会这种危言耸听的说就是说八九十年代好像中国人已经四人帮挺过来了但是我们这个思潮有点过不去的那种感觉所以我就简单回溯一下

当时的他们的一个学院的一个发展过程请顾老师补充指正就是他们一开始之前的美国大学里的正统是叫新批评因为他们一战二战之后他们的旧观念崩塌然后有一种幻灭感

但是高等教育又蓬勃发展直到后面要冷战的时候他们那种软实力的竞争就有种巨大的投入或者说是那种退伍的军人大学的人数都激增这个是在英国和美国都是一样的你让老兵去读他们也不可能去选择一些非常专业的

科目所以英文系那些人文学科就会成为大家选择的学科所以他们要把这些科目变成一种非精英的普及式的教育之前的文学

学的是非常专业的那现在他要制定一种新的统一的规范的东西这个新批评就是应运而生这个新批评就是我们对着这一个诗作一首诗去把其他的影响都隔离掉我们只是看它其中的这些文字它的修辞手法如何产生意义如何产生美感

这个跟我们对阅读理解的这个固有印象是很相似的但其实对于新批评也有很多这样的这种误会就是觉得他们这种古板老套不通人情当然这是他们的某种特质这是他们的一面但是其实

所有这种有影响力的文学流派他其实都会照顾到很多其他的方方面面因为他们其实当时反抗的就是 20 世纪之前的那种科学的实证主义他们想要追求客观规律追求有因有果要科学要理性那些东西辛弼平是要反对那些东西的有一个很重要的人物叫 I.Richards 李查兹他是英国人他是连接英国那些英语

文学学科和美国新批评的一个重要的人物他就说我们不要跟科学跟 science 硬碰硬硬撞就是他说诗歌是一种情感上的东西然后他原来造了一个词还叫 pseudo-statementpseudo-science 我们知道是伪科学他说我们这个是假装在表述一个什么东西后来他自己都觉得像这样的词可能不太好

但是其实就是新批评他就有这样的一个特质他就说我们是反极权的反希特勒的就是因为他说他们虽然好像很严苛他们说我们不要去管作者在想什么我们也不要管读者的反应好像是一种很精英派的

想法但其实他又说因为这个诗歌他们觉得里面会有很多元素首先你要概括他的中心思想像做阅读理解一样他有一个逻辑的核但是他们又会发现他们真正在处理诗歌的时候里面又有很多活泼泼的这种不服管教的元素所以他们说里面有很多元素是可以自由发挥的心批评就是融合了各种各样的元素他要去解释文学解释诗歌

然后后来又有现代主义的这些文学兴起比较晦涩好研就给他们提供了很多材料所以从 30 年代到 60 年代这个是美国学院的一个阵统那到了 60 年代之后美国社会它经历了大家知道很多变革民权运动呀反战运动啊女权运动啊

大家开始挑战一些传统的价值观挑战那些权威那结构主义和后结构主义也恰逢其时就是他们对那些一本正经的东西是可以起到一些拆台作用的一开始结构主义是从一个叫索旭尔的一个瑞士人

他的语言学是很多人在谈论这件事情的起点他说我们在看语言的时候我们关注符号之间的彼此它是靠符号之间彼此关系来产生意义的比如说牛和羊这个两个字本身跟现实不是对应的如果真的是它们跟现实对应的话那不同的语言它

产生的符号应该是差不多的但比如说 cow 和 bo 它其实不会让你想到动物本身 cow 让你想到母牛只是因为它不是 bo 而已 cow 也不是 how 不是 now 就是符号只是因为跟其他的符号不同才指向那个你想指的东西所以让我们意识到我们用的这些东西其实本身没有意义是我们在使用它的时候让它们产生意义的那么这个产生意义的这个结构我们怎么去摆放那些符号

这个是索西尔的语言学那后来他就蔓延到其他的学科当中去比如说我们说利维斯特劳斯把它扩展到人类学强调这种文化的这种深层的结构好 结构主义发展到了 60 年代然后我们所要谈论的这个事情就发生了就是 1966 年

一个叫德里达的人他到美国的约翰霍普金斯大学发表了一篇论文他就说结构主义也是有问题的就是你们所说的这个符号指来指去的那个能指所指的那些东西他其实指的没有那么准就比如说拿牛这个字来说他说你觉得它真能传递到我要指的那个东西吗甚至说如果大家在听波克的时候你听我说的这一声牛如果你都不知道它是哪个字哪个语言

所以解割当然它是一个很庞大很复杂的一个体系了但是我们知道它对于一个年轻的一个学者一个

本科生研究生他是有一种巨大的吸引力的他就是要去拆过去那些老头制定下来的那些价值观那些符号体系那些让诗歌如何发生意义的东西这种诱惑力是非常巨大的所以到了 60 年代之后随着德里达在美国引入了这个结构主义之后

在耶鲁在美国的大学校园里面就开始有这种有巨大的热情去迎接这一波这个结构和后结构主义的这样的一个思潮我来从另外一个角度来说来回应一下这个问题就是说布鲁姆是一个 1930 年出生的老先生所以他的人生是经历了整个不同的这样子一个变迁的

在布鲁姆年轻的时候他对于比他更早的新批评也好包括尤其是艾略特也好他跟这样子的一些比他更早的学派和对待文学的态度之间是有张力的是有冲突的

但是我们把时间再拉长了之后拉到现在你就会发现在这样的一个缩标体系中它是更属于那个更早的时代的那种更加持守文学就是文学文学就是经典文学是我们读者对于作品的这种热爱的这样子一波老派人物的其中的一份子只是他恰好一直活了下来并且把他声音一直发出来

而在我们刚刚提到的 1960 年代之后

文学文本开始成为了单纯的文本或者说文化文本从本质上来说莎士比亚也好哈利波特也好老友记也好电子游戏也好所有的这些文本它在一个意识形态批评的视角下是平等的所以无论你是莎士比亚还是一个比如说可能某个少数族裔性少数群体的一个当代一个作家写的一个作品在批评者看来他们都是作为

这样子的一个文化拼品的一个产品而在布鲁姆看来这个是完全不同的两样东西所以就举个最简单的例子吧就是从这个视角来说布鲁姆他就过时了他就开始成为反动派了他就开始跟不上时代了因为他持守的还是莎士比亚 但丁 妙顿一直到后面的这些作家当然有男有女但总体来说这些人就像他在

西方阵地也说的一样就是布鲁姆衡量作品是看他是不是一个伟大优秀的作品他不管这个人是什么族裔的什么性别的什么取向的什么阶级的来自哪一个身份群体的这个在布鲁姆看来是不作为他去衡量经典的一个标志的

但是 60 年代以后的意识形态批评开始关注这样子的一些因素所以从这个角度来看布鲁姆就代表了欧美话语体系尤其是美国话语体系里面非常非常保守的一种对待文学的声音

而布鲁姆自己对待六十年代以后的这样那种意识形态批评他给了一个非常重的说法当然我们从现在看来其实是一个相对来说还比较巧妙的说法他说叫做憎恨学派就是你可以理解为布鲁姆是爱文学那些人是

恨一些群体或者说一些标签对这个憎恨学派嘛布鲁姆他自己说了一个很经典的话他说这一群由女性主义拉康主义维马克思主义以及所谓的这个新历史主义组成的学派对文学的价值是毫无关系的可见布鲁姆他是真的很讨厌憎恨学派的这一群人嘛

对他的姿态就是说我是对文学饱含着热情去怀着一种热爱的角度去写这些东西的但是那些理论派他们的憎恨是出于说他们要挑一些毛病怀着一些

挑刺的那种心态去接触文学他觉得这种姿态是完全不对的我其实也提到布鲁姆他是一个非常非常的唐吉赫德式的人物感觉一个人硬扛整个美国文学研究界差不多是这样子的一个态势然后又加上他本身的这种老白男

本来就自带这种远醉的这种感觉所以就是他更加被认为是这样子的一种美国一个异类或者说被当作是一种代表了各种很落后的腐朽的这样子一种声音的这种代表但是从另外一个角度来说呢大众读者呢又会比较喜欢他其实大多数看布鲁姆的人不是文学研究者布鲁姆的写法也不是我们在学院派里面做文学研究能学的你看他那种引文的方式

他这种是不很符合传统的学术体系的所以他的目标读者从过去这 30 多年以来已经早就转换成了大众读者包括我们知道布鲁门很多书像西方正典这种都是大畅销书包括如何读为什么读都是这种老百姓普通人能够看得进去的

或者说他希望大家看的这样子的东西从他的这种讲述方式也好他不是用一个所谓的理论框架去建构他的这样子文学批评他大量的东西是一种随感式的感受性的这样子的话语体系他会在大量的他的这种学术著作里面去表达个人的感受这种在我们当下的批评话语体系里面学术话语体系里面都是不被接受的

就是一个人你说写乐文写专注忽然开始说自己的悲伤自己的孤独自己的心灵的震颤这种东西不是一种学术所认可的话语但是布鲁姆是不管的甚至就是说我们知道他因为跟整个英语专业的这样子一种冲突所以其实

可以理解为从某种意义上来说他是不跟那些人混的他完全已经跳脱出这个东西他的观点也非常非常的脱离那些人的观点那么其实这种东西在美国的学界还是有一些这样子的一个共鸣者的就举个例子比如说我在美国当时的一位老师

他是 1960 年代加州大学国会立分校毕业的在当时 60 年代的时候他是左翼先锋但是到了现在因为他不喜欢搞性别种族阶级这样子的一种批评所以他已经完全被打上了这种

反动派老腐朽的这样子这种标签所以他也非常非常无疑就是说当这个整个坐标系在移动的时候比如说我们刚刚其实以凯兄也提到 60 年代的时候布鲁姆还是以一种很崭新的形象出现的但是随着整个时事的这种变动他一下子变成了老腐朽所以这个就是以前比较

有意思的一件事情会发现真正的在学界能够像他这样子一个人硬扛整个的意识形态批评的真的是一个比较少见的一件事情而从另外一个角度来说他比较有意义的一件事情就是他是阅读的捍卫者他希望更多的人能够读书差不多在 20 多年前他就说现在的耶鲁的

大学生不行了不读书进学校的时候阅读能力完全没有过关当时那个零几年的时候正好《哈利波特》刚出来比较火别人就问他《哈利波特》他就对《哈利波特》能够这么火他是比较不屑的他认为《哈利波特》是一个比较平庸的作品在他看来就是比如说像《下落的我》

这样的作品是真正的优秀的儿童文学有林丰生这样子的东西 Louis Carroll 的爱丽丝卖油系列他觉得这些是真正伟大的儿童文学哈利波特是比较流俗的这种品用之作所以他就说现在的耶鲁大学生已经越来越多的不读书了

这个还是二十多年前当时还没有智能手机还没有社交媒体上前是这样对他其实对哈利波特的言辞更激烈一些他就说你们不要跟我说这个读哈利波特让更多的孩子喷起了书本他说那个不是阅读

他还很讨厌史蒂芬金嘛他说读那样的作品就跟看电视看综艺没什么区别然后他经常的对他那些大学生那种担忧就是当一个孩子从小是看电视的时候到了青春期之后就开始玩电脑然后他跨进大学校门的时候他就无法理解莎士比亚无法理解利尔王因为读真正的经典他需要强大的精神

心智和智识的能力如果他在孩童时期没有做好准备的话那你就需要花费巨大的精力在以后把这一课补上他对阅读力的担心是他对大众文化感到深无同觉的一个出发点吧

所以这么看起来就布鲁姆不管是在他出道的那个 70 年代六七十年代还是说在后面的日子里他一直都是一个文本的捍卫者或者说是一个经典的捍卫者他曾经是不希望那些关于

社会的这种文化批评的理论进入这个文学的领域那到后来他又是不希望这些比如说大众流行文化的东西可能说更贴近于大众审美的东西进入文学的领域他一直是站在一个最坚定的这种文学的范畴之内做一个这样的一个批评者的形象所以我们还是回到这个布鲁姆的这个理论哈

因为在 70 年的时候布鲁姆是出版了他最早期的一个作品就是这个影响的焦虑在这本书里面布鲁姆是提出了他一个非常著名的观点就是这个误读理论用最简单的话来说就是布鲁姆认为所有的文学作品都是对前辈的作品的一种强力的误读

所以我觉得我们要来聊布鲁姆的这些东西很可能需要先了解一下就是说到底具体什么是这个布鲁姆的误读理论对其实在我的观感当中布鲁姆他就是他一开始是

参与到解构的那一派别当中的就是或他会在解构的刊物上发表文章然后甚至当署名编辑只是他后来之后他发现他们关心的不是同一件事才从那个派别当中抽离他比如他一直会说保罗德曼是最伟大的学者是最好的人之类的他其实对于解构的他们其中一些最好的知识分子其实是并不排斥的只是说我不认同你们的学术而已我觉得他

当时在 70 年代好像是有四本作品他塑造了自己的这个影响的焦虑和误读的这个理论其实你会看出当时一些学术风气的对他的一些影响这个什么是误读呢就是影响的焦虑他就说每一个了不起的天才式的写作者他总会觉得他

要写的东西已经被之前一个同等的才华的一个前辈一个先驱所已经写过了然后他要想办法怎么给自己赢得一个创造的空间不是靠纯粹的模仿而是要靠误读就是要把

前辈去错误的理解歪曲的理解他用的这个 misreading 他还用了其他的一个词叫 mispression 这个是一个日常英语里面并不太用的词这个是法语的一个常用词就是用来拿用来取就 take 的意思所以合在一起又变成了这个 mistake

就是在那边乱拿乱取就是你会感觉他塑造这个词给这个理念安上这样的一个名词是有点怪异的那确实是这样当时我就认为是那种解构的氛围让他觉得他要在理论上确立一些新的东西建立一些新的东西他当年写这个影响的焦虑的时候他是晚上做梦有一个天使捂住他的嘴

让他透不过气来然后他起来之后像发烧一样写了几天就把那个影响的焦虑他的主要的那个思想全部写下来了所以我觉得他是在那样的氛围中当然他的前辈是约翰逊是佩特所以他自己想要在自己的这个领域里面作为一个评论家确立一个新的思想那刚刚那个黄老师说的这个他的

误读是什么东西其实还造了很多非常古奥的词他用的词叫 ratio 是一种比例然后他用了很多古希腊拉丁语的词我觉得我以前是会的就是他比如说他有一个东西是卢克莱修的一个原子偏离就是你要离开那个原子的轨道那还有一个是一个讲习

中世纪的这种精神修炼的那种苦修就是说你碰到你的前任那个影响特别大给你的压力特别大的时候你不是扩张自己然后把它吞没而是你要压缩自己他举的例子是比如说艾米利·狄金森他以前的前任是美国的爱莫生惠特曼这样的他就是那种

特别庞大的影响力的时候所以艾米利迪金森他要压缩自己的想象力把他变得很私人变得很自我但是这样听你就会知道他的这种他所谓的六个 Ratio 怎么去误读怎么去摆脱前辈的这样的一个影响力他其实是一个有点朦胧的东西所以在我感觉里面除了布鲁姆自己就是这个东西其实只有布鲁姆自己会用我后来在不知道顾老师

有没有注意到就是我很少看到其他的学者会去沿用布鲁姆的这一套误读的理论去解释解释作家之间的互相影响就是我们知道文学批评它其实是分这样几类的一类是探讨文本和作者之间的关系一类是探讨文本和读者之间的一类是探讨文本和世界之间的关系然后新批评是探讨文本自身内部的关系

而布鲁姆探讨的是什么东西他探讨的是作者合作者之间的关系所以说他可以说给文学批评开了一个新的一个面向或者说维度在这个里面他试图去搞一套作家之间的一个谱系所以我们会发现布鲁姆后面写的书特别多的喜欢拉一个单子然后一堆作家他们之间等等等等

就是他的这样子的作品包括我们知道的西方阵地啊天才啊如何读为什么读啊包括现在这本金银华都是一拉拉一串作者的单子在他看来作家之间的关系是他最关心的一个核心问题

从这个角度来说无论是误读理论也好还是影响的焦虑也好他所关注的都是作家与作家之间的关系而这个是他尤其他的观点在整个批评史上比较突出的虽然其实我们知道艾瑞特是有触及这块的东西的当然

当然我私人一直觉得当然我没有去写文章讨论这个事情但是我一直是这样觉得我觉得其实布鲁姆非常大的一个影响的教育来源就来自于艾伦特但是因为他的这样的教育所以他口头上经常是会显得对艾伦特有微词但其实我觉得他们

的共同之数远远大于他们的冲突之数总之就是说布鲁姆他试图去搞一套作家作品之间的这样一套谱系包括我们自己去读他的东西尤其是这本记忆隐晦他是把这个谱系最终给自己收官了他落于自己的一个阅读经验但他依然我们去看这本书我们会发现他画的这样一个谱系四部分第一部分就是圣经尤其是希伯来圣经

第二部分是莎士比亚第三部分是米尔顿和英国诗歌第四部分是这个惠特曼和美国诗歌所以圣经莎士比亚米尔顿惠特曼是他最终人生终极的时候绘制的这套谱系的四座山峰

所以就是说布鲁姆他绕来绕去最后面的这样子的一种深层的一种逻辑或者说他的这种理念就是要建立作家和作品之间的这样一套福气我觉得从这个角度去理解他的东西可能会更容易一点尤其从读者的角度所以就是有时候读他的作品经常有一种武林大会的这种感觉这是他得让

作家之间好像要比个五排个座次然后再一起去拼杀一下这个我们知道在大量的学术界是不会把作家用这样子的方式进行感觉排座次或者说论高低的顾老师刚刚讲的其实我

很感兴趣因为这个也是我就是看这些理论家的一个角度就是顾老师刚刚讲的那个文艺理论探讨的不同面向这个东西其实是布鲁姆曾经的老师艾布拉姆斯 Abrams 他提出的一个结构就是说它是一个图表文学作品是在中间然后外面是一个三角形三个角的顶点一个是世界宇宙一个是读者一个是作者就是这三个东西不同的理论关照的就是像顾老师刚刚说的是

三个不同的方向然后顾老师说布鲁姆他是关注作家与作家之间的关系那我觉得其实布鲁姆一个很重要的关注点他其实是一种读者反应论就是他在他 70 年代

那个几部重要的作品出版之后他其实自己也说他所提出的这些理论经常会被误用所以他到后面更多的是面对大众写作那他面对大众写作的时候他的文学理论的思想我觉得是他真正想要释放想要抒发的东西就是你在读文学的时候给读者带来的是什么我

前面讲到的就是所有了不起的理论家他其实在提出一个理论的时候他照顾的是那个三角的其他两个方面就是即使是他站在了比如说我理论是文学是要反映世界的但是其实他也会照顾到读者的反应和作者在其中想要表述什么他只是把它融入了自己的想法那

布鲁姆他的这个读者反应意味着什么呢我前面说布鲁姆其实他并不排斥就是解构主义的那一套东西所以他是怎么把解构那一套融入他那个读者反应的就是他说他一直跟保罗德曼聊天那保罗德曼其实是四人帮当中的领袖他是真正的解构主义的大师

你说这个是作品里面想要表达的是作者的意思他就把你的作者给拆了你说这个读者的反应重要他就把你的读者给拆了在他的眼里用 Terry Eagleton 的说法是结构主义他就像我们在打牌一样谁把手里的牌打光了他就坐在那里觉得志得益满在那笑而这个德曼是打这个牌的大师他可以拆掉所有文学里面你觉得坚固的东西

然后他跟那个布鲁姆说他说你老是在让作家在那比武然后你穿越时光机器把这个人穿到过去的某个时代跟某个作家误读了他的东西拿了他的或者模仿了他的但其实他说你真正在做的一件什么事情你是在表达阅读的不可能因为你把阅读变成了一种互文性的东西什么互文呢就是

你永远要借助另外一个文本才能帮助你理解你现在想要解读的东西那么你在这种联想的过程当中必然带入了你自己的其他的想法这不就是你说的误读吗所以你是一个解构主义者你表达的是阅读是不可能的

那布鲁姆的姿态是什么他说你讲的是有道理的所以他要怎么把这一套东西融入到自己的想法中布鲁姆经常会用一个词叫 lie 就是他说这是一个谎言就是一切都是谎言归根结底是看你是不是有说服力他说我们相信一些谎言是因为能帮助我们活下去他说为什么解构到这儿就过不去了是因为他不认可人物

为了活下去是什么都干得出来的包括相信这些谎言所以人性当中有一个比这更深的一个东西就是一种意志为什么他要造出这些误读这样的机制就是他要维护作家的这个主体性

虽然我是造了一个未必是真的东西但是我这个是我刻意为之所以布鲁姆是在这个理论的攻击之下他想要维护创作者这种原创性的一个主体性就是说这是凭借我个人的意志去拿

过去的东西然后把它重新解读给我自己的创造力打开一个空间那其实啊我看到这个误读理论的时候啊我自己其实是有个疑问的当然这个误读是肯定是有帮助的嘛但我在想的一个问题是如果人人都在误读会不会就是过于强调这个文本的开放性变得不可控了然后把这个文学批评变成一个

非常主观的东西以至于我们甚至连一个共识都不能达到了这可能是一些对于误读理论的误读我不知道两位是如何来看这个问题就是如何把握误读的度我觉得这个其实就是无法把控因为这个是你在读

布鲁姆的学问的时候你会时常感受到的就是他们学术的张力其实就是某种矛盾某种冲突嘛一方面布鲁姆会认为这是一个应该人人认可的东西他的姿态就是说我已经都厉害成这样了我已经把整个西方正典给消化吸收了所以让我都感到五体投地神魂颠倒的东西就是你怎么可能不喜欢所以其实

你在读布鲁姆解释那些西方经典作品的时候其实他是不喜欢细读的就是他往往会引一大段东西然后把它放在那了然后他就说你自己看就是如果你读了肯定会服的他会相信那个读者的反应当中会有一些共通的东西就比如说他说莎士比亚

发明了人性 Invention of the human 他肯定不是一个给每个人发明了一个人手一份的人性就是他相信这个是一个共通的东西但是从另外一个方面来说他也反复的自己说就是阅读永远是一个

个人化的一个主观的就是你只能管好你自己的这样的一个东西他会用一些俗套的说法说阅读是发现自我但是这里面有一个最终的决定在哪呢就是说误读是分高下的就是你得脑子里像他那样就是存着很多的经典作品你的判断力才是过关的他自己的一个说法是从 70 年代开始

有很多人指控我是推崇或者青睐某种阅读障碍就是说误读是有道理的但是他说这个完全是不对的这是无稽之谈就是他说每个时代都有听不懂话的这种傻子他说误读有强弱之分厉害的读者他是某种强误读就是他带到那个阅读体验当中的

也是某种了不起的带有原创性的东西但是他确实说就是如果一部文学作品足够崇高的话就是不可能有正确的解读所谓的正确的解读只能是对原文的重复就相当于声称文学作品无需解读

我觉得是这样子就是说布鲁姆当他写《无读图》是写音响的焦虑这是构建他这套体系的时候他是在技术上探讨文学阅读和作家关系这件事情

但是当他从 20 世纪可能 90 年代往后开始要支撑挑战整个 60 年代以来的意识形态批评和这个憎恨学派的时候这个已经是另外一个层面上的问题了我是认为他之前的技术上那些东西是

一群同样热爱阅读的人在技术上可能有不同的一种分析手法或者说一种看问题的方式但是当他发现现在来的绝大多数人上来谁也把桌子掀了之后这个他所面对的东西的层面是另外一个面向的问题了

所以我还是觉得当我们现在去探讨布鲁姆的时候首先要把它当作一个经典的捍卫者和阅读的味道式去看我刚刚可能提到一点这布鲁姆从小那些作品那些经典的作品尤其是包括我们在这本记忆音会中所提到这些作品是他从小他最好的陪伴他作为一个从小很孤独的一个犹太人孩子

他内心的这样一种脆弱而敏感的世界就是从小被这些文学作品所填满的这些作品就是他从小最最亲密的伙伴所以当他看到这些最最亲密的伙伴被人非常轻慢地对待的时候他是有一种

你可以理解为杀红了眼的感觉就是你们怎么可以去伤害我这些最亲密的伙伴怎么可以去伤害我一生之本怎么甚至可以说怎么去可以去伤害这个人类文明的这些根基

这个已经跳脱出了技术层面上我们无论是怎么去看待一个文本还是怎么去看待作家和作家之间的影响已经完全跳脱出了这个东西了因为他开始认为文学死了文学研究这件事情死了甚至阅读这件事情也死了他面对的是这样子的一个令人绝望的世界

但是他所透露出来的声音也是一种我们从西方阵典就可以看出他是透露一种非常非常悲观的状态就是他是把它当做一个西方阵典的哀歌去写的

所以对于布鲁买来说这些文本是伴随着他整个灵魂的生长的所以为什么其实我自己看到布鲁写这本《寂寅回》我还挺感动的因为本来之前好多次都觉得那是他最后一本书的比如说写《异象的解剖》的时候就觉得可能是他最后一本书了但是他最终还是写了这样一本书而且我觉得这样一本特别

属己的特别个体的书其实是会非常非常适合作为他的一个绝唱《乌鲁木》是一个什么是一个阅读是他消解孤独的一种方式是他从小被陪伴的一种方式是他怎么样我们刚刚说的作为一个非常孤独的犹太孩子怎么样一步一步的去让他的内心成长起来的这样一个故事这些东西是在他的

内心最深处的一个东西为什么他会经常提到文学和孤独这件事情就是说我们知道这不是一个学术话语的体系因为孤独不是一个特别技术性的一个东西但是他会非常非常的提到它布鲁姆他在《西方正典》里面提到就是他非常非常想重新体会他几十年前第一次读《诗乐园》的时候的那种莫名的震动你不用比较庸俗的话说就是他是一个很感人的

感性的人他是一个非常珍视自己和文本之间的这样一个情感互动的人因为他最早的作为一个小孩子的他就是被这些文本所拖起来的这是他安身立命的根基为什么我们

我前面会说就是他技术上对于文本的探讨远远不及于他整个方向上对于阅读对于经典本身的这样那种捍卫希望这点是他写的一部经典的爱歌他觉得

这个经典再死去再被人杀掉那么杀掉的凶手之一就是这种庸俗化的意识形态批评这些不爱文学也不珍视文学的体制内的学者所造成的这样一种东西所以对他来说这个是非常非常非常

伤害他的一件事情而且他会觉得这是对整个阅读或者说整个人文道统的这样一种伤害我刚想提到的就是布鲁姆说的那句话他说在那些伟大作品前你能做的事情就是赞美然后闭嘴我觉得从这个角度来说是非常非常能体现他对于这样子那种文本的态度的

就是举个例子比如说当你对于三十表下的时候你把它套到你的框架里面用你的这个主因去分析那个主因去分析的时候其实这是一件在波罗姆看来

他虽然没有这么说你可以理解为是比较亵渎的一件事情就是布鲁姆是阅读圣殿的捍卫者是西方经典的大祭司差不多是这样感觉他是非常有那种古希伯来先知的感觉我们知道先知很多象征都很惨都会被杀掉的无论是肉体上消灭还是精神上消灭但是他们依然要发出自己的声音这就是他们作为作为先知的自己的

一种使命感就是越到布鲁姆的晚年他对这种希伯来先知的这种悲壮感会越强所以就是他是知道可能他做的一件事情是明知不可而为之的事情他知道历史不站在他这边

时间不占在他这边他知道自己可能是要被扫进历史达尔基队的但是他依然要做这样子的一个躺逼当车的事情依然要用自己已经很苍老的身躯去抵住这个其实已经完全抵不住的这个洪流那么当他没有办法去跟学术界的人去抢学术界的话语体系的时候他就在普通读者中有了这样子的一种声音当然我们可以说

这个后面有各种不同的因素在里面但是无论如何我们至少在当代能够听到布鲁木的这种声音的时候让我们看到还有一些属于这个阅读道统的东西存在的

刚刚顾老师反复说到了布鲁姆的作品中流露出的那种晚歌的气质这个我真的是非常的赞同的包括这次的这本《记忆已吟回》也是给了我这种的感觉甚至这种感觉是更深的因为这可能是他的最后一本作品

这个也是他留给世人的最后一次忠告当然我之前第一次有这种感受就是读他那本最著名的西方正典西方正典应该是布鲁姆最为大家所熟知的作品也是我自己读的第一本布鲁姆啊

在西方正典之中布鲁姆是把文学史封成了三个阶段从贵族时代到民主时代再到混乱时代然后分别挑选了数位作家组成了一个经典的目录当然你看布鲁姆挑选的这些作家从莎士比亚到乔首再到塞万提斯惠特曼迪金森迪根斯然后到混乱时代的乔伊斯普鲁斯特吾尔夫贝克特当然

都是经典中的经典但是布鲁姆其实也是遗忘了很多的大作家我当然在这里不是挑词或者说要做一个钢筋说布鲁姆这份名单不够权威对吧其实我们如果做一个类似的盘点可能任何一份名单都是不够权威的客观的

不然真的就成为了一个文学史的爆菜名但是作为布鲁姆列出来这封名单显然是涉及到了布鲁姆个人的这个审美趣味包括你看他这次这本寄引回其实也是列举了一些作家也是和他的这种个人的审美趣味有关的嘛所以我想请大家来聊聊布鲁姆这样一个评论家

他的这个评判标准是什么或者说什么样的书才能在他口中成为真正的这种西方正点呢首先是我认同就是《记忆营回》这本书有很多打动我的地方因为他就是以前总觉得布鲁姆是一个很宏大的形象很难亲近的形象然后在这本书里面他就流露出了很多的脆弱

布鲁姆自己也说就是西方正典其实没有其他更多的用途,它能让你知道怎么更好地使用自己的估计。所以我为什么我说其实布鲁姆他的内心的深处他是一个读者反应派,在他的视线当中文学跟读者产生交汇的是一种读者反应。

他在最后这一本书里面他很多是怎么去用这些他最热爱的诗歌去让他能够诚恳地能够圆融地去面对死亡这件事情我是觉得的确文学的解读上布鲁姆本人这里他和

会有读者反映的各种各样的奇异的东西他自己也提出一个概念叫 demon 就是一种神魔他是借了那种吴尔夫的一个说法就是当你阅读的时候你心里面会有这样一个 demon 的东西可以译成精灵啊可以译成神魔啊就是他会告诉你

我喜欢这个 I love I hate 我喜欢我讨厌这个东西一个强大的读者你会有一个很厉害的这样的一个精灵在那边呼应他文学给你带来的强大的力量然后黄老师前面说正典的标准确实就是有的伟大的作家

其实大家都公认他就其实就应该在那个正点当中但是你要说用什么去标准去衡量他布鲁姆也不会提出这样的标准其实布鲁姆自己的口径就是说阅读是一件非常私人的事情所以我举一个例子就是布鲁姆其实很喜欢王尔德和佩特

那佩特其实他的一个标准就是说这个艺术作品能给我带来什么它是不是能让我在人生苦短的这个寒凉当中获得更多的心跳能让我真正的感受到血液加速心潮澎湃的那种感觉他

也很喜欢王尔德在西方正典他曾经要用王尔德的一句话当那个 epigraph 就是卷首的那个引文当时在推荐那个王尔德的不可儿戏 Importance of being honest 认真的重要不可儿戏的重要

就里面他有一个老太太是一个英国戏剧史上一个蛮著名的形象就是那种比如说唐顿庄园里面去年还是前年刚去世的 Margie Smith 那种毒舌的谁也惹不起那种老太太的形象然后那个老太太是

男主角要娶他的女儿然后要去跟他商量他们聊了半天之后那个老太太一看手表跟他的女儿说我们得走了我们已经错过了五班还是六班火车了甚至六班就是他有一种假精确的那个喜剧感在里面他说再错过下去看台上别人会说闲话的当然英文可能会更好一点他说我们会

暴露在别人的闲话当中就是说感觉像那种上了战场一样会暴露在别人的炮火之下的那种感觉就是这句话布鲁姆说我写西方正典这本书曾经有一度打定主意要用这句话当作书打开的那个卷首的引文但西方正典是没有卷首引文的因为编辑部投票说不让他用那为什么他觉得那个可以代表西方正典这本书他要

选择的标准因为布鲁姆自己是这么说的这句话是在 2000 年的时候判断你是不是一个足够优秀的读者就是我们配不配得上西方正典你是不是有足够的理解力去欣赏我们人类历史上最好的文学就是看你喜不喜欢这句话这是布鲁姆自己说的但是很奇怪的是布鲁姆

对这句话的解读是这样那个老太太叫 Lady Bracknell 她说我们都意识到了但是那个老太太很奇妙地意识不到看台上的那些人看到那个姑娘然后看到一个气势这么十足的一个老太太

没有人会知道他们错过火车更不可能知道他们是错过五班六班还是十五六班火车但这个老太太是一个自大狂她觉得全世界都在看她而且不仅是作为观众在关注她而且是盯着她出行计划的秘书一样她说这是这个老太太又疯又了不起的地方也是王尔德这个戏剧又疯又了不起的地方所以这是考验读者你是不能够欣赏她有趣的这个点有的时候就读布鲁姆的时候我经常会有这样的时刻

因为我对王尔德比较熟然后我觉得我理解的地方就跟布鲁姆想的完全不一样就是因为那个剧《不可儿戏》的重要性其实他是说的是儿戏的重要性就是把一切都不当真的重要性所以

里面其实所有的人物都是王尔德的代言人虽然我们在聊的是人生大事但是我们其实关注都是鸡毛蒜皮的小事就是那个老太太在关注的是有没有错过火车在她的眼里在整个剧的那个氛围里面所有人都是很关注错不错过火车会说闲话的那样的事所以即使在这么一个对于布鲁姆这么重要的一句话

我们作为读者的解读也是完全不一样的那布鲁姆自己对于西方正典的选择标准其实他推崇的东西他说过一些话你其实还是有一些一以贯之的东西就是这些东西要给你某种审美的力量一种认知的震撼

他会用一个词像 strange 就是会让你觉得怪的那些东西就是你没有办法一下子把它纳入自己的认知当中但其实他又好像接通了某种更高的共通的人性的东西又会让你觉得顺理成章会让你觉得是自己的一部分所以他的这些解读他所提出的一些标准他会说就像一个好的教师一样它是一种挑动就是他会让你触发你自己去想一些东西所以我觉得这个是

为什么我觉得你不会找到他对西方正典一个稳定的严苛的整齐划一的像尺子一样的这样的标准杜鲁木他最终认可自己的身份的时候他更认可的是自己作为一个教师和一个读者而

而不是一个学术研究者从这个角度来说就是说我们能够理解这一点的话其实会更能理解布鲁姆他给自己的定位是一个资深的有经验的读者他愿意把资深的阅读经验去分享给更多的人我一直这样认为就是说布鲁姆尤其是《大大万年》我们再去看他的时候他是一个非常彻头彻尾的浪漫主义者他对于文学的这种

理解最本质的还是浪漫主义的理解这个东西是深入骨髓了它会对于文学文本能够在心中掀起的这样子的一种情感的波澜它会非常真实就像我们刚刚提到了他一直非常非常怀念他几十年前第一次读《诗乐园》的时候的那种振颤这个是他最真实的东西

而不是任何质性的这样这种东西我觉得这是非常非常可贵的一点所以无论外在的声音怎么变换无论学界的主流是艾列特是新批评还是各种意识形态批评这些东西都无法改变他自身的一种浪漫主义的核心

但是呢就是说因为他不变外在却在变所以他和外在的关系会呈现非常非常不一样的这个东西其实会有点让我们想到什么有点让我们想到那部可能很多人都很熟悉的 80 年代那部电影死亡尸射死亡尸射当他讲的是 1959 年的一个事情啊其实本质上死亡尸射里面的那个 Mr. Keating 基林老师他就是一位

去用浪漫主义去对抗以新批评为代表的相对来说比较技术性的死板一点的文学

解读的斗士所以我们看到那个电影可能大家都记得他让学生上第一节英文课的时候就让学生把那个诗歌教材的 introduction 给撕掉 introduction 的那个作者叫做 doctor 什么什么 phd 故意叫的这样子的一个名字就是能显得一种很学究的样子然后

Mr. Keating 就发表了他的观点他觉得 Armies of academics 才会去把这个好像是指责去量 poetry 但是他会认为诗歌这个东西本身是关乎激情关乎人生爱关乎人生的意义的所以他会带领大家用自己的非常非常富有情感的一种东西去直接面对这样子的文本本身而不是去用各种分析研究衡量这样的东西

当我们现在拉到布鲁姆他所面对的敌人也好或者说他所要应对的这样一种反对的声音是完全不一样的是另外一个面向了是 60 年代之后的为了反对原来这种比较臣服的东西所诞生出来的东西但是

那些东西走到了另外一边的时候布鲁木反而显得跟他们有几格格不入了所以布鲁木依然去捍卫这种能够跳脱出教材前面的导演和这套公式去直接用自己的情感面对文本的这样子的一种权利也好或者说这样一种自由也好他是特别特别

去珍视这个东西的所以从这个角度来说布鲁姆就像基金老师一样也是一位希望直接带着学生去读文本去读伟大的作品本身去大声的去把它给念出来去品尝这些文字在舌头上的滋味而不是去用那样子的这种外在的尺子去量这些作品的这样子的一种老师的形象哎

那既然说到这个其实我们一直说布鲁姆的这些他对正典正典的这个态度他里面其实特别推崇的就是这个莎士比亚我相信大家读过这个西方正典都知道布鲁姆一开始就把莎士比亚放在了这个贵族时代的第一位嘛

包括你看布鲁姆的其他作品都知道他无论说什么作品好像似乎最后都回到莎士比亚在布鲁姆那里就莎士比亚就是神就是这个西方文学最伟大的存在我有时候在想就是你听到这么言之凿凿的这个判断如果不是出自布鲁姆之口肯定是会被别人所质疑的特别是像我们今天这样一个时代好像大家已经学会了就是说

不去下这么一个非常独断的这样的一个结论

我们往往会说这样的独断的结论是不够客观的或者说我们觉得这样的独断的结论是太过个人主义的我不知道两位是怎么看是不是觉得在某种程度上布鲁姆对莎士比亚这样的无底线的推崇是有一点点偏颇呢就是他为什么要把莎士比亚放在这样一个西方文学正典中的如此崇高的这个地位上

对就是我同意这种他所做的东西其实并不是一种学术上的这种表述所以我们应该把他的很多面对大众读者的这样的一种表达看作某种散文诗一样的书发他比如说他在讲莎士比亚他最有名的那本成为全国

畅销书的 Invention of the Human 就是发明了人性他要表达的其实是一个什么意思呢就是

莎士比亚塑造了这种复杂的矛盾的性格哈姆雷特 福斯塔夫在莎士比亚之前我们人类不懂得如何去真正的观察一个人的真正的性格是什么样的那其实这个东西并不是一个多么有争议的事情那比如说我以前抄过一句话布鲁木说我们是被某些我们无法掌控的冲动而活的他是用一个 We are lived by 就是

不只是中英文的差别了就是布鲁姆他的表述跟普通作家的差别就是我们被某些冲动而活我们被一些作品去阅读然后他就引到了莎士比亚他说我们要逼自己下很大的功夫去竭尽全力的去读莎士比亚但是心里明白就是他的剧作在阅读我们的时候能量更大你看他的这种表述其实他的意思

其实挺好懂的就是说莎士比亚的作品其实更懂我们他比所有的伟大作家更早地体察到了人性但是他在吹捧莎士比亚的时候你有的时候就吃不准他到底在说的是什么因为比如说他像他用 human 他用 personality 这样人格性格这样的词的时候他自己是不去下定义的所以

其实刚刚黄老师说的这个其实也是很多读者一个共识就是有的时候布鲁姆他会有种浮夸有种言过其实在比如说莎士比亚之前当然也有写人性写性格写自省观察自己很伟大的作家蒙田啊 弹丁啊还有那些

就是希腊的剧作家比如说对他很重要的那个俄迪普斯索夫克勒斯嘛就是你用了人家的东西但是你说在莎士比亚之前你们写的都不算数但是就像我前面说的就是布鲁姆多年来遭受这个非议他所做的这些评判他并不是一个学术上的判断而是说他很着迷这个拼斗这个概念就是一个作家一定要比另外一个作家好或者差或者好在哪儿

他是被那些后现代的解构分子说文学没有好坏的这些人弄得很烦所以他说我一定要去做一个好坏的判断但是其实更重要的是他的写作其实是一种散文诗式的抒发就是他的那种五体投地就是你感觉到了杀剧的了不起又感觉到了布鲁姆对这些东西的一往情深那他的写作就是对的很多人说布鲁姆他喜欢写那种粉丝性就是他给他喜欢的作家

喜欢的诗人写信就表示说你写的可太好了然后我表示认可我表示赞许的这样的这种信这是他跟那些诗人之间的直接的连线这样的沟通那其实他的写作很多时候也是展现这种气质就是他是直接的一种

私下的自我的跟对方的这样的一种直接的沟通然后我们只是读者只是不小心让我们听到了而已然后我们去感受他的那种能量当然话说回来就是他想要表达的东西就是莎士比亚他是作为一种他对性格的刻画

是一种责备后人的这种基石的作用因为他写得好所以他影响了足够多的人就是我们以后的写作者甚至以后每个演员每个读者都会去受益这个布鲁姆的这个意思你让他传递给你了你感受到了其实就对布鲁姆来说他想起到就是这个作用至于他这个发明了人性 invention human 这些词具体指什么其实他并没有那么的在意

刚刚提到布鲁姆他的文学批评其实是一种散文师其实布鲁姆自己是这样认为的他认为文学批评本身是文学的一种文体它不是在文学之外的它本身就是就像有诗歌有小说有戏剧然后有文学批评是这样子的一个中提而且可以理解为他认为只有这样子的文学批评才是有合法性的然后说到那个莎士比亚在布鲁姆看来就是西方

圣经莎士比亚米尔顿

惠特曼所以可以理解为这是他最终盖棺定论的时候他是这么说的然后回到我们说的是不是莎士比亚真的要用布鲁姆这么夸张的话去描述我觉得我们不妨类比一下吧我来念几句就是著名作曲家著名音乐家对巴赫的评价我们来体会一下就是在音乐界其他作曲家是怎么说巴赫的啊

贝多芬说巴赫的名字不是小溪是大海布料兹说巴赫就是巴赫就像上帝就是上帝一样布拉姆斯说研究巴赫你将在那里找到一切瓦格纳说巴赫是一切时代的音乐中最伟大的奇迹

其他的我就不多说大家可以体会一下如果按照这个标准的话这些作曲家对于巴赫的描述是过度的夸张但其实大家都非常公认因为作为其他的像贝多芬啊巴拉姆斯啊这样子的音乐家他们一看到巴赫的谱子心中就有数了

知道几斤几两了知道它是怎么样一个至高无上的存在了所以当文学中出现对沙尔比亚这样子评价的时候我觉得我们去类比一下音乐可能我们会有更多的一个体会因为包括之前那次节目我也说到把巴赫和沙尔比亚放在一起比了

那么说就像巴赫是很亮的标准一样莎士比亚也是很亮的标准有人觉得我就是觉得莎士比亚不好看什么什么什么东西所以我想说我们 OK 我们不去讨论或者说争议这个问题我们就看一下其他音乐家怎么评价巴赫的我觉得可能会给我们一些参考所以布鲁姆对于莎士比亚的这种五体投地的这种评价其实是更多的是出于一种

就像你们说的是一种感性上的推断而不是一个学理上的这种的评价他就是从自己的个人亲生的角度上来说他是最喜欢莎士比亚的可以这么理解吗但是他对于莎士比亚的很多分析其实是很有道理的就是他怎么去塑造了这个人物的性格就是没有莎士比亚在前面做这些示范其实后世的很多作家可能会要需要另一个天才来

创造这样的这种表述的方式但是只是布鲁姆在他表述的时候他不是用一种冷冰冰的新批评式的一种解析的方式去给你展示这件事情而是他是用自己的一种热情一种

喷薄而出的热爱去打动你我觉得这个作为批评来说可能是更重要的事我觉得就像我刚刚念的那几句音乐家对巴赫的评价就是说这个我觉得才是真正的懂行的人应有的评价我觉得是非常自然的包括我们去看比如说歌德是怎么说莎士比亚的

我不是很记得原话大意就是说刚开始看《沙尔比亚》我就知道我这辈子就这样了布鲁姆之前提到你在伟大的作品面前你只有赞美和闭嘴没有什么好说的了所以就是说为什么贝多芬 波兰姆斯 萧邦瓦格纳这些人听到《巴赫》之后会有这样子的感觉也为什么布鲁姆看到《沙尔比亚》之后会是那样子的感觉就是说当你

真正的去走进去了之后他们就会发现这个东西是无可争议的就是一出手就有了差不多就是这个感觉而这种东西你去似乎要用什么技术性的东西去证明这个东西那只能证明你要么

不足够的懂音乐不足够的懂文学我觉得这个东西应该是可以这么去理解吧好那从这个角度上来说我觉得我好像又被说服了他的作品他的言论其实更多的是一种感召式的而非一种理性式的这个让我想到了我这次看到的关于布鲁姆的一个很神奇的事情其实这次我在准备布鲁姆的时候我发现一个很有趣的点就是布鲁姆他还是一个诺斯蒂教徒

这个我当时一看到的时候一下子这个精神就起来了因为我自己也是一个神秘主义爱好者当然是一个这个三小猫的非常非常业余的爱好者而诺斯蒂教就是一个这个罗马帝国时期地中海东部沿岸流行的各种这个神秘主义教派的一个统称

所以我当时看到一个这样如此带有明显这个神秘主义气质的这个教派我就在想他是不是对布鲁姆的这个批评事业产生了一点的这个影响呢对就是你读布鲁姆的时候你时常就会感受到某种诡异的东西就是像黄老师说它是一种神秘主义的东西

不只是诺斯蒂了诺斯蒂或者就是他其实布鲁姆他从小是在一个犹太的社区里面长大的然后他父母从小只会讲一地序所以他的母语并不是英语他说他是从小读那个英文诗歌自学的英文然后

在那个社区里面就是犹太教他们聪明的小孩从小的教育就是一种去解读那些经文而且是要互相比拼脑子的每个人要想出一种新的新鲜的更深邃的更新奇的那种解读的方式

所以这些东西对布鲁姆肯定是影响很大然后后来他还会说比如说莎士比亚或者说整个西方的经典或者说惠特曼是他自己的卡巴拉卡巴拉又是一个更高阶的西方的犹太教的这个神秘主义就是他会有各种各样就像布鲁姆在跟你讲解

后来的作家怎么去误读前辈作家的时候他会想六个很诡异的这种误读方式的时候他其实借助了很多他从小受到的这些宗教上的神秘主义的影响那这个诺斯蒂呢这个 gnosis 就是希腊语当中的知识就是所以我们现在比如说诊断 diagnosis 它那个词根就在那儿

就是所以我们把它翻译成灵芝这个灵芝是什么意思就是他们在那个主义里面物质世界是低级造物主造的东西是邪恶的而灵魂跟这样的物质是对立的而精神世界是至善的那你要得到救赎得到解放怎么去进入那个精神世界它是要靠直觉或者启示来获得这种 nosis 所以你看它这个东西就跟布鲁姆他对这个阅读的理解是

很接近的就是他不是靠逻辑推理或者靠分析某首诗的修辞手法去获得跟诗人跟某个文艺之神跟某个诗作的高级的智慧接通的他是靠一种直觉所以黄老师提的这一点很重要就是他在宗教在神秘主义这方面其实对布鲁姆一直是有很深的影响的

那看起来我还是要去继续钻研一下这个神秘学至少从布鲁姆这个例子上来看神秘学对于阅读对于写作都是有帮助的说不定哪天我悟到了对吧也可以和某个作家产生某种通灵的联系可以更好的解读这个作品

那今天我们是聊了哈罗德布鲁姆这样一个批评家从他的理论也折射出了他自己的一些对文学的态度包括折射出了整个这个文学批评的这个发展历程那布鲁姆已经在 2019 年去世了就在像我们今天这样一个时代像他这样的

批评家也是越来越少了可能他的去世也是象征着一个时代的远去我不知道这里面是不是有一种这种必然性可能我们需要等很久才能迎来下一个布鲁姆或者说我们可能永远都等不到下一个布鲁姆的出现了所以我这里想问问两位就是说在我们今天这样一个时代还可能会出现一个像这个布鲁姆这样一个博文强食的这样的批评家吗

我其实对这种事情的态度一直有一种盲目的乐观所以我随便讲两句等那个顾老师来回应就是我一直觉得文化事业上的这种伟大它其实不是复制的就是我们能复制这样的一个人物或者一种

伟大的方式其实是一种幻觉就是它会随着时代的变化而变化的比如说这个布鲁姆所引为偶像的约翰逊和佩特他们影响文化的方式也是截然不同的当然我们现在那些新的媒介这个东西好像我们觉得现在是有些问题的但是因为我们现在

还离得太近就不知道怎么去应对它但是我的乐观的态度就是我们会想办法去正确地认知它怎么去处理它然后一边就是我们要努力地焦头烂额地去想办法像初布鲁姆这样的伟大的评论家其实我也有一点乐观就是因为我一直是相信天才是靠数量堆积出来的就是那个才华的池

兴趣的池子越做越大之后就会有出现下一个天才就比如说踢球的话巴西阿根廷的他们不是训练场地特别精良也不是基层的就是赛事的资助特别的丰厚就是因为大家喜欢就踢球的人多了就里面会出梅西出罗那尔多

其实就是我们会等待着时代的变迁然后大家继续的努力然后我会相信会有一种新的形式然后我们面对新的媒体之后会做出正确的应对然后会有出现新的文化的巨人不知道顾老师是怎么看我是这样觉得就是说会不会再有一个布鲁姆我不知道甚至会不会有他这样子的皮领家存在无论是从观点上来说还是从

才华智识来说能不能有这样子的等量器官的人物出现我不知道我只能说布鲁姆他是一个先知的角色先知死了之后他留下来的这些先知的言论是依然存在的或许假以时日更多的人可能会更理解布鲁姆的意义

更理解他的这些大声疾呼的这种类似近乎绝望的这种呼喊的意义我觉得这些东西不会因为布鲁姆肉身的死亡好像就不存在了反而他所留下来的这些话语能够经过时间的

考验之后或许能够让更多的人去明白过一段时间回头再看才会发现布鲁木说的这个话他写的这些东西的意义在哪里所以我觉得从这个角度来说当他发出了这些先知的声音之后他入生的

存在与否已经没有那么重要了我们后人去看他的东西可能会有更多更新的去理解至于会不会有其他的人追随他的脚步去做这样的事情还是说他成为了一种历史的绝唱这个就很难预料了我只能说布鲁姆他做了他所能做的事情了那么留给后人的就是我们哪一天才能真正的去理解他这个样子