- AI大模型训练耗电巨大,例如GPT-4训练一次消耗相当于美国小镇一个月的用电量。

- 数据中心电力消耗中AI相关业务占比快速上升,预计很快将超过传统IT业务。

- 全球大型云服务商正在探索绿色能源和高效冷却技术,但地球资源有限性是本质问题。

- 2045年全球AI计算所需电力将远超目前地球基础电力供应。

Shownotes Transcript

科技不是少数人的专利欢迎来到揭秘科技这些年我们见过太多的算力焦虑了大模型越来越大部署越来越卷但很少有人认真地讨论过地球撑得住吗我们以为卡在了 GPU 上其实背后真正的瓶颈是电力而且它越来越贵

我们以为建数据中心只要堆 GPU 就够了但真相是除了有没有便宜的电还要有办法低成本的让数据中心能够冷却 AI 正在变聪明地球却越来越热了马斯克和奥特曼两年前就已经开始担忧人工智能快速发展之后全球的电力不够用他们从那个时候开始就在做不同的努力了但他们并没有向外界透露具体在做什么

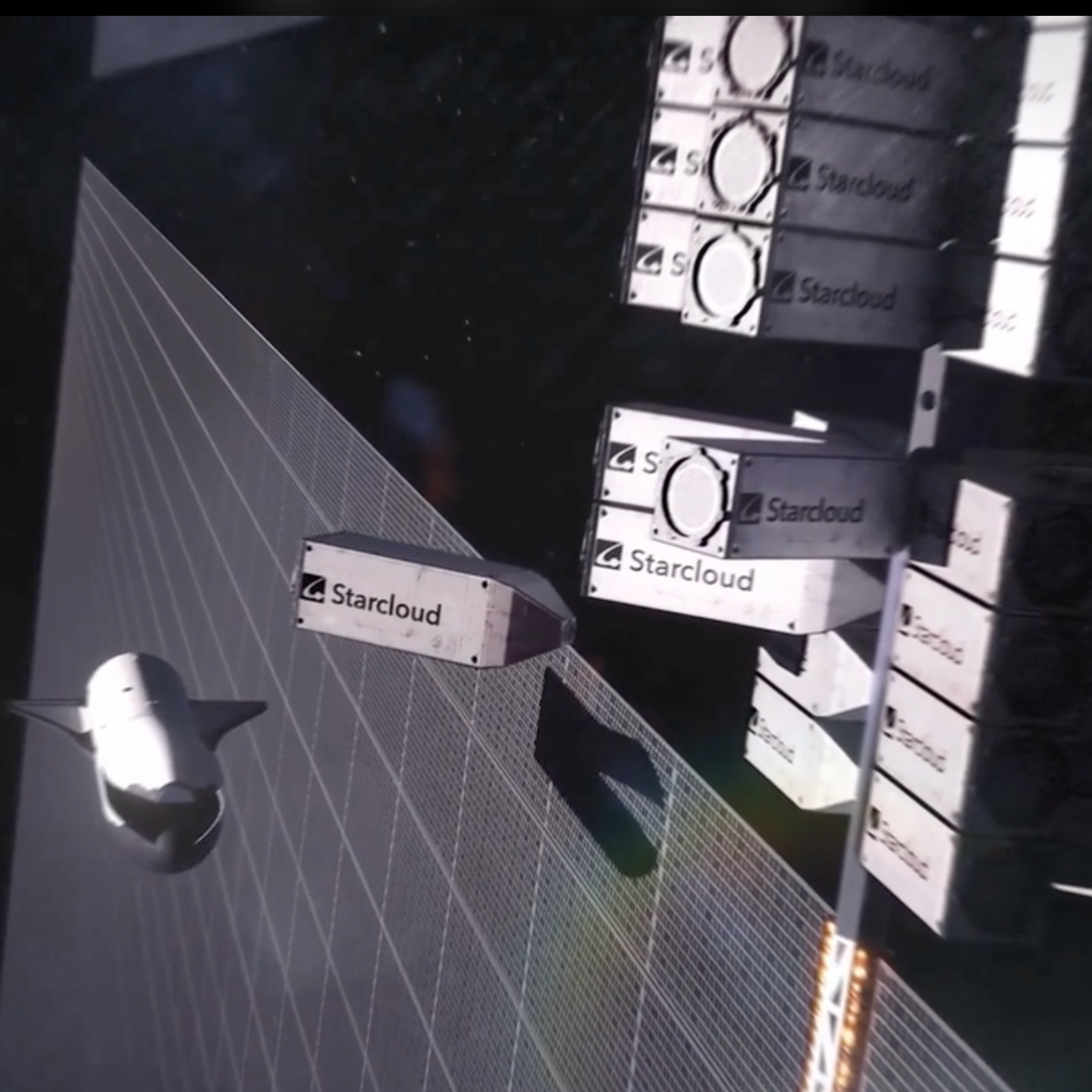

最近有家美国的初创公司不想在地球上卷了他们干脆把数据中心送上了天不是在开玩笑是真的上了太空这家公司叫 StarCloud 它正在做一个听起来像科幻但可能真正的代表了未来的东西空间轨道级的数据中心今天这期节目我们就来聊一聊为什么这件事不是个噱头它解决了什么问题中国有没有什么可能去做这件事以及如果数据中心真的飞上天了

AI 的地理政治版图会发生什么变化我们先来看看训练大模型到底有多耗电呢 GPT-4 级别的大模型训练一次消耗约 300 万千瓦时的电力相当于美国一个小镇的一个月的用电量电费换成钱大概需要 25 万美金在中国这么多的工业用电大概需要 165 万人民币

各公司训练大模型通常都是用云服务商的数据中心提供的算力来进行服务全球的所有的数据中心的电力消耗 AI 相关的业务包括 AI 大模型的训练和推理目前占比整体数据中心的电力的消耗大约是 20%到 30%但是这个数字正在快速的上升

当前占比最高的还是传统的 IT 的相关的云服务但预计很快会被 AI 相关的电力的消费给超过了 2024 年呢 Meta 也就是 Facebook 它的数据中心 AI 相关的电力的消费已经超过了 25%Meta 预计 2026 年 AI 相关的电力消费将超过 50%除了电费算力中心还需要巨额的日常开销让服务器别过热

无论是用空气冷却液体冷却还是用其他的方式冷却这些操作既需要消耗额外的电力又需要使用大量的水从而也产生了很多的费用并且排污等操作也要产生相应的费用 GPG 帮我们做了一个估算一个 AI 数据中心假设有 10 万张 GPU 的话那一年的电费和冷却产生的总的费用在美国可以超过 1 亿美金

在中国可以超过 5 亿人民币 10 万张 GPU 的数据中心是一个什么概念呢马斯克的 XAI 有 20 万张 GPU 是世界上拥有 GPU 数量最多的数据中心那上面的这个费用成本就意味着马斯克的 XAI 每年的电费和冷却的费用就可能高达 2 亿美金贵呢还只是一个表面的问题地球上有限的供应量是本质的问题那迟早都会变成一个瓶颈

无论多贵都有可能买不到再多的供应了世界上的一些个大的云服务提供商谷歌亚马逊微软他们的绿色数据中心正在努力的在能源方面进行探索比方说用风电用水电用氢能芯片层面上呢也有很多公司在努力追求更低的功耗优化架构

冷却技术方面目前在探索的还有沉浸式的冷却包括另外就是建在冰岛海底的树立中心等等通过这些方式来解决冷却的问题但问题是地球表面的资源是有限的本质上上述这些个努力仍然是在抢电抢地抢水那马斯克的 SpeedSize 的首席工程师曾经估算过到了 2045 年也就是 20 年之后

全球运行 AI 计算所需要的电量将是地球目前上的基础的电量解铃还需寄铃人老美还是总有人能够敢于并且能够打破常规思维去解决问题谷歌的前 CEOEric Schmidt 和亚马逊的创始人前 CEOJeff Bezos 等人物几年前开始推动从地面向空间轨道的数据中心的转变

他们认为太空中的不间断的太阳能是满足 AI 能源需求的一种解决方案与其用地球的资源或者在地球上去解决电力的问题不如去尝试在太空当中解决太空轨道数据中心的概念应运而生在太空当中数据中心可以利用高强度的 24 小时 24 成期不间断的太阳能不受昼夜循环天气和大气损失的影响

这将使得这个 BNG 能源的成本降低几个数量级与这个陆地的数据中心相比运营成本将大幅的节约同时在太空当中数据中心可以利用被动式的辐射来冷却由于太空当中是真空没有对流和传导带走热量唯一的散热方式就是通过热辐射相比地球上需要消耗大量的能源的冷水机组和冷却系统

太空中的辐射冷却更为简单高效并且不需要消耗能源更重要的是这种方式几乎可以无限制的扩展不受地球上遇到的物理或者是其他的限制并且可以采用模块化的方式不断的扩大部署规模于是有一家叫做 StarCloud 的创业公司就应运而生了这家公司成立于 2024 年也就是去年

它是美国著名的孵化器 Y Combinator 在 2024 年开始孵化的一个项目这家公司也得到了英伟达和红杉等著名机构的投资这家公司总部位于美国的华盛顿原名叫做 Lumen Orbit 这家公司专注于开发太空的数据中心旨在通过利用地球低轨道的资源

比如不间断的太阳能被动冷却和高宽带的数据连接来解决地球数据中心日益增长的能源消耗和环境问题 StarCloud 的核心愿景是将大规模的 AI 训练集群部署到太空利用不断下降的卫星发射成本和先进的硬件技术构建可持续的可扩展的人工智能的基础设施

这家公司总租额已经融到了 2400 万美金创始人说这些钱至少够他们完成发射头两道卫星的那听起来发射卫星好像不是很贵为了了解发射卫星的成本到底有多少我用马斯克的 AI Grok 问了一下说马斯克发射一颗卫星的成本是多少

这所以问马斯克而不是问其他的美国的公司,因为美国市场上可能也没有其他公司能够做到比马斯克的 SpaceX 更低的发射成本了。Grock 的回答是,马斯克专用发射比如 500 公斤的中等复杂度的卫星,客户需要支付大约 4800 万到 5000 万美元每次发射。

SpaceX 呢这种发射呢 SpaceX 能够将总成本控制在 2000 万到 3000 万美元之内包括卫星本身和发射在卫星发射领域还有一种模式叫做拼车发射也就是把几个客户的这个卫星通过一个火箭合带起去发

这种发射成本相对较低适用于每颗卫星的重量也不是很高比如说对于重量小于 100 公斤的小型卫星每个客户支付大约 500 到 1000 万美元 500 万美元到 1000 万美元就可以发射一个这样的小型卫星马斯克的 AI 估计 SpaceX 内部的成本对这种拼车发射可能更低大概是 200 万到 500 万美元每颗卫星

2025 年 8 月 StarCloud 计划发射首颗演示卫星这将标志着技术验证的关键一步就要发生了就在三个月之后 StarCloud 的技术白皮书中说轨道数据卫星将解锁地球上还没有见过的下一代的 AI 机群它的功率生成可以达到千兆瓦级别并且可以近乎无限的线性扩展

没有困扰陆地数字集群的那些个物理和规划的限制如果当前 AI 大模型的趋势继续演进的话从 2027 年开始训练最大的大语言模型比如像 GP6 GPT6 这样的模型它所需要的电量将超过美国最大的发电厂和世界上一些最大的运营电厂的容量因此那样的数字集群

在今天的能源基础设施下是根本不可能能实现的而这些机群又是训练未来下一代 AI 大模型又必不可少的白皮书这些话里面听起来呢看起来太空数据中心已经是迫在眉睫了除非还有其他的替代方案但目前确实还没有看到有任何的替代的方案出现我们国内呢目前还没有听说有任何公司在考虑建造空间数据中心

不知道是不是因为这个想法太疯狂了没有人想到还是有一些现实的难以逾越的挑战为了回答这个问题我们可以先来思考一下建造一个空间的数据中心具体需要哪些具体的大的步骤这个问题捋清楚了自然也就知道最困难的部分在哪里了首先是需要能够把 GPU 集群存储等等这些个物理的设备从地球发射送到太空

这就需要稳定可靠低成本的卫星发射能力因为未来的扩容维护等等可能需要反复的发射发射成本高就会让整个的事件从经济上难以成立发射到了太空那接下来就是让这些个设备能够在太空里好好干活了就需要根据轨道位置的温度光照等等条件提前精心设计好集群的配置链接等等

在调制好计算性能的同时确保在轨道上的电力供应和冷却等等这些都不出现问题目标是要确保 AI 的训练在太空当中至少应该像地面上一样流畅这一步可是考验技术的关键的时刻了第三步可能也是最激动人心的部分就是得把太空中处理好的海量的数据能够同步到地球上

这就涉及到了空间数据与地表数据的同步需要稳定可靠的能够去传输大规模的数据这个数据量可能会非常非常的大那将设备送上太空这一步中国航天集团它掌握的长征系列火箭 2024 年也发射了大约 60 次据说每一次的发射成本在 3000 到 5000 万美金之间这个是远高于 SpaceX 的 2000 到 3000 万美金的成本

长征火箭的核载能力强据说长征 5 号可以核载 25 吨的重量这个重量足以支撑 500 到 1000 公斤的 GPU 的集群卫星中国航天集团的拼车发射它的单颗卫星的成本通常在 200 万到 1000 万美元之间具体取决于卫星的重量和目标轨道的位置

这个数字相比于 SpaceX 的 500 到 1000 万人民币中国的报价略低但据说这个服务的频率发射的频率和轨道的灵活性跟 SpaceX 还有差距那我们再看一下中国的民营企业这个蓝剑航天它的朱雀二号计划在今年或者是明年去增加拼车服务

目标是把这个发射的成本拼车的发射成本降低到 1000 万人民币以下也就是 140 万美元以下这个数字或者这种现象看起来一点也不陌生一旦是卷王们加入了的话价格从来都不是问题送上太空之后的第二步涉及到太空设计就需要设计太空里的智能塔脑数字集群

中国虽然在 AI 和航天领域都比较领先但将这两者结合起来尤其是在太空微重力高辐射环境下的 GPU 集群它需要一些个全新的研发当前中国并没有相关的经验其实相关的经验美国也没有 StarCloud 也需要通过接下来发射实际的卫星之后才能够验证它们的设计当然这个验证的过程可能需要反复很多次了

这里是不是等美国公司见证成功了我们就又可以马上弯道超车了呢第三步数据回传或者是数据同步大模型的数据规模呢如果想在很短的时间内和地球同步那么目前唯一可能的可行的最快的方式就是激光通信了大模型像 GPC-4 或者是马斯克的 Gorok-3 训练数据动辄可以达到 100TB 或者是一个 PB 甚至更高

即使通过速度最快的激光通信 100TB 的数据也需要 23 个小时也就是将近一天的时间才能全部传输到地球这个看起来是有点让人难以接受了 StarCloud 这家公司它设想了两种主要的数据往返地球的方式一种就是前面提到的激光通信这种高速数据连接主要用于常规的日常的数据流和实时的数据传输另外一种方式

StarCloud 它设想了另外一种方式叫做数据穿梭服它用于超大批量的数据交换比如像前面提到的这种大模型的超大模型的这种训练数据那数据穿梭呢实际上是从地面发射一些个小型的物理对接模块

被火箭从地面发射到轨道数据中心之后与数据中心对接将空间轨道数据中心的数据直接导入到这个数据模块里面然后将处理好的数据模块再带回到地面这听起来像是一个在地面和太空数据中心之间进行大规模数据传输的一个移动硬盘确实是这样火箭发射移动硬盘速度可能比激光传输更慢但是当数据量达到一定的程度之后

这看起来是人类目前唯一能够想到的方案了虽然这听起来有点匪夷所思但其实在地球上当数据中心和边缘设备之间需要传输的数据量达到一定程度的时候也是通过类似的移动硬盘的方式来传输的比如亚马逊云就给客户提供了 Amazon SnowCon 的服务如果客户需要亚马逊就将 SnowCon 的设备寄给客户

客户将客户的数据加载到 SnowCon 中然后再寄回给亚马逊云亚马逊云会将用户的这个数据直接导入到客户的 S3 存储器当中所以把数字机群所需要的所有的硬件设备送上太空在太空中建好数字机群再把训练完的数据传回地球这三件事对中国公司的难度和对美国公司的难度看起来并没有什么显著的不同

但到目前为止还没有听说任何中国公司在做这件事最大的可能呢应该是还没有急到那个份上也就是暂时没有需求别说训练大模型所需要的电力会不够用我们被卡脖子卡了这么多年到现在算力都不缺还远远没到缺电力那一步呢我们几乎每一个科技大厂都在搞自己的大模型又有那么多的大模型初创公司那为什么我们到现在都没听说我们缺乏算力呢

别忘了我们最不缺的就是产能了根据中国通信工业协会数据中心委员会发布的中国智算中心产业发展白皮书 2024 这个白皮书显示截止 2024 年 11 月中国已经投入运营的智算中心的项目接近 150 个在建及规划中的项目接近 400 个除了强大的算力资源供应需求端我们的大模型训练

又不像美国大卖星公司那样需要那么高的成本也就是那么高的算力和电力我们不去探讨这是怎么实现的但需求看起来对电力的需求和对算力的需求看起来并不如美国大公司那么迫切同时我们的供应量有极其的充足所以算力根本不是我们的瓶颈电力就更不是了

这可能也就不难解释为什么我们到目前为止还没有像 StarCloud 这样的公司跑去遥远的太空去建数据中心可能也根本不会有人去朝这个方面去想那即使某天我们真的电力不够那这个时候再弯道超车美国的太空数据中心也不迟就让他们先花钱去趟路吧聊到这儿其实我们会发现空间轨道数据中心并不只是一个炫酷的太空项目

它背后其实代表了一种新的基础思路不是在地球范围内去试图解决现有的难题而是利用太空的资源和环境重新思考我们对算力能源和基础设施的理解这可能就是所谓的跳出常规来思考问题吧除此之外马斯克的 SpaceX 一直努力在让人类成为多星球生存的生物它的目标是尽快地到达并且实现火星上生存如果真的实现了

那多星球之间需要太空数据中心和前面提到的这个数据穿梭服务也就是空间移动硬盘听起来也就是顺理成章的事了从地面到轨道可能还有很多的工程问题要解决但这件事真正吸引人的地方是它打开了一扇窗让我们去想象一个更加分布更加智能也更有弹性的算力世界就像当年我们刚刚开始谈云计算的时候

没有人能说清楚它最后会变成什么但当时的人都知道那就是方向对中国来说呢这当然也是个机会也是挑战不是为了摆脱谁的限制而是为了在新一轮的科技变革当中去找到属于自己的节奏也许几年之后我们再回头看会发现轨道上的第一座数据中心不只是能用那么简单了它可能是重新定义了人类未来的生活方式和对基础设施的想象

好了,这期节目就聊到这儿如果你觉得还有点意思欢迎订阅与关注并把这期节目转发给你的朋友听听我们下期再见