Deep Dive

格雷厄姆最初进入华尔街时,股市的主要投资品种是什么?

格雷厄姆最初进入华尔街时,股市的主要投资品种是债券,而不是股票。当时,股票被视为投机工具,类似于赌博,而债券则是机构投资者的主流选择。

格雷厄姆早期参与的华尔街骗局是如何运作的?

格雷厄姆早期参与了一个类似繁花剧情的华尔街骗局。他通过低价购买一家轮胎公司的原始股,几天后公司在场外市场上市,股价暴涨,格雷厄姆迅速卖出套现。随后,公司通过成立子公司继续上市,格雷厄姆也继续跟投,直到第四家子公司上市失败,骗局被戳破,股价暴跌,格雷厄姆最终只收回了部分本金。

格雷厄姆在职业生涯早期是如何从债券销售转向研究工作的?

格雷厄姆在职业生涯早期并不喜欢债券销售工作,业绩不佳。他利用空闲时间撰写分析报告,其中一篇关于密苏里太平洋铁路公司的报告被另一家公司的合伙人看到,对方提出以更高薪水挖他去统计部门。格雷厄姆向原公司提出离职,但原公司不仅不放他走,还成立了一个研究部门让他继续从事分析工作,并给他加薪。

格雷厄姆在1929年大萧条期间的亏损情况如何?

在1929年大萧条期间,格雷厄姆的亏损非常惨重。1929年他亏损了20%,1930年亏损了50%,1931年亏损了16%,1932年亏损了3%,累计亏损达到70%以上,账户资金只剩下危机前的22%。

格雷厄姆的长期年化收益率是多少?

格雷厄姆的长期年化收益率大约在20%左右。根据他在1954年参议院听证会上的陈述,以及《格雷厄姆论价值投资》一书中的数据,他在40至50年代的年化收益率为17.4%。

格雷厄姆为什么选择每年将公司赚的钱全部分红?

格雷厄姆选择每年将公司赚的钱全部分红,主要是为了保持管理资金规模的相对较小,避免规模过大影响投资决策。他认为,维持较小的资金规模可以更灵活地进行投资,而不受规模限制。

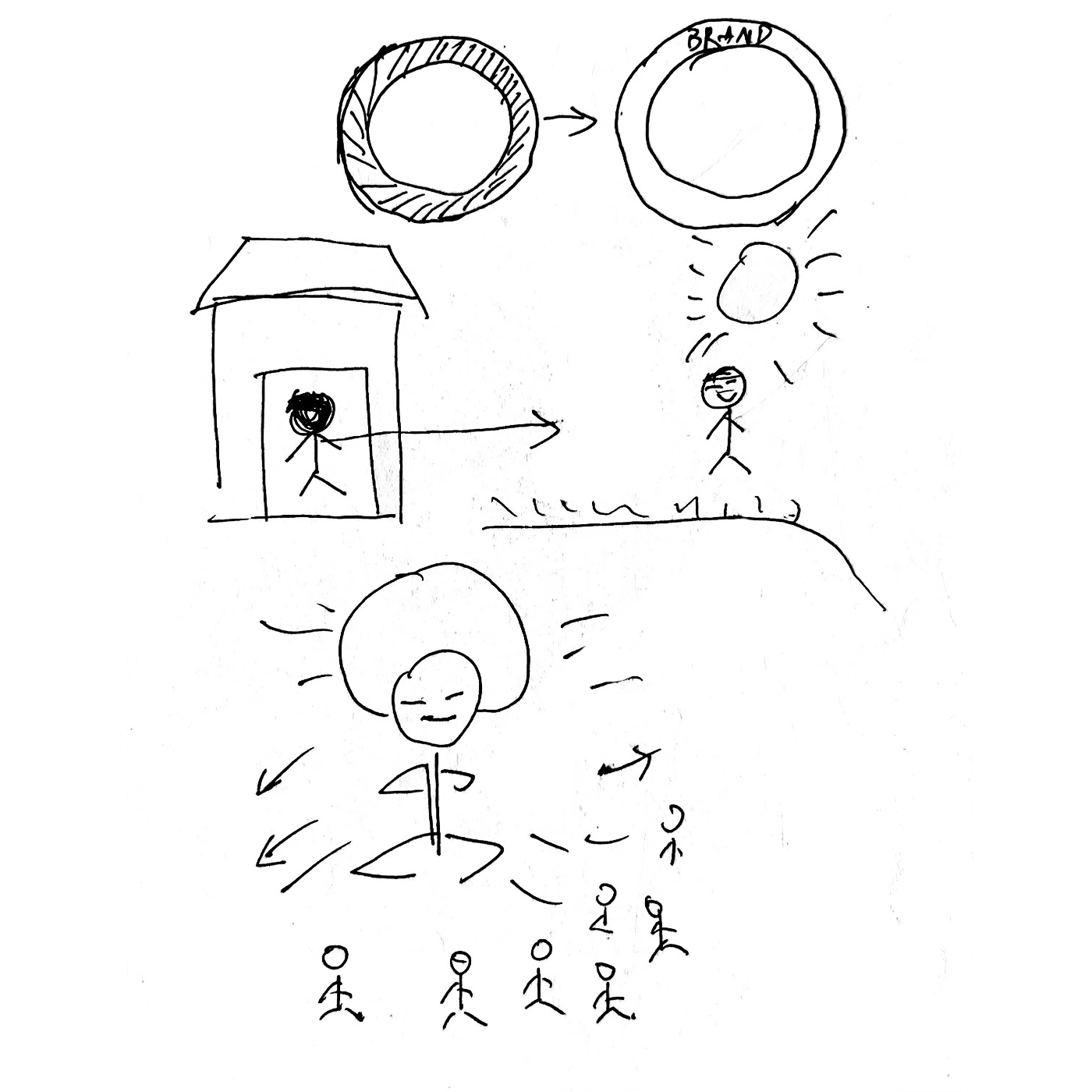

格雷厄姆的投资策略与巴菲特有何不同?

格雷厄姆的投资策略以资产价值测算为基础,主要关注价格与价值的偏离,通过套利交易获利。他分散持有大量股票,甚至上百只,而巴菲特则倾向于集中投资,长期持有少数优质股票。此外,格雷厄姆每年分红,而巴菲特从不分红,主要通过回购股票来回报股东。

格雷厄姆晚年最重要的一笔投资是什么?

格雷厄姆晚年最重要的一笔投资是盖克保险(GEICO)。他于1948年以低于净资产10%的价格买入该公司一半的股权,成本为72万美元,占其公司总资产的25%。这笔投资后来为他带来了丰厚的回报,三年多时间赚了五倍。

格雷厄姆的性格特点是什么?

格雷厄姆的性格特点是表面和善、随和,但骨子里疏离他人,缺乏深度人际关系。他厌恶占有欲和控制欲,喜欢思想和艺术创作,但缺乏真正的同理心。他自认为是一个高尚但没有人情味的人,容易结交朋友但难以建立亲密关系。

- 一战前后美国股市不规范,类似中国早期股市。

- 机构投资者主要投资债券,股票被视为投机和赌博。

- 股票交易多在场外市场进行,投资者依赖内幕消息和庄家行为。

- 格雷厄姆早期曾参与内幕交易,并从中吸取教训。

- 当时的券商甚至有专门的“总统竞选赌博部门”。

Shownotes Transcript

各位好这一篇我们继续来讲关于格雷厄姆的投资与人生的经历上一篇我们是把格雷厄姆的入行前的人生经历主要是他童年少年的时代的经历做了一个介绍我们从这边开始就要进入到他入行以后的也就是他进入华尔街进入投资这个行业工作之后的他的人生经历情况了

那我们在开始讲格雷厄姆的这个职业生涯的还有他的事业情况之前呢我想先对格雷厄姆当时所处的时代的一个华尔街的基本情况做一个介绍他是在一战前后进入华尔街工作的这个一战前后

美国股市的一个特点是什么样的呢我简单用一句话概括的话那么就是类似繁花那里面的那种中国刚开始有股市的那种状态啊

或者说某种程度上比那种状态更不规范的一种股市的状态格雷厄姆他自己就提到过他入行的时候那个时候大部分华尔街的机构投资者我们所谓的这些专业的投资者他主要都是投资债券的格雷厄姆最开始的职位也是叫债券销售不是卖股票的卖债券的因为债券是机构投资的主流品种

股票这个东西呢更多的是被视为投机的就被视为赌博的就是正经人不做股票投资就这种感觉

而且大部分股票交易呢都是在场外市场上进行的而不是在这个纽约证券交易所在这个场内进行的那交易股票的人他自己在观念上也非常坦诚就是觉得自己就是在赌就据格雷厄姆他的回忆说呢当时做股票的人一般都直接就自称是投机者很坦率而且就认为自己做的事跟这个赛马赌博没有什么本质区别就

当时的人基本也不怎么研究什么财务数据基本面这些东西你想研究可能也没有这么多数据可以被研究当时的人就是很直接的就是看内幕消息还有分析庄家的行为格雷厄姆描述当时华尔街投资普通股的有一段原文就是格雷厄姆说的 1914 年在股票分析领域大量的财务信息被严重浪费了

投资者虽然没有完全忽视数据,但他们只做肤浅的研究,而且对研究几乎没什么兴趣,他们最看重的是各种内幕消息,其中有些与商业运营、新订单、盈利预测等数据有关,但更多的消息与市场操纵者的当前行为和计划有关。

这些著名的庄家可以操控美资热门股票的价格使其大幅上涨或下跌华尔街老手认为将精力放在分析枯燥的数据上是很愚蠢的做法啊就可以说这段描述呢你把它放到早期的 A 股啊早期的中国股市啊

那种天天就盯着庄家别说早期了现在其实很多人也是对吧一提到这个分析股票也就是讲怎么分析庄家这种行为跟这种思维几乎没有什么两样这就是一战前后华尔街对股票投资的甚至是专业的机构投资者对股票投资的一个认知的状况当时格雷厄姆他在自己的职业生涯早期的时候甚至自己都参与过内幕交易

就是有一次格雷厄姆他自己说到他跟华尔街杂志的一个编辑聊天这个编辑就告诉他我最近赚了一笔大钱我现在准备退休了怎么赚的大钱呢就是这编辑他有个朋友现在过来找他要投资一家公司说这家公司是一个刚成立的公司我们现在可以去买他的原始股这个原始股价格就是三美元每股

几天后就这个刚成立的公司直接就在当时的场外市场上就开盘就上市了就上市非常简单你一个初创公司当时也能上市就这个场外市场现在看起来有点像是咱们国内的这种新三板的这种感觉的就在这个类似当年美国的新三板这个市场上一开盘价格就是 10 美元

我原始股买进三美元过了几天一上市十美元就这么几天的时间然后我就直接卖出套现走人了就这个套路我们能看到基本就跟繁花的剧情非常像

这就是当年的一个华尔街杂志的一个编辑就靠这个方法赚了一笔大钱告诉格雷厄姆之后呢就格雷厄姆听完之后就是特别的嫉妒编辑一看这个呢就跟他说下次有机会还要找他一块儿投

而不久之后还就真遇到了一个新机会这个编辑就过来找格雷厄姆了跟他说现在又有一个新公司要成立了我们能搞一些原始股而这个公司当时是做轮胎的一个公司当时这个叫萨沃尔德轮胎公司

轮胎在那个年代就是在 20 世纪初那属于高科技产品了是一个很有概念的一个东西然后入股的价格说是 10 美元这个时候格雷厄姆投了有 5000 美元进去然后开盘价几天之后上市一开盘 35 美元还是能赚了有三倍的涨幅然后这笔格雷厄姆也赚着了然后就很高兴

后来这个公司一看这个玩法还真的可以然后股价涨的还不错就是上市开盘之后还在涨后来他就想继续的去骗就开始去成立一些子公司然后说我这个母公司的技术同样要授权给子公司然后让子公司也上市就相当于是一种分拆的这么一个资本运作

就这个不得不说就这个骗法真的是很过分就你这个母公司骗了一波之后你现在

还成立子公司继续上市继续骗我们可以想象假如说你贾跃亭的这个公司股价突然暴涨了然后他现在说我再成立几个子公司晚上这几个子公司也上市然后让子公司去发行股票就这种感觉的这么一个玩法那格雷厄姆一看他要成立子公司还继续乘胜追击也跟投了第二家

上市的公司而且还是拿着朋友的钱一块投的也去找朋友说咱们这有发财的机会了然后就这个骗局的玩法一直持续到成立第四个子公司的时候是终于玩不下去了就第四个子公司募资完之后就上市没成功然后这个子公司上市一没成功呢

前三家公司的股价也开始跟着暴跌了这个骗局就相当于是在那个时点就戳破了吧可能大家最后意识到了这公司也不是什么真正做轮胎技术的公司也做不出轮胎而且这个钱呢实际上也被当时做这个局的一个推销人员就是有一个推销人员去负责推销他的股票他做这个局

被他给挪用了最后这几家公司的这个骗局就基本算是被戳穿了吧然后这个公司呢股价就暴跌然后最开始上市的那三家公司也都从场外市场退市了相当于格雷厄姆手里还留的这些公司的股票就都没有了就是交易的地方都没有了然后最后呢格雷厄姆是找到了这个做局的这个人然后跟他协商

然后这个推销人员呢最后是返还了 10%的本金还有一部分他手里的其他公司的股票最后格雷厄姆呢拿到手里的是只有最开始投资的本金的 30%左右了

这个就是格雷厄姆早期的时候参与的一次华尔街的骗局一场类似繁华式剧情式的这么一场资本运作骗局格雷厄姆也知道他在回忆录当中也写他知道这就是一个骗人的糊弄人的一个事儿

但是他们当时就参与这种骗局式的然后赚一笔就跑的这种事情就没有这么大的一个道德负担很显然这就是华尔街早期的这么一个市场的状态鸟哥现在这些都是属于非常纯粹的要判刑的这种行为了

所以可见就当时华尔街的这个业务是非常不规范的包括华尔街正规的所谓的专业机构的业务也很不规范当年的这个华尔街的经纪商就类似我们现在中国的券商吧证券公司

他居然内部有一项业务是专门帮别人去搞这个就是竞选的赌局的就是他回忆到 1916 年的时候那一年是威尔逊竞选总统然后格雷厄姆所在的那个公司就是那个券商内部居然有一个叫总统竞选赌博部门的这么一个部门然后当时格雷厄姆还被选为了这个部门的一个负责人

那这部门干什么呢他就是把大家大家现在不是要赌谁能赢总统的位置吗然后这个部门具体工作就是把大家下的赌资还有大家下注的书面文件放在一个保险箱里面然后负责看管

等最后选举结果出来之后然后再把保险箱打开然后根据个人下的赌注去分配赌资当时格雷厄姆就在 1916 年威尔逊竞选总统的时候承担了这么一个工作所以大家能看到就当时的

这个券商证券公司直接就干这种类似赌球的生意这就是当年的华尔街的机构的情况当然这个事实在是有点名声太差了所以这个赌博业务后来没过几年就被这个交易所被这个纽交所给禁止了就不让这些会员单位就这些券商继续干这种赌博的业务了

那么这个就是当初华尔街的一个比较不规范的这么一个时代的特点我们上面讲到格雷厄姆入行的时候他最开始是做债券销售工作的但是他自己实际上不太喜欢销售这个工作他自己也没什么销售天赋也卖不出去没什么业绩意志

就格雷厄姆呢他自己从本性来说还是一个呃比较对理论啊比较对抽象的这种东西啊思想性的东西感兴趣的一个知识分子啊所以他其实最开始的时候就表现出了更喜欢研究分析型的工作的这种性格特点啊

债券他是没怎么卖出去但是他自己就一直利用各种时间去写一些分析报告分析文章他写的这些分析报告反倒是写的特别好有一次他就写了一个当时叫密苏里太平洋铁路公司的分析报告

这个铁路公司我们看早期格雷厄姆写的很多作品当中都会举铁路公司的例子一样就是铁路公司在当时也是高科技就是这么一个很有概念的这么一个行业所以提铁路公司会提的很多当时他写了一个铁路公司的分析报告之后被另外一家

这个也是类似券商的这么一个叫巴赫公司的合伙人给看到了这个合伙人看到之后呢就觉得写的很好就想以更高的薪水挖格雷厄姆去他们的这个叫统计部门为什么是统计部门呢因为当时的券商就没有研究部现在大家都是对吧叫证券分析师然后有这个研究所但是在一战前后那个时候证券公司里面根本就没有这个研究部门啊

做类似研究部门工作的是都叫统计部门也能看出来当时的数据就很糙对数据的处理也肯定是不怎么细都谈不上研究都只能称得上是统计可能更合理一些当时另外一家公司就想挖格雷厄姆去他们公司的统计部门格雷厄姆就很高兴的去他自己的员工司去提离职

为什么很高兴呢因为一方面他觉得自己能去做这个更喜欢的研究工作另一方面他觉得自己这个债券老卖不出去他这个老东家肯定是也不怎么待见他估计可能是想让他早就想让他走人了正好他这个业绩也不行

但是没想到他一去提这个离职申请之后这个老东家呢不放他走而且还说说你这个我们啊就就这么用心的培养你你怎么能这么快就走呢格雷勒姆还没想到他还说我这个债券也卖的不怎么样啊然后老东家说你的这个在岗位上的价值不能用你眼前的这个有没有卖出去债券啊

作为一个衡量的标准然后他东家还跟他说你如果想做研究的话咱们公司也正好刚成立了个研究部门就统计部门你直接就在咱们公司里继续做统计工作了

而且还给你再加点薪水格雷厄姆这么一听的话他就打消了离职的念头就继续在本公司的统计部门工作了在统计部门期间的工作其实从格雷厄姆的描述来看基本上跟现在的分析师研究部门也没差太多主要就是写写文章写写报告

然后负责向客户推荐某个债券推荐买入或者卖出某个债券唯一的区别就是当时他们的机构研究主要是以债券为主就股票的因为股票被视为赌博所以股票的没这么多

我们这里能看到格雷厄姆当年做过的一个研究的一个例子就他做债券研究的一个例子比如说当时他发现了一个叫美国胜利公司的这么一家企业他的债券的价格比美国国债的价格还要高

什么意思呢就美国胜利公司这是一家民营企业你正常来说民营企业的信用风险肯定是要比国债的信用风险要高的

那这样的话你这个民营企业的这个这个债券呢它的收益率就要高于这个国债啊这个是比较正常的啊收益率高于国债收益率高就意味着价格低啊债券这个收益率跟价格成反比的啊那这个显然是一个非常不合理的这么一个啊

我们可以管它叫利率倒挂的啊怎么样的一个情况啊这种情况啊一般我们专业就叫做信用利率倒挂啊或者说信用利差啊出现倒挂这个情况就利差啊在债券当中啊各种利差都很重要啊有这个期限利差啊

长债跟短债的这个利差还有信用利差信用利差一般就是指这个信用等级高的这个债券跟信用等级低的这个债券之间的利差那你正常等级高的你肯定是收益率应该低一点吗这才比较合理但你一旦出现倒挂那就说明这肯定是有点问题了格雷诺姆发现这种情况之后呢那他就会写一份推荐报告

然后就是推荐这个时候可以买入美国国债了因为美国国债的价格比较低然后这种低又是一个不太合理的低很有可能未来不合理的这种利差会得到一个修正然后国债的收益率会降下来收益率下降那就意味着价格上涨

那他就会写这么样一份报告这就是我们能看到格雷厄姆自己回忆录当中举过的一个他做研究的这么一个例子那么从这个情况我们也能看出格雷厄姆所处的时代确实是跟现在的股市有非常大的差异了

就如果我们去读格雷厄姆的很多原著的时候啊一定要有这么一个时代背景的一个思考在里面啊否则你看的话可能就会觉得看不懂或者觉得很陌生啊就会觉得哎为啥举的公司例子都是什么铁路公司啊什么什么是吧石油公司啊什么轮胎公司啊啊就觉得这些公司现在不都是现在眼光看来那已经是非常传统没什么出彩地方的行业了啊

但这个是因为时代的特征包括格雷厄姆很多时候会讲债券跟股票的比较这也是基于一个比较强的一个时代特征

接下来我们讲一下格雷厄姆的一个职业生涯的情况我们说他是在 1914 年也就是 20 岁的时候毕业然后就入职了华尔街了然后我们也讲到了最开始他是做债权销售后来转到了做研究工作做研究工作期间他也是经常会给华尔街杂志去投稿写一些文章因为他写的分析文章写的都很好慢慢的跟华尔街杂志关系就比较好

后来华尔街杂志的老板就有一次跟格雷厄姆说你能不能过来当主编就是想挖格雷厄姆过来当主编就再一次这种知识分子的职位向格雷厄姆再招手然后格雷厄姆也挺想去的他所以又再一次回去找老东家提这个离职申请但这时候老东家还是不放他走然后跟他说那我让你当合伙人

格雷厄姆后来就留下了这个时候是在 1920 年也就是他在华尔街工作了 6 年 26 岁的时候他就升任了他所在的证券公司的初级合伙人的职位格雷厄姆他在 25 岁的时候写了三本小册子统一的一个题目叫做投资者的教训

在这个小册子里面他是第一次提出了如果价格显著低于内在价值那么股票价格就会有巨大的上涨空间啊也就是第一次提出了这个价值投资的这么一个理念出来啊就是在他 25 岁的时候就已经有了这个雏形了然后他 29 岁啊也就是 1923 年的这个时候呢他开始了自己的第一次创业啊

他第一次创业实际上也是一个机缘巧合就是他搬了一个新家然后他这个新家相当于是一个比较有钱的人居住的这么一个社区然后他的邻居里面就有一个比较有钱的开工厂的这么一个老板然后邻居就跟他提议说你能不能来帮我们管理资产

所以这我们也能看出来格雷厄姆也是因为进入了有钱人的圈子跟社区所以得到了这么一个事业的机会然后他最开始邻居让他管理的资产金额是 25 万美元这个规模 25 万美元大概相当于什么水平呢

我大概算了一下就是当年也就是 20 世纪初的时候跟现在通货膨胀率来算的话大概 1 比 30 是比较合理的比较合理的

也就是说当时的 25 万美元基本上相当于现在的 750 万美元左右那核算下来大概就是 5000 万人民币这么样一个数应该说这个不多也不少就第一次格雷厄姆创业的这么一个管理资金规模那么这次创业呢格雷厄姆是大概持续了三年左右的时间就结束了就帮人管了三年前

这个为什么结束了呢据格雷厄姆自己说呢主要是两方面的原因第一方面呢就是这个客户啊不太靠谱

就是格雷厄姆每周都会跟这个客户啊有一个午餐时间这午餐时间呢呃就是会跟客户去聊这些关于投资的这些事情应该说这是一个对投资人比较呃尽职尽责的这么一个工作的习惯啊但是呢这个午餐时间当中客户就经常会跟格雷厄姆说说哎我又听到了哪个哪个内幕消息说这只股票得涨啊

你看要不要买点也就是说是会对格雷厄姆有一些这种指导性的这么一些建议而且最重要的据格雷厄姆说如果他提了一个最后能赚钱的投资建议然后没被采纳的话他就会一直念叨但是如果他提的股票最后没涨或者说最后是跌了的话那就不提了

就只提最后涨了但是你格雷厄姆没买的股票这个就让格雷厄姆特别烦这个是第一个最主要的原因

然后第二个就是客户这方面因为自己总跟格雷厄姆聊然后聊了几年之后就觉得格雷厄姆那点东西他已经都学会了就是他觉得自己已经行了就不需要格雷厄姆了可以一脚踢开了所以基于这两个原因最后双方是没能继续合作

然后格雷厄姆在这个 1926 年的时候啊也就是紧接着啊在他 32 岁的时候就开始了第二次创业那么这次创业的客户呢主要就都是亲朋好友了啊就并没有说是哪个大金主啊主要就是他这几年做的投资业绩不错啊所以有越来越多的亲朋好友愿意来他这边投资了啊

所以他最后就凑了一个出市的大概 40 万美元的这么一个管理资金的规模啊 40 万美元啊我们还是根据之前说的通胀率算一下基本上相当于现在的 8000 万到一个亿左右人民币的资金啊可以看出来其实格雷厄姆他的这个创业自始至终他管理资金的规模都不算大啊

你现在一个私募你说一个亿可能都不够你注册一个正经的私募牌照的门槛的所以说格雷厄姆最开始创业的起点其实并不是特别高格雷厄姆在二次创业的时候就遇到了他后来的合伙人叫杰里纽曼

我们看很多讲格雷厄姆的资料的时候都会看到格雷厄姆的那个公司他后来的名字是叫格雷厄姆纽曼合伙公司纽曼就是他的另外一个合伙人纽曼也是他的校友是从哥伦比亚大学法学院毕业的然后纽曼从法学院毕业之后他没做过法律工作

他因为娶了一个质棉厂老板的女儿所以就毕业之后主要是帮他岳父打理这个质棉厂生意主要做这个工作但是他对这个打理生意可能兴趣不大

当然有没有其他矛盾我们就不知道了在 1926 年的这个时候也就是格雷厄姆 24 创业的这个时候他就主动过来找格雷厄姆说我家里那点生意不想干了我看能不能在你这边找份工作然后你看我这个干的行不行我先不要钱你要觉得我这行的话你最后再雇我

那当然格雷厄姆就是同意了他来这边工作然后一开始干就发现他能力特别强而且跟格雷厄姆有很好的这个能力上的互补就纽曼这个人的特点呢他是实操能力强执行能力强对细节这些东西非常的敏感

但是在理论方面是比较弱的所以这个正好就跟格雷厄姆这种比较知识分子型的性格还有思维能力形成了一个比较强的互补所以最后他们俩就成为了合伙人而且纽曼到最后他自己积累的财富也是比格雷厄姆更多的然后关于格雷厄姆他的

后面的管理规模然后它的资金体量还有收益率这些数据其实并没有特别详细的那种公开的数据记录因为格雷欧姆的公司一直都是属于一个就不是说那种年年要披露财报的那种上市公司那样的所以我们其实没法看到它这么详细的就跟后来巴菲特的伯克希尔式的那样的收益率记录我们

我们现在就是从各种材料当中能找一些不同时间节点的格雷厄姆公司的规模还有收益情况

我们刚才说了他在 1926 年起步的时候他这个管理资金大概是 40 万美元然后我们能看到他在 1928 年的时候也就是两年不到三年之后他的这个本金就已经是达到了 150 万然后 1928 年这个是大萧条之前的那个牛市最猛的那一年

然后在这一年格雷厄姆他是在牛市当中赚了 60%然后本金达到了 250 万美元应该说赚 60%其实不算特别多因为当时那个牛市那可是一个罕见的大牛市他如果不是一个罕见的大牛市之后也不会崩得这么厉害

所以说在一个如此大规模的牛市当中格雷厄姆的那种比较保守的投资方法就给他带来是 60%左右的收益率

我等到他 35 岁的时候也就是到大危机这一年的时候他年终最多的时候管理资金是达到 250 万美元这个水平然后到了 1929 年的 8 月股市崩盘就开始了到 29 年这一年结束的时候格雷厄姆相比年初是亏损了 20%亏的不少

但是这亏 20%在当时来说实际上还是比指数亏的少的还是跑赢了这个指数的所以当时的客户也并没有特别大的抱怨反而还是觉得相对比较满意因为这个时候别人亏的更多

但是在接下来格雷厄姆就遇到倒霉的时候了就是 1930 年才是熊市的一个最惨烈的一年当年格雷厄姆是亏了 50%50%就以格雷厄姆这么保守的投资方法他当年居然还亏了 50%然后到 1931 年的时候又亏了 16%然后 1932 年的时候是亏了 3%相当于 4 年连亏

最后累计下来的亏损达到了 70%多然后到 1932 年年底的时候他们账户的资金只剩下经济危机开始之前的资金的 22%了亏了 70%多

还有一些客户的赎回那么经济危机的期间整个股票指数它的最低点是在 1932 年的时候出现的最低的时候是到了 42 点

然后到了 1933 年呢是有第一次比较大的回升当年格雷厄姆也是危机之后的第一年开始重新盈利了当年的收益率是有 50%这个还不错也就是说 1933 年才算是基本走出了一个大萧条最痛苦的那段时间的一个影响

那么在整个大萧条期间因为格雷厄姆他的收益计算方法是不拿固定的管理费用是客户赚了钱他才分钱如果没赚钱的话他就相当于没收入也就是说他中间的大萧条的四五年基本上就没有从投资上面赚到任何钱应该说是过得比较凄惨的

而且格雷厄姆自己在回忆录当中也有提到就这几年虽然说他的资产支付生活费还是够的但是这种大规模的下跌还是对他的心理产生了一个非常大的冲击

他甚至生活习惯也开始了重新进入到那种年少时代的那种节俭的那种心态上去了他们最开始的时候是住在一个就是纽约的一个豪华公寓里面啊

这是一个华尔街成功的一个特别标配性质的这么一个就是纽约的一个很豪华的公寓后来大跌开始之后格雷厄姆也是全家搬出了豪华的公寓租了一个便宜的住的地方

那么格雷厄姆他在大萧条期间损失是非常惨重的那么作为投资大师作为第一代的宗师级的开创人物格雷厄姆有没有预测到 29 年的大崩盘呢实际上从格雷厄姆自己的回录当中我们能看到他是有预测到的

他这里面就写到有一次他跟一个叫巴鲁克的一个华尔街的老前辈也是格雷厄姆的好朋友经常就一块吃饭聊天而且这位老前辈呢

也是交友非常广泛格雷厄姆有一次在这个老前辈的办公室里面还偶遇到了这个就在二战前处在这个负险状态的丘吉尔就一个肥胖的英国政治家然后当时巴鲁克就把这位政治家介绍给了格雷厄姆

当时丘吉尔因为反对英国当局现行的政策处在这个肤衔在家的这么一个状态然后在大萧条之前格雷厄姆跟巴鲁克就有一次闲聊他们就讨论说这个市场现在股价已经高得非常不理性了他们就说到这个 8%的利率就当时市场的一个普遍的融资利率能达到 8%

然后当时的股票按适应率去算大概你也只能拿到 2%的分红率也就是一般的股票可能那种高分红的股票都有 50 倍的适应率这个水平了高分红股票有 50 倍的适应率这个应该说肯定是历史罕见的这么一个高估的状态了

所以他们当时就闲聊的时候说现在是 8%的融资利率你只能买到 2%分红率的股票那这个市场是已经到了极度不理性的状态了然后格雷厄姆也说将来肯定会有一天这个情况倒过来很有可能是 2%的这个融资利率能买到 8%分红率的股票那肯定会有这么一个情况那也就是意味着股价是吧要从 50 倍市盈率啊

跌到这个实际被适应率这个水平了但是格雷厄姆他们虽然是预测到了肯定会有一场股价的崩盘

但最主要的是他没有预测到这个严重的程度是一个到什么地步的状态而且格雷厄姆他认为自己买的这些股票主要都是已经价格很低的安全边际很高的股票而且他还有很多对冲仓位的保护所以他觉得就算市场有比较大的下跌那他这个回撤也不会特别的大

啊然后还有另外一个啊很有意思的一个事情就是在 1930 年的时候啊那个时候已经股票市场经历了第一轮崩盘第一轮大跌的那个时候啊

就 1930 年初的时候那个时候格雷厄姆还是没有认为说这次的危机会发展到一个非常严重的地步那个冬天格雷厄姆还跟全家人一块去佛罗底达度假就在度假的路上他碰到了一个叫 Dix 的一个人这个人是已经 93 岁了也是一个企业家跟格雷厄姆认识

然后他们俩聊天的时候呢这位叫 Dix 的这个企业家呢就告诉他就这一轮的大萧条会非常非常的严重啊你最好把所有的股票证券全都卖掉啊然后暂时退出这个行业啊当时格雷厄姆就觉得这个可能是老糊涂了啊就没听劝啊当时他就觉得虽然市场会下跌啊但不会说跌到像他预测的这么严重啊

但是后来事实证明是格雷厄姆错了从这一点上我们其实也能看出就是每一轮的这种上涨和下跌其实你预测到它会有转折这个事不难但是最难的是你预测它的幅度有多少尤其是这种经济下行周期很多时候经济下行周期它会不会发展成一个很有深度的然后或者说周期很长的一场大规模的衰退

这个往往是很难提前预测出来的往往都是走着看因为现在经济学界有一句话就觉得所谓的经济危机更多的时候像是一场飞机失事

而不是说是一个必然要发生的事情更多的时候它像是一个事故这种感觉的就你有可能最开始的时候也许不一定会发展成一个很严重的危机但是如果你有一系列的决策错误的话再加上一系列市场的一些意想不到的一些事情一些外部冲击这些都有可能把一个本来不一定走得非常严重的一轮危机搞得很严重或者搞得时间很长包括日本的所谓的

失去的 30 年啊如果我们看一些日本的经济学研究的话啊就很多的这个学界研究的观点啊其实都指向日本的这个长时间的衰退其实并不是一个必然的事情啊而是因为在 90 年代面临衰退的过程当中出现了一系列的决策错误啊就是这一系列的错误加在一块啊最后把这个经济很长时间没恢复起来啊

然后你越时间长恢复不起来那你到后面就越难把这个经济重新再扮回正轨但是日本的这种最开始稀稀拉拉的救市政策最后拖来拖去拖成了一个超长期衰退这个经验反倒是后来成了 08 年全球金融危机的一个特别重要的前车之鉴了

我们后来就是能看到很多这个业内的学者或者官员在讲到处理 08 年金融危机的时候的这个政策有多少是受到日本的之前的这些经济情况的影响的

那么在大萧条之后格雷厄姆公司的收益率情况大概是什么情况呢我们能看到资料就一直是到 1954 年的时候我们才看到了他当时的净资产是有 550 万美元我们说过他大萧条之前最多的时候已经达到了 250 万美元了

但是他大萧条之后又过了 20 年这个公司的本金才积累到 550 万美元然后他除了公司的资产他还有另外一个基金一个以基金形式管理的这么一个大概规模在 54 年的时候是 600 万美元这两个加在一块合计管理规模就是在 1200 万美元左右这个水平应该说是规模很小的

你都到 50 年代了才 1000 万美元但是他的管理规模这么小很重要的一个原因是他自己选择的一个分红的政策就是格雷厄姆他的公司的分红政策是每年赚的所有钱全分掉

就这一点跟现在的基金是不太一样的一般我们说基金都是你赎回对吧你才会那个什么然后你不赎回的话那就一直放里面放着但是格雷厄姆他的公司是还有他的基金就是说你来我这投了你可能投 100 万今年赚了 20 万我这 20 万全都给你分掉当然是扣除了管理费之后剩下的就都给你分掉我下一年我这个起始的本金还是 100 万

也就是说格雷厄姆的这个公司看不出他多年投资的复利的一个影响就我们现在说的 500 万美元还是 1000 万美元指的都是实实在在的客户在他这边投的本金的规模而不是说他多年以来的一个投资业绩就赚了这么点钱

为什么他选择这种分红政策呢是吧这跟巴菲特也非常的不一样对吧巴菲特呢就是从来不分红当然他会回购但是他从来不分红

格雷厄姆自己说他用这种方式主要就是为了把管理资金规模保持在一个相对比较小不会因为规模太大而影响他投资决策的这么一个范围当中这是格雷厄姆他的一个投资的

想法理念吧或者说是他管理资产管理的一个理念啊就是他故意就是我要维持一个比较小的规模的啊这样的话我才能说是啊不影响我投资决策啊

那么关于格雷厄姆他的长期收益率的情况我们现在也是我们能看到的数据并不是一个特别详细的原始数据我们现在能看到的数据主要是两个一个是格雷厄姆他在 1954 年的时候他去参加了一次参议院的听证会就在参议院听证会的时候

他自己讲过他公司长期以来的年化收益率是在 20%左右这是他自己说的另外就是叫格雷厄姆论价值投资这本书这本书里披露了另外一个数据就是他在 40 年 50 年这个阶段格雷厄姆公司的年化收益率是 17.4%

然后这个是不考虑后期他收购盖克保险的一个收益率然后格雷厄姆在他的职业生涯的后期比较值得提到的一个事情肯定就是他跟巴菲特之间的这么一个师徒关系巴菲特是在 1950 年的时候因为读到了他写的《聪明的投资者》这本书之后就去哥伦比亚大学上学院去格雷厄姆那边读研究生去了

然后 1951 年的时候就毕业了毕业的时候呢巴菲特他是想去格雷厄姆的公司工作但是被拒绝了关于为什么拒绝这个事呢网上一般没有讨论到这个原因我看到的资料呢是据巴菲特回忆说格雷厄姆曾经暗示过巴菲特为什么拒绝他是说是因为格雷厄姆想把这个工作位置呢留给年轻的犹太人

因为可能犹太人当时在找工作的时候会受到一些歧视的对待然后格雷厄姆他自己又是犹太人所以在那个时候格雷厄姆是想优先考虑把位置留给其他的犹太人所以就把巴菲特给拒绝了但实际上并不是说不认可巴菲特或者说觉得巴菲特在他那工作有什么不好的影响之类的这方面的原因

那么后来巴菲特被拒了之后就回老家工作了三年也是做这个股票的工作三年之后到了 1954 年格雷厄姆那边有了一个工作机会就把巴菲特给招回去了当时巴菲特就肯定是很高兴的就去格雷厄姆那边工作了

但是 54 年回到格雷厄姆这边工作没两年到 1956 年的时候格雷厄姆就宣布要正式退休了就直接解散公司了那个时候格雷厄姆是 62 岁就关于这个公司的解散其实格雷厄姆他们在退休前就是他跟纽曼两个合伙人是有考虑一个方案是说要不要让巴菲特

去接手格雷厄姆的公司当时考虑的方案是让巴菲特和纽曼的儿子米奇纽曼他们两个人一块合伙继承这个公司相当于是把格雷厄姆的徒弟加上纽曼的儿子这个组合但是当时巴菲特是已经决定可能是想回奥马哈自己创业了

另外他可能跟米奇纽曼也不是一个特别熟特别能聊到一块去的一个关系所以巴菲特也许也有一些考虑是不想跟米奇纽曼一块合伙搞这个事情所以就拒绝了那么最后这个方案就没成功没成功的话格雷厄姆他们也找不到比巴菲特更合适的继承人所以最后就决定直接解散清算这个公司

就在他 62 岁的时候就正式退休了我们能看到的资料就是他退休时间主要就是干这么几件事第一个就是他搬到了洛杉矶去加州大学洛杉矶分校当免费的上学院的教授然后另外就是写一些文章也是关于经济金融的一些文章还有会去翻一些文学作品基本上就是过着一个

知识分子的这么一个生活

他的第二个做的比较重要的事情就是又修订了他的那两本最重要的经典著作一个是证券分析一个是聪明的投资者这两本书证券分析是在他死前出到了第五版聪明的投资者是出到了第四版最后他在 1976 年的时候也就是他退休了 20 年之后 82 岁的时候就去世了他去世的时间是 1976 年 9 月 21 日

比毛泽东晚去世的 12 天

他死的时候大约是留下了 300 万美元的遗产从这个数字上来看也能看出来格雷厄姆虽然有钱但也不是那种巨大的那种那种大富豪的那种有钱到 70 年代时候是 300 万美元的遗产这肯定不能算是多么多的这么一个富豪了就是格雷厄姆他这一辈子应该说他对赚钱的兴趣确实没这么大

它主要还是一个知识分子的那种秩序我们讲完了格雷厄姆的一个职业生涯的主要的一个经历还有一个他长期的收益率的情况接下来我们要讲一些比较关键的格雷厄姆他的真实的过往的投资案例一些重点的交易的案例的情况

应该说格雷厄姆呢他是属于分散派的这个投资者就是他大部分情况下都是持有几十只甚至上百只股票的就分散程度非常高就是因为他这个分散程度太高了所以说我们用

几个交易案例来代表他整个的职业生涯做过的这么大量的投资其实是很难的他不像巴菲特巴菲特对吧他总是说一辈子投 20 只股票就够了而且他也一直都是这么多年重仓的股票没有这么多你一个一个重仓案例去研究基本上就能覆盖巴菲特大部分的投资的这么一个情况了但是格雷厄姆这个很难

因为格雷厄姆他投资的案例太多了太分散了然后留下记载的往往都是那几个比较重要的案例我们这里面主要就介绍这些留下了相对比较详细记载的知道他的来龙去脉的这些交易案例

那么格雷厄姆的他的大部分的交易案例应该说我用一个概念来总结的话就是以资产价值测算为基础的套利交易这种以资产为基础的套利交易很多时候并不是看这个公司它经营的业绩好不好它未来成长性好不好

主要就是看他自己账上的资产价值是不是比较高要高于他的股价这样的话在格雷厄姆那边看来就会有套利的空间那么由于他这种资产研究为基础的投资很多时候是不太管他将来业绩成长性怎么样的

所以说他买了很多公司未必是那种说值得长期投资的那种业绩很优质的公司的股票所以他就有这么一个所谓检验地的

在中文互联网当中的一个名号但实际上如果大家仔细研究的话就是他的投资思想绝对不是用简安地可以来概括的只不过是在他的那个时代还有他比较保守的一个投资策略他大部分的交易就是买了跟经营业绩本身关系不大的股票

那我们接下来介绍几个比较重点的比较有名的案例首先就是格雷厄姆刚入行的时候有一个叫所谓谷根海姆勘探公司这么一个上人公司这个是在 1915 年的时候格雷厄姆是刚入行一年当时他发掘了这么一个公司而这个公司呢账上持有了几家铜矿公司的股票

在当时在 1915 年那前后同框公司也是属于热门股也是属于很有概念的股票然后古根海姆这家商人公司他因为买了这么几家同框公司的股票然后这些同框公司股票又都是热门股股价都比较高后来格雷厄姆算了一下就发现古根海姆康坦公司

他手上持有的这些同换公司的股票的价值本身都比他现在的股价要高了他测算下来的结果是这些同换公司再加上上市公司其他的一些资产总价值是能值 76 美元但是现在这个公司它的股价只有 68 美元每股

中间有大概 7 美元将近 10%左右的一个价值的差异这就是当时他测算出来的一个结果

这个古安海姆公司当时就宣告公告了一个事项就是他打算把手里持有的这些同行公司的股票作为分红派发给股东就是分红嘛一般不都是分现金吗但是他是要把这个股票作为分红派发给股东就跟现在腾讯把什么京东的股票作为分红派发给股东就这样的一个操作

但是你有这个价差然后你现在就买入这个股票你不一定就能赚钱一个是如果最后这个商务公司的公告的这个事项这个分红事项没有在股东大会上通过最后不搞这个分红了那你这个也赚不着钱

对吧这是第一个风险第二个风险呢就是说你这个股价跟这个资产价值的差异它有可能是长期存在的它未必就是说你这个有 10%的这种价值差异市场最后一定就能给你调整回来那有这些风险那格雷厄姆呢当时就设计了一个策略就是他在买入这个谷歌海姆勘探公司的

同时他做空那几家同矿公司的股票这样的操作它有什么好处呢就这样的操作就可以防止说你如果这几个同矿公司它的股票因为它现在都是热门股股价很高它未来如果下跌了的话那我就赚不了这部分钱了所以他做空这些被分派公司的一个股票然后同时做多这个

上市公司的这个公司的股票这样实际上它就是表达了这个股价跟它的这个持有的这些同款公司的股票的价值是有差异的这么一个观点因为你这个差异最后的调整你要么就是以这些同款公司的股价下跌为终结对吧你这个同款公司股价下跌了的话那你持有的母公司那它这个股价更低那这样是合理的

要么你就是应该以上市公司的股价上涨涨到这些同框公司股价应有的这么一个价值为结束这样就算是调整回来了所以格雷厄姆用这种有对冲的一个策略就是最终要表达的就是说你们这个股价跟你持有的资产价值是有差异的这么一个观点但是

当然如果说最后两方面的股价都不变的话那他其实也赚不着钱当然他这样的话也亏不了钱

这样的策略它相当于说不一定保证你赚钱但是基本能保证你不亏钱所以说在不亏钱的基础上相当于给你多了一个有可能赚钱的这么一个期权或者说你白嫖了这么一个价值修正能行权的这么一个期权当然也不是纯白嫖了因为你做空是有成本的你借券应该要付一些利息

所以说这个策略就是格雷厄姆用来表达他的股价跟内在价值有差异的这么一个策略然后格雷厄姆就把因为当时他还在别的公司给人打工把这个策略就推荐给了当时他所在的公司最后他的公司就按照他的推荐也去这么做了这个策略

这一票的利润最后是按期兑现了就最后确实实现了股价跟内在价值的一个收敛这是第一个谷干海姆的套利的交易

然后第二个我们可以介绍一个就是通用公司的交易案通用公司当时这个是杜邦公司这都是很有名的公司杜邦公司它也是账上持有了一些通用汽车公司的股票当时汽车股是一个很热门的股票股价也比较高但是杜邦公司的股价也是比较低

格雷厄姆也是这么计算了一通之后发现按每股价格算的话杜邦公司现在的股价水平显著的低于他持有的这些通用汽车公司的股票的价值那么他也是如法炮制买入杜邦公司的股票同时然后做空通用汽车公司的股票用这个方式来表达价格与价值有差异的这么一个观点

那么这一笔交易最后是以杜邦公司的股价上涨为结束实现了利润这两个都是他买入的那个公司手里面持有一些其他公司的股票的资产然后这些资产与股价有一定的偏离然后利用这样的偏离实现一个套利交易

然后我们接下来可以再讲一个利用存货的价值与股价的差异的这么一个交易案这个交易案也很有名这个案例是巴菲特在智股东信当中记载的一个案例不是格雷厄姆自己写过的是巴菲特他自己回忆的就 1954 年的那个时候巴菲特不是在格雷厄姆的公司上班吗当时他就参与了格雷厄姆公司的一个

套利的这么一丝交易具体来说就是当时有一个叫洛克伍德的这么一个公司这个公司的存货里面有很多的可可豆这个可可豆买的时候特别的早他买入的成本只有 5 美分每磅但是 1954 年当年这个可可豆因为供给短缺就价格在短期突然暴涨到了 60 美分

就是他存货的账面价值是 5 美分但是当时的市价是 60 美分每磅于是洛克伍德公司一看我这可可豆我还没加工我这现在价格就涨了这么多了我干脆直接卖掉这不是更赚钱吗还省得再加工加工出来的东西卖还不一定能赚这么多钱的

但是按当时的税法规定如果洛克伯德公司他直接卖这些存货去赚钱要交 50%的税款利润的 50%的税款那么公司当时就想避税最后就想了一招就是用存货来给股东分红

我们上面讲过的那些交易案它都是用股票用公司持有的别的公司的股票代替现金给股东分红那么这个洛克伍德公司他现在是打算用自己存货里的可可豆代替现金给股东分红当然具体最后不是用的分红的方法最后用的是回购的方法就是用存货可可豆去市场上回购这个股票哪个股东想卖那我就给你可可豆啊

最后当时算下来的话就是回购支付的可口豆

每股价值是 48 美元然后股票在市场上交易的价格是只有 15 美元然后据巴菲特说他当时就是几个星期的时间一直都在忙一件事就是买股票卖豆子然后通过这种方法实现逃离的收益当然这个过程当中其实股价也一直在涨自从回购的事项公告出来之后

然后股价也在逐渐的上涨那么这个毕竟是一个几乎无风险的这么一个套利了所以他公告出来之后肯定也有很多人去参与了这个套利所以股价也一直在涨在交易结束前这个股价都已经涨到了 100 美元了就是比本身可可豆的价值还要高了像这一类的套利交易基本上是贯穿了格雷厄姆整个的这么一个投资生涯的

那么其中还有一个特别夸张非常困难费劲最后才实现了这个套利的这么一个叫北方管道公司的交易案这个案例在格雷厄姆的投资生涯当中也是非常有名的一个案例我们再介绍一下这个案例这个案例更特殊一些就是在 1926 年的时候就格雷厄姆自己创业的早期那个阶段也是在大桥条之前了

就格雷厄姆他自己在翻阅这些股票资料的时候就看到了一个叫就管道行业就石油管道管道行业的一些公司的资料他就觉得很感兴趣他就觉得这些管道公司背后可能有一些交易的机会

但是当时的上市公司信息披露是非常的不充分的他只是看到了一个大概然后他想了解进一步的信息当时是得专门去给一个叫洲际商业委员会的这么一个政府机构去写信跟他说我能不能去你那边现场查阅纸质的更详细的公司的资料

然后这个机构就给他回信说你可以过来查然后他是从纽约坐火车一直到了华盛顿然后到了这个委员会的档案室去查了这几家公司 1925 年的也就是去年上一年的详细的年度报告然后他就发现了其中有一个叫做北方管道的这么一个公司

北方管道这公司在市场上交易的股价是 65 美元然后它的股息率有将近 10%就每年的股息是 6 美元按理说从股息率来讲这个公司的股价也不高了然后格雷特姆又发现这家公司它账上是持有大量的债券就大量的铁路公司的债券就这些铁路公司一般是被视为信用等级比较高的高信用等级的这种债券

那这个就有点类似于现金资产了因为你债券嘛是吧你这是固定收益的一个东西你随时可以卖掉变现的一个东西那么这些债券价值合算下来大概是每股能有 95 美元刚才我们说了它股价只有 65 美元每年股息有 6 美元然后它持有的这些债券呢

按美股价格合算下来能有 95 美元这是一个典型的资产比它股价还多的这么一个公司了格雷厄姆又想到了如果我能把这个公司能让这个公司把这些账上持有的这些债券直接全都分配给股东的话这不就又有无风险逃离的一个可能了吗

那么格雷厄姆之后就开始买进这些公司的股票最后他是买到了总股本的 5%已经成为了第二大股东了这公司的第一大股东是洛克菲勒基金会是持有 23%的他的控股权不在管理层手里面他控股权跟管理是分离开的这一笔是一个相对比较重仓的一次交易了

是在他职业生涯当中少数的一次重仓交易了然后格雷厄姆就开始去找这个北方管道公司的高管去聊然后第一次呢就去人就办公室里面敲门进来人接待他然后他就跟他说我现在是你们第二大股东然后你们现在可不可以把你们账上经营根本用不到的那些债券作为分红分配给我们股东呢

当时这个公司的年利润是 30 万美元然后他的这个账上的债券价值是 360 万美元那很显然这公司日常经营肯定用不了 360 万美元这样的一笔巨款那么不出所料这个公司的高管回答分红给股东是不可能的然后格雷厄姆就问你为啥不分红

高管就说呢就找各种理由呗实际上这个高管肯定是不想把这个账上有的现金资源分给股东的因为你留在账上的话呢这个怎么用那就是高管说了算的一个事这种是一个非常非常典型的最常见的一种就是代理人风险就是这种公司的这个

控股权就大股东跟高管是分离的这种状态下那利益本身就会产生不一致你公司账上有钱

这账上有钱要怎么花那这个是高管可以说了算的一个事情高管可以拿它去投资是吧可以去收购并购甚至可以去搞点关联交易搞点利益输送跟那个海航似的是吧把这个钱最后导弹到自己亲戚开的关联公司当中反正就是把这个钱留在公司的账上肯定比分回给股东在这种

控股权与经营管理层分离的情况下对管理层来讲是一个更占便宜的事情

所以从基本的利益角度来讲他肯定是不愿意分配的那他当时找的这个回绝格雷厄姆的理由呢是说这个钱呢我们将来是得留着准备更新管道用的那格雷厄姆就问你那打算什么时候更新呢因为格雷厄姆知道就按照行业惯例来说你这个公司的管道你可能能用个 100 年也没问题所以你问你什么时候更新呢然后管理层说这个说不准啊

糊弄都不愿意糊弄一个叔叔出来反正最后就管理层就是以我们干这行的比你格雷厄姆更懂这个业务所以说你就别指手画脚了你要是实在对我们经营这个策略不满意的话你就把股票卖掉就得了实际上就直接碳排就耍过来了格雷厄姆也拿他们没什么办法然后就灰溜溜的就走了

然后这时候格雷厄姆想要的第二招就是要现场去参加他们的股东大会要去折腾去要去现场提案他现场提案他

他想把一个就自己做的财务分析关于这个公司的财务分析作为一份备忘录然后放到这个股东大会的会议记录里面这样的话你股东大会的会议记录未来公开出来的时候市场就知道了就这个公司它有这些异域的资产那有可能市场就会把这个公司的股价给它炒起来

所以他就转年在这公司开股东大会的时候就一个人坐着火车是先坐火车从纽约到匹兹堡然后再倒当地的火车到了一个叫石油城的地方去开股东大会这股东大会加上格雷厄姆跟到场的员工一共就 6 个人

除了格雷厄姆以外没有一个外部投资者然后开会的时候第一个事项是要宣布上一年的年度报告获准通过然后这个时候格雷厄姆就站起来问说你这个获准通过的年度报告在哪呢我怎么没看见呢然后人家就回答说这个年报要过几周才能出来格雷厄姆就表示说你这不是扯淡吗你这年报还没出来了你现在就通过了管理层人就回答我们就一直这么开股东大会

所以这个我们也能看出来当时的这个上市公司的不管是内部管理还是外部监管都不规范到什么地步了就年报还没编出来了就在股东大会上通过了好等到这个会议马上要结束之前呢格雷厄姆就出招了他就说你这结束前我要提一个提案那我要我这有一份备忘录我要求放到会议记录当中

但是呢这个管理层也是没搭理他就说你这个提案现在没人复议啊肯定没人复议啊总共六个人是吧其他五个人都是公司员工

然后就拒绝了格雷厄姆的要求最后据格雷厄姆的回忆说会议结束后这些助手们不加掩饰的窃笑走出了会议厅格雷厄姆这次又败下阵来然后格雷厄姆非常的有韧性还是没有放弃最后要准备充分开启最后一轮决战

那这个时候呢他就开始去逐一拜访那些散户股东就这个北方管道公司所有持股 100 股以上的股东他拿着股东名册挨个去找人家去跟他们说说咱们现在股东利益被侵犯了啊你们知不知道现在他只要分配他账上的这些现金资源啊咱们就能赚大钱啊他就这么去逐一拜访然后要这个代理人票啊让那些股东让那些散户股东把投票权委托给他啊

当然他也去找了第一大股东洛克菲勒基金会想去寻求支持去就持股 20%多的洛克菲勒基金会但是人家就拒绝了人家不打算参会这个事因为人家有钱人家其实不太管底下的这些小投资是怎么回事

但是格雷厄姆呢还是非常的努力的收集到了很多的这个散户的投票权最后到再转年的股东大会之前他已经收集到了将近 40%的就算是他自己再加上其他散户的这个投票权他已经收集到了这个将近 40%的这个投票比例了啊

那这个实际上已经是第一大持股比例了因为他自己本身是第二大股东第一大股东是持有 20%多他又不管这些事所以他这个就是可以说胜券在握了

最后就是再转年去开股东大会的时候拿着将近 40%的投票权管理层在格雷厄姆开口提案之前就直接就怂了就让步了管理层这回是主动表态说我们有一个新的股东分配方案这个分配方案基本上就是按照格雷厄姆的预期

他们自己先表态说我们有一个新方案我们拿出来你看看满不满意最后按照这个新方案格雷厄姆是每股能拿到现金再加上一些其他的一些分配的标的最后能拿到价值 110 美元的这么一个分红当初他股价是 65 美元他当时买入的时候 60 多美元现在就是给你分红每股 110 美元

就实现了这次的套利交易啊那么格雷厄姆这个就是一次啊非常艰辛的啊一次持续了两年多的这么一笔套利交易啊最后是赚了呃 50%到一倍的这么一个收益出来啊

所以我们能看出来就是格雷姆的这些所谓的无风险套利它有的时候更像是一种一级市场的资本运作甚至有点像是这种就是后来兴起的杠杆收购就是黑石 KKR 他们玩的那种资本运作型的这么一种交易的方式

当然这里面我其实也有一个感觉就是当年的是吧这二三十年代时候的那个不规范的那个股市的年代这个公司的管理层侵占股东利益的情况是非常非常普遍的格雷我们自己回忆的时候也是说当时股东根本就没有什么保护自己的这个利益的这么一个意识就管理层想怎么折腾就怎么折腾但是后来是吧到了美国六七十年代七八十年代那个时候

那些黑石那些这个这个 PE 什么的兴起之后就发明了一套是吧野蛮人什么杠杆收购的这些玩法这些玩法虽然有的时候被认为是一个比较是吧激进的什么野蛮人啊这种敌意收购啊被

被冠以这种比较贬义的这么一个名字但我觉得某种程度上这其实也是就股东这个群体对于保护自己利益的意识的这么一种觉醒就是他要利用法律赋予股东的权利去反攻管理层从这个角度理解的话我觉得所谓敌意收购的兴起某种程度上其实是

过去管理层长期的这种对股东利益侵占的一种反弹那么我们介绍完这几个案例基本就能看出来格雷厄姆他投资的这么一个最主流的一个操作方式其实就是这种以资产的价值跟价格发生偏离出现的这么一个投资机会以这种低估

为主要的切入点去做投资但是这种如果你是纯二级市场投资的话这种价格与价值的差异它有可能是长期存在的

那么它如果一直存在的话格雷厄姆会怎么办呢那他就直接通过一级市场的这种资本运作的玩法啊强制的去让这个公司的啊这个这个被低估的这部分资产啊分配会给股东啊最后实现出来那或者说他想一些办法啊

包括用一些舆论或者传播的方法让市场知道这个公司它现在被低估了然后让市场催促市场把这个价格给它涨回去

这是他的一个基本的一个思路其实是一种一级市场资本运作跟二级市场投资相结合的就是那么一个一二级其实不太分一级二级的一种感觉就是怎么赚钱怎么来的这么一种方法那么他这种以找资产富裕型股票为主的投资方法我觉得还是跟时代有非常大的关系的啊

就是格雷厄姆他当时是处在一个就这种股票投资从一个纯赌博的这么一种事情到有基本面分析的一个转折的时代

我们说之前你这个信息披露都很不规范的你想做基本面分析你都没得可分析按当时格雷厄姆的说法就是说以前的年报就是一个四页纸的小册子这四页纸里面大部分还都是公司高管的名字

所以说你以前就算想研究什么财务数据业务数据也没地给你研究去你得自己想办法跟格雷厄姆式的自己坐火车去找档案室里的纸质材料得这么自己去挖掘材料就这个信息的流通困难的程度在 100 年前是可想而知的这是一方面另一方面就是当时还没有这么多次的技术变革带来的这种优质成长股

在市场上的这个股价能长期增长的这样的案例这个也会让人就是对于成长股的投资有这么一定的就是不放心的这种感觉尤其是经历过这个 29 年大危机的这拨人因为危机之前呢很多这个所谓的概念炒作都是基于这个公司将来能有多厉害多厉害但是你经济危机一来你什么公司的业务你基本面都不好了都成长不了了

那么这种大萧条的创伤效应也让格雷厄姆的那代投资者很多都是持相对比较保守的一个心态的所以

所以说格雷厄姆啊在他的长期的职业生涯啊主要还是基于一个安全边际的考虑啊所以他选择了这种以资产价值测算为基础的一种套利的一个方法啊就说白了实在不行实在二级市场这个股价他调整不回来那我还可以搞一级的资本运作啊我强制我想办法啊我把这公司清算掉我把我这个资产变现然后实现我的这个收益啊

实在不行他还有这么一个保险但是格雷厄姆他的投资思想最重要的并不是说是以你算资产价值是多少然后去做套利的这么一个策略这只是一个策略这并不是他的思想他的一个思想最重要的点在于是价格与价值的区分

这个我这里面想讲就是在投资理论方面我们回顾下来看基本上能形成两条路线的这么一个争论多年以来基本上投资理论就是两派一种是认为你这个市场价格和你的真实的价值是一回事就现在价格是多少就说明了这个东西值多少钱就不存在错误不存在市场定价的不对的地方

你有某一个价格一定是有原因的那么这个最有代表性的就是有效市场假说那我可以把这个称为叫价格主义的这么一个路线然后还有另外一种就是像巴菲特格雷厄姆他们这一派就是认为真实的价值跟市场现在的价格是出现偏差的

有可能会出现特别大的偏差这个市场定价经常会出现很大的错误就是所谓市场先生就是错误定价的一个来源

我把这个称为本质主义把这个价值跟价格进行了一个二分法所以这一派人他是不去做价格方面的预测的他们做的分析都是在找已经发生的定价错误然后等着这个错误被纠正实现这么一个套利的获利

所以我经常说我觉得价值投资这个词翻译成价值投资其实是一个特别误导人的这么一个翻译方法我觉得应该翻译成套利

你可以翻译成价值套利或者说是市场定价套利之类的这样其实是更接近格雷厄姆他们的本意的我们能看到这两种区分价格主义跟本质主义一般来说学术界比较欢迎价格主义的思路对吧这种思路甚至还能得诺贝尔奖但是这么一个得了诺贝尔奖的这么一个投资理论

在巴菲特他们那边就是天天骂天天都说他们这是胡说八道然后我们看到真正赚钱的这些人基本上都是持有本质主义的思路的就是他认为价格跟价值是分开的从这种本质主义的思想出发你就能看出来就是格雷厄姆所用的这套价值资产价值测算做套利只是一个投资方法之一

你完全也可以用其他的方法去做投资比如像比特林奇他就区分了是吧六种投资方法六种股票然后这个资产富裕型只是他区分的六种股票投资的其中之一就是格雷厄姆的这个主流的操作案例在比特林奇那边他就是他分出来的六种方法之一然后巴菲特他其实自己也分过他说他有三种啊

投资的标的一个是一级市场收购另外一个是二级市场的股票还有第三种就是套利他所说的套利其实就是格雷厄姆当年用的基于资产价值进行测算的这种套利的交易策略所以我们能看出来格雷厄姆他真正重要的是他发明了一个价值跟价格相分离的这么一个思想

然后基于这个思想你是用资产价值去做分离的判断还是说用这个公司长期的盈利能力长期的成长性去做这么一个价值的测算都可以只要你能算出来这个价值有很高的可能跟现在的价格发生偏离了你就能有这个套利的机会

你如果对预测公司未来业绩特别有把握的话是吧那你完全也可以基于它未来的成长性去算它的内在价值然后去做它套利我们能看到比格雷厄姆晚入行十几年的主要的投资生涯在二战之后的菲利普费雪这位投资大师

他就是进入了这种成长股分析的投资的这么一个思维他是在 1957 年的时候出版了他的那本经典的名著就是怎样选择成长股但是菲利普费雪他的一个基本思路也仍然是价格与价值的这种区分这种本质主义的思路这一点上他跟格雷厄姆是一样的

所以我们能看到巴菲特经常强调说他是同时继承了格雷厄姆和废学就是因为格雷厄姆他最重要的是提出了这么一个本质主义的思想之后大家把这套本质主义思想是用在分析资产价值上还是用在分析成长股上面这个都可以都是他的一个为基础生发出来的这么一套交易的策略

或者说是一个套利的方法当然格雷厄姆的这种资产富裕性的交易方法我觉得也是有几个需要注意的地方第一个需要注意的地方就是这种套利空间它在二级市场上不会自动磨平的二级市场上的这种定价错误它有可能是会长期存在的

甚至他有可能往更错误的方向发展我们能看到的一些格雷厄姆他做过的失败的投资案例都是他认为比如说股价已经高估的非常多了然后他去做空当然他做空的这个场口肯定不会特别大他是比较保守的然后他去做空做空一段时间之后发现这个已经很高的股票又涨得更高了

那这个时候他就可能就不得不平仓了这个在他第一次创业的过程当中有提到过一个案例就是叫这个沙特克公司的这么一个做空的案例这笔他就失败了这就是说明你二级市场的这个我们也讲过是吧高点特别难预测很难预测

这是格雷厄姆的这种操作方法第一个要注意的点而第二个我觉得更需要注意的点就是这种资产富裕型的逃离交易实际上是基于当年的那种信息流通非常困难的那种环境才有可能出现的包括当年的信息披露制度很不规范而是基于这些

你现在市场上基本上这个策略已经没有任何空间了现在的信息流通太通畅了而且信息披露的制度也非常规范了大家没有这么多信息差了就算有信息差

基本上也不会是散户的通过努力能解决的信息差了所以我们看很多格雷厄姆当年的经验还有巴菲特说过的他的三种投资策略当中的套利交易这我们看到的话我们就要小心这可能都是将近 100 年前的有效的投资策略了在现在这个市场上可能未必有太强的借鉴意义了

关于投资案例这部分最后我们再讲一个他晚年最重要的一笔投资就是非常有名的这个盖克保险这个公司这个公司的全称叫政府雇员保险公司然后简称这个缩写读起来就叫 Gacko

这公司是成立于 1936 年,当时是一个 50 岁的会计,叫 Leo 古德温跟他老婆创建的,是一个夫妻店刚开始的时候规模非常小,这个公司他做的业务就跟他的名字一样他是专门针对政府雇员做保险,最开始就是推销汽车保险

为什么专门对政府雇员做这个保险呢就是他因为发现了政府雇员这个群体他实际上他出车祸的这个概率是比整个社会的这些人出车祸的平均概率要低的

这里面也许是有职业性格层面的原因对吧你作为公务员或者说什么老师这种行业的从业者也许是比较谨慎所以这个群体如果他们按照社会平均的车祸率去精算出来的保费其实是不合理的是有可以降低的空间的

那么他们这个创始人就是看到了这个细分领域的机会所以开始给政府雇员专门去推销更便宜的保险就他们推销的保险比正常保险要便宜个 30%到 40%然后根据他们的精算这样还是有利润空间的这个就是 Gaik 保险这个公司最开始的一个商业逻辑

然后到了 1948 年的时候呢啊这公司已经经营了十多年了啊规模也不算特别大但也有一定的成就了啊当时的一个大股东啊就这个盖克的一个大股东啊一个算是原始股的持股者想出售盖克的股票啊

为自己去筹资变现然后他就在华尔街上找买家最后是找到了格雷厄姆问格雷厄姆愿不愿意买这个股票然后跟格雷厄姆保证说我们按照你给出的低价标准卖给你这个股票没问题最后是跟格雷厄姆商定的价格是低于美股净资产的 10%这个价格

那么格雷厄姆这边呢,他自己其实是本身不太看好保险行业的,他以前讲课的时候就经常说保险公司是一个什么生意呢?他是一个对于所有人都有利益,除了股东以外,这么样的一门生意,他主要基于两点,一个是很多时候这个保险产品的精算可能会不够准确,

你不够准确的话那你最后可能会导致保费赔偿的太多了那这个公司就没那么多钱赔了

然后第二个就是保险公司很多时候是不怎么支付股利的这是保险公司的一个特点然后他自己以前也有过失败的保险公司的投资经验所以他整体上是不太喜欢保险这个行业的这个跟巴菲特后来的投资也是很不一样的巴菲特是比较注重保险公司投资的但是格雷厄姆最后还是认为盖克的这个商业模式

还有未来的前景是比较不错的同时很重要的一点是他认为这门生意还是有安全边际的就给他的这个价格因为他是低于净资产的这么一个价格卖给格雷厄姆的啊所以他当时想的是如果实在不行啊

我把这个盖克保险清算了我也能拿回这个本金因为像盖克保险这样的公司它大部分资产肯定不会是什么固定资产不会是存货那种变现比较困难的资产它

它肯定是变现相对比较容易的我相信这些格雷厄姆肯定都已经考虑到了所以他最后觉得就是我肯定能保证本金安全然后在有本金安全的前提上我还白嫖了一个万一这公司以后做好了做成了一个更大的一个获利所以最后他就重仓买入了盖可的一半的股权

成本是 72 万美元在 1948 年前后那个时候 72 万美元大概已经占格雷厄姆公司总资产的 25%了所以说这应该是格雷厄姆的在他整个投资生涯当中也是非常重大的一笔投资重仓的一笔投资了他大部分时候持股都是持几十只上百只股票的这一个股票就持有了 25%的仓位

当然我们也能看出来格雷厄姆他虽然大部分时候是分散仓位的但是他看到好机会的时候也绝对会重仓出手的也不会吝啬自己的这个仓位的所以其实格雷厄姆的仓位策略准确来说应该是一个比较灵活的就是可重仓可分散他买入这个盖克保险之后呢后来就推动盖克保险上市了成为一个上市公司了

然后到了 1951 年的时候巴菲特那个时候已经去哥伦比亚去读研究生了就在格雷厄姆那边当学生然后巴菲特把当时格雷厄姆第一大重仓的盖克保险作为了自己的一项研究作业就是他后来写了一个关于这个公司的分析报告这个分析报告我们在网上还能看到原文

在这个报告里面巴菲特就非常详细的披露了一系列盖克保险的基本面情况包括他的财务数据

还有估值的情况以至于我们现在是从巴菲特的这篇报告当中能看出来很多非常有用的数据我们现在总结一下从巴菲特报告里面看出来的一个几个重要的数据就是盖克保险它在 1949 年的时候每股盈利是 4.71 美元 1950 年的时候每股盈利是 3.92 美元是比上一年有一定的下降的

到 1951 年的时候利润比 50 年还要更低一些从这一点上我们能看出来虽然大家一直把盖克保险视为一个比较经典的成长股但实际上巴菲特当年买入的时候它的每股盈利是连续三年出现下降的这么一个情况

也就是一个成长股就我经常说的它的业绩是不平滑的它可能连续三年四年都处在一个业绩下降的通道然后第五年第六年然后一下又出现了一个大的上涨所以说投资成长股这种业绩的不平滑波动其实是很重要的一个要考虑的因素

然后 1951 年的时候也有可能是因为它这个利润已经连续两年三年出现下降了所以当时它的股价并不高它当时的股价按照 1950 年的利润的静态使用率算的话只有 8 倍但是即使是只有 8 倍的使用率按当时的市值计算也有 784 万美元了

然后格雷厄姆持股的那部分价值相当于是 392 万美元比他最早 1948 年买入的时候的那个本金已经是赚了就将近五倍了相当于三年多赚了五倍后来过了一年巴菲特是赚了 50%把这个股票卖出了

那么这个说明盖卡保险后来又涨了 50%那这么算的话格雷厄姆当时已经赚了有 7 倍的这么一个收益了这是我们现在能看到一个数据当然在之后的更详细的数据就不是很清楚了从这笔投资我们也能看出来

就格雷厄姆他最重要的投资思想就是找价格和价值的一个差异然后在有一个比较强的安全边际的情况下去买入如果安全边际足够强的话即使是格雷厄姆也会以一个非常重的仓位去买入的那么这个就是 Gag 保险这个他晚年最后一笔大手笔的投资案例的情况

好讲到这儿我们基本上就是把格雷厄姆的他的投资实操以及他的实操和他自己投资思想的这么一种关系总结下来了最后作为结束我想再讲一下格雷厄姆他自己个人性格层面的一些特点我这里面讲的他个人性格的特点我为了尽量保持一个客观你听

你评价一个性格怎么能保持客观呢那就是我尽量引用他自己写的原文就是好在他自己有这么一个回忆录然后这个回忆录呢是一种很精神分析式的回忆录所以里面他自己就有很多关于他自己性格的分析和评价那我这里面直接就引用他自己写的原文我觉得这样是最客观准确的首先呢就是格雷厄姆他对自己在性格方面的评价啊

他是这么写的当还是个男孩的时候他聪明可爱害羞喜欢幻想并且有一种病态般的敏感在人生很早的阶段他的内心就像一只海狸在自己周围筑起了一道防护墙然后格雷厄姆还写道他十分在意外人对他性格的批评这一事实产生了两个非常显著的个性特征

一是通过展现良好品行和做出令人愉悦的行为他极力避免了受到外人批评二是他基本上不愿意批评任何人表面上我是个很好相处很随和的人但骨子里厌恶各种形式的占有欲和控制欲此外我有时候会走神不太会在生活上小事上关心人并且还有某种英国式的含蓄

这一段是他在总结自己第一段失败的婚姻时候写的话就是他不太会在生活小事上关心人然后他经常讲的就是他第一任妻子

他们婚姻失败的一个很重要的原因是他第一任妻子控制欲比较强所以他这里面也写到了是说他自己骨子里是厌恶各种形式的占有欲和控制欲的但是他自己又是一个至少表面上要表现得很随和的一个人他不愿意跟人起冲突他是这么样一个人

而他在 63 岁的时候写过一大段的就是分析自己的性格的特征的文字这里面他就写到 63 岁的时候他重新审视了自己的性格发现他并不那么让人满意在他宽宏大量的姿态中隐藏着骄傲自私势力以及某种狡猾造作在他平静的外表下隐藏着某些

微精致的利己主义他的第三任妻子评价他很高尚但没有人情味这简直是一语中的他缺乏真正的同理心不能真心分享他人的喜悦和爱愁他热爱的东西要么是完全没有人情味的比如思想艺术创作要么就是那些有助于他自身成长和自我实现的东西这是他自己 63 岁的时候写下的文字

格雷厄姆他写道他自己是很高尚但没有人情味他认为这个评价对他来说是还挺准确的我们从他自己在对自己交友方面的评价当中也能看出来类似的一个状态就是他自己写道我天生适合做每个人的朋友但无法成为知心朋友或密友我之所以能得到每个人的喜爱原因很简单而且这也不是值得提倡的优点

我很少求人,但又不愿意拒绝别人对我的请求。正因为我的这种性格特点,和蔼可亲也好,优柔寡断也罢,我很容易结交朋友,而且友情都很长久。不管是在工作上产生过分歧的男性朋友,还是我曾经交往过的女性朋友,我们都能保持友谊。容易交朋友的另一面在于,我缺乏大多数人所说的深度关系。

而我喜欢把这种关系称为完全投入显然有些朋友会比其他朋友更亲密但自从上高中以来我就没有结交过一个真正的密友一个能让我毫无防备的分享我的想法的朋友

一个他的敌人就是我的敌人的朋友一个他的朋友也会成为我的半个朋友和半个对手的朋友在人际关系问题上我内心有种东西让我抗拒独占或垄断的观念这使得我既难交上糟糕的朋友也难交上知心的朋友格雷厄姆待人和善是发自内心的他向来如此这绝对是他的第二天性但他的第一天性是疏离他人而他人也难以接近格雷厄姆

这是格雷厄姆自己对自己在交友方面的评价我们能看出来格雷厄姆这种性格其实在我们的日常生活当中应该有的时候也能会遇到会有熟悉的这样的人的影子他对谁都很好

但是似乎跟谁都能成为朋友的同时没有特别深的那种关系就是雨露均沾似的这么一种人格雷厄姆他自己是一个非常有文艺情节的人他自己也说了他自己喜欢的东西要么就是那些什么思想艺术创作要么就是那些事业上的那些东西

他在这些艺术创作方面有过很多的尝试年轻的时候他就爱好诗歌文学我们之前也讲过他写过很多诗虽然这些诗写的不怎么样就是他 80 岁大寿的时候家庭聚会然后家庭聚会的成员就被分发了一本格雷厄姆自己的诗歌精选集然后他的孙子辈看完这些诗歌之后普遍评价都觉得很一般很一般

然后格雷厄姆他自己还写过话剧的剧本这个是在他事业已经比较有名之后写过话剧的剧本据他自己说一共是写了四个剧本最后是有一部剧在百老汇上演了但这个上演其实某种程度上不是因为他自己写的多好

就这部剧呢是格雷厄姆跟另外一个叫德尔夫的剧作家和谐的这个德尔夫本身就是一个很专业的剧作家而且他也是一个专业的演员是一个专业的舞蹈演员然后呢这个德尔夫呢他跳舞嘛他就怕自己这个假如说腿有什么毛病不能跳舞那就没有营生了嘛所以他很早的时候给自己买了一个残疾的保险就类似是把这个朗朗要给自己的手买个保险似的

那么这个德尔夫后来还真的就得了一个很严重的病然后导致就这个腿部无法行动了就瘸了那么这个之后他就能每月领一大笔保险金了就他不工作靠这保险金也足够过得不错了但是保险公司会监测他健康情况就是盯着他看他哪天假如说能恢复自己能力了能重新工作了就会把保险金给他停掉

所以德尔夫他当时有一个觉得不错的想法想写成剧本但是他如果自己署名出版剧本的话保险公司就知道他现在有自己赚钱的能力了那就会把他的保险金停掉这个时候他就去找格雷厄姆了跟格雷厄姆说咱俩和写这个剧本然后最后单独署你的名我负责把这部剧想办法给他让他在拜老会上演然后格雷厄姆就答应了

所以这个事呢怎么看都像是一个拉格雷厄姆过来骗保的一个事啊并不是说觉得格雷厄姆是吧当然肯定也是认可格雷厄姆的一些基本的这个写作的能力了啊否则也不会说过来和谐因为最后也确实是和谐的啊但实际上这部剧最后能上演并不是因为格雷厄姆他自己水平有多高啊最后最主要还是背后有这么一个呃骗保的事在这里面啊

而且这部剧上映之后其实也没多受欢迎据说是最后就各种送票也没什么人看这就是格雷厄姆的这么一个文艺情节就是在文艺上面他也是有心无力就是很爱好这些东西但自己其实没太多创作天赋就当了一个资深票友

所以我觉得格林姆的性格特点基本上是可以做一个这么样的总结就是一个有浓厚文艺情节的且有着知识分子跟学者思维天赋的一个老好人而这部分老好人呢我觉得更多的是一种他自我的防御机制

当然这里面也有一些社会历史结构层面对人的一些影响比如说他的英国人的底子他有一些这种英式教养的这么一个影响还有就是当年的时代背景就是美国还是一个非常传统家庭主义的所谓传统家庭主义就是大男子主义那套东西的思维会对他有一定的影响

所以我觉得这部分老好人呢更多的可能是他自己的一种防御机制他就觉得我这样表现是一个好人应该有的一个表现而非他自己生来就如此他生来如此的方面可能只是觉得自己应该成为一个表现出来比较好的

状态的人这是他生来的部分但是用什么方式来表现呢可能是受一些历史社会家庭层面的影响传导出来的当然这个只是我自己看完格雷厄姆写的这些书还有一些其他人对格雷厄姆的描述的文字最后得出来的一个感受吧也不一定是正确的而且这部分跟他的投资思想可能也没有什么特别大的关系但是

但是确实能说明他是一个有创造力天赋的这么一个人啊而且我觉得也很能解释说他为什么没有像巴菲特一样就一辈子都在做投资而到 60 多岁的时候呢就把这个投资的生意就关掉了啊然后就去过另外一种啊晚年的生活了啊就是他有这么一个退休的但是巴菲特是没有退休的啊

很显然巴菲特肯定会干到死那这个很重要的就是因为巴菲特的本质他可能是一个商人就是他赚钱是他的爱好但对格雷厄姆来说呢赚钱不是他的爱好就这些文艺思想这些东西可能才是他真正热爱的东西好那今天我们就先讲到这

添加微信外部性的全篇可以免费领取我的推荐资料书单一份同时这个微信号上也会发布我日常直播的通知大家有什么问题可以在直播的时候现场向我提问我会现场回答