We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!

Export Podcast Subscriptions

甘

甘怀真

我認為唐宋變革是一種陳舊的歷史觀,中國歷史並不會在唐宋之間發生斷裂式的改變。許多學者過度強調時代分歧,而追求時代分歧論其實沒有太大必要。唐宋變革的主要原因是租佃制的成立,而這與唐宋之際中國農民人身隸屬關係的減弱,以及人身自由的提升息息相關。

歷史學說並非全對全錯,我們需要更清晰地解釋歷史的複雜面和重點。每個時代都有光明與黑暗,我們既得到了一些東西,也相對失去了一些東西。研究歷史不能用現代法治的觀念,否則會產生偏差,我們不應將古代土地所有權完全與現代國家的法律掛鉤。要理解中國的土地所有權制度,必須了解皇帝制度的整體理論和歷史脈絡。古代國家沒有現代國家那樣的主權觀念。

土地所有權可分為國家支配天下的宣告(普天之下)和土地所有權的社會事實兩個層次。國家控制土地是為了控制『民』,而非擁有土地所有權。現代法律的所有權觀念與古代中國的『民分觀』不同,『民分觀』是一種關係理論,建立在儒教國家天地理論之上。古代觀念中,土地不是貨物,不屬於個人,人與土地的關係是利用而不是占有,這種關係來自於『名』,是儒教禮的一種觀念。

中國王權通過冊封的方式給予部族或團體『名』,使其土地成為王土。周禮將土地分為城、郊、野,並建立相應的制度。野人與王者之間存在『名』的關係,需要提供賦役。古代土地所有權的存在是事實,但表現方式與現代不同,它是一種『禮』,不是『法』,由社會規範決定,實際上是由社會強權者決定的。傳統中國國家不規定『禮』的內容,例如婚姻,國家登記婚姻是為了征稅。國家只在征收賦稅時才會處理土地所有權問題。田地是一種特殊的土地形態,是課稅的對象,而土地本身不是。

戰國國家體制宣告所有土地都屬於國家,國家不將土地所有權給予人民。戰國時期,國家通過軍隊的組織創造國營工廠,但無法擴大實施。商鞅變法的『開阡陌』,即後來的『均田制』,是一種國有土地制,國家授予特定人員土地的使用權(名)。史料不足以完全證明豪族佃農的性質,豪族佃農向豪族繳納部分收成,是因為利用了豪族的資本進行生產,本質上是還債。

西元前第一世紀後期的儒教運動,導致政體從戰國國家體制轉換到漢代的儒教國家體制,由『錢』到『民』。國家授予人民土地使用權(名),人民可以再授予他人,但最終仍與國家發生關係,尤其體現在服役上。豪族憑藉武力強占土地,並授予人民土地使用權(治民),將這些農民排除在國家的『民』之外。三到六世紀,被豪族『治民』的農民普遍存在。被『治民』的農民是否為佃農,取決於對佃農的定義,但『治民』是一種人身隸屬關係。

三到六世紀到唐代,賤民層廣泛存在。唐朝賤民被稱為『賤人』,他們沒有資產,沒有國家的身份。隋唐均田制中,布曲和奴婢不再是授田的對象,反映了社會經濟的變化。七世紀後期以來,人身隸屬關係解體。八世紀以後,商品與市場經濟發達,整體經濟發生巨大變化,由『民』到『錢』。新形態的佃農出現,地主與佃農間的關係不再是人身隸屬,而是田地的租賃關係。

唐中期以來,契約佃農大量出現,標誌著新時代的來臨。唐中期開始,農業生產成為商品經濟的一部分,農民將作物賣到市場換取貨幣。唐中期以後,唐朝政府開始控制市場,試圖從市場中獲得利益並控制人民的錢財。佃農不是課稅的對象,國家通過向資產所有人征稅來控制錢財。租佃制的出現是時代的轉變,但好壞難以評論。資本的來源有兩個:國內官僚資本和國外貿易而來的資本。下一集將以江賊作為主題,討論其出現帶來的歷史變化。歷史學不只是背誦,更要理解歷史的生動變化。

Deep Dive

Shownotes Transcript

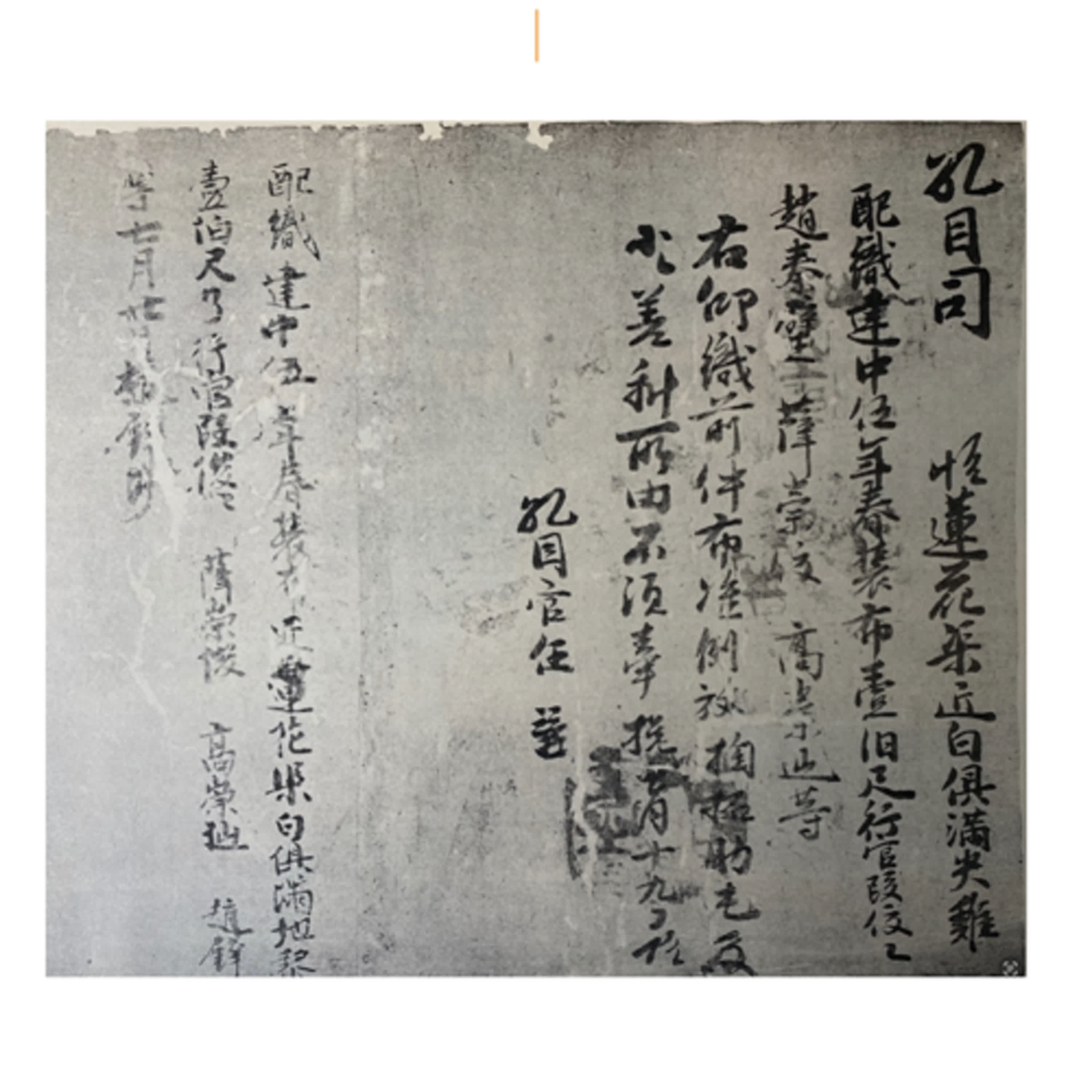

這一集的主題是「所謂「唐宋變革」與租佃制成立」。內容分作以下幾部分。一,唐宋變革是時代分期論,判定時代分期是沒有太大意義的。二,古代中國的土地所有權課題的討論。三,賤民層與賤民層的解放。四,商品經濟發達如何造成租佃制。五,新型態的租佃制的成立。 關鍵字:時代分期,人身隸屬,普天王土,置名,部曲,客女,奴婢,衣食費,受拼才會,江賊,貝多芬(背多分)。 封面圖片:孔目司帖。唐784年唐派駐新疆的地方政府所製作的商品稅清單。出自香川默識《西域考古圖譜》。 本節目的講者甘懷真,台灣大學歷史系教授/台灣大學中華文化講座教授。史學專業是中國政治制度史、東亞王權與國際關係等。 我們正處在一個鉅變的時代中,歷史正在以史無前例的速度向前推進,我們不可能停留在過去,甚至不可能駐足於現代。其中的一個原因是「中國再起」。於是十九世紀以來的這一波西方(歐美)霸權的全球代浪潮將消退,包括中國在內的非西方重新崛起,將改寫世界新秩序,改變我們的生活。我們必須重新認識中國,包括歷史中國,且刻不容緩。甘教授在台灣大學推動新中國學中的新中國史研究。這本有聲書是將他的教研成果與各位分享。相對於二十世紀的中國史研究,重新認識歷史中國的關鍵在於中國自古以來如何在一波波的全球化中。所以本節目的主題是「世界中的中國」。 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/clnx8p9vu012t01y11p36g5t5/comments) Powered by Firstory Hosting)