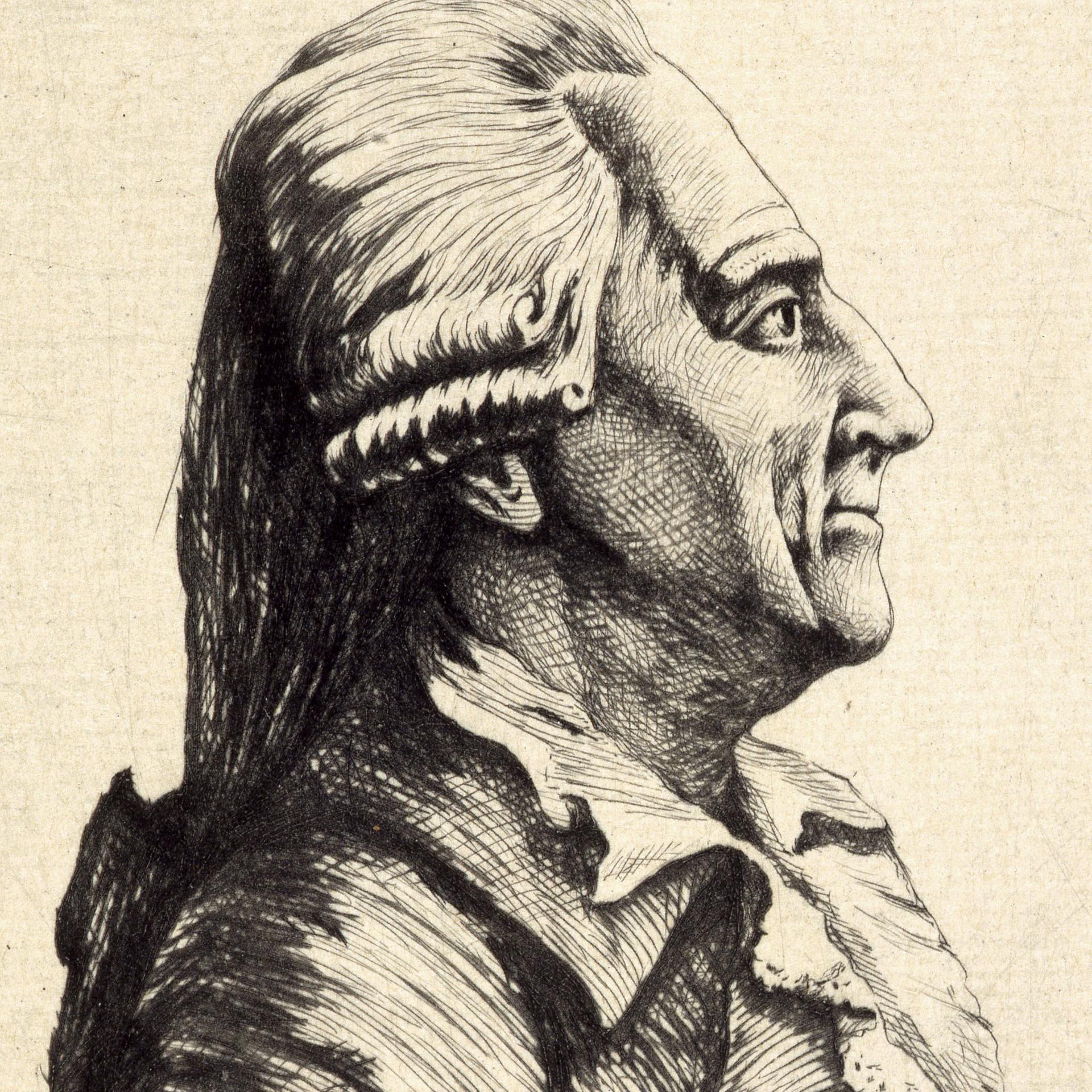

Giacomo Casanova - "Ich habe als Philosoph gelebt"

Lange Nacht

Deep Dive

- Casanova ist im Deutschen sprichwörtlich mit erotischem Abenteurertum verbunden.

- Er wird am 2. April in Venedig geboren.

- Casanova wird als Autor und Philosoph wiederentdeckt, der die Sinne ernst nahm und den Körper neu bewertete.

- Stefan Zweig beschreibt sein Leben als vollendetes Kunstwerk.

Shownotes Transcript

Der Name Casanova ist noch heute geeignet, Fantasien auszulösen. Mondmaßlich unterschiedliche bei Männern und Frauen. Die einen träumen von endlosen Nächten promiskuitiver Wolllust und davon unwiderstehlich zu sein. Die anderen von einem gut aussehenden, charmanten Verführer, Frauenversteher und Lustbereiter.

Vielleicht muss man natürlich dazusetzen, denn es ist nicht ausgemacht, dass jede Frau und jedermann sich solchen Assoziationen hingibt, wenn sie oder er den Namen hört. Aber auf jeden Fall ist Casanova im Deutschen sprichwörtlich mit erotischem Abenteurertum verbunden. Nachvollziehbarerweise, denn in seinen Memoiren schildert Casanova solche Abenteuer in großer Zahl.

Und weckt, wie genannt, Sehnsüchte damit. Dabei ist nicht die große Zahl der Erliebschaften das Entscheidende, so scheint mir, sondern die Unwiderstehlichkeit der Verführung und das Versprechen großer Lust. 300 Jahre ist es am 2. April her, dass Giacomo Casanova in Venedig geboren wurde. Natürlich in Venedig.

Und noch immer sind die Freuden der Sinne so gefesselt oder ihr Ausleben so kompliziert, dass die Ausstrahlung erotischer Freiheit bis zu uns über die Jahrhunderte anhält. Darin dürfte ein großes Verdienst des Autors Casanova liegen. Im Ernstnehmen der Sinne, in der Befreiung der Sinne, in der Neubewertung des Körpers.

Seien Sie gespannt, einer historischen Persönlichkeit großer Sinnlichkeit und Reflektiertheit zu begegnen, die sich virtuos hinter verschiedensten Masken zu verbergen und zugleich zu zeigen wusste. Seien Sie gespannt auf die Lange Nacht über Casanova von Agnese Grieco mit Frank Arnold als Sprecher des Casanovas. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht.

Sie erreichen mich wie immer unter langenacht.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Josephine Baker, die in den USA geboren, es in Frankreich zum glamourösen Showstar brachte, sich im französischen Widerstand während der Besatzungszeit engagierte und in den 60er Jahren an der Seite von Martin Luther King an dem March of Washington teilnahm und die Bürgerrechtsbewegung unterstützte.

Und übrigens auch sehr häufig in Deutschland war, vor wie nach dem Krieg. Ein Leben, in dem sich das Jahrhundert auf außergewöhnliche Weise spiegelt. Frankreich hat Josephine Bakers Wirken mit einer Ruhestätte im französischen Panthéon gewürdigt. Diese Ehre ist ihr als erster schwarzer Frau zuteil geworden. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören.

Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Ich erkläre meinem Leser von vornherein, dass ich bei allem, was ich Zeit meines Lebens an Gutem und Bösem getan habe, sicher bin, entweder verdienstvoll gehandelt oder gesündigt zu haben. Und dass ich mich deshalb für ein mit freiem Willen begabtes Wesen halten muss.

Mit diesen programmatischen Sätzen beginnt »L'histoire de ma vie« von Giacomo Casanova.

Die Geschichte meines Lebens hat die Figur Casanovas für die Nachwelt geschaffen und sofort verewigt. Casanovas Geburt verdanken wir also nicht seinem tatsächlichen Leben, sondern einem literarischen Werk. Ohne dieses Werk wäre er wahrscheinlich nur ein weiterer Name auf der Liste der kuriosen Abenteurer und Reisenden des 18. Jahrhunderts geblieben.

Das scharfe Auge eines aufmerksamen Historikers hätte zwar sicherlich den Wert seiner Schriften erkannt, die Literatur und Philosophie einschließen und deren Themen von europäischer Geschichte und Medizin bis zum Theater reichen. Ohne Zweifel ist sein Werk für Forscher und Spezialisten des 18. Jahrhunderts eine außergewöhnlich wertvolle Quelle.

Der Casanova, den jeder kennt, zusammen mit Marco Polo und Vivaldi, wahrscheinlich der bekannteste Venezianer der Welt, ist aber eine Schöpfung seiner selbst. Eine Casanova-Maske, die sich gewissermaßen verselbstständigt hat. Das Ergebnis? Im Falle Casanovas, und das heißt auch in der Rezeption der Figur, ist man von Anfang an mit einer tiefen und unentwirrbaren Vermischung von Realität und Fiktion verabschiedet.

Literatur und Geschichte, Klischee und Originalität, Mythos und Demaskierung konfrontiert. Gerade aus diesem Oszillieren zwischen gegensätzlichen Polen entsteht immer wieder eine vielleicht unerwartete, faszinierende Nähe zu dieser Figur. Trotz ihrer historischen Distanz, die teilweise schwer zu überbrücken bleibt.

Mit Blick auf die Histoire de Mavis schreibt Stefan Zweig, »Er erzählt sein Leben, aber freilich, welch ein Leben! Hier erscheint eben ein Leben selbst schon füllig und rund als vollendetes Kunstwerk, ohne ordnende Beihilfe des Künstlers und Erfinders. Was ein anderer erfinden muss, hat er atmend erfahren. Was ein anderer mit dem Geist, hat er mit seinem warmen, wollüstigen Leib gestaltet.«

Darum brauchen hier Feder und Fantasie die Wirklichkeit nicht zeichnerisch nachträglich auszuschmücken. Kein Dichter seiner Zeit hat dermaßen viel erfunden an Variationen und Situationen, wie sie Casanova erlebte. Und schon gar kein wirklicher Lebenslauf schwingt in so kühnen Kurven durch ein ganzes Jahrhundert hin. Ein Leben als Kunstwerk, verzaubernde Macht der erzählten Erinnerung.

Der Autor der L'Histoire de Mavi ist für die damalige Zeit ein alter Mann, über 70. Ein Venezianer, der aber in einem entlegenen Schloss in Böhmen wohnt. Damals hieß der Ort Dux, heute Duchov und liegt in Tschechien. Als Bibliothekar des Hausherrn Graf Waldstein, der in Dux eine prächtige Bibliothek besitzt, verdient Casanova seinen nicht gerade üppigen Lebensunterhalt.

Eigentlich keine angemessene Kulisse für den weltberühmten und berüchtigten Abenteurer und Verführer, den wir kennen, würde man sagen. Der einstige Salonlöwe führt nun ein monotones, glanzloses Leben in der Provinz. Unter Menschen, die fast alle Deutsch reden. Eine Sprache, die er kaum spricht und nicht besonders mag.

Auch sein Gönner, der Graf Waldstein, schenkt seinem Bibliothekar nicht immer die Achtung, die er sich wünscht. Casanova ist ein gichtkranker, bitterer Greis geworden. Er selbst würde dieser Beschreibung mit einem melancholisch-ironischen Lächeln zustimmen, der in Tagebüchern und Briefen immer wieder über die Kälte, die Feuchtigkeit, die Einsamkeit und die unverschämte Grobheit der Bediensteten im Schloss klagt.

Eins sollte man aber nicht vergessen. Auch dieses Bild der Dämmerung des venezianischen Verführers im kalten Böhmen ist eine von den vielen Masken Casanovas. Das gehört zu seinem Mythos. Diese zwielichtige Dämmerung entspricht den Tatsachen, ist aber auch, wie letztlich sein Weltruhm als Casanova überhaupt, eine wohlkonstruierte Narration, wenn nicht gar ein Klischee, das traurige Ende eines Libertas.

Man soll nicht glauben, dass er in diesem Hafen der Ruhe, den ihm die Wohltätigkeit des Grafen von Waldstein geöffnet hatte, um ihn vor den Stürmen zu schützen, nicht nach ihnen suchte. Es gibt keinen Tag, an dem er nicht wegen seines Kaffees, seiner Milch oder seiner Macaroni, die er verlangte, einen Streit in seinem Haus hatte.

Der Koch hatte ihm die Polenta vorenthalten, der Stallmeister hatte ihm einen falschen Kutscher gegeben, um zu mir zu kommen, Hunde hatten in der Nacht gebellt, mehr Gäste als Waldstein erwartet hatte, waren der Grund dafür, dass er an einem kleinen Tisch gesessen hatte. Ein Jagdhorn hatte seine Ohren mit ein paar schrillen oder falschen Tönen gereizt, der Pfarrer hat ihn gelangweilt, als er sich anmaßte, ihn bekehren zu wollen, und der Graf hatte ihn nicht als erster begrüßt.

Die Suppe war ihm aus Bosheit zu heiß serviert worden. Ein Diener hatte ihn mit den Getränken warten lassen. Er war einem Besucher von Bedeutung nicht vorgestellt worden. Der Graf hatte ohne sein Wissen ein Buch geweiht. Ein Stahlbursche hatte im Vorbeigehen vor ihm nicht den Hut gezogen. Er sprach Deutsch, man hatte nicht verstanden. Er wurde wütend, es wurde gelacht.

Er gestikulierte und deklamierte seine italienischen Verse. Es wurde gelacht. Er machte beim Eintreten einen Knicks, wie Marcel, der berühmte Tanzmeister, es ihm vor 60 Jahren beigebracht hatte. Es wurde gelacht. Er machte auf jedem Balle Pagrav bei seinem Menuet. Es wurde gelacht. Er trug seinen Federschmuck, seine goldene Seidenweste, seine schwarze Samtjacke und seine Strumpfbänder mit Strassschnallen über den Seidenstrümpfen. Es wurde gelacht.

»Cospetto«, sagte er, »ihr seid alle Jakobiner. Ihr zeigt dem Grafen keinen Respekt, mir auch nicht, weil er euch nicht bestraft.« »Monsieur«, sagte er, »ich habe dem großen General von Polen den Bauch durchbohrt. Ich bin kein Edelmann, aber ich habe mich zum Edelmann gemacht.« Der Graf lachte eine weitere Beschwerde. Wer hier spricht, ist der Comte de Lignes.

Hochadliger Diplomat, Feldmarschall, Schriftsteller und Essayist. Eine der schillerndsten Gestalten des Ancien Regime und der wohl eleganteste Lebemann seiner Zeit. Er kannte den zehn Jahre älteren Casanova gut und war ihm im Grunde wohlgesonnen. Ausgerechnet Deligne verdankte Casanova indirekt seiner Anstellung in Dux.

1784 hatte Casanova den Grafen Waldstein, einen Neffen du Lignes, in Wien im Haus des venezianischen Gesandten Foscarini kennengelernt. »Des unsteten Wanderlebens durch Europa müde, entschloss ich mich, von der venezianischen Staatsinquisition meine Begnadigung zu erwirken. Zu diesem Zweck ließ ich mich in Triest nieder, wo ich sie nach zwei Jahren erlangte. Das war im September 1774.«

Meine Rückkehr nach Venedig, nach meiner Abwesenheit von 19 Jahren, war der schönste Augenblick meines Lebens. 1782 überwarf ich mich jedoch mit dem ganzen Adel. Zu Beginn des Jahres 1783 verließ ich aus freien Stücken meine undankbare Heimat wieder und begab mich nach Wien. Ich trat in die Dienste des venezianischen Gesandten Foscarini, um seine Korrespondenz zu führen.

Die Zarin, Katharina von Russland, hatte ihm in St. Petersburg zwar Audienz gewährt, aber keine konkrete Hoffnung auf eine Anstellung am Hof oder eine Aufnahme in die russische Akademie gemacht.

Friedrich der Große hatte ihm dagegen die Stelle eines Erziehers an der Kadettenschule angeboten, aber Casanova fand das unter seiner Würde. Auf halbem Wege begegnete ich jedoch dem Grafen Waldsteinen Tiplitz. Er brachte mich nach Dux, wo ich noch immer bin und voraussichtlich auch sterben werde. Der Exilant Casanova, letzte Station Dux.

In den Salons der Aristokratie und an den Höfen der europäischen Adligen, Fürsten, Kaiser und Kaiserinnen, hatten sich die Wege Casanovas und die von Deligne, der aus den österreichischen Niederlanden kam, also ein Belgier war, in der Vergangenheit immer wieder gekreuzt. Deligne, der Rosenrote Prinz genannt, war ein begabter und vom Glück verwöhnter Spross der besten Aristokratie Europas.

Casanova hingegen war der Aventuriero, möglicherweise das uneheliche Kind eines venezianischen Patricias. Ob das stimmt oder nur eine von Casanova selbst verbreitete Legende ist, konnten die Historiker bis heute nicht klären. Seine Mutter, Sanetta, war jedenfalls keine adelige Dame, sondern eine in Europa zweifellos erfolgreiche Schauspielerin, die aber Deligne als mauvaise, also schlecht einschätzt.

die dem damaligen Klischee entsprechend als freizügig galt und es wohl auch war. Sie starb in Dresden. Casanova ist ein Selfmade-Man, wie der große Gatsby, nur ohne dessen Reichtum. Also ein Außenseiter? Auf jeden Fall einer, der es versteht, die Aristokraten, die Reichen und Mächtigen zu unterhalten, zu amüsieren, manchmal auch zu beeindrucken oder zu düpieren.

und sie dabei mit scharfem Blick zu beobachten. Dank seiner breit gefächerten Talente, seiner Natur, aber auch seiner Erziehung kann er in der Welt der Mächtigen verkehren, wirklich dazugehören aber nicht. Als Kosmopolit ähnelt er sowohl einem Weltbürger als auch einem Heimatlosen, dessen dauerhafte Rückkehr nach Venedig am Ende ein Traum bleibt.

Auf jeden Fall ist er ein unermüdlich Reisender, in einer Zeit, in der Reisen alles andere als ein leichtes Unterfangen war. Dem kräftigen, hochgewachsenen Venezianer schienen Strapazen wenig auszumachen. Von Venedig nach Konstantinopel, dann durch ganz Italien, Spanien, Frankreich, England, Belgien, Deutschland, Polen, Russland. Casanova durchquerte mehrere Male Europa.

Es wird einem schwindelig, wenn man versucht, seinen Wegen auf einer Karte zu folgen. Tatsächlich lebt er aber immer wie auf einer Bühne und spielte die verschiedensten Rollen. Den galanten Abenteurer, der Duelle aus Focht, den Spieler, der fabelhafte Gewinne, aber auch eben solche Verluste zu verzeichnen hatte, den geheimnisumwitterten Okkultisten und den auf diversen Gebieten beschlagenen Gelehrten.

Wiederholt war er auch eingekerkert und es gelangen ihm spektakuläre Ausbrüche. Nicht zuletzt war er ein ebenso geistreicher wie unterhaltsamer Gesprächspartner und führte Konversationen auf Augenhöhe mit namhaften Wissenschaftlern, hohen Offizieren, Ministern, Prelaten, Gesandten, aber auch mit dreisten stattbekannten Ganovenkünstlern, Dichtern und gekrönten Häuptern.

Meine Memoiren zu schreiben war das einzige Mittel, das mir einfiel, um nicht verrückt zu werden oder vor Kummer zu sterben, wegen des Leids, das mir die Schurken im Schloss von Dux bereitet hatten. Ich schreibe 13 Stunden am Tag und sie vergehen wie 13 Minuten. Ein Zitat aus den Tagebüchern Casanovas, das den Vorhang für die Handlung auf der Bühne von Schloss Dux öffnet.

Vor allem zwischen ihm und einem gewissen Georg Feldkirchner, dem Haushofmeister im Schloss, herrschte ein häuslicher und sicher kein vornehmer Krieg. Ihn buchstäblich zu quälen, daraus macht dieser Feldkirchner sich einen Spaß. Für dieses Faktotum ist Casanova nichts weiter als ein lächerlich affiger Alter, ein eingebildeter und launischer Schmarotzer.

Die Rache des Venezianers, sprichwörtlich eine kalt servierte Speise, wird später kommen. Nur Casanovas Aufzeichnungen ist es zu verdanken, dass wir den Namen Feldkirchner überhaupt kennen.

dass seine historisch belegte Existenz sowohl bei den Kasanovisten, das sind die nicht wenigen Historiker, Akademiker, Essayisten, Mitglieder und Forscher der Société Kasanoviène, als auch bei Literaturkritikern und Schriftstellern wie der russischen Dichterin Marina Svetaeva, die den Tagen Kasanovas in Dux ihr träumerisches Drama »Phoenix« widmete, worin eine ihm nachempfundene Figur auftritt, auf Interesse stieß,

hätte selbst Feldkirchners Fantasie sich wohl nicht ausgemalt. 7. Juni 1822. Eine andere Selbstbiografie erregt hier viel Interesse. Es sind die Memoiren von Jakob Casanova de Saint-Galt. Meiner Geliebten möchte ich sie nicht empfehlen, aber allen meinen Freunden.

»Italienische Sinnlichkeit haucht uns aus diesem Buche schwül entgegen. Der Held desselben ist ein lebenslustiger, kräftiger Venezianer, der mit allen Hunden gehetzt wird, alle Länder durchschwärmt, mit den ausgezeichneten Männern in nahe Berührung kommt und in noch weit nähere Berührung mit den Frauen. Es ist keine Zeile in diesem Buche, die mit meinen Gefühlen übereinstimmte, aber auch keine Zeile, die ich nicht mit Vergnügen gelesen hätte.«

Das schreibt Heinrich Heine.

Wahrscheinlich sollten Frauen im Gegenteil genau die Bücher lesen, die Männer für sich behalten wollen. Aber dazu später mehr. Zurück zu Schloss Dux. Casanova wird tatsächlich die letzten 13 Jahre seines Lebens in Böhmen verbringen und dort auch sterben. Seine Grabstätte ist an diesem Ort aber schon lange nicht mehr zu finden. Seine Schreibstube in Dux, wie die eines jeden Schriftstellers, sollte einiges über ihn verraten, aber nicht.

Nein, der reisende Casanova ist nicht in Dux geblieben. Auch wenn Duchov heute unter anderem mit einem Casanova-Rundgang durch das schöne Barockschloss wirbt und in einem sogenannten Geheimzimmer ein lebloses Dubel des Verführers am Tisch sitzt und sich tapfer den neugierigen Touristen stellt, als lebensgroße Puppe in einem schwarzen Samtrock mit Goldborten.

Auch diese ärmliche Inszenierung, die reichlich Stoff zum Nachdenken über Sein und Schein bietet, passt irgendwie zu dieser Figur. Aus Casanovas Alltagsleben in Dux hätte Molière, er als Casanovas Landsmann Goldoni, ohne Mühe eine schwarze Komödie verfertigen können. In der Histoire de Mavi findet sich über die Jahre in Dux allerdings kein Wort.

Alle Aufzeichnungen über diese letzten Lebensjahre Casanovas in Böhmen finden sich nur in seiner Korrespondenz, in privaten Aufzeichnungen wie in seinen Tagebüchern oder in Berichten anderer Personen. Den Nachfahren wird der Autor der Histoire de ma vie den echten Casanova zeigen und nicht seine Auslöschung. Vielleicht sollte man dieses Schweigen auch als delikate Höflichkeit den Lesern gegenüber deuten.

Casanovas Memoiren enden mit dem Jahr 1774, vor seiner letzten Rückkehr nach Venedig. Aber was für ein Schmerz, sich zu erinnern. Ich amüsiere mich, weil ich nichts erfinde. Was mich bedrückt, ist die Verpflichtung, die Namen zu verschleiern, da ich die Angelegenheiten anderer Leute nicht preisgeben kann. Musik

Aber ist das, was Casanova erzählt, glaubwürdig? Und diese Frage gilt auch für andere seiner Bücher. Ja, im Wesentlichen. So lautet das Urteil der Historikerinnen und Historiker, die in jahrelanger akribischer Forschungsarbeit alles überprüft und sich vor allem auf die mehr oder weniger erfolgreiche Suche nach der wahren Identität vieler geliebter Casanovas begeben haben. Musik

Ob der Koch auf Schloss Dux für den Gourmet Casanova nur ein in seiner Kunst ungeschulter Barbar war oder ein Schurke wie Feldkirchner, lässt sich nicht mehr im Detail rekonstruieren. Sicher ist hingegen, dass Casanovas Rezept für Macaroni, wie wir in seiner Estoire de ma vie nachlesen können, alles andere als einfach zuzubereiten ist.

Und auch bei seiner legendären Flucht aus den Bleikammern von Venedig spielte das Gericht eine nicht unwesentliche Rolle. Denn in einem großen Teller Macaroni, den Casanova im Gefängnis erhielt, war ein Werkzeug versteckt, ohne dass ihm der Ausbruch nicht gelungen wäre. Ein bekannter italienischer Koch hat übrigens vor einigen Jahren versucht, dieses Gericht zu realisieren und es stolz auf die Speisekarte seines Restaurants gesetzt.

Casanova war ein Gourmet, der immer und überall viel Geld für Essen und Wein ausgab. In einem Brief berichtet er gut gelaunt von der Möglichkeit, in der Umgebung des Schlosses ausgezeichnete Fasane zu einem sehr günstigen Preis zu bekommen. Was seine Art, sich zu kleiden und seine altmodischen, raffinierten Manieren betrifft, so spricht Casanova darüber eher ironisch, aber auch selbstbewusst.

Er war auch ein ausgezeichneter Tänzer, schreibt die Historikerin Marie-Françoise Lunard. Casanova liebt den Tanz und nimmt Stunden bei dem berühmten Meister Marcel, der ihm sogar den liebenswürdigen Sieger beibringt, einen Tanz aus der Zeit der Regentschaft. Mit diesem Tanz wird er eines Tages in Mietau eine eher alte als junge Frau in Entzücken versetzen.

Doch er tanzt auch die La Folana, einen venezianischen Tanz, den wildesten, den es in Europa gibt. Und in Madrid wird er den Fandango lernen, der ihn begeistert. Lächerlichkeit ist kein absoluter Wert. Sie hängt im Endeffekt vom Auge des Betrachters ab und vom Wandel der Epochen. Prunkvolle Kleider entsprechen nicht mehr meiner Lage, schreibt Casanova in Dux. Leider.

Trotzdem, die Fähigkeit, sich selbst zu widersprechen, ist nicht zuletzt die Tugend der Klugen und eine Eigenschaft von Casanovas Charakter, wenn es denn sein muss. Für seine immer auch komödiantische Lust, die anderen von oben herab zu belehren, wenn nicht sogar zu beschämen, ohne an die möglichen Konsequenzen seines Verhaltens zu denken, finden wir auch in seiner Histoire de Mavis nicht wenige Beispiele.

An Casanovas Gestalt haftet der unauslöschliche und penetrante Geruch der Theatralität. Ein bisschen Harlequin unter dem gepuderten Gesicht. Oder Pinocchio, Collodis Marionette, Inbegriff spielerisch-metaphysischer Italianita. Wie Federico Fellini meinte. »Du wirst lachen, wenn du liest, wie ich mir oft kein Gewissen daraus gemacht habe, Windbeutel, Spitzbuben und Dummköpfe hinters Licht zu führen, wenn es in meinem Interesse nötig war.«

Ich beglückwünsche mich noch heute, wenn ich daran denke, wie sie mir ins Garn gegangen sind. Denn sie sind so unverschämt und anmaßend, dass sie sogar dem Geist die Stirn bieten. Wenn man einen solchen Dummkopf betrügt, rächt man den Geist. Der Sieg lohnt die Mühe, denn der andere trägt einen Harnisch und man weiß nicht, wo man ihn packen kann. Kurz, einen Dummkopf zu übertölpeln ist eine Tat, die eines Mannes von Geist würdig ist.

Man kann Casanovas Auftritte in Dux als inszenierte Provokation deuten. Als Widerstand gegen die plumpe Banalität, die aus seiner Sicht kleinkarierten Gesellschaft, unter der er im Schloss zu leiden hat. Wie dem auch sei, der Graf de Ligne hat recht. Casanova oder Chevalier de Saint-Gald, wie er sich selbst geadelt hat, Papst Clemens XII. hatte ihn übrigens zum Ritter vom goldenen Sporn ernannt,

trägt in Dux zu bestimmten Anlässen immer noch altmodische, pastellfarbene Atlasröcke und ein Wams. Überbleibsel seiner einst prächtigen Garderobe, damals das Handwerkszeug des feinen Abenteurers.

Casanova ist immer ein eitler Mann gewesen. Empfänglich für Pariser Mode, venezianische Stoffe, Seidenstrümpfe, bestickte Leinenhemden aus Flandern, Parfums, Ringe, Körperöle, Pomaden, Schmuck, Perücken. Für die liebevolle Pflege durch geschickte Friseure gab er im Laufe seines Lebens das aus, was wir wohl ein kleines Vermögen nennen würden. Aber er hat seine reiche Garderobe auch wieder eingebüßt.

Während Casanova längst in Dux weilt, warten einige seiner Besitztümer und wertvollsten Kleidungsstücke seit geraumer Zeit in einem Pfandhaus im Ghetto von Venedig auf einen Käufer. Oder wurden bereits verkauft, sicherlich unter Wert. Zum Beispiel sein Klappgewehr, ein Prachtstück. Den Erlös, das muss auch gesagt werden, hat nicht Casanova kassiert, sondern eine arme, bedürftige venezianische Freundin von ihm.

Ein einfaches Mädchen aus dem Volk, wie man damals sagte, das nicht mal auf ein klitzekleines Vermögen zurückgreifen konnte und kaum Arbeit fand. Ihr Name ist Francesca Buschini. Sie passt nicht so recht in das Profil der üblichen Eroberungen Casanovas. Von ihr wird später noch die Rede sein. Wenn ich sie schreibe, fühle ich mich wie ein junger Schuljunge.

Ich breche oft in Gelächter aus, weshalb man mich für verrückt hält. Denn Idioten glauben nicht, dass man allein lachen kann. Als Giacomo Casanova in Depressionen verfiel, soll ihm ein kluger Arzt geraten haben, Erinnerungen zu schreiben. Eine Art Therapie und eine erfolgreiche. Er blüht wieder auf.

In der Vorrede seiner Histoire de Mavie ist sein Ton ein ganz anderer als in den Tagebuchaufzeichnungen. Heute, im Jahre 1797, im Alter von 72 Jahren, da ich sagen kann, Wixi, ich habe gelebt, obwohl ich noch atme, wüsste ich mir keinen angenehmeren Zeitvertreib, als mich mit meinen eigenen Erlebnissen zu unterhalten. Und der freundlichen Gesellschaft, die mir zuhört,

die mir früher stets Beweise ihrer Gewogenheit geschenkt hat und in der ich immer zu Hause war, einen würdigen Stoff zum Lachen zu geben. Zufall oder sinnstiftende Koinzidenz? 1797 fiel Venedig in die Hände der Franzosen. Am 14. Mai wurde Casanovas Heimat von Napoleon besetzt, nachdem der Senat der Stadt die Aufforderung, ein Bündnis mit ihm zu schließen, abgelehnt hatte.

Er verkündete, der Attila für Venedig zu sein. Eine Vielzahl von Kunstwerken aus Sammlungen und Galerien lässt er nach Paris abtransportieren. Teil der kostbaren Beute sind auch die Wahrzeichen der Republik. Sowohl die Löwen als auch die vier goldenen Pferde von San Marco, die dann das Triumphtor der Thülerin zieren. Bis zu ihrer Rückgabe im Jahr 1815 nach dem Wiener Kongress.

Der letzte Doge von Venedig, Ludovico Manin, dankt nach der Besetzung durch die Franzosen ab. Casanovas Ära geht zu Ende. Da ich mich jederzeit als die Hauptursache aller Widerwärtigkeiten, die mir zustießen, erkannte,

habe ich mich stets mit Freude in der Lage gesehen, mein eigener Schüler zu sein und pflichtschuldig meinen Lehrer geliebt. Giacomo Casanova nennt seinen umfangreichen, launischen Text nicht bescheiden Memoiren, sondern wählt dafür den Titel Geschichte meines Lebens. Als feinsinniger Literat und Kenner klassischer Texte ist er in der Lage, das Gewicht des Wortes Geschichte in die Waagschale zu werfen. Und wer schreibt die Geschichte?

Die Mächtigen? Die Sieger? Ein antiker Autor belehrt mich in schulmeisterlichem Ton. Wenn du nichts vollbracht hast, was das Aufschreiben lohnt, so schreibe wenigstens etwas, das wert ist, gelesen zu werden. Diese Vorschrift ist so schön wie ein in England geschliffener Diamant reinsten Wassers. Aber sie betrifft mich nicht, weil ich weder die Geschichte eines berühmten Mannes noch einen Roman schreibe. Ob wert oder unwert,

Mein Leben ist mein Stoff und mein Stoff ist mein Leben. Kein berühmter Mensch oder besser gesagt noch kein berühmter Mensch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Er wird relativ bald ein breites Publikum finden, aber nicht ohne Umwege. Die Veröffentlichung seines autobiografischen Hauptwerks ist eine spannende verlegerische Geschichte, die Wahrnehmung und Rezeption der Casanova-Figur entscheidend prägte.

Der letzte Akt dieses Abenteuers hat sich erst vor gar nicht so langer Zeit ereignet. Die erste vollständige deutsche Edition der Histoire de Mavis ist erst im Jahr 1962 erschienen. Die Brockhaus-Plant-Edition in zwölf Bänden. Es geht aber noch weiter.

Am 18. Februar 2010 haben der französische Minister für Kultur und Kommunikation, Frédéric Mitterrand, Neffe von François Mitterrand und Vertreter der Familie Brockhaus, der deutschen Eigentümer, dem Verkauf eines außergewöhnlichen Kontingents von Originaldokumenten von Giacomo Casanova an die Bibliothek Nationale de France zugestimmt. Unter anderem »L'Histoire de ma vie«.

Ein Denkmal für die französische Sprache. So wird die Akquisition des Manuskripts in einer Pressemitteilung präsentiert. Die erforderlichen Mittel, rund 7 Millionen Euro, wurden von einem Mäzen gestiftet, der seinen Namen nicht preisgeben wollte, bemerkt Alessandro Marzumanio, Autor der auf Italienisch geschriebenen jüngsten Casanova-Biografie.

Die Summe ging an die Erben von Friedrich Arnold Brockhaus, dem renommierten Leipziger Verleger, der das Manuskript 1821 erworben hatte. Bekommen hatte er das Original über Umwege von Carlo Angiolini, Casanovas Schwiegereinkel, der am 4. Juni 1798 in Dux am Sterbebett, eigentlich am Sterbestuhl des Venezianers saß.

Mit seiner Beute machte der Schwiegerenkel anscheinend kein so gutes Geschäft. Camillo Marcolini, Freund und Minister des Kurfürsten von Sachsen, hatte ihm umgehend 2500 Thaler für das Manuskript geboten. Das war ihm zu wenig, aber 20 Jahre später wird Marcolini es für nur 200 Thaler verkaufen. Eine lächerliche Summe.

23 Jahre nach Casanovas Tod kauft also Brockhaus das Manuskript eines unbekannten Senior Casanova. Stefan Zweig berichtet von der damaligen Transaktion in seinem Essay »Drei Dichter ihres Lebens« aus dem Jahr 1925, in dem er über Casanova, Stendal und Tolstoi schreibt. »Der Buchhändler lässt sich jedenfalls die Folianten kommen«,

Sie werden von Fachleuten durchgelesen. Man kann sich denken, wie sie begeistert sind. Daraufhin wird das Manuskript sofort erworben, übersetzt, wahrscheinlich gröblich entstellt, mit Feigenblättern überklebt und für den Gebrauch adjustiert. Beim vierten Bändchen skandaliert der Erfolg schon dermaßen laut,

dass ein findiger Pariser Pirat das deutsch übersetzte französische Werk abermals ins französische Rück übersetzt, also doppelt verballhornet. Nun wird Brockhaus seinerseits ehrgeizig, schießt der französischen Übersetzung eine eigene französische Rückübersetzung in den Rücken, kurz Giacomo, der Verjüngte, lebt wieder so lebendig, als nur je in allen seinen Ländern und Städten nur sein Manuskript wird feierlich begraben im Eisenschrank der Herrn Brockhaus.

Und Gott und Brockhaus wissen vielleicht allein, auf welchen Schleichwegen und Diebswegen sich die Bände in den 23 Jahren umgetrieben, wie viel davon verloren, verstümmelt, kastriert, gefälscht, verändert wurde. Als rechtes Casanova-Erbe riecht die ganze Affäre penetrierend nach Geheimnis, Abenteuer, Unredlichkeit und Schiebung. Aber welch erfreuliches Wunder schon dies war.

dass wir diesen frechsten und vollblütigsten Abenteuerroman aller Zeiten überhaupt besitzen. Bemerkenswert. Am 23. Januar 1791 schreibt Max Lamberg, eigentlich Maximilian Josef von Lamberg, Oberhofmarschall, Geheimrat und Konferenzminister beim Bischof von Augsburg, sowie Schriftsteller in einem seiner Briefe an Casanova aus Brünn,

Rückblickend mit einer gewissen Vorahnung. »Weiser Mann, es gibt in Wahrheit keine andere Rettung für die Autoren, als ihre Manuskripte auf eigene Kosten drucken zu lassen. Und selbst dann müsste man sich noch entschließen, in der Druckerei zu schlafen. Geben Sie Ihr Vorwort heraus, laden Sie die Leser ein, auf Ihr Memoir zu subskribieren oder besser noch,

Überlegen Sie, ob Ihnen nicht irgendein Fürst einfällt, der die Literatur liebt, Ihr Manuskript kauft und es selbst veröffentlicht. Ihr Vorwort ist »Tocolon«, der Gipfelpunkt aller bisherigen Vorworte. Nur bei Montaigne habe ich hervorragendere, lebhaftere, kräftigere und weniger bekannte Einfälle gelesen. Was für Bilder! Alle groß, ohne übertrieben zu sein.

Sie werden also die Geschichte Ihrer Opfer schreiben. Ja, Ihrer Opfer. Ich habe nirgends den Plan einer Lebensbeschreibung gefunden, außer beim jüngeren Plinius. Lesen Sie ihn selbst. Im Leben handelt es sich immer nur um Opfer.

»Opfern Sie mir Ihre Freiheit«, sagt der Hof. »Opfern Sie mir Ihre Gesundheit«, sagen die Vergnügungen. »Opfern Sie mir diese Vergnügungen«, sagt die Gesundheit. »Ihre Ehre«, sagt das Glück. »Ihr Glück«, sagt die Ehre. »Und bringen Sie mir alle diese Opfer zusammen«, sagt die Religion. Das große Lob des Autors Max Lamberg unterstreicht den Kontrast zwischen dem literarischen Wert des Werkes und seiner lieblosen Editionsgeschichte.

Die Gründe der Familie Brockhaus, Casanovas Text jahrelang nicht immer ordentlich nach respektvollen philologischen Prinzipien zu veröffentlichen, haben die Casanovisten im Laufe der Jahre immer wieder untersucht, sowie die Konsequenzen dieser Schlamperei für den schlechten Ruf des Autors. Casanova der Lüstling? Der Pornograf? Einige der entstellten Texte, die unter seinem Namen veröffentlicht wurden, könnten dieses Urteil nahelegen.

Casanova wurde zu einem Label. Kaufmännische Überlegungen, moralische Bedenken, Prüderie, öffentliche Zensur und Selbstzensur, sogar angedrohte polizeiliche Maßnahmen, eine Kette von ungünstigen Kombinationen. Aus der Ferne könnte man die Sache auch als Rache der Nachwelt an der Freizügigkeit der Vergangenheit sehen. Für Moralisten und schöne Seelen war und ist Casanova noch immer ein Provokateur.

Sowohl von romantischer Liebe oder der Liebe als Gefühlszustand der Seele überhaupt, als auch von einer bürgerlichen Verteidigung, wenn nicht gar Verherrlichung von Monogamie und Familienethos, als Grundlage der politisch-gesellschaftlichen Ordnung, findet man in Casanovas Werk keine Spur.

Die Bibliothek Nationale de France hat das Manuskript der Histoire de Mavis vor einigen Jahren digitalisiert, sodass das Original nun online verfügbar ist. Damit ist es nun in einer Weise veröffentlicht, die Casanova wohl gefallen hätte, um sein ideales Publikum unmittelbar zu erreichen. Die gesamte Menschheit zum Ziele der Aufklärung und des allgemeinen Vergnügens. Musik

Musik

Casanova schreibt auf Französisch. Denn Französisch war im Europa des 18. Jahrhunderts das Idiom des Geistes und der Philosophie überhaupt. Die Sprache der Gebildeten und des Adels, der brillanten Cousins und der feinsinnigen Damen, der Salons in ganz Europa, also die Sprache der Sphäre, der sich Casanova zugehörig fühlte.

Auch wenn die gepuderte Wirklichkeit, das ASEAN-Regime, nach der französischen Revolution bereits im Begriff war, sich zunehmend in das Gespenst einer vorher nie dagewesenen und später nie wieder erreichten glücklichen Zeit zu verwandeln, gemäß des berühmten Ausspruchs Talleyrands, wer das ASEAN-Regime nicht gekannt hat, wird nie wissen, wie süß das Leben war.

Trotz seiner erklärten Treue zu dieser frankophonen, transnationalen Scheinwelt will aber der Schriftsteller Casanova nicht vollkommen auf das Kolorit seiner Muttersprache verzichten. Er bekennt sich zwar zur exquisiten Klarheit der französischen Sprache und ihrer literarischen Tradition, findet es aber auch angemessen, italienische und venezianische Worte und Redewendungen zu benutzen.

Mit seinem Leben und Schreiben plädiert er für Komplexität und Vielschichtigkeit und gegen die nivellierende Einengung durch die im Grunde als dominant erkannte Sprache. Die Historikerin Marie-Françoise Lünner betrachtet den kosmopoliten Casanova aus der Nähe. Das Werk Casanovas ist in der Tat ein außergewöhnlich interessantes Zeugnis des Europas seiner Zeit.

Seine Memoiren könnte man zunächst wie einen echten praktischen Ratgeber lesen, verfasst von einem Mann, der Europa bereist hat und dessen Aufzeichnungen authentisch sind. Hier findet man alles. Verkehrsmittel, Währungen, Gastronomie, Hotelgewerbe, Sitten und Gebräuche, berühmte Städten, Orte, die gerade in Mode sind. Doch insbesondere zeichnet sein Werk ein außergewöhnlich lebendiges Bild der gesamten zeitgenössischen Gesellschaft aus.

Casanova ist durch seinen Werdegang und durch seine Kontakte mit verschiedenen gesellschaftlichen Milieus Europäer. Als Intellektueller gehört er von vornherein zu jener gelehrten Republik, die sich als Land ohne Grenzen versteht. In Paris besucht Casanova die Oper und vor allem die Comédie-Française und ihre Schauspieler.

Durch seinen Bruder Giovanni, einen Schüler des Malers Meng, macht er in Rom die Bekanntschaft des illustren Winkelmann. Diese Republik der Gelehrten und Künstler ist aber auch eine Welt der Migranten. Casanova ist aufgrund seiner familiären Herkunft schließlich in jedem Land, in dem er sich auffällt, mit den in der Immigration lebenden Italienern eng verbunden und insbesondere mit den Künstlern. Überall sind die Schauspieler der italienischen Komödie seine Freunde.

Über den berühmten Kastraten Farinelli berichtet er Einzelheiten, die ein Historiker sonst nirgends finden kann. Casanova kennt einige berühmte Landsleute wie Algarotti oder Galliani. Außerdem ist er mit dem Grafen Simone Stratego bekannt, dem Professor für Theoretische Medizin an der Universität Padua, einem der gebildetsten Gelehrten seiner Zeit. Ihm verdankt er zweifellos einen großen Teil seiner medizinischen Kenntnisse.

In Venedig unterstützte er Goldoni im Kampf um eine Reform des Theaters, den dieser gegen seinen Widersacher Chiari ausdrug. Während seines Aufenthalts in Wien macht es ihm Freude, mit Metastasio Gespräche über die Poesie zu führen. Casanovas Lieblingsdichter war Ludovico Ariosto. Er zitierte und rezitierte im Gespräch nicht nur antike Autoren, sondern auch Dante und Toccato Tasso.

Er hat sich auch als Übersetzer betätigt und Homers Ilias ins Toskanische und später auch ins Venezianische übertragen. »Ich habe nicht Italienisch geschrieben, weil das Französische verbreiteter ist als meine Muttersprache. Die Puristen, die in meinem Stil Redensarten aus meiner Heimat finden und mich deshalb kritisieren, haben Recht, wenn darunter die Klarheit meines Berichtes leiden sollte.«

Es ist immerhin beachtenswert, dass von allen lebenden Sprachen, die in der literarischen Republik verwandt werden, einzig und allein das Französische von seinen Hütern dazu verurteilt wurde, sich nicht auf Kosten der anderen bereichern zu dürfen, während die anderen, die alle ohnehin sehr viel reicher waren, der französischen Sprache sowohl Worte wie auch Ausdrucksweisen stahlen, sobald sie erkannten, dass sie durch kleine Anleihen schöner wurden.

Casanovas Argumentation wird noch schärfer. Aus seinen Bemerkungen über Stil und Sprache macht er auch eine politische Pointe. Er hat ein feines Gespür für die Akzentuierungen und propagandistischen Umbewertungen, die mit neuen Worten und Formulierungen einhergehen. Sie spiegeln die Veränderungen in der Gesellschaft wieder.

Für postrevolutionäre Sprachschöpfungen hat er nur Sarkasmus übrig. Gegenwärtig unter der republikanischen Regierung haben die wortgewaltigen Redner und die gelehrten Schriftsteller schon ganz Europa davon überzeugt, dass sie die französische Sprache zu einem so hohen Grad von Schönheit und Kraft erheben werden, wie ihn die Welt bis auf den heutigen Tag noch bei keiner anderen Sprache gekannt hat.

In dem kurzen Zeitraum von fünf Jahren hat sie bereits an die hundert Wörter neu aufgenommen, die entweder durch ihre Anmut, ihre Würde oder ihren edlen Wohlklang eindrucksvoll sind. Kann man beispielsweise schönere sprachliche Neubildungen ersinnen als »ambulante«, »franciade«, »sansculotisme«? Es lebe die Republik! Ein Körper ohne Kopf kann unmöglich Dummheiten machen.

Der Mensch ist frei, doch er ist es nicht, wenn er nicht daran glaubt. Denn je mehr Macht er dem Schicksal beimisst, umso mehr beraubt er sich der Macht, die Gott ihm verliehen hat, als er ihn mit Vernunft begabte. Obwohl der Mensch frei ist, darf man doch nicht glauben, dass er Herr sei, alles zu tun, was er will. Er wird zum Sklaven, wenn er sich im Bann einer Leidenschaft zum Handeln verleiten lässt.

Ein Lob der Vernunft und des freien Willens als Gottesgabe. Casanova betont aber gleichzeitig immer wieder, wie undurchschaubar und unberechenbar das Leben sei. Die göttliche Vorsehung, sie ist unergründlich. Verletzlichkeit bleibt das Stigma der Condition Humaine.

Der Leser, der zum Nachdenken neigt, wird aus diesen meinen Erinnerungen ersehen, dass ich nie auf ein bestimmtes Ziel zusteuerte und deshalb nur dem System folgte, wenn es überhaupt eines ist, mich dahin treiben zu lassen, wohin der Wind blies.

Meine Missgeschicke haben mir ebenso wie die Glücksfälle gezeigt, dass auf dieser gleichermaßen körperlichen wie moralischen Welt das Gute aus dem Bösen hervorgeht wie das Böse aus dem Guten. Meine Irrwege werden den Nachdenklichen die entgegengesetzten Pfade weisen oder sie die hohe Kunst lehren, sich stets im Sattel zu halten. Es gilt nur Mut zu haben, denn Kraft ohne Vertrauen ist zu nichts nütze.

Ich habe oft erlebt, dass mir durch einen unbedachten Schritt, der mich eigentlich an den Rand des Abgrunds hätte führen müssen, das Glück in den Schoß fiel. Dann machte ich mir zwar Vorwürfe, dankte aber doch Gott. Umgekehrt habe ich auch erlebt, dass hartes Unglück einem weise erwogenen Verhalten entsprang. Das hat mich gekränkt. Aber in der Gewissheit, dass ich im Recht gewesen war, habe ich mich leicht darüber hinweg getröstet. Irrweger

Ontologische Unstetigkeit, Entwurzelung, sich treiben lassen und doch Selbstvertrauen notwendig für das innere Gleichgewicht. Das tiefste Gefühl, nur sich selbst treu bleiben zu müssen, als changierende auf die unterschiedlichsten, oft unerwarteten Ereignisse geschmeidig reagierende, mit Vernunft ausgestattete, aber doch auch der Macht der Sinne ausgelieferte Kreatur.

Casanova wurde nicht zum modernen Menschen gemacht, er begab sich von selbst in diese Rolle. Er verzichtete auf alle Sinnstiftungen und Sicherheiten, die Familie, Staat, Gesellschaft und Kirche im 18. Jahrhundert noch gewähren konnten. Casanova ertrug indessen die Nachteile, die Sinndefizite besser als seine modernen und postmodernen Nachfahren.

Casanova macht sich nicht nur antidepressiv für seine zum Teil zufälligen Erfolge verantwortlich, sondern auch noch teilweise höchst irrational für seine Misserfolge. Er hat seit seines Lebens nichts anderes getan, als sich mit seinen eigenen Erlebnissen zu unterhalten.

Tagträume, Fantasien, Imaginationen, inneres Sprechen, Halluzinatorik und Handeln sind gerade bei Casanova keine Gegensätze, sind keine klar voneinander trennbaren Verhaltensaspekte, vielmehr ist die jeweilige Art des Tagträumens und die sich daraus ergebende Selbstinstruktion wichtige Ursache von Casanovas Handeln.

Das notiert Ben Schäffer, Essayist, Diplompsychologe, Professor für Germanistik und Medienwissenschaft. Das Leben als Tagtraum, weil auch die Welt ein Traum ist? Leben als Selbstkonstruktion, wie in einem Roman, trotzdem glaubwürdig bleiben? Oder besser gesagt, frei nach Casanova, verführerisch und gleichzeitig verführbar?

»Trotz des Vorrates an trefflicher Moral als natürlicher Frucht der in meinem Herzen eingewurzelten göttlichen Prinzipien bin ich mein Leben lang ein Opfer meiner Sinne gewesen. Vom rechten Weg abzuweichen machte mir Vergnügen, und ich habe fortwährend Fehler begangen. Dabei hatte ich keinen anderen Trost als den, genau zu wissen, dass ich im Irrtum befangen war.«

Aus diesem Grunde hoffe ich, lieber Leser, dass du, weit davon entfernt in meiner Geschichte schamlose Prahlerei zu entdecken, darin solche Züge findest, die einer Generalbeichte zustehen, ob schon du im Stil meiner Berichte weder das Gehabe eines Büsers noch das Schuldgefühl eines Menschen finden wirst, der errötend über seine losen Streiche Rechenschaft abhängt.

Casanova hat viel zu beichten, aber wenig zu verdammen und vielleicht noch weniger zu bereuen. Er ist ein Mensch, der sich vor einen Spiegel stellt und sein auf der glatten Oberfläche erscheinendes Bild anlächelt. Seinen Doppelgänger, seine Maske oder besser seine Masken. Es sind viele Doppelgänger.

Jeder seiner Doppelgänger könnte uns zu einem langen Spaziergang durch die Jahrhunderte einladen. Man muss sich entscheiden.

Wir entscheiden uns für den Verführer und den Philosophen. Zugegeben, der Verführer ist seine bekannteste Maske, aber allzu oft banalisiert und durch Klischees entstellt. Lassen wir ihn selbst berichten. Musik

An der Seite dieses Frauenhelden werden wir einem unkonventionellen, sicher nicht ideologischen Frauenkenner begegnen, einen auf seine Weise amoralisch-moralischen Frauenverteidiger entdecken. Und einen nicht nur souverän lächelnden, sondern auch fiebrig suchenden Philosophen. Casanova ist kein Autor langer Traktate. Er spürt auf der eigenen Haut den Stachel der Theorie. Womit beginnen wir?

Mit Venedig, wo alles angefangen hat. Dieses Wasser ist schwer ölig, träge. Man kann nicht genau sagen, was man hört. Denn das benommene Klatschen der Fische gegen die Treppen, das müde Fegen der Riemen und der fettige, zögerliche Wellenschlag werden zu einem Geräusch. Die Stagnation wird hier zum Mysterium, als wäre es Ziegel, so schieben die Gondoliere, die in Schildkröten-Träume versunkenen Wellen,

Scheinwellen vor den Bugen der Gondeln weg. Und auch diese fahren nicht. Das Schaukeln der Gondeln ist vielmehr ein Wasservegetations- und Sumpfreflex diesseits jeglicher Bewegung. Die Farbe, manchmal das Grau der Stadt, neutraler als Stein, manchmal ein grüner Spiegel, der die Höhe der Häuser mit endloser Vertikalität beschleunigt.

Transparenz und magnetischer Kraft an sich zieht. So traumhaft legt sich der ungarische Schriftsteller und Gedankengeongleur Miklos Senkuti die Lagunenstadt zurecht. In der Histoire de Mavie von Casanova findet man kaum detaillierte Beschreibungen seiner Stadt. Und doch ist sie da. Sie ist die Weltbühne. Topografie von Casanovas Leben und Seele.

Diese Anwesenheit spiegelt sich in der präzisen Verortung von Casanovas Abenteuern, die die Historiker akribisch rekonstruiert haben. Casanova ist Venedig, der Wasserzauber. Provare per credere, sagen die Italiener. Überzeugen sie sich selbst. Casanova kann uns durch seine Calli und Campi e Campielli führen, seine Paläste und Plätze zeigen, die Türen von Theatern und Kirchen öffnen.

Auch heute, trotz der Touristenscharen. Die beste Einführung zu Casanova bleibt wahrscheinlich immer noch eine Reise nach Venedig. Auch wenn Casanova in seiner Heimatstadt gar nicht so viel Zeit verbrachte. Gegen seinen Willen. Heute scheint Venedig ihn ein wenig vergessen zu haben, beklagen einige Venezianer. Aber zusammen mit Casanova reist die Lagunenstadt durch Europa.

In ihrem Buch mit Casanova in Venedig schlägt Kathleen Ann Gonzales sieben präzise Routen vor, auf der Spur des berühmten Venezianers. Und Lothar Müller regt in seinem Casanovas Venedig zu literarischen Spaziergängen an. Ob glücklich oder unglücklich, das Leben ist der einzige Schatz, den der Mensch besitzt. Und wer es nicht liebt,

Ist seiner nicht wert. Giacomo Casanova wurde in einem einfachen Haus in der Calle de la Monegue, Straße der Nonnen, geboren, erfahren wir von den Historikern, und nicht in der Calle Malipiero, wie man früher annahm, die im 18. Jahrhundert übrigens Calle de la Comedia, Gasse des Theaters, hieß. Nein.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich Giacomos Eltern damals die 80 Ducaten Miete für das Haus in der Calle Malipiero hätten leisten können. Die frisch vermehlten Eltern von Giacomo mussten zunächst im Haus von Marcia Farossi, der Großmutter, unterkommen. Es befindet sich im Sestriere San Marco, nicht weit von der berühmten Piazza, aber auf der Suche nach dem wahren Geburtshaus Casanovas kehrt man dem Gedränge den Rücken.

Und es kann sein, mir ist es jedenfalls letzten November passiert, dass man plötzlich ganz allein ist. Die Paläste der Canal Grande sind ganz nah. Aber in der Calle de Limonegue spürt man eher Enge, Feuchtigkeit, den Geruch von Armut. Geht man aber ein paar Schritte weiter, ändert sich die Atmosphäre plötzlich wieder.

Der Blick fällt auf den Palazzo Grassi, den Palazzo Malipiero und die Kirche San Samuele, eine der wenigen Kirchen Venedigs mit direktem Zugang zum Canal Grande. Hier in dieser Kirche heiratete der in Parma geborene Gaetano Casanova Giovanna Maria Farrussi. Von Beruf war er Schauspieler und hatte 1723 ein Engagement am Teatro San Samuele.

Vor der Hochzeit entführte Gaetano die schöne Sanetta, weil die Eltern, ihr Vater war Schuhmacher, sie nicht mit einem Schauspieler verheiraten wollten.

Eine Bedingung für die Vermählung war dann sein Versprechen, dass Sanetta niemals Schauspielerin werden würde, was kurz danach dennoch geschah, in London. Giacomo, geboren am 2. April 1725, war das erste Kind von Sanetta und Gaetano. Sternzeichen WIDDER. Kommen wir nun zum Beginn meiner Existenz als denkendes Wesen.

In den ersten Augusttagen des Jahres 1733 setzte mein Erinnerungsvermögen ein. Ich war also acht Jahre und vier Monate alt. Ich erinnere mich an nichts, was mit mir vorher geschehen sein mag. Hier nun die Geschichte selbst. Ich stand in der Ecke eines Zimmers und starrte auf das Blut, das mir reichlich aus der Nase floss, und auf den Boden tropfte. Marzia, meine Großmutter, deren Liebling ich war, kam mir zu Hilfe, und ich war so sehr traurig, dass ich mich nicht mehr so sehr erinnern konnte.

Das achtjährige Kind ist schon lange krank. Jetzt schwebt es in Lebensgefahr. Vor allem die Großmutter kümmert sich um Giacomo. Sanetta ist mit ihrem Mann im Ausland unterwegs, auf Tournee.

Die erste Erinnerung Casanovas versetzt den Leser in eine magische Atmosphäre. Schicksal und Hokuspokus. Nach Verlassen der Gondel gingen wir in eine elende Hütte. Dort saß eine alte Frau auf einem zerlumpten Bett und hielt eine schwarze Katze auf dem Arm, während weitere fünf oder sechs Katzen um sie herum schlichen. Sie war eine Hexe. Die beiden alten Frauen führten miteinander ein langes Gespräch, in dem es wohl um mich ging.

Nach dieser Unterredung in freaulischer Sprache erhielt die Hexe von meiner Großmutter einen Silberdukaten, dann öffnete sie eine Truhe, hob mich auf und setzte mich hinein und schloss sie mit den Worten »Ich solle keine Angst haben«. Gerade damit hätte sie mir Furcht eingejagt, wenn ich etwas klarer im Kopf gewesen wäre, aber ich war ganz benommen. Ich verhielt mich ruhig und drückte mein Schnupftuch an die Nase, weil ich blutete.

ganz unberührt von dem Lärm, den ich von draußen vernahm. Ich hörte abwechselnd lachen und weinen, dann schreien, singen und Schläge auf der Truhe. Mir war alles gleichgültig. Endlich holte sie mich heraus. Das Bluten hörte auf. Da überhäufte mich das sonderbare Weib mit tausend Zärtlichkeiten, kleidete mich aus, legte mich auf das Bett, verbrannte allerlei Räucherwerk,

fing den Rauch in einem Tuch auf, wickelte mich darin ein, murmelte einige Zaubersprüche, wickelte mich dann wieder aus und gab mir fünf sehr wohlschmeckende Stücke Konfekt. Gleich darauf rieb sie mir die Schläfen und den Nacken mit einer Salbe ein, die einen köstlichen Duft ausströmte und zog mich wieder an.

Sie sagte mir, das Bluten werde von nun an immer schwächer auftreten, vorausgesetzt, dass ich keinem Menschen erzähle, was sie zu meiner Heilung getan habe. Sie drohte mir andererseits, ich würde mein ganzes Blut verlieren und sterben, falls ich es wagte, irgendwem ihre Geheimnisse zu verraten. Der Zauber ist vollbracht und es ist ein Frauenzauber.

Dank Casanovas Erzählung erhalten wir die detaillierte Beschreibung einer echten Hexerei im 18. Jahrhundert. Wer weiß, wie viele Kunden die Frau im Laufe ihrer Karriere auf diese Weise geheilt hat. Am Ende bittet die alte Hexe Giacomo um die Komplizenschaft des Schweigens.

Damit ist die Geschichte aber nicht vorbei. Noch eine Frau muss hier die Bühne betreten. Eine leuchtende Königin der Nacht, die durch den Kamin vom Himmel in das Schlafzimmer des Kindes schwebt, um Giacomo die Tore der Traumwelt zu öffnen. Die Frau kündigte mir für die kommende Nacht den Besuch einer lieblichen Dame an.

von der mein künftiges Glück abhinge, wenn ich die Kraft aufbrechte, niemandem von diesem Besuch etwas zu erzählen. Dann brachen wir auf und kehrten nach Hause zurück. Kaum lag ich im Bett, schlief ich schon ein, ohne überhaupt noch an den schönen Besuch zu denken, den ich erhalten sollte. Aber als ich einige Stunden später aufwachte, sah ich ...

oder glaubte zu sehen, wie eine wunderschöne Frau in weitem Reifrock und in prächtige Stoffe gehüllt vom Kamin herab. Auf dem Haupt trug sie eine mit Edelsteinen übersäte Krone, aus denen Funken zu sprühen schienen. Langsam und majestätisch trat sie mit Holdermine näher und setzte sich auf mein Bett. Sie zog einige kleine Kästchen aus einer Tasche, leerte sie über meinem Kopf aus

Und murmelte dazu Sprüche. Dann hielt sie mir noch eine lange Rede, von der ich nichts verstand. Küßte mich und verschwand, wie sie gekommen war. Eine unnahbare Fee. Schön wie kaum eine andere Dame, die Casanova in seinem Leben verführen sollte oder von der er verführt wurde. Was haben wir hier? Eine verklärte Urszene? Das Inbild der fernen Mutter? Eine märchenhafte, gabenspendende Erscheinung.

Ein Gleichnis der unstillbaren Sehnsucht? Die belgische Psychologin und Freud-Biografin Lydia Flin, Autorin unter anderem des Trauerbuches »Wie ich das Haus meiner Eltern leerräumte«, interpretiert diese Mutter-Sohn-Beziehung als zentrales Element im Casanovas-Leben. »Die Mutter Casanovas war schön, bildschön und unnahbar, fern und feenhaft.«

Von der Frau, die ihn zur Welt gebracht hat, kennt der Sohn nur die Schönheit und die Abwesenheit. Giacomo idealisiert die Mutter, um seinem Schmerz und seiner Trauer zu entkommen. Er betrachtet sie mit den staunenden Augen der rückhaltlosen Bewunderung. Für ihn ist sie eine Fee, eine Königin, eine Zauberin. In einem übernatürlichen Licht schillernd, mit Schmuck, Luxus und Ruhm bedeckt, durchquert sie seine Nacht wie in einem Traum

und führt ihn aus der Ferne zum Erfolg. Sie thront dort oben, in der gleißenden Helligkeit der Bühnenscheinwerfer. Sie ist das verherrlichte Ebenbild der Liebe. Um dieser unnahbaren Götte nahe sein zu können, muss er sich mit ihr identifizieren und ein Leben außerhalb der üblichen Bahnen führen. Er wird über, neben oder jenseits der allgemein gültigen menschlichen Gesetze stehen.

Er überschreitet die Grenzen, verhöhnt die Gesetze, bietet Blitz und Donner die Stirn, entkommt aus den Gefängnissen, erobert jede Frau, in die er sich verliebt. Nachdem er schon in frühester Kindheit mit dem Tod getändelt hat, gehört ihm das Leben. Von Anfang an weiß er, dass ihm nichts zusteht. Also ist ihm alles erlaubt oder doch möglich. Casanova auf der Couch. Hatte der Verführer einen Mutterkomplex?

Die Kasanovisstin Sabine Herrmann mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation und erinnert als Historikerin an die damalige Situation der Kinder in der Familie. Die Rolle Zanettas, der Mutter Kasanovas, war mit Sicherheit eine wichtige. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass man im 18. Jahrhundert, vor allem in der ersten Hälfte, eine andere Vorstellung von Kindheit hatte. Kinder galten bereits sehr früh als Erwachsenen.

Als die Witwe Zanetta nach Dresden geht, nimmt sie ihre beiden jüngeren Kinder Giovanni und Maddalena mit und lässt Giacomo und Francesco in Venedig zurück, in einem eigens angemieteten Haus, geschützt durch einen Vormund.

Casanova einen Mutterkomplex zu unterstellen, geht meines Erachtens daher etwas zu weit und respektiert nicht die historische Realität. Dies bedeutet aber natürlich nicht, dass er doch unter der Abwesenheit seiner Mutter gelitten haben mag und dass sie ihm fehlte. Biografie einer Künstlerin im 18. Jahrhundert. Seit ihrem Debüt in London ist seine Mutter Schauspielerin geworden und geblieben, schreibt Giacomo Casanova.

1707 wird sie geboren, im Sestriere Santa Croce, als Giovanna Maria Farossi. Heiratet mit 17. Witwe mit 27. Sanetta kann singen und tanzen. Als Rosaura, die Figur der Giovanna Amorosa, der jungen Liebhaberin, wird sie in vielen Theatern Europas gefeiert. Eine schöne und sehr talentierte Witwe,

Notierte Carlo Goldoni in seinen Memoiren, der für sie die Komödie La Pupilla schrieb. Die Hauptrolle in dem Stück gelingt ihr mit raffinierter Klugheit, die von einer studierten Bescheidenheit überdeckt wird. In der englischen Hauptstadt tritt sie vor König Georg I. auf, von dem es heißt, er sei der Vater eines ihrer Kinder.

Ihre Tourneen führen sie bis nach Russland an den Hof von Katharina der Großen, wo ihr Sohn Francesco, der Schlachtenmaler, in der Gunst der Kaiserin steht. Sanetta stirbt in Dresden, wo sie als Schauspielerin am Hof des Kurfürsten von Sachsen engagiert war. Im Vergleich zur Mutter ist der Vater Gaetano im Leben Casanovas eine blasse Figur, die sich früh verflüchtigt.

Nach einer missglückten Operation stirbt er mit 36 Jahren in Venedig an einer eitrigen Entzündung. Casanova findet später andere Vaterfiguren. Die wichtigste ist der Patrizia Matteo Bragadin, letzter Spross einer der angesehensten und ältesten Familien Venedigs und Mitglied des kleinen Rates, der Casanova bis zu seinem Tod finanziell und durch seine weitreichenden gesellschaftlichen Kontakte unterstützt. Das sind historische Fakten.

Die russische Dichterin Marina Svetaeva hingegen lässt in ihrem Stück »Phoenix« aus dem Jahr 1919 den alten Casanova auf Schloss Dux noch einmal in die Traumatmosphäre seiner Kindheit eintauchen. Und nun ist sie wieder da, die unnahbare Mutter. Fee und Trugbild zugleich. Ein merkwürdiges Kind war ich, auf Erden nicht zu Hause. Man wartete nur, dass ich starb,

Der Sarg war schon gekauft. Aus der Nase strömt und spritzt das Blut. Ein kleiner Wurm und blutbefleckt. Ich war kein angenehmes Kind. So suchte meine schöne Mutter, den Tod nicht zu entreißen mich. Die Großmutter jedoch, die riss den Schatz an sich. Der Vollmond prangte schon am Himmel. Da tauchte aus dem Dunst des Wassers die junge Mutter von Venedig auf. Ich küsste innig ihre Knie.

Verwundert über meine Jugend, schlug lächelnd und wie widerwillig den feuchten Mantel sie dann auf. Und auf der Stirne, zwischen Nass und Algen, spürt ich einen Kuss. Nach der Hexerei von Murano und der Erscheinung der Fee wurde Casanovas Nasenbluten immer seltener. Es ist wie eine zweite Geburt, ohne Beteiligung des Vaters. Eine Art Initiation.

Nach der Behandlung in Murano beginnt auch Giacomos Denkvermögen aufzublühen. Binnen weniger als einem Monat lernte ich lesen, schreibt er in seiner Histoire de Mavie. Bald zeigt sich, dass der einst kränkelnde Junge viele Talente hat. Er lernt nicht nur schnell lesen und schreiben, sondern er weist sich auch als hervorragender Beobachter und Interpret von Phänomenen physikalischer Art.

Auf der Fahrt nach Padua mit dem Burkielo, einer Art großer Gondel, resoniert das Kind bereits wie ein Kopernikaner. Und bald kann der Grünschnabel, er ist zehn Jahre alt, prophetische Anzüglichkeiten geschickt in salonfähige Verse verwandeln. Alles auf Latein, wie eine kuriose Episode belegt. Einmal zeigt ihm ein englischer Literat ein altes Distichon und erwartet eine Antwort.

Also sagt mir Grammatica, «dus cite Grammatiki, «cur mascula nomina cunus», warum die weibliche Scham auf Latein «cunus» maskulin ist, «et cur femineum mentula nomen habend». Und dass «mentula», das männliche Glied, aber grammatikalisch weiblich ist? Die Antwort Casanovas lautet, «Wisse, dass immer der Sklave von seinem Herrn den Namen hat.»

Luther Müller kommentiert das in seinem Essay »Der Abenteurer, die Bücher und der Tod« so. »Der Erzähler Casanova hat diese Pointe seiner frühen Bildungsgeschichte überzeugend gesetzt. Denn in diesem ebenso gelehrten wie frivolen Pentameter ist zum einen die Theorie des Eros vorgezeichnet, die den künftigen Abenteurer und Verführer leiten wird,

und zum anderen die große Bedeutung angekündigt, die die grammatisch-rhetorische Tradition der Antike für den Homme de lettre und Erzähler Casanova zeitlebens behalten wird.

Und zu Casanovas Selbstverständnis als Verführer, als Philosoph und Schriftsteller schreibt Lothar Müller weiter, »Die auf Schritt und Tritt anzutreffenden Horatszitate in der Histoire de Mavie und andernorts sind nur die sichtbarsten Zeichen dieses ostentativen Hinübergleitens aus der Sprache der Konversation und des Erzählens in die Sprache der Alten.«

Für Casanova ist die Rückbindung an die antike Tradition mehr als eine Ressource zur gefälligen Ornamentierung des Gesprächs im Salon, im Theater oder auf einem Maskenball. Wo ein kultivierter Dilettant an die Grenzen seines Wissens stieße und in Zweifelsfalle schwiege, dort ergreift Casanova stets streitlustig als Philologe das Wort.

Je älter er wird, desto pedantischer pocht er auf seine Zugehörigkeit, zumindest zu diesem Zweig der gelehrten Republik. Kommen wir zu einer weiteren Urszene, die sowohl für den späteren Verführer als auch für den Philosophen von Bedeutung ist.

Die frühe Entdeckung der Erotik und des Begehrens. Alles scheint unter dem Deckmantel der Unschuld und der Gegenseitigkeit zwischen den Geschlechtern zu geschehen. Wir befinden uns in Padua, im Haus des Doktors und Priesters Gozzi, wo der Student Casanova eine Zeit lang als Pensionsgast wohnt. Im Haus lebt und arbeitet auch Bettina, die Schwester von Dr. Gozzi. Musik

Ein hübsches, lustiges Mädchen, das für ihr Leben gern Romane las. Ihre Eltern schalten sie beständig aus, weil sie sich zu oft am Fenster zeigte. Und der Doktor tadelte sie wegen ihrer Lesewut. Dieses Mädchen gefiel mir sofort, ohne dass ich wusste, warum. Sie war es, die nach und nach die ersten Funken jener Leidenschaft in meinem Herzen entfachte, die in meinem späteren Leben vorherrschen sollte.

Der Liberitist da Ponte, ein Freund Casanovas, hätte die Szenen dieser Entdeckung der Sinnlichkeit nicht besser erfinden können. Und wie so oft in der Histoire de Mavie erfährt der Leser ganz nebenbei eine Menge interessanter Details über das Alltagsleben in einem bescheidenen Haushalt des 18. Jahrhunderts.

über die Sitten- und Reinlichkeitsvorstellungen der damaligen Zeit und nicht zuletzt über hysterische Anfälle, Exorzismen und die sprichwörtlich angeborene List, mit anderen Worten die Klugheit der Frauen. Bettina wusch mir Gesicht, Hals und Brust unter kindlichen Liebkosungen.

Und da ich diese für harmlos halten musste, grollte ich mir, dass sie mich erregten. Da ich drei Jahre jünger war als sie, meinte ich, ihre Zuneigung müsse ohne Hintergedanken sein. Und das machte mich auf meine eigenen Gefühle böse. Wenn sie auf meinem Bett saß und mir sagte, ich würde dick, und wenn sie, um mich davon zu überzeugen, sich mit eigenen Händen dessen vergewisserte, brachte sie mich in höchste Erregung. Sagte sie mir, ich hätte eine zarte Haut.

So ließ mich das Kitzeln zusammenzucken. Nachdem sie mich gewaschen hatte, gab sie mir die zärtlichsten Küsse und nannte mich ihr liebes Kind. Aber trotz meines Verlangens wagte ich nicht, sie zu erwidern. Das war also die tägliche Routine im Hause Gotzi.

Übrigens, diese Bettina kümmerte sich um den Knaben Casanova nicht zuletzt deshalb besonders aufmerksam, weil sie von dessen Mutter fünf Ellen schwarzen Zindeltaft, sogenannte Glanzseide und zwölf Paar Handschuhe geschenkt bekommen hatte. Sie kam eines Morgens an mein Bett und brachte mir weiße Strümpfe, die sie selbst gestrickt hatte.

Nach dem Frisieren meinte sie, es sei nötig, dass sie mir die Strümpfe selbst anziehe, um etwaige Mängel festzustellen und sich beim nächsten Mal danach richten zu können. Der Doktor war ausgegangen, um die Messe zu lesen. Beim Anprobieren behauptete sie, ich hätte schmutzige Schenkel und machte sich sofort daran, sie mir zu waschen, ohne mich zuvor um Erlaubnis zu fragen. Ich schämte mich dafür, dass sie vielleicht dachte, ich würde mich schämen.

Außerdem ahnte ich nicht, dass es kam, wie es kommen musste. Bettina, die auf meinem Bett saß, trieb ihr Reinlichkeitsstreben zu weit und ihr Vorwitz bereitete mir eine Wonne, die erst dann aufhörte, als sie unmöglich noch größer werden konnte. Als ich mich beruhigt hatte, suchte ich alle Schuld bei mir und hielt es für meine Pflicht, sie um Verzeihung zu bitten. Bettina hatte das nicht erwartet.

Überlegte eine kleine Weile und sagte nachsichtig, sie trage allein die Schuld, aber es sollte nicht wieder vorkommen. Damit ging sie hinaus und überließ mich meinen Gedanken. Sie waren qualvoll. Es schien, als hätte ich sie entehrt, das Vertrauen der Familie missbraucht, das Gesetz der Gastfreundlichkeit verletzt und den schwersten aller Frevel begangen.

Einen Frevel, den ich nur dadurch sühnen konnte, dass ich sie heiratete. Wenn sie sich überhaupt entschließen könnte, einen so schamlosen Menschen wie mich, der ihrer unwürdig war, zum Gatten zu nehmen. Wie oft in der Geschichte meines Lebens will Casanova heiraten und tut es am Ende doch nicht. Später erfahren wir, dass Bettina einen anderen erwachsenen und gerissenen Verehrer hatte, einen gewissen Candiani.

Auch er war in Pension beim Dr. Gozzi. Wie so oft verkompliziert sich die Geschichte. Geheime Briefe werden ausgetauscht, Gespräche hinter Türen belauscht, falsche und echte Versprechungen gemacht. Irgendwann begreift Bettina, dass Candiani kein netter Kerl ist und sie entwickelt zärtliche Gefühle für Casanova. Seinerseits liebt er sie über alles und will sie auch nicht enttäuschen.

Deswegen wird er nicht jene Blume pflücken, die das Schicksal vom Vorurteil unterstützt, für die Ehe aufspart. Es kommt anders. Als Bettina plötzlich erkrankt und tagelang zwischen Leben und Tod schwebt, steht ihr Casanova zärtlich bei. »Ein Geschwür, das sich an ihrem Hals bildete, fesselte sie noch bis Ostern ans Bett.«

Mich steckte sie mit acht oder zehn Pusteln an, von denen drei in meinem Gesicht unauslöschliche Spuren hinterlassen haben. Sie brachten mir Bettinas Achtung ein, denn sie erkannte daran, dass ich allein ihre Zuneigung verdiente. Ihre Haut blieb mit roten Flecken übersät, die erst im Laufe eines Jahres verschwanden. Und Casanova ist nicht nur von der Anmut und Zärtlichkeit dieser Bettina beeindruckt,

sondern auch von ihrem wachen und erfinderischen Geist. Mit welchem Geschick gelang es ihr, vor ihrer Erkrankung einen sogenannten hysterischen Anfall vorzutäuschen, als das Mädchen befürchtete, die Familie könnte von ihrer Beziehung zu Candiani erfahren. Wie überzeugend sie war. Was für eine Komödiantin, staunte Casanova.

Dr. Gozzi ließ sogar einen Exorzisten kommen, da er Bettinas gespielten hysterischen Zustand für die Folge einer Verhexung hielt. Zwei Jahre später wurde sie die Frau eines Schusters namens Bigozzo, ein niederträchtiger Spitzbube, der sie arm und unglücklich machte. Der Doktor, ihr Bruder, musste sich ihrer wieder annehmen. Als ich ihn vor 18 Jahren besuchte, fand ich Bettina gealtert, krank und dem Tode nahe.

Sie verschied vor meinen Augen im Jahre 1776. Unschuldiges, lustvolles, sinnliches, gegenseitiges Staunen. All das finden wir in den Abenteuern Casanovas. Natürlich mit Variationen und Steigerungen. Casanova wird erwachsen.

Die Befriedigung der erotisch-sexuellen Lust ist jeweils Ziel des Verführers, aber ein gemeinsames Ziel. Dazu bedarf es der Leistung zweier, manchmal mehrerer Mitwirkenden. In schöner Regelmäßigkeit malt Casanova stolz und ausführlich seine Performance und die der jeweiligen Damen aus. Eine Gratwanderung. Casanovas Sprache ist in den erotischen Beschreibungen präzise, aber nie obszön.

Trotz der wiederholten, an Besessenheit grenzenden Erwähnung einzelner weiblicher Körperteile, die von Natur aus geeignet sind, das Begehren zu wecken, reduziert der Verführer Casanova seine jeweilige Dame fast nie allein auf ihren nackten Körper.

Bei jeder Frau, in die er sich verliebt, beschreibt und lobt er immer galant, oft schwärmerisch, die bezaubernde Schönheit. Zählt die Besonderheiten auf, feiert ihren Charme. Nur wenn er mit einer Frau nicht sprechen kann, versiegt Casanovas Verführungskunst. In Casanovas Leporello-Katalog finden zum Beispiel einige reizende Engländerinnen keinen Platz, weil sie weder französisch noch italienisch sprechen.

Denn für den Venezianer beginnt die Verführung im Menuet der Sätze. In der Histoire de ma vie werden dem Leser immer wieder detailreiche Tableaux vivants im Kerzenschein serviert. Oft malerisch an der Grenze zur absoluten Künstlichkeit. Von explizit nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr kaum eine Spur. Sex als permanente Selbstinszenierung oder als Flucht vor der Leere?

Hier liegt im Rückblick eine Spannung zwischen der sinneszugewandten Libertinage in adeligen Kreisen im 18. Jahrhundert und der Strenge der Aufklärung. Die krampfhafte Suche nach Vergnügen in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts war vielleicht ihr charakteristischstes Merkmal. Die Vorstellung, die sich daraus ergibt, steht im Widerspruch zu der Definition und dem weit verbreiteten hellen Bild des Zeitalters der Aufklärung.

Jeder Genuss wurde in allen Bereichen, vor allem aber beim Sex, übertrieben und grenzenlos ausgereizt. Die Philosophie hatte festgelegt, dass der Genuss von Freuden die Befriedigung eines grundlegenden natürlichen Instinkts sei, der nicht unterdrückt werden dürfe. Und nach und nach brachen alle moralischen Konventionen zusammen, eine nach der anderen. In den besten Salons nicht zu spielen, wurde zu einer Unhöflichkeit.

Bordelle nicht zu besuchen oder keine Mätresse zu haben, war eine Blamage, für die man sich schämen musste, wenn nicht gar eine echte Perversion. Das schreibt die Historikerin Francesca Scobatti-Borzion in ihrem Buch »Unschuldige Genüsse reizen mich nicht«. Im Mittelpunkt des Essays steht vor allem Paris. Eine der Bühnen, auf der Casanova selbst mit Vergnügen agierte. Zur Stellung der Frau im 18. Jahrhundert bemerkt die Historikerin weiter,

Die offizielle Ehefrau regierte im Familienhaus. In der Petite Maison hingegen lebte man mit dem Geliebten des Augenblicks und mit Freunden in völliger Freiheit. Dieser Lebensstil war für Männer die Regel. Nun wurde auch den Frauen endlich das Recht zuerkannt, die Freuden der Sinne zu genießen, solange sie diskret waren. Wir haben nur ein Mittel, um unsere Rechte zurückzugewinnen, sagte eine Frau, im Verborgenen das zu tun, was ihr so stolz in der Öffentlichkeit tut.

Auch Casanova versucht, diskret zu sein. Deswegen verschlüsselt er oft die Namen seiner Geliebten oder erwähnt sie gar nicht. Es gab keine Gleichberechtigung der Geschlechter, keine Emanzipation, außer in homosexuellen Beziehungen, wo die Klassenbarrieren verschwanden. Mädchen blieben wehrlose Opfer, vor allem gegenüber Adligen und Reichen. Nur erfolgreiche Kortisanen konnten Sex als Mittel zu dauerhaftem Aufstieg und gelegentlich zur Rache einsetzen.

In einem Jahrhundert, in dem es keine Privatsphäre gab, hatte die Polizei überall Augen und Ohren. Sie kontrollierte vor allem Adlige, Ausländer und Geistliche, dank einer Armee von Spionen, griff aber vorzugsweise nur ein, um Skandale zu vermeiden und Unruhen zu verhindern. In der französischen Hauptstadt war es nicht unüblich, nackt zu speisen, die Partner zu tauschen und mit den Kellnern Spiele zu spielen.

Das begann bei Tisch und setzte sich in Orgien fort, die die ganze Nacht andauerten. In einem Polizeibericht vom April 1762 heißt es über einen Abend im Hause des Sohnes des Herzogs von Richelieu, das Fest dauerte bis vier Uhr morgens und sie taten schreckliche Dinge, wie es ihre Gewohnheit war.

Die Fülle an Material bevorzugt Polizeiakten, die beste Quelle für solche Vorkommnisse, bezeugt, dass auch in Venedig Prostitution, weibliche wie männliche, Orgien und andere Exzesse auf der Straße, in Bordellen und in privaten Palästen an der Tagesordnung waren und kein Geheimnis blieben. Bei einigen Initiativen zeigt sich La Serenissima sogar als Vorreiter.

Um Reisende anzulocken etwa, wurde in Venedig eine offizielle Liste der in der Stadt tätigen Prostituierten veröffentlicht, unter Aufzählung der Spezialitäten der jeweils angebotenen Leistungen. Casanovas Benehmen war also nicht besonders skandalös für die damalige Zeit. Ganz sicher nicht in Paris, wo er als Libertin nicht nur Gleichgesinnte, sondern auch Großmeister dieser Gattung vorfand, wie auch in seiner Heimatstadt Venedig.

Wien dagegen verblasst in puncto Libertinage. Maria Theresia, prägende Monarchin der Ära des aufgeklärten Absolutismus, scheint eine sittsamere Atmosphäre bevorzugt zu haben. Nach dem Abendessen, das sie einschließlich Eis und Austern wohlschmeckend und köstlich fand, machte sie einen Punsch.

Als ich einige Gläser getrunken hatte, bat ich sie in meiner verliebten Ungeduld, sie möge doch bedenken, dass wir nur sieben Stunden vor uns hätten und sehr Unrecht täten, wenn wir sie nicht im Bett verbringen würden. Da gingen wir in die von zwölf flackernden Kerzen erleuchtete Bettkammer und von dort in den Ankleideraum. Es dauerte nur zwei Minuten. Ich flog vor Liebe glühend in ihre heißen Arme und gab ihr hierfür sieben Stunden lang die feurigsten Beweise.

die wir nur durch ebenso viele Viertelstunden unterbrachen, um uns mit den zärtlichsten Worten anzuspornen. In objektiv ruhigem, fast sachlichem Ton kommentiert Casanova dann die gemeinsame Liebesleistung. Sie lehrte mich nichts Neues, was den Akt selbst betraf, aber eine ungeahnte Vielfalt an Seufzern,

Verzückenden Ausbrüchen und Sinnesempfindungen, die man nur in solchen Augenblicken erlebt. Jede Entdeckung beschwingte mein Herz zur Liebe, die mir neue Kräfte schenkte, um ihr meine Dankbarkeit zu zeigen. Staunend erfuhr sie, für welche Wonnen sie empfänglich war, als ich ihr so manches zeitgleich tat, was zu fordern sie nicht gewagt hätte. Und ich belehrte sie, dass die geringste Scheu die größten Wonnen schmälert.

Sie, die schöne MM, ist eigentlich Nonne und lebt in einem Kloster auf Murano, einer kleinen Insel in der Lagune. Und sie verführt Casanova, nicht umgekehrt. Er ist der Nonne in der Klosterkirche von Murano aufgefallen. Doch warum besucht Casanova den heiligen Ort überhaupt?

Er hofft, seine junge Geliebte, eine andere Frau namens Caterina Capretta, dort zu sehen oder von ihr gesehen zu werden. Die Familie dieser jungen Frau hat sie ins Kloster gesteckt, um sie vor Casanova zu beschützen. Was die Situation noch pikanter macht, ist die Tatsache, dass die beiden Nonnen im Kloster miteinander verkehren und die Ältere die Jüngere belehrt, also zumindest ihr Französisch beibringt.

Die Begegnung zwischen Casanova und der geheimnisvollen MM ist vielleicht das Abenteuer, das am besten jene erotisierte Atmosphäre der Epoche einfängt, die die Historikerin Borzio beschreibt. Die Welt der Libertinage. Bei einer anderen Gelegenheit wird die Nonne die Raffinesse der Inszenierung der erotischen Begegnung noch steigern.

Sie erzählte Casanova, dass der französische Gesandte in Venedig, der Graf Berni, ihr offizieller Liebhaber und Besitzer des ihnen zur Verfügung gestellten Liebesnests, bei ihrem nächsten Treffen anwesend sein würde. Durch eine versteckte Öffnung in der Wand würde er das Geschehen im Schlafzimmer beobachten, während er bequem in einem kleinen Salon speisen werde. Casanova sollte von dieser besonderen Vereinbarung nichts erfahren.

Aber die Dame zog es vor, es ihm vorher zu sagen und verlangte gleichzeitig von ihm, so zu tun, als ob er es nicht wüsste. Es versteht sich von selbst, dass die Nonne Casanova aufforderte, sich in jeder Hinsicht der Situation entsprechend zu verhalten, was er auch tat. Bei einem weiteren geheimen Treffen spielte die Nonne mit der Geschlechterrolle. Eine Viertelstunde später erschien sie wieder, nach Männerart frisiert.

Ihre schönen und gepuderten Haare, deren lange Schläfenlocken ihr bis über die Wangen reichten, waren mit einem schwarzen Band rückwärts zusammengebunden und hingen ihr als wehender Schweif bis zu den Kniekehlen herab. Als Frau glich M.M. Henriette und als Mann einem Gardeoffizier namens Le Tourer, den ich in Paris kennengelernt hatte,

Oder vielmehr jenem Antinous, von dem es noch Statuen gibt, wenn mir die französische Kleidung nicht diese Illusion genommen hätte. Von so vielen Reizen überwältigt, glaubte ich mich dem Umsinken nahe. Ich warf mich auf das Sofa und hielt mir den Kopf. Eine androgyne Erscheinung. Casanova ist überwältigt.

Nicht nur Verkleidung und Maske tauchen in seinen Memoiren immer wieder auf, sondern vor allem die faszinierende Grauzone, in der die Grenzen zwischen männlich und weiblich verschwimmen. Das Spiel mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten scheint eine wesentliche erotisierende Rolle zu spielen. Casanova hatte auch Henriette, seine wohl größte Liebe, er selbst nannte sie seine Frau, zum ersten Mal als Mann verkleidet gesehen.

In der Estoire de Mavie berichtet er von der Anziehung, die der Kastrat Bellino auf ihn ausübte. Ist Bellino in Wirklichkeit eine Frau? Diese Frage lässt ihn nicht mehr los. Würden wir Casanovas erotische Annäherung an diese Mann-Frau-Figur heute als queer bezeichnen? Warum nicht?

Man darf nicht vergessen, historisch gesehen ist eine Kreatur wie der Sänger, die Sängerin Bellino, die in Wirklichkeit eine Frau war, kein Einzelfall in der Epoche. Saint-Coutis schreibt...

Undefinierbarkeit und Ziellosigkeit aller natürlichen, organischen und vitalen Erscheinungen nicht als literarische Besonderheiten, sondern als bekannte Gestalten der Gesellschaft. Ein Kastrat oder ein Scheinkastrat, eine verkleidete Frau oder ein verkleideter Mann. Bellino ist die erste und letzte siegreiche Nymphe der europäischen Metaphysik. Auch siegreiche, ikonische Nymphe unserer Glamour-Welt?

Wenn wir heute ein Modemagazin wie Vogue durchblättern, kommen uns viele wunderschöne androgyne Models entgegen, die genau diese Undefinierbarkeit zelebrieren. Transgender-Fragen sind höchst aktuell. Ist uns das 18. Jahrhundert also näher, als wir denken?

Selbst das Bild der inszenierten Männlichkeit in diesem Jahrhundert mit seinen Masken, Perücken, Kostümen, Farben, mit seiner Schminke und Seide, mit seinen Strumpfbändern, Ringen und Kopfbedeckungen ist etwas, das sich per se jeder klaren Definition verweigert oder sie zumindest in Frage stellt. Und Katharina die Große zum Beispiel machte keinen Hehl aus ihrer Vorliebe für Männerkleidung, vor allem für Uniformen.

Die Zarin war entschieden der Meinung, dass eine Frau, wenn sie schöne Beine hat, diese in einem männlichen Kostüm viel wirksamer zur Schau stellen kann. Bei einem höfischen Ball zum Beispiel.

Und als sie hoch zu Ross eine Gruppe von Anhängern anführte, um ihren Mann zu entmachten, den sie für unfähig hielt, trug sie eine prächtige Militäruniform, ebenso wie ihre erste Hofdame, die neben ihr ritt. Musik

Wenn man mit Leichtigkeit und Schwung wie auf einer Schaukel zwischen den Epochen schwebt, denkt man sofort, dass der Film »Portrait de la jeune fille en feu« von 2019 der Regisseurin Céline Sciamma, der die sinnliche Liebe zwischen einer Künstlerin des 18. Jahrhunderts und einer adeligen jungen Frau feiert, die sie für ihren zukünftigen Ehemann porträtieren soll, Casanova sicher gefallen hätte.

»Sapfische Liebe« wird in Casanovas Memoiren immer wieder erwähnt, beschrieben und nie moralisch verurteilt, nie tabuisiert. Intime Liebkosungen zwischen zwei Frauen sind nicht nur ein zusätzliches reizendes Element in der sexuellen Begegnung mit dem männlichen Partner. Vielmehr stellen sie einen weiblichen, erotischen Raum dar, der keinen männlichen Liebhaber benötigt.

So wie Denis Diderot in einem Brief an Sophie Volant, der fernen Geliebten, seine galante Eifersucht auf die Umarmungen und Küsse gesteht, die sie mit ihrer Schwester austauscht, so berichtet auch Casanova, ohne Eifersucht zu zeigen, mehrfach von der Intimität, die sich unabhängig von ihm zwischen seinen Geliebten entwickelt. Bei der Beschreibung männlicher Homosexualität ist Casanova hingegen vorsichtiger.

Sowohl in Bezug auf die Menschen, denen er begegnet und über die er spricht, als auch seine eigenen Erfahrungen betreffend. In seiner Histoire de ma vie erzählt Casanova, dass er als junger Mann aus dem Internat, in dem er studierte, ausgeschlossen wurde, weil der Hausmeister ihn im Bett mit einem jungen, reizenden und klugen Kameraden erwischt hatte. Indirektes Geständnis in einem literarischen Kontext versteckt? Sainte-Coutille geht davon aus.

Als er von seinem Seminarfreund mit dem schönen Gesicht erzählt, tauchen wir in eine nahezu kiezsche Atmosphäre ein. Vielleicht schwebt sogar der junge Milton durch das Bild, das blasse Fräulein des Christ's College. Gibt es etwas Ergreifenderes als unsere Sehnsucht nach dem ersten schönen, guten und klugen Jungen? Die Spaziergänge im Garten, die Eifersüchteleien, die Begeisterung für Ariost?

Zurückhaltung und Diskretion könnten auch damit zu tun haben, dass es in einigen Staaten strenge Gesetze gegen Homosexualität gab und der Venezianer niemandem auch nicht nachträglich schaden wollte. Diese Gesetze wurden sicherlich nicht immer eingehalten. In Venedig waren die sexuellen Vorlieben der Patrizier, Dogen, Adligen und Prominenten stadtbekannt.