Shownotes Transcript

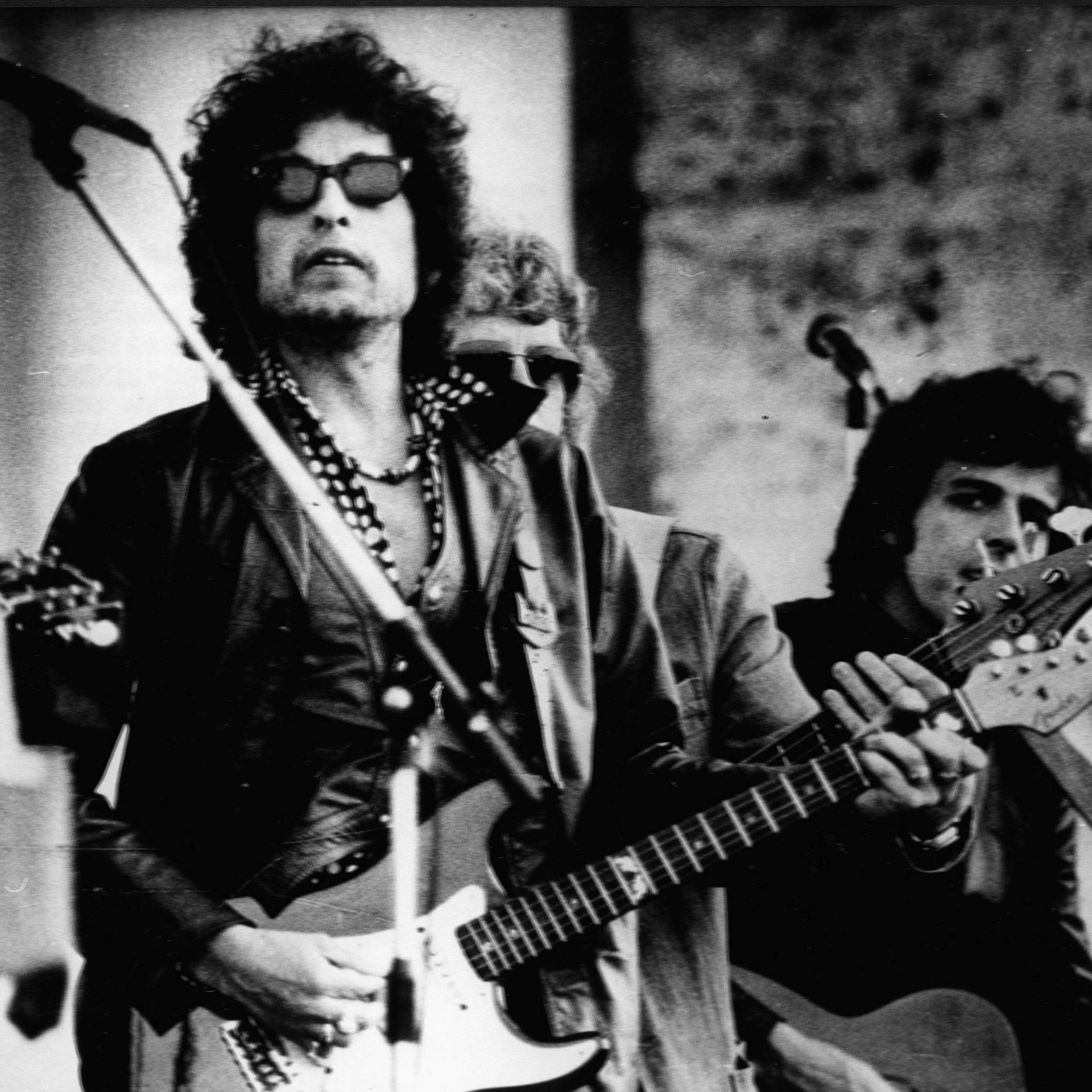

In den 60er Jahren betrat Bob Dylan als Volkssänger die großen Bühnen, prägte mit ungewöhnlich poetischen und politisch engagierten Texten einen eigenen Stil, traf den Nerv der Zeit und wurde ein großer Star.

Das Publikum hat ihn auf diesen Stil festgelegt und ihm seine Hinwendung zur Rockmusik übel genommen. Es wollte ihn behalten, wie es ihn kennengelernt hatte, mit akustischer Gitarre und Mundharmonika. 2016 erhielt er den Literaturnobelpreis als erster Songschreiber überhaupt.

In den Würdigungen wurde deutlich, wie sehr er herausragt aus der Kultur der 60er Jahre, gewissermaßen ein lebender Classic geworden ist, aber eben auch immer ein eigenwilliger Charakter war mit eigenen künstlerischen Zielen.

Nun hat James Mangold mit Like a Complete Unknown einen Film über Bob Dylans frühe Jahre gedreht, der im Dezember in den USA Premiere hatte, in Deutschland bei der Berlinale lief und dieser Tage in die Kinos kommt. Diese Filme, die einer Biografie gewidmet sind, können manchmal so viel Raum einnehmen, dass sie die Sicht auf einen Künstler verengen.

Es ist für uns ein Anreiz, unsere Lange Nacht über Bob Dylan zu wiederholen, die 2001 zu seinem 60. Geburtstag entstanden war und ein anderes Bob Dylan-Bild vermittelt. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht.de.

Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.

Die lange Nacht feiert Dylans Geburtstag. Ist das nicht etwas voreilig? Wurde Dylan nicht erst am 24. Mai geboren? Wer abergläubisch ist, den mag beruhigen, dass der Tag umstritten ist, an dem Robert Allen Zimmermann als erstgeborener Sohn von Abraham and Beatrice Zimmermann in Duluth, Minnesota zur Welt kam.

Zwar kursiert das Faximile einer vom Minnesota State Department of Health ausgestellten Geburtsurkunde mit dem Datum 24. Mai 1941, doch Dylans Reisepass, abgebildet in einem dem Album Biograph beigelegten Booklet, weist den 11. Mai als Geburtsdatum aus. Ein Druckfehler, ein Verwaltungsirrtum oder ein dilaneskes Verwirrspiel. Who knows?

»Wäre Dillon allerdings am 11. und nicht am 24. Mai zur Welt gekommen, dann wäre er im Sternzeichen des Stier geboren. Er wäre, so sieht er es selbst, ein anderer. Dass ich Zwilling bin, bedeutet eine Menge. Es zwingt mich zu Extremen. Ich bin niemals genau in der Mitte ausbalanciert. Ich gehe von einer Seite zur anderen, ohne irgendwo lange zu bleiben.«

Ich bin glücklich, traurig, up, down, in, out, hoch, oben im Himmel und tief unten auf der Erde. Die lange Nacht wird sich in den kommenden drei Stunden mit diesem Weltmeister der Ambivalenz befassen. Sie wird an Dillens ersten Auftritt in der Bundesrepublik Deutschland erinnern, als er 1978 mit seiner Band in einem Sonderzug der Deutschen Bundesbahn von Rotterdam kommend über Dortmund, West-Berlin und Nürnberg nach Paris reiste. »A Slow Train Coming«.

Das Wetter. Das Wetter.

Broken lives, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds.

Everything is broken.

In Dillens Laufbahn als Songwriter und Performing Artist gab es immer wieder Brüche, die sein Publikum irritierten und bis zur Randale polarisierten. Um einige dieser Bruchstellen wird diese lange Nacht kreisen. Auch in Berlin kam es, als Dillen im Juni 1978 in der Deutschlandhalle auftrat, zu einem Zwischenfall, der in den letzten Jahren

der jedoch von heute her gesehen nur als müder Abklatsch jener Szenen in Erinnerung bleibt, die sich Mitte der 60er Jahre in den USA und in England abgespielt hatten. Dabei ging es immer nur um eines, Dylans verzweifelte Anstrengung, sich von den Erwartungen seines Publikums nicht in die Enge treiben zu lassen und alles abzuwehren, was ihn in seiner künstlerischen Entfaltung behindern könnte. Bereits 1965 beim Folk Festival in Newport

hatte er gegen das Reinheitsgebot der Folkpuristen verstoßen, als er den Ghost of Electricity losließ, die elektrische Gitarre in die Hand nahm und mit einer laut hämmernden Rockband auftrat. Ein Skandal, der ihm bis nach Europa folgte. Am 17. Mai 1966 entlud sich in Manchester die Spannung zwischen Dylan und einem Teil seines Publikums in einen Dialog von pophistorischer Bedeutung.

Lange war die Raubkopie dieses Konzerts ein begehrtes Objekt von Sammlern. Jetzt hat Columbia Records den legendären Auftritt in der Free Trade Hall von Manchester als CD herausgebracht. Zu hören ist Dylan auf der Bühne. Zwischen den einzelnen Songs deutlich die Unruhe des gespaltenen Publikums. Beifall, Zwischenrufe und verlangsamtes Klatschen gegen den Beat. Dylan stimmt die Gitarre, endlos wie immer,

Als ihm der Lärm zu viel wird, fordert er das Publikum auf, das heftige Geklatsche zu unterlassen. Musik

Dann, kurz vor Schluss des Konzerts,

Als Dylan sich bereits in Leige Rolling Stone groovt, dringt aus dem Publikumsgeraune klar und deutlich die Stimme eines Rufers. Judas, Dylan verblüfft oder auch nicht, fährt fort, die Saiten seiner Gitarre zu picken, um dann, perfekt getimt, zu antworten, »I don't believe you. You are a liar.« »I don't believe you.«

Das war in Manchester. Von da ging es weiter nach London, wo Dylan in der Royal Albert Hall seine aufreibende Welttournee 66 abschloss. Es ist der 26. Mai 1966 und sein vorletztes Konzert.

Bob Dylan steht allein auf der Bühne der Royal Albert Hall in London. Die Tour hat lange gedauert, 76 Konzerte in zehn Monaten und auf drei Kontinenten. Dazwischen schnitt er einen Film, schrieb an seinem ersten Buch und nahm ein Doppelalbum mit neun Liedern auf, Blonde und Blonde. Alle Konzerte der Tour sind ausverkauft, fast jedes läuft nach demselben Muster ab. Wenn er alleine auf die Bühne kommt und zur Gitarre seine Lieder singt, sitzt das Publikum andächtig da.

Und wenn er nach der Pause mit seiner Band zurückkommt, pfeifen ihn die Leute aus. Überall, auch in Amerika und in liberalen Städten wie Berkeley oder New York, wollen sie seine neue elektrische Musik nicht hören, die er zu maximaler Lautstärke entfesselt. Die Gemeinde will ihren Rebellen als Pfadfinder mit Wandergitarre konservieren, als singenden Redenschreiber für die Revolution. Einen Rock'n'Roll-Star aber, der seine Zeilen zum Feedback seiner Mitmusiker ins Mikrofon schreit, das ist es nicht, was sie von ihm erwarten.

Seine Liebe zum Rock'n'Roll erscheint ihnen als Verrat. Ihm bedeutet sie das genaue Gegenteil. Sein größter Wunsch, schrieb er einmal zu Beginn seiner Karriere, sei ein Posten in der Begleitband von Little Richard. Als ihn Journalisten fragen, ob er ein Dichter sei, nennt er sich einen Song-and-Dance-Man. Das klang wegwerfend damals, aber es war im Ernst. Protest durch Bewegung. Jean-Martin Büttner, der im Tagesanzeiger Zürich veröffentlicht, was er zu Dylan zu sagen hat,

beschäftigt sich für die lange Nacht mit dem, was jenseits des Skandals das eigentliche Ereignis in England war. Die europäische Uraufführung von Wishes of Jahanna in einer, wie ein Kritiker schrieb, überirdischen Qualität. Am Ende der langen Tournee die beiden Auftritte in der Londoner Royal Albert Hall.

Dylan zuerst wie immer alleine, eine Dreiviertelstunde lang, mit Gitarre, Harmonika und feurigem Haarbusch. Ein schmaler junger Mann im Scheinwerferlicht, charmant, unnahbar. Nobody feels any pain, singt er im toten Stillen, voll besetzten Saal. Er ist am Anschlag, nur das Amphetamin hält ihn noch wach. Schläfrige Stimme, hellwache Fräsierung. Dann spielt er Visions of Johanna, ein weiteres Stück aus dem neuen Album, das in England noch niemand gehört hat.

Die Gitarre schlägt ihre zeitlupenden Akkorde. Die Mundharmonika atmet schwer. Ansonsten hört man nur die Stimme im dunklen Saal und das atemlose Publikum. Die Stimme füllt den Raum. Aber wenn Dylan nicht singt, nimmt man hinter den Pickings der Gitarre die Stille wahr, das schweigende Publikum. Dylan deutet diese Stille in der ersten Zeile und singt von den Täuschungen in der Nacht. End is just like the night, to play tricks when you're trying to be so quiet.

In der zweiten Zeile schon besingt er dann das Ende dessen, das noch gar nicht angefangen hat, sieht voraus, was mit dem Ende der 60er Jahre zusammenfallen wird, die große Ratlosigkeit. We sit here stranded, though we do our best to deny it. Visions of Johanna schildert die Erscheinungen eines Erzählers, der zugleich von der Unmöglichkeit berichtet, seine Visionen in Worte zu fassen. How can I explain? It's so hard to get on.

Die Vokabeln klingen gedehnt, die Konsonanten scharf. Man hört beides, die Visionen und die Schwierigkeit, sie zu artikulieren. Visions of Johanna ist ein Stück über den Rand der Sprache und das Flackern der Gedanken in der Nacht. Über das Unwirkliche und das Hyperreale. Über die Flutung des Bewusstseins mit Bildern, Tönen, Gefühlen. Die Gesellschaft bricht auseinander, das Ich löst sich auf. Dylan deutet das Erste im Zweiten. The Ghost of Electricity

»Howls in the bones of her face«, heisst es an einer Stelle. Das Gespenst der Elektrizität, das im Gesicht der Geliebten flackert, ist zugleich eine Warnung über das, was an diesem Abend folgen, was er auf derselben Bühne noch entfesseln wird. Der Volkssänger wird schreien, das Bürgerrechtslied von früher wird in sexuell geladenen, kriegerisch lauten Rock'n'Roll überführt. »It used to be like this«, sagt Dylan einmal von der Bühne herunter, »and now it goes like that«.

Auf Visions of Johanna kündigen sich diese Ereignisse an, fast lautlos. Dylan besingt mit entrückter Stimme die Visionen, die ihn überwältigen. Die Phrasierung ist präzis, doch die Vokabeln klingen gedehnt. Man nimmt beides wahr, die Visionen und den Widerwillen, sie zu artikulieren. Der amerikanische Kritiker Cameron Crowe spricht von der überirdischen Qualität dieser Aufführung. Sein Kollege Paul Williams findet, Dylan sänge wie aus tiefem Traum erwacht.

Es kommt einem vor, als müssten sich die Worte gegen ihren Sound, das Gesagte gegen das Gemeinte durchsetzen. Wie wenn, kurz vor dem Einschlafen, das Bewusstsein durch Erinnerungen sich rekonstituiert oder beim Aufschrecken der Traum erst vergessen geht und plötzlich wieder erinnert wird. Visions of Johanna mit seinen halbwachen Bildern, dem flackernden Licht, ist ein Song über das Helle im Dunkeln. Hohlräume werden beschrieben und mit Bildern und Tönen vermessen.

Der Ofen hustet, das Radio dudelt, das Licht flackert. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft. There's nothing, really nothing to turn off. Es ist ein Stück über die Flutung des Bewusstseins. The visions of Johanna concur my mind, endet die erste Strophe. They have now taken my place, die zweite. They kept me up, past the dawn, die dritte.

Zuletzt sind die Visionen bloß noch Erinnerung und die Erinnerung das Einzige, was bleibt. Die letzten Zeilen des Songs Seit seiner ersten Aufführung ist Visions of Johanna als Drogensong herumgereicht worden. Dylan selbst hat solche Interpretationen immer zurückgewiesen.

"I never have, I never will, write a drug song" kündigt er das Stück am nächsten Abend an, wobei ihm anzuhören ist, dass er dabei völlig bekifft ist. Aber er hat Recht: Es ist nicht relevant, ob "Visions of Johanna" von Halluzinationen oder Träumen handelt, "Series of Dreams", wie Dylan ein späteres Stück von 1989 genannt hat, sondern relevant ist, wovon diese Visionen erzählen und was dem Erzähler dabei widerfährt. Der Sänger hat Visionen und singt darüber.

His sunglasses became windows, wie Patti Smith einmal über ihn geschrieben hat. Für einen Moment halten Songs die Zeit an, sagt Dylan. Paul Williams spricht von der Stopped Time im Song Visions of Johanna. An die Stelle der Zeit tritt der Raum, dessen Stille sich mit Sound füllt, so wie der Sänger die Stille im Saal mit Gesang füllt. Wo die Musik nicht hinkommt, ist die Stille endlos. Inside the museums, infinity goes up on trial.

In den Museen herrscht die Unendlichkeit, aber mit den Museen konnte Dylan noch nie etwas anfangen. Visions of Johanna handelt von den Visionen, die kein Museum zeigen kann. Es sind die Visionen eines Schlaflosen im amerikanischen Traum. Musik

We sit here stranded, though we all do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lates flicker from the opposite love. In this room the heat pipes just call.

Für einen Moment halten Lieder die Zeit an.

Mehr als eine Dekade nach den tumultösen Auftritten in Manchester und London sollte Dylan im Juni 1978 in der Berliner Deutschlandhalle erneut mit einem Publikum konfrontiert werden, dem nicht passte, was sich auf der Bühne tat. Dabei war die Deutschlandpremiere in Dortmund ein Erfolg beim Publikum wie in den Medien.

Obwohl auf der Bühne in der Westfalenhalle nicht der Klampfenmann stand, der Hobo mit Mundharmonika und Gitarre, als den sie ihn irgendwie in Erinnerung hatten, sondern ein Bandleader mit acht Musikern und drei stimmkräftigen Frauen als Backingsingers in einer Big-Band-Formation. Verdillens Entwicklung in den 70er Jahren verfolgt und Street Legal, das damals aktuelle Album, zur Kenntnis genommen hatte, war eingestellt auf das, was ihn oder sie erwarten würde.

Trotzdem, die Show durchchoreografiert, Dylan geschminkt mit Lidschatten, die Band in Bühnenklamotten, Don't Think Twice im Reggae-Rhythmus, All Along the Watchtower dominiert von der virtuosen Geige David Mansfields, das Silber-Saxophon von Steve Douglas, die Kongas von Bobby Hall und das Schubidubidu der Girls im Hintergrund, das war schon gewöhnungsbedürftig.

Las Vegas-Stil, wie ein Kritiker abschätzig anmerkte. Aber weder für das Publikum in England noch Holland, noch für das in Dortmund, war es ein Grund zur Randale. They cracked bills and washed out homes, blew into my face with scorn, but it's not that way, yeah, yeah.

In einem Sonderzug ging die Reise von Dortmund via Hamburg nach West-Berlin. Dem Tourtross von insgesamt 50 Personen standen vier Waggons zur Verfügung,

Ein Person, ein Salon, ein Gepäck und ein Speisewagen, dessen Personal sich mit US-amerikanischen Essgewohnheiten vertraut gemacht hatte. Einige Musiker hatten ihre Ladies dabei. Auch Dylans Tochter Anna war an Bord. Mary Alice Artis, damals die Frau an Dylans Seite, von der es heißt, sie habe ihn auf seinen religiösen Trip gebracht, kam erst in Paris dazu. Der Sonderzug wurde an fahrplanmäßige Züge angehängt und am jeweiligen Bestimmungsort wieder abgekoppelt.

Der Grenzübertritt in die DDR verlief reibungslos und korrekt, wie auch die Ausreise Richtung Nürnberg zwei Tage später. Während der Roadmanager den Grenzbeamten am Bahnsteig in Büchen zusammen mit den Reisepapieren ein paar Autogrammkarten und signierte Platten überreichte, saß Dillen im Salonwagen und spielte Gitarre. Das verstimmte Klavier blieb unangetastet. Der Zug traf am späten Nachmittag in Berlin ein, Bahnhof Zoo.

Dillon und seine Begleiter logierten im Kempinski. Viel von der Stadt hat Dillon nicht gesehen. Am Tag des Konzerts auf dem Wegen die Halle ließ er sich in die Lietzenburger Straße fahren, wo er sich in einem Second-Hand-Laden umsah. Der Soundcheck in der Deutschlandhalle verlief befriedigend, die Halle erwies sich als bespielbar, woran Fritz Rau, der deutsche Veranstalter, nie gezweifelt hatte. »Jede Halle ist bespielbar«, sagt er, »man muss sie nur bespielbar machen.«

Das Konzert ist ausverkauft, Dylan wird mit freundlichem Beifall empfangen. Die Band beginnt mit einer Instrumentalversion von A Hard Rain's Gonna Fall. Wie schon in Dortmund ist die Irritation des Publikums von Anfang an zu spüren. Doch von Song zu Song werden Dylan und seine Band mit freundlichem Beifall begleitet, bei einem Song mehr, beim anderen weniger. Plötzlich, gegen Ende des Konzerts, fliegen Gegenstände auf die Bühne. Mehltüten, Eier, Wasserbeutel.

Buhruf und Pfiffe sind zu hören, am stärksten als Dylan die Sängerinnen vorstellt, doch der zustimmende Beifall überwiegt. Ein Großteil des Publikums hatte von der Aktion überhaupt nichts mitbekommen, wie sich später herausstellen sollte, als der Zwischenfall zum Stadtgespräch wurde. Umso heftiger schlugen die Wurfgeschosse im Backstage-Bereich ein, während Dylan ungerührt an der Setliste festhält und Forever Young spielt, bevor er die Bühne verlässt.

Fritz Rau, hoch alarmiert, schlägt vor, es dabei zu belassen. Doch Dylan besteht auf den beiden im Programmablauf vorgesehenen Zugaben. Er kommt zurück, spielt bei Saallicht »I'll be your baby tonight« und beendet das Konzert wie vorgesehen mit »The times, they are changing«. Fritz Rau ist beeindruckt. Er als örtlicher Veranstalter hätte akzeptiert, wenn Dylan ohne Zugabe abgetreten wäre. Nach der Schlussnummer herrscht in den Katakomben der Deutschlandhalle beträchtliche Aufregung.

Aus Sicherheitsgründen wird die Abfahrt ins Hotel verschoben. Fritz Rau und Dillen Security-Leute haben Angst vor Demonstranten, die den Bus blockieren könnten. Man wollte erst das Publikum abziehen lassen, bevor man den Bus bestieg. Doch Dillen selbst zeigt sich unbeeindruckt. What happened? fragt er interessiert, aber gelassen. Auf der Rückfahrt ins Hotel. Keine Ahnung, ob sich der Protest gegen die schwarzen Sängerinnen gerichtet habe. Die Betonung liegt auf schwarz.

Dylan vermutet einen rassistischen Hintergrund. Maybe, maybe not. Niemand hatte eine schlüssige Antwort. Damit scheint der Zwischenfall für Dylan erledigt. Er wechselt das Thema. Ob Fassbinder in der Stadt sei, will er wissen. Und wo er ihn treffen könne. Fassbinder war in der Stadt.

Es gelang aber nicht, ihn in dieser Nacht noch zu erreichen. Dafür tauchte Elvis Costello am Pool des Kempinski auf, wo sich Dylan, seine Musiker und die Crew, soweit sie abkömmlich war, zum Chill-Out bis zum Morgengrauen versammelt hatten. Wer und aus welchen Gründen damals Dylan eine Lektion erteilen wollte, ist bis heute unklar. Thomas Brasch, der in der Halle war und den Zwischenfall beobachtet hatte, stellt in einem Gedicht Vermutungen über den Täterkreis an.

Und der Sänger Dylan in der Deutschlandhalle, ausgepfiffen, angeschrien, mit Wasserbeuteln beworfen von seinen Bewunderern, als er die Hymnen ihrer Studentenzeit sang im Walzertakt und tanzen ließ. Die schwarzen Puppen sah staunend in die Gesichter der Architekten mit Haarausfall und 5000 Mark im Monat, die ihm jetzt zuschrien, die Höhe der Gage rund 50.

sein ausbleibendes Engagement gegen das Elend der Welt. So sah ich die brüllende Meute, die Arme ausgestreckt im Dunkeln neben ihren dürren Studentinnen mit dem Elend aller Trödelmärkte der Welt in den Augen, betrogen um ihren Krieg, zurückgestoßen in den Zuschauerraum der Halle, die den Namen ihres Landes trägt, endlich weg.

Verwandt ihren blökenden Vätern. Aber anders als die, betrogen um den, den sie brauchen. Den führenden Hammel. Die Wetter schlagen um, sie werden kälter. Wer vorgestern noch Aufstand rief, ist heute zwei Tage älter. Musik

In der Woche nach Dillens Auftritt erscheint im Berliner Szeneblatt TIP zwischen Anzeigen der Firmen Fotomayer und Herté Heimwerkermarkt eine schwarz gerahmte Todesanzeige aufgegeben von einem Anonymous, der im Kleingedruckten mit AWF signierte. Nach einem weitgespannten und erfüllten Leben im Schlief am 29.06.1978 sehr laut schlief

Berlin, im Juni 1978. Der Mann, der diese höchst originelle Anzeige geschaltet hatte, lebt noch immer in Berlin.

Er betreibt erfolgreich in der elterlichen Villa eine Werbeagentur. Er ist Besitzer eines Schlosses in Brandenburg und eines Chateaus in Südfrankreich. Wer vorgestern noch Aufstand rief, ist heute zwei Tage älter. Musik

Die Stimmung im Zug, der am frühen Vormittag vom Bahnhof Zoo durch die DDR Richtung Nürnberg abging, unterschied sich deutlich von der auf der Reise zwischen Dortmund und Berlin. Dylan und die meisten Mitglieder der Band bestiegen den Zug unausgeschlafen und ungefrühstückt. Im Speisewagen herrschte Hochbetrieb.

Auch Dylan, der sich auf der Fahrt nach Berlin meist in seinem Abteil oder Gitarre spielend im Salonwagen verkrochen hatte, nahm am Regentreiben im Speisewagen teil. Trotz der frühen Stunde wurde viel geredet. Die Ereignisse vom Abend zuvor wirkten nach. Berlin war ein Reality-Kick, der die einschläfernde Tourroutine unterbrochen hatte. Unsanft geweckt fragten sich plötzlich alle, wo sind wir hier eigentlich? And where do we go? Es war an der Zeit...

den Berliner Zwischenfall zu vergessen und Dylan und seine Begleiter auf den Ort vorzubereiten, an dem sie am folgenden Tag auftreten sollten. Dortmund, Berlin, Nürnberg bzw. Westfalenhalle, Deutschlandhalle, Zeppelin Field. So stand es im Tourplan. Niemand, weder Dylan noch die Band, hatte eine Vorstellung von der Nazi-Kulisse, die sie auf dem Aufmarschgelände der Nürnberger Reichsparteitage vorfinden würden.

Dabei ging Dylan alles andere als unvorbereitet in das Land, in dem er zum ersten Mal auftreten sollte. In einem seiner frühen Songs »With God on Our Side« hatte er bereits die Rolle der Deutschen in der Schlachtordnung des Kalten Krieges sarkastisch kommentiert. »When the Second World War came to an end, we forgave the Germans and we were friends«.

Obwohl sie sechs Millionen in den Öfen verbrannten, haben jetzt auch die Deutschen Gott auf ihrer Seite. Unmittelbar vor seinem ersten Auftritt in der Bundesrepublik Deutschland besuchte er mit Freunden und einigen Musikern das Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Auch das eine Vorbereitung. Man hatte die Open-Air-Bühne in Nürnberg gegenüber der Reichsparteitagstribüne aufgebaut. Das Publikum stand mit dem Rücken zur Nazi-Szenerie

Wir standen tatsächlich auf der Bühne, wo Hitler die Rallye beantworten musste. Ein sehr schwerer Deal.

Noch in der Planungsphase der Tour spielte er mit dem Gedanken, die Nazitribüne mit schwarzen Tüchern zu verhängen. Um den Ungeist des Ortes zu bannen, wollte er in großen weißen Lettern »The Times There Are Changing« quer über das verhüllte Objekt schreiben lassen. Es blieb bei einem Plan. Zu aufwendig und zu teuer für einen One-Nighter. Hätte Fritz Rau seine Idee umgesetzt, wäre er noch vor Christo der Erste gewesen, der ein Objekt deutscher Gewaltarchitektur verhüllte.

Beeindruckt und aufgewühlt kehrte die Band nach Besichtigung der Spielstätte ins Grand Hotel Nürnberg zurück. Allen war klar, dass man auf diesen besonderen Ort irgendwie reagieren musste. Schließlich schlug Dill nach einer Diskussion im Foyer des Hotels vor, auf das Stage-Outfit zu verzichten und ungeschminkt in Straßenkleidern aufzutreten. Und so geschah es. 80.000, vielleicht auch 100.000 Zuschauer und Zuschauerinnen waren gekommen und

um Dylan auf dem Zeppelinfeld zu hören. Eric Clapton, der seinerseits Publikum mitgebracht hatte, trat im Vorprogramm und bei Dylans Zugabe auf. Schon lange vor Konzertbeginn umlagerten Tausende von US-amerikanischen Soldaten in Freizeit, Kluft und Bierlaune die Bühne. Einige waren ziemlich verladen, als Dylan endlich erschien. Die Band spielte ein Set von 31 Songs – in Dortmund und Berlin waren es 27 –

Zwischendurch, quasi in der Pause, zeigten zwei der Backing-Vocals, was sie als Solistinnen draufhaben. Auch Stephen Soules wurde ein Solo zugestanden. Bevor Dylan zu Masters of War ansetzte, ließ er das Publikum wissen, dass er wusste, wo er war. Es sei ihm eine Genugtuung, diesen Song an diesem Ort zu spielen. »Great Pleasure to Sing in This Place«

Untertitelung des ZDF, 2020

Die Show von fast drei Stunden ging ohne Zwischenfall über die Bühne.

Die paar Dutzend Neonazis, welche bei Masters of War mit Gegenständen geworfen haben sollen, hat außer dem englischen Dylan-Biografen Clinton Haley niemand gesehen. Auf der Fahrt von Nürnberg über Straßburg nach Paris am nächsten Vormittag versammelte sich die Band in dem mit einer respektablen Stereoanlage ausgestatteten Salonwagen, um den Mitschnitt des Konzerts vom Tag zuvor abzunehmen. Dylan war unzufrieden mit dem PA-Mix. Der Mann am Mischpult habe seine Gitarre weggedrückt.

In Paris wurde er ausgewechselt. Zufrieden waren dagegen alle mit dem Solo von Helena Springs, die scheu und verlegen den Beifall ihrer Mitspieler entgegennahm. Paris. Another city, another show. Nicht ganz. Denn obwohl ihn das französische Publikum feierte, wurde Dylan noch lange vom Nachhall seines Auftritts in Nürnberg verfolgt. Nachts, sagte er, kommen die beklemmenden Bilder wieder hoch. »There was a lot of violence in the crowd.«

Back to the 60s, die lange Nacht feiert Dylans Geburtstag. Das Wetter. Skies are slippery grey. The air burns. Stormclouds rise. The wind howls like a hammer. The night blows cold and rainy.

Ein Nachtrag noch zum Thema Dillen und Berlin.

Nach seiner energiegeladenen Show in der Treptower Arena im Frühsommer 2000 schrieb ein begeisterter Kritiker, jetzt sei auch das Berliner Publikum mit Dillen endgültig im Rhein. Wieso erst jetzt? Nach dem Zwischenfall in der Deutschlandhalle 1978 ist Dillen wiederholt in der Stadt gewesen. Er ist als Rabbi verkleidet im Kongresszentrum aufgetreten. Er hat unter dem Zeltdach des Tempodrom neben dem verhüllten Reichstag gespielt und draußen auf der Waldbühne.

Das Berliner Publikum hatte sich längst mit Dillen ausgesöhnt, was sich auch in der Presseberichterstattung spiegelt. Wäre da nicht das Publikum im Osten der Stadt, das eine eigene Erinnerung mit Dillens Auftritt im Treptower Park am 17. September 1987 verbindet. Es ist die Erinnerung an eine große Enttäuschung. Dillen war ein Mythos auch in der DDR. Die vom Zentralrat der FDJ als Friedenskonzert deklarierte Show war Dillens erster Auftritt in der Hauptstadt.

Eine fiebrige Erwartung schlug ihm entgegen, als er unter dem überraschend verhaltenen Beifall von mehr als hunderttausend Menschen die Bühne im Treptower Park betrat. Vor ihm ein erwartungsvolles Publikum, das danach gierte, als Publikum wahrgenommen zu werden, das auf ein Zeichen von der Bühne wartete, woraus zu schließen wäre, dass sich der Sänger wie das Publikum des Besonderen dieses Augenblickes bewusst sind. Das konnte nicht funktionieren.

Für Dylan und seine Band war die Bühne im Treptower Park ein Veranstaltungsort unter vielen. Sie hatten, bevor sie nach Europa kamen, zwei Konzerte in Tel Aviv und Jerusalem gespielt. Dylan solle schwer gehabt haben mit dem israelischen Publikum, doch das dann andere Geschichte. Eröffnet wurde die Europatour in Basel, wo Dylan mit Tom Petty and the Heartbreakers im Stile einer Punkband ein denkwürdiges Konzert gab. Über Modena...

wo sie im Rahmen des Festivals der UNITAR spielten, Thüringen, Dortmund und Nürnberg, kam die Tour nach Berlin, von wo aus sie weiterzog nach Rotterdam, Kopenhagen und Helsinki. Der Ablauf des Konzerts im Treptower Park folgte einer Set-Dramaturgie, die Roger McGinn mit seiner akustischen Gitarre an den Anfang setzte, gefolgt von Tom Petty and the Heartbreakers sowie Roger McGinn gemeinsam mit Tom Petty and the Heartbreakers und ans Ende der Show Bob Dylan.

Der spielte, wie an den Abenden zuvor und an den Abenden danach, 14 Songs und entschwand, wortlos. Eben das hat ihm das Ostberliner Publikum übel genommen. Das nahm man persönlich. Man wollte angesprochen werden. Wer wusste schon und wollte schon wissen, dass Dylan sich in den Konzerten davor wie auch in den Konzerten danach ebenso wortlos davon gemacht hatte.

In Christoph Diekmanns Text »How does it feel?«, der Dillens Auftritt im Osten Berlins aus der Sicht des Einheimischen beschreibt, ist diese Enttäuschung deutlich zu spüren. Diekmann fühlte sich, wie viele andere auch, mit denen ich in den Jahren danach über das Ostberliner Konzert gesprochen habe, um etwas betrogen. Eine, wenn man nachfragt, diffus zu nennende Erwartung. Als er dann auch noch einen Bühnenablaufzettel findet,

auf dem Stücke verzeichnet sind, die an diesem Abend nicht zu hören waren, glaubt er zu wissen, dass Dylan aus unerfindlichen Gründen frühzeitig die Lust verloren und das Konzert abgebrochen habe. Diekmann zählt die Songs auf, die dem Ostberliner Publikum entgangen sind, darunter auch »I Dreamed I Saw St. Augustine«. Doch ausgerechnet dieser selten gespielte Song war das herausragende Ereignis des Abends im Treptower Park.

Christoph Diekmann hatte ihn im Wust seiner widersprüchlichen Gedanken und Empfindungen einfach überhört. So etwas nennt man einen emotionalen Ausnahmezustand. Das Phänomen ist im Zusammenhang mit Bob Dylans Auftritten allgemein bekannt, gilt aber nicht als behandlungsbedürftig. Es gibt ein Buch, das ich geschrieben habe, das etwas über Woody sagt. Was bedeutet Woody Guthrie für dich? In 25 Worten. Und...

Ich konnte es nicht. Ich habe fünf Seiten geschrieben. Ich habe sie hier. Ich habe sie hier durch einen Unfall. Aber ich würde es laut sagen. Wenn Sie sich mit diesem Ding zusammenführen können. Es heißt "Laste Thoughts on Woody Guthrie". Wenn dein Kopf zwischendurch wird und dein Gehirn müde wird, wenn du denkst, du bist zu alt, zu jung, zu klug, zu dumm.

...

Musik

* Musik *

Musik

True Dylan. Hörspiel in einem Akt, wie es sich an einem Nachmittag in Kalifornien wirklich ereignete. Von Sam Shepard. Bist du bereit? Ja. Ich muss nur rasch ein paar Anrufe machen. Oh. Weißt du, wo ich gerade war? Wo? Paso Roble.

Weißt du, diese Straße, auf der James Dean umkam? Ach ja? Ich war an der Stelle, genau an der Stelle, ein ziemlich windiger Ort. Ist ja wie eine Statue oder ein Denkmal in der Stadt aufgestellt, oder? Ja, aber ich war an der Kurve, wo er den Unfall hatte, außerhalb der Stadt. Und dieser Ort ist unglaublich. Ich meine, der Ort, an dem er starb, ist so beeindruckend, wie der Ort, an dem er lebte. Nebraska?

Wo hat er gelebt? Er kam von der Farm irgendwo, oder? Ja, Iowa oder Indianer, ich habe es vergessen. Aber dieser Ort da oben hat so eine Aura. Er liegt in dieser weiten Landschaft.

Es ist, als habe dieser Ort James Dean zu dem gemacht, der er ist. Wäre er dort nicht gestorben, wäre er nicht James Dean gewesen. Du weißt, was Elvis gesagt hat? Er sagte, wenn James Dean gesungen hätte, dann wäre er Rick Nelsen gewesen. Tatsächlich? Ja. Brauchst du irgendetwas? Nee. Du hast Bier mitgebracht? Ja. Ich muss ein paar Anrufe machen. Gut.

Wer hat vorhin diese Musik gespielt? Welche Musik? Die Klaviermusik. Keine Ahnung. Wenn James Dean gesungen hätte, wäre er Ricky Nelson gewesen. Elvis hat das gesagt? Ja. Armer Ricky.

Ich wünschte, er wäre jetzt hier bei uns. Ich frage mich, ob irgendwer ihm jemals, als er noch lebte, gesagt hat, wie großartig er war. Ich meine Leute wie die Rock'n'Roll-Kritiker. Ich passe. Du weißt, dass Emilio Fernandez auf Kritiker schoss, die seine Filme nicht mochten? Auf Partys. Maria? Hör zu.

Was wird das für eine Sache heute Nacht? Ja? Es wird eine Menge Leute da sein. Das ist genau das, was ich ausfinde. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Leute, glaubst du, werden da sein? Okay, warte, warte, warte. Ich habe gerade jemanden hier. Ja, ich weiß. Ja gut, ich habe ihre Action gesehen. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie in so einem Lüge gesehen. Ja.

Keine Ahnung, 59 oder 60, irgendwann da. Ja. Ich war in der Gegend ziemlich lange. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Okay, also ich rufe dich später nochmal an, um zu sehen, was abgeht. Okay, bye. Sam, was soll das eigentlich werden? Ich weiß es nicht. Sprechen wir über etwas Bestimmtes? Ich habe hier einen Haufen Fragen. Du hast Fragen mitgebracht? Ja.

Wie viele Fragen? Ein paar. Was ist, wenn ich keine Antworten habe? Denk dir was aus. Okay, stell mir eine Frage. Okay. Warte eine Sekunde. Ich muss sehen, ob dieses Ding funktioniert. Du hast einen Rekorder? Ja. Okay. In Ordnung. Wann läuft? Frag mich was. Lass mich sehen. Okay. Warte. Okay, jetzt geht's los. Verbindest du irgendwas mit Engeln? Nein.

Denkst du jemals über Engel nach? Das ist die erste Frage. Soll ich mit was anderem beginnen? Nein, das ist okay. Engel. Ja, also Engel. Was ist das? Oh, der Papst sagt Folgendes über Engel. Er sagt, es gibt sie. Ja, der Papst? Ja, und sie sind geistige Wesen. Das hat er gesagt. Glaubst du das? Ja.

Hast du irgendeine direkte Erfahrung mit Engeln gemacht? Ja, ja, habe ich. Ich muss eben noch einen Anruf machen, in Ordnung? Ja. Brauchst du was? Nee, ich habe alles. Maria? Hi, ich bin's, Norman. Ja, ich mag einfach den Klang deiner Stimme. Hör zu, was ist die Vorwahl für Tulsa? Weißt du das? Tulsa, ja. In Ordnung, gut. Ja.

Ja, das ist okay. Ich brauche sie nicht sofort. Oder Hass? Ja. Es werden also nur wenige Leute da sein. Was ist wenig? Das ist mehr als wenig. Ja, aber das ist nicht, was man wenig nennt. Ach, ich weiß nicht. Ich muss einfach drüber nachdenken. Sehen, wie der Tag läuft. Dann rufe ich dich noch einmal an. Ja, okay.

Soll ich nochmal wiederkommen? Ich könnte gehen und wieder zurückkommen, wenn du willst. Essen gehen. Nee, du bist hier, also bleib. Ich stehe mir eine andere Frage. Okay, lass mal sehen. Okay, erinnerst du dich, was die erste Musik war, die du gehört hast, lange zurück? Erste Musik? Ja. Live meinst du, live? Ja, live. Erste Musik überhaupt? Ja. Polka. Wirklich? Ja, Polka. Ja.

Wo? Oben in Hibbing? Ja, Hibbing. Hibbing liegt in der Nähe von Duluth. Richtig? Richtig. Ich liebe Duluth. Tolle Stadt. Dieser See. Superior. Ja, auch eine toffe Stadt. Besonders, wenn alles zufriert. Die Indianer kommen raus, Pelzjäger. Biber. Ja, Biber auch. Eistauch. Und wo hast du diese Polka-Musik gehört? In der Dancehall oder so? Ja.

Ja. Nein, Kneipen, Dierkneipen. Sie haben sie in allen Kneipen gespielt. Du gehst einfach die Straße rund und hörst das ununterbrochen. Die Leute rannten auf die Straße und tanzten, die Polka. Akkordeonspieler kamen dazu. Haben sie gekämpft oder getanzt? Beide, schätze ich. Vor allem haben sie sich vergnügt. Leute aus der alten Heimat. Polen? Einige nehme ich an. Haben sie auf Polnisch gesungen?

Sie haben in irgendeiner Sprache gesungen. Vielleicht Schwedisch, irgendeine Sprache. Aber du weißt doch, dass du die Sprache nicht kennen musst, wenn es um Musik geht. Du verstehst die Musik, egal in welcher Sprache sie ist. Als ich zum Beispiel unten an der Grenze diese Tex-Mex-Musik gehört habe, das klang für mich wie dieselbe Musik, obwohl die Sprache anders war. Es klingt alles gleich für mich. Dreivierteltakt. Wie alt warst du da?

Ach, keine Ahnung. Neun, zehn. Hattest du damals das Gefühl, abgeschnitten zu sein? Wie meinst du das? Ich meine, so hoch im fernen Norden zu leben. Im Hinterland. Nee, weil ich nicht wusste, was sonst noch passierte. Warum? Hast du dich so gefühlt? Ja, ich fühle mich bis heute so. Down in the boondocks, down in the boondocks. Lord have mercy on a boy from down in the boondocks. Ja.

Du hattest also nicht den brennenden Wunsch, nach New York zu gehen? Nein. Der einzige Grund, warum ich nach New York wollte, war, weil James Dean dort gewesen ist. Du hast James Dean wirklich sehr gemocht? Oh ja, immer schon. Wie kommt das? Aus demselben Grund, aus dem man eben jemanden mag, nehme ich an. Du siehst etwas von dir selbst in ihm. Hast du damals von Musik geträumt? Ich hatte jede Menge Träume. Ich hatte jede Menge Träume.

Ich habe von Sachen wie Ava Gardner, Wild Bill, Hickok geträumt. Sie haben Karten gespielt, einander gejagt und rumgemacht. Ja, manchmal kam ich sogar selbst in den Träumen vor. Radioträume. Du kennst das? Wenn du als Kind lange wach lagst, im Bett Radio gehört hast und dich so mit dem Radio in den Schlaf geträumt hast. Das ist man gewöhnlich eingeschlafen. Das war...

als die Disc-Jockeys noch spielten, worauf sie Lust hatten. Ich hatte die Angewohnheit, bei Baseball-Übertragungen einzuschlafen. Ja, dieselbe Sache. So, als würde man sich ins Radio hineinträumen. Als wäre man im Radio drin. Ja, ich konnte die Bases im Licht der Scheinwerfer sehen und den grünen Rasen des Spielfeldes und die Augen des Pitcher, die auf ein Signal des Catcher warteten. Aber ich weiß nicht, ob man überhaupt von Musik träumen kann.

Wie träumt man von Musik? Nun, ich meine zum Beispiel einen Song wie Pledging My Love. Forever my darling. Ja, was ist damit? Nun, in diese Art von Songs habe ich mich reingeträumt. Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass du so romantisch bist. Oh ja, ich bin sehr romantisch. Du meinst also, du hast dich irgendwie in den Song hineingeträumt, wenn du ihn gehört hast? Ja, genau.

Ich habe mich an die Stelle des Sängers gesetzt. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich glaube, ich habe damals von Musik geträumt. Obwohl man hat alle möglichen Träume mit Musik. Ich meine, manchmal hörte ich einen Typen ein Lied singen und ich stellte mir vor, dieser Typ zu sein. Was ist das für ein Typ, weißt du?

wie Hank Williams oder Buddy Holly. Du hast eine Zeile wie Mississippi Flat gehört. Du sahst dich selbst bis zu den Hüften im Schlamm stecken. Oder vielleicht kam ein Bild hoch bei einer Zeile. Ich erinnere mich, wie ich immer das Bild von der Kopfhaut meines Algebra-Lehrers gesehen habe, wenn ich die Chuck Berry-Zeile The Teacher is Teaching the Golden Rule aus School Day hörte. Seine Kopfhaut? Ja. Er hatte so einen Marine-Kurzhaarschnitt, bei dem die Kopfhaut durchschimmerte.

Bis heute sehe ich seine Kopfhaut, wenn ich diese Zeile höre. Man hört diese Zeile nicht mehr oft. Nein, aber du hast dir hauptsächlich den Sänger vorgestellt, wenn du einen Song gehört hast. Ja, einen gesichtslosen Sänger. Ich habe das Gesicht eingesetzt. Ist das der Grund, warum du Woody Gaffrey besucht hast, als er krank war? Du hattest seine Musik gehört. Ja, ich hatte seine Songs gehört.

Gibt es irgendjemanden in deinem Leben, dem du gerne begegnet wärst, dem du aber nicht begegnet bist? Ja, Bob Marley. Tatsächlich? Ja. Wir haben einmal zur selben Zeit in Veko, Texas, gespielt. Und ich habe ihn verpasst. Das war ziemlich knapp, um sich zu verpassen. Ja, ich wünschte, ich hätte ihn getroffen. Du bist also Gaffrey im Hospital besuchen gegangen? Mhm. Und du warst an seinem Sterbebett? Ja, da. Warst du bei ihm, als er starb?

Du hast viel Zeit mit ihm im Krankenhaus verbracht? Ja. War er bei Clam bewusst sein? Ja. Nein, er war voll da, aber er hatte keine Kontrolle über seine Reflexe. Er musste... Worüber habt ihr gesprochen? Nicht viel. Ich habe wirklich nicht viel mit ihm gesprochen. Er nannte den Titel eines Songs, eines Songs, den er geschrieben hatte, den er hören wollte. Und ich kannte alle seine Songs. Du hast sie ihm also vorgespielt? Ja. Hast ihn irgendwas gefreut? Nein.

Ich meine, da war nichts, was ich ihn hätte fragen können. Was hätte ich ihn fragen sollen? Er war nicht der Typ, dem du Fragen stellst. Du hast also einfach tagelang bei ihm rumgesessen? Ja, ich musste erst dahin kommen. Du musstest um 5 Uhr morgens los. Es war in Greystone, Grey Park oder Greystone. Das ist in New Jersey, irgendwo weit draußen. Es gab einen Bus dahin, Greyhound Pass.

Von der Station an der 42. Straße. Du fährst dahin, steigst aus und gehst den Hügel hoch zum Tor. Eigentlich war es ein ziemlich unheimlicher Ort. Wie alt warst du? Wie alt war ich? Ich weiß nicht, 19 nehme ich mal an. 19, ja.

Und was für Sachen hast du damals gehört? Oh, Bill Monroe, Leute wie Peggy Seeger, Gene Ritchie. Hank Snow? Ich habe immer Hank Snow gehört. Golden Rocket. Warst du damals auf der Suche nach einer künstlerischen Form? Du kannst keinen Fisch fangen, solange du kein Netz ausgeworfen hast, Mann. Das ist wahr. Nee, ich war mit den alten Formen eigentlich immer zufrieden. Heute weiß ich, wo mein Platz ist.

Du hast also das Gefühl zu wissen, wer du bist? Du weißt immer, wer du bist. Ich weiß nur nicht, wer ich sein werde. Sind wir uns jemals begegnet damals? Wann? Als wir 19 waren. Ich hab dich einmal gesehen an der Ecke 6th Avenue und Houston Street. In welchem Jahr? Es muss 66, 67 gewesen sein. Irgendwann da herum. Du hast eine marineblaue gemusterte Jacke getragen und Tennisschuhe. Ja, das muss ich gewesen sein.

Nein, das war früher. Ich habe all diese Platten gehört, die bei Stinson herauskamen. Stinson? Ja. Sonny Terry, Brownie McGee, Almanac Singers. Almanac Singers? Ja. Was ist mit Gospel? Gospelmusik habe ich immer gehört. Was ist mit Skip James oder Joseph Spence? Ja, Bahama Mama. Skip James. Es gab Skip James...

Elmore James. I'd rather sleep in some hollow log than have a bad woman you can't control. Wann ist er eigentlich gestorben? Skip James? Ja. Hodenkrebs. Was? Ja, Hodenkrebs. Er weigerte sich, zu weißen Ärzten zu gehen, weil er befürchtete, dass die ihm die Eier abschneiden. Das kann man ihm nicht im Geringsten verübeln. 4.05 Uhr.

405, bist du sicher? Ich weiß nicht. 405 klingt nach Oklur-Homözytik. Ich kann mich nicht erinnern. In Ordnung. Ja, 405. Ich denke, ich lasse es wieder. Ich weiß nicht. Klingt nach zu vielen Plattenproduzenten. Ja, ich werde wahrscheinlich hierbleiben. Okay, in Ordnung. Ja, ja. 405.

Das ist unglaublich. Was? Hier ist nichts als Klaviermusik drauf. Meinst du, unsere Stimmen sind nicht drauf? Hör selbst. Das ist genau die Musik, nach der ich dich gefragt habe. Wann? Vorhin, als du gekommen bist. Das ist die Musik. Aber unsere Stimmen sind nicht drauf. Macht nichts.

Golden Rocket.

Warst du damals auf der Suche nach einer künstlerischen Form? Du kannst keinen Fisch fangen, solange du kein Netz ausgeworfen hast. Da, siehst du? Es hat sich nur versteckt. Das ist irre. Wo ist diese Musik hergekommen? Muss schon drauf gewesen sein. Ist das ein altes Band? Nein, ich habe es heute Morgen gekauft. Engel. Sonderbar. Ist es jetzt an? Ja, ich glaube. Okay, Feuer frei. Okay, lass mal sehen.

Glaubst du, dass es möglich ist, einen Pakt mit jemandem zu schließen? Einen Pakt? Ja, ich weiß, dass es möglich ist. Ich meine, du solltest einen Pakt mit jemandem nahmen. Doch das wirft ein kleines Problem für mich auf, zum Beispiel. Mit wie vielen Leuten kann man einen Pakt schließen? Und mit wie vielen zur selben Zeit? Nicht mit so vielen.

Wie ist das mit Frauen? Von Frauen verstehe ich überhaupt nichts. Wie ist das mit Kellnerinnen? Mir scheint, dass die Kellnerinnen heutzutage jünger und jünger werden. Einige sehen aus wie Babys. Also hast du nicht viel Hoffnung, was Frauen betrifft? Im Gegenteil. Frauen sind die einzige Hoffnung. Ich denke, sie sind sehr viel stabiler als Männer. Das einzige Problem mit Frauen ist, dass sie die Dinge zu lange laufen lassen. Welche Dinge? Der ganze westliche Realitätssinn.

Manchmal haben Frauen eine Tendenz zu nachsichtig zu sein. Etwa, wenn ein Junge runtergeht und einem alten Mann auf den Kopf schlägt, ein paar alte Frauen ausraubt, ins Haus seines Bruders einbricht und einen Häuserblock in die Luft jagt und seine Mama kommt immer noch an und beweint ihn. Ja, aber das ist dann nur natürlich, oder? Das liegt in der Natur des Mutterseins.

Ja, so wird es sein. Natur. Hast du dich jemals als Paar gefühlt? Als Paar? Du meinst zwei? Ja, die ganze Zeit. Manchmal fühle ich mich wie zehn Paar. Ich meine, als wärst du Teil einer anderen Person, der du gehörst. Diese andere Person trägt etwas mit sich herum von dir und vice versa. Vice versa? Ja. Ja, sicher. Ein Paar. Sicher. Ich habe mich so gefühlt. Absolut. Absolut.

Wer hat es geschrieben? Jetzt hast du mich erwischt. Roy Orbison oder sonst wer. Ich weiß es nicht.

Roy Orbison? Nee, ich weiß es nicht. Guter Text. Ja. Ich meine, du fühlst dich zu Leuten hingezogen, die dir etwas zu geben haben. Und möglicherweise hast du etwas, was sie brauchen. Ja, genau. Und dann vielleicht wachst du eines Tages auf und siehst, dass sie dir nichts mehr geben. Wahrscheinlich ist es genau so. Aber vielleicht bist du es auch, der nichts mehr zu geben hat. Ja, vielleicht...

hast du ihnen schon seit Jahren nichts mehr zu geben. Vielleicht ist der Rhythmus weg. Weißt du, ich habe diese Theorie gehört, dass Frauen sich rhythmisch von Männern unterscheiden. Von Natur aus. Ja?

Darauf will ich trinken. Ja, dass der weibliche Rhythmus eine horizontale Bewegung ist, von einer Seite zur anderen und der männliche vertikal, rauf und runter. Du meinst, so wie ein fliegendes Pferd? Ja, so in etwa. Aber dann kommen sie zusammen, oder? Genau. Sie werden dann ein Rhythmus. Ja.

Also gibt es auf lange Sicht nicht so etwas wie Seiten. Es ist alles dasselbe. Es ist nur eine Theorie. Nun gut, man kann aus allem eine Theorie machen, Inia. Fühlst du diese beiden unterschiedlichen Rhythmen in dir? Ja, sicher. Wir alle tun das.

Das ist dieses geschmeidige Seitwärtsding und das ruckweise rauf und runter. Aber sie gehören zusammen. Das eine kommt ohne das andere nicht aus, wie Gott und der Teufel. Hast du diese beiden Teile schon immer gespürt? Ja, immer. So wie du die Lüge und die Wahrheit spürst, manchmal zur selben Zeit, beide zusammen.

Wie in Giganten. Dem Film? Ja, die letzte Szene in Giganten. Die Szene, in der Jack Ring über dem Tisch zusammenbricht. Ja. Ich habe diese Szene nie gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass da etwas verlogen war. Es wirkte nicht echt. Es hat mich immer gestört. So, als wäre da irgendwo eine Lüge verborgen. Aber ich konnte nicht den Finger drauflegen. Mir ging es genauso.

Du meinst, als er betrunken ist und allein in der Versammlungshalle oder was immer es war? Ja. Und weißt du, was der Grund war? Warum es sich unecht anfühlte? Das Make-up? Das viele Grau in seinem Haar? Nein, nein, nein, nein. Ich wünschte, es wäre das Make-up gewesen. Es stellte sich heraus, dass Nick Adams, ein Schauspieler damals, der ein Freund von James Dean war, dessen Stimme synchronisiert hatte, weil James Dean zu der Zeit schon tot war. Ist das wahr? Ja.

Und das passt genau und erklärt, warum es so unwahr klingt, das Ende des Films. Aber das ist, was ich meine, die Lüge und die Wahrheit. Und was ist mit seiner Stimme passiert? Wie meinst du das? Ich meine, was passierte mit James Deans Originalstimme auf der Tonspur? Sie müssen seine Stimme auf der Spur gehabt haben, wenn sie ihn auf dem Film hatten. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie es verpusht. Vielleicht ist die Stimme einfach verschwunden. Mag sein, einfach verschwunden. Ich weiß es nicht.

Manchmal frage ich mich, warum James Dean so großartig war. War er großartig oder war jeder um ihn herum großartig? Nein, er war großartig. Denkst du? Ja. Ich meine, erinnere dich an die Szene in Rebel Without a Cause mit Salmoneo auf den Stufen des Gerichtsgebäudes, wo er angeschossen wird. Plato. Ja, und er hält Plato im Arm und in der anderen Hand hat er die Patronen. Ja. Und was sagt er noch mal?

Das sind keine echten Patronen oder... Nein. Wie war das? Ich habe die Patronen. Richtig. Ich habe die Patronen! Ich meine, das ist große Schauspielkunst. Wo sieht man sowas noch heute? Nirgendwo. Er hat das auch nicht übernachtet, richtig? Ich meine, was immer er gemacht hat, er hat sich damit auseinandergesetzt. Das kann ich mir denken. Und was glaubst du? Ich meine...

Was hat er, was so anders war? Zum Beispiel in der Szene mit dem Patron. Was machte diese Szene so unglaublich? Es war die reine Form des Ausdrucks. Von was? Eines Gefühls. Aber es ging über das Gefühl hinaus, in einen anderen Bereich. Die meisten Schauspieler würden in dieser Szene nichts anderes ausdrücken als Selbstmitleid. Aber er brachte echtes Bedauern rüber. Bedauern? Ja.

Mit der Menschheit. Mitleid mit uns allen. Dieses vergeudete Leben, dieser stille Tod eines unschuldigen Jungen. Der Tod des Unschuldigen. Also hatte er in Wirklichkeit einen Grund? Ich weiß es nicht. Rebel with the cause. Siehst du, das ist das Werk des Teufels. Was? Ja, Worte haben ihre Bedeutung verloren, wie Rebell, wie Grund, Cause, wie Liebe.

Sie bedeuten Millionen unterschiedlicher Dinge. Wie Hank Williams? Nein, du kannst jemals die Bedeutung von Hank Williams verändern. Das bleibt. Niemand wird das jemals ändern. Hast du ihn aufgehört? Bis zum Unfall. Wen sonst sollst du hören, wenn nicht Hank Williams? Hat er dir dasselbe bedeutet wie James Dean? Ja, aber auf eine andere Art. Beide sagten die Wahrheit. Beide starben in Autos? Ja.

Ein Cadillac und ein Porsche. Es war auf dem Weg nach Ohio, glaube ich. Ein Gig in Ohio. Ich habe den Wagen gesehen, in dem er ums Leben kam. Ein Cadillac Coupé Cabrio. Ich habe mir den Rücksitz dieses Wagens angesehen und ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit schnürte mir die Kehle zu. Es war kaum auszuhalten. Ich konnte nicht lange hinschauen. Ich musste mich abwenden. Vielleicht hättest du überhaupt nicht hinschauen sollen. Vielleicht. Bist du abergläubig? Nee.

Du hattest einen Unfall, Stims? Einen Motorrad? Oh ja, lange her. Time 500. Was ist passiert? Ich hatte sie nicht im Griff. Ich war nicht ganz klar im Kopf. Wie meinst du das? Ich war einfach noch nicht so weit. Es war ziemlich früh am Morgen auf der Kuppe eines Hügels nahe Woodstock. Ich kann mich nicht einmal genau erinnern, was passiert ist. Ich war für eine Sekunde von der Sonne geblendet. Die große, orangefarbene Sonne ging auf.

Ich bin direkt in die Sonne reingefahren. Und ich habe hineingeschaut, obwohl ich mich daran erinnere, dass mir vor langer Zeit, als ich noch ein Kind war, jemand erzählt hat, man dürfte niemals direkt in die Sonne schauen, weil man sonst zerblindet. Ich habe vergessen, wer mir das erzählt hat. Mein Vater oder mein Onkel oder sonst wer. Jemand aus der Familie. Ich habe immer geglaubt, dass das wahr sein muss. Denn warum sonst würde ein Erwachsener dir sowas erzählen?

Und ich habe niemals direkt in die Sonne geschaut, als ich ein Junge war. Aber diesmal, aus irgendeinem Grund, habe ich einfach in die Sonne geschaut, mit beiden Augen. Und wie nicht anders zu erwarten war, wurde ich für eine Sekunde geblendet und geriet in Panik oder so. Ich stieg in die Bremse und das Hinterrad blockierte und ich flog ab. Hast du bewusstlos? Ja, ohnmächtig. Wer hat dich gefunden? Sarah.

Sie war mit dem Wagen gefolgt. Sie hat mich aufgelesen. Ich verbrachte eine Woche im Krankenhaus. Dann haben sie mich in dieses Haus von einem Arzt in der Stadt gebracht. In sein Dachzimmer. Ich hatte ein Bett oben im Dachzimmer mit einem Fenster zum Rausgucken. Sarah war bei mir. Ich erinnere mich nur, wie sehr ich meine Kinder vermisst habe.

Ich begann nachzudenken über das kurze, mühselige Leben. Wie kurz das Leben ist. Ich lag einfach da und hörte dem Zwitschern der Vögel zu. Kindern, die auf dem Nachbargrundstück spielen. Oder dem Regen, der vor dem Fenster fällt. Mir wurde bewusst, wie viel ich versäumt hatte. Und dann wieder hörte ich den Lärm dieses Feuerwehrautos. Und ich konnte ständig den Griff des Todes spüren.

Er sah mich ununterbrochen über seine Schulter an. Dann bin ich einfach wieder eingeschlafen. Das war True Dylan. Hörspiel in einem Akt, wie es sich an einem Nachmittag in Kalifornien wirklich ereignete. Von Sam Shepard.

True Dylan mit Michael Altmann als Bob und Dietmar Mühs als Sam. Musik Torge Niemann, Ton Karl-Heinz Stevens und Dagmar Schondey. Ich fand den Pianisten ziemlich link, aber äußerst solide. Er kam mit bandagierten Handgelenken und er brachte seinen eigenen Kleiderbügel mit. Ich sah auf den ersten Blick, dass er keinen Bedarf nach Sonny Rowlands hatte, aber trotzdem fragte ich ihn, was ist eigentlich aus Gregory Corso geworden?

Er stand einfach da. Er holte einen Packen Spielkarten heraus und erwiderte, »Willst du ein bisschen Karten spielen?« Worauf ich antwortete, »Nein, aber was ist eigentlich aus Jane Russell geworden?« Er flappte die Karten und sie segelten durchs ganze Zimmer.

»Das hat mir mein Vater beigebracht«, sagte er. »Es nennt sich Fifty-Two-Pick-Up, aber ich nenne es Forty-Nine-Pick-Up. Mir fehlen nämlich drei Karten.« »Hahaha, ist das nicht zum Brüllen komisch? Und wo ist das Klavier?«

An dieser Geste konnte ich zu meiner Erleichterung sehen, dass er ein Mensch war. Kein Heiliger wohlgemerkt und er war nicht besonders sympathisch, aber immerhin, er war menschlich. Das ist mein Klavier da drüben, sage ich, das mit den Zähnen. Er latschte sofort rüber und er stampfte laut über die Dielen. Psst, sagte ich, du wächst mein Haustier, unerwünschte Schild auf.

Er zuckte die Schultern und holte ein Stück Kreide heraus. Er fing an, ein Bild von seinem kleinen Sohn auf mein Klavier zu malen. »Hey, Augenblick mal! Das ist es nicht, was meinem Klavier fehlt. Ich meine...« »Fass das jetzt nicht persönlich auf. Es hat nichts mit dir zu tun, aber mein Klavier ist verstimmt. Also mir ist es egal, wie du es anstellst, aber reparier es. Bring es wieder in Ordnung.«

»Mein Sohn wird mal Astronaut.« »Ich will's hoffen«, sag ich, »und übrigens könntest du mir vielleicht sagen, was aus Julius La Rosa geworden ist?«

Der Typ sieht aus wie ein Mädchen. Ich habe ihn beim Volkstanz gesehen. Er ist eine Tunte. Was du alles weißt, sage ich, beeil dich und reparier mein Klavier, ja? Ich habe so eine Geisha, die um Mitternacht rüberkommt und die springt gern darauf rum. Mein Sohn wird mal Astronaut kommen schon an die Arbeit. Mein Klavier, mein Klavier, mach schon. Es ist verstimmt.

Diesmal holt er seinen Stimmschlüssel heraus und klimpert ein bisschen auf den obersten Tasten. »Äh, es ist verstimmt«, sagt er, »aber halb sechs ist es auch.«

Sage ich höchst melancholisch? Na, Feierabend. Nix. Na und? Feierabend? Schau her, Kumpel. Ich bin in der Gewerkschaft. Schau selber her. Schon mal von Woody Guthrie gehört? Der war auch für die Gewerkschaft und hat dafür gekämpft, dass Gewerkschaften wie deine organisiert wurden. Und er hat die Sorgen der Leute verstanden. Und weißt du, was er sagen würde, wenn er wüsste, dass ein Gewerkschaftsmitglied, ein Ast-

Reines Gewerkschaftsmitglied, einen armen Typ, der ständig auf der Achse ist, einfach sitzen lässt, in seiner Not. Weißt du, was er sagen würde? Weißt du, was er von dir halten würde? All right. Langsam reicht's mir.

»Trant, wirfst du mir Namen an den Kopf? Ich hab noch nie was gehört von einem Buddy Guppy und außerdem Woody Guthrie, nicht Buddy Guppy. Meinetwegen, jedenfalls ich weiß nicht, was der sagen würde, aber morgen, also wenn du morgen einen anderen Klavierstimmer willst, du brauchst bloß anzurufen und die Gewerkschaft schickt dir liebend gern...«

Einen Rübermehrer egal. Für mich ist das nix als ein Job, Kumpel. Nix als ein Job für mich. Was? Du bist nicht mal stolz auf deinen Beruf? Ich höre wohl nicht recht. Weißt du, was Buddy Guppy mit dir machen würde, Mann? Ich meine, weißt du, was der von dir halten würde? Ich gehe nach Hause. Mir stört's.

Versteht's? Es ist einfach nicht mein Stil. Und außerdem von einem Cody Puppy. Hab ich nie was gehört, Buddy Guppy, du elender Brustlatz. Nicht Cody Puppy. Und verschwinde aus meinem Haus. Verschwinde augenblicklich. Mein Sohn wird mal Astronaut. Mir egal. Du kannst mich nicht bestechen. Dazu bin ich zu groß. Raus hier. Raus hier. Als er weg ist, versuche ich auf meinem Klavier zu spielen. Zweiglos. Es klingt wie eine Kegelbahn.

Ich ersetze meine Haustiere unerwünscht schild durch ein trautes Heimglück. Allein schild. Und frage mich, warum ich keine Freunde habe. Es fängt an zu regnen. Der Regen klingt wie ein Bleistift. Ich schaue aus dem Fenster und alles läuft ohne Hut herum. Es ist 5.31 Uhr. Zeit, um jemand zum Geburtstag zu gratulieren. Der Klavierstimmer hat seinen Kleiderbügel liegen lassen. Das deprimiert mich vollends. Musik

Anybody expects anything from me is a borderline case, you know. Back to the 60s. In der dritten Stunde dieser langen Nacht geht es unter anderem um das Thema Bob Dylan und die Frauen. Dazu ein Kongressbericht. Doch zunächst das Wetter. Once more it's winter again. Time like ice, like fire. The wind blowing snow around.

Nobody feels any pain

Untertitelung des ZDF, 2020

She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.

Bereits zum vierten Male trafen sich im Frühling vergangenen Jahres Mitglieder der Societe Anonyme de la Nogic im norditalienischen Villa Deati zu einem ordentlichen Symposium. Gastgeber Carlo Feltrinelli wies in seiner Begrüßungsansprache darauf hin, wie emotional aufgeladen das Tagungsthema Dylan und die Frauen sei.

Zwar habe man beim ersten Symposium, Bob Dylan und seine Zeit, einige interessante Aspekte zu Dylans Zeitbegriff erörtern können, doch schon das Thema des zweiten Treffens, Dylan und Drogen, sei von vielen Teilnehmern als zu unwissenschaftlich zurückgewiesen worden. Das dritte Symposium, Dylan als Droge, musste gar mangels Beteiligung abgesagt werden.

Es sei unbestreitbar, fuhr Feltrinelli fort, dass man mit der Wahl des diesjährigen Themas die zentrale Frage der Dillon-Forschung angeschnitten habe. Zu seinem Bedauern musste der Mailänder Verleger und Dillon-Spezialist dann aber bekannt geben, dass die Referentin des Eröffnungsvortrages kurzfristig abgesagt habe, nachdem sie die Teilnehmerliste, die sie als einzige Frau auswies, zur Kenntnis genommen hatte.

Ihr schriftlich eingereichter Beitrag »Just like a woman«, Dylans Frauenbild zwischen Kinderblick und Macho-Perspektive, eine Dylan-Kritik aus feministischer Sicht, wurde von einem Teilnehmer verlesen.

Niemand widersprach in der anschließenden Diskussion der feministischen Interpretation von »Just Like a Woman« und viele Diskussionsredner wollten auch die dem Song innewohnende Gefahr der Klischeebildung nicht ausschließen. Andererseits wurde aber die feministische Auseinandersetzung mit »Just Like a Woman« selbst als typisches Beispiel feministischer Klischeebildung kritisiert.

Es sei auffallend, dass der bemerkenswerten Analyse eines frühen Dylan-Songs keine weitere Auseinandersetzung mit Dylans Werk folgte. Analysiert, abgestempelt und eingetütet, dabei, so wurde argumentiert, habe es die feministische Kritik belassen. Völlig unbefriedigend und ziemlich dürftig nannte der Basler Dylan-Forscher Martin Schäfer diesen textlastigen Ansatz.

Dillons Frauen, aber auch Dillons Männerbild sei geprägt von der krassen und starren Geschlechterrollenfixierung des schwarzen Blues. Wer zum Blues nichts zu sagen habe, solle über Dillon schweigen, forderte der Referent. Grob vereinfacht ergänzte der Frankfurter Dillon-Experte Ralf Obert agierten Dillons Helden nach einem immer wiederkehrenden Grundmuster. Dillons männliche Helden verlassen das Schlachtfeld der Liebe Meisters Verlierer.

Nur ein hochentwickelter Fluchtinstinkt bewahrt sie vor der totalen Vernichtung. Dylans Frauen dagegen sind stark, mächtig und oft verschlingend. I gave her my heart, but she wanted my soul, seine Schlüsselszene. Durch Dylans umfangreiches Werk geistern viele namenlose Girls und Ladies, Babes und Babies, Sisters und Queens, Angels und Sweethearts.

Was Dylan als Dichter und Dramatiker, der zweifellos auch sei, so bedeutend mache, seien die von ihm geschaffenen Frauengestalten. In Workshops am Songbeispiel befassten sich die Tagungsteilnehmer mit Isis und Hazel, Angelina und Corinna, Sarah und Joanna, Rita May und John Bass, Mrs. Henry und Gypsy Lou. Auch das tragische Schicksal der Hattie Carroll und die Zustände auf Maggies Farm wurden erörtert.

Ob Queen Jane als Männer- oder als Frauenfigur zu sehen ist, war eine heiß umstrittene Frage. Sie blieb ungeklärt. Musik

Am zweiten Tag des Dylan-Symposiums im italienischen Villa d'Arti wurde der Verzicht auf eine psychoanalytische Deutung der Mama-Metapher in Dylans Liedern von vielen Teilnehmern als Manko der Veranstaltung kritisiert. Es könne »Blues Tradition hin, Blues Tradition her« nicht unanalysiert und unkommentiert bleiben, wenn ein in der Tradition der weißen jüdischen Mittelschicht erzogener Mann sich völlig ungebrochen der schwarzen Bildsprache bediene.

Der aus Hamburg-Winterlude angereiste Dylan-Experte Uwe Heidorn wies in diesem Zusammenhang auf einen religionssoziologisch interessanten Aspekt hin. Liege nicht gerade im Mutterbild der jüdischen wie der afroamerikanischen Tradition der Schlüssel zum Verständnis von Bob Dylans Blues? Auch diese Frage blieb unbeantwortet.

Einiges Aufsehen erregte der Vortrag des Hamburger Sexualwissenschaftlers und Dillenforschers Gunter Schmidt, der in seiner etwas saloppen Eingangsbemerkung Dillon als Weltmeister der Ambivalenz bezeichnete. Am Beispiel von Dillens Geschlechterrollenverständnis versuchte Schmidt, diese Ambivalenz deutlich zu machen.

Einerseits bewege sich Dylans Denken und Empfinden ganz im Rahmen jener Stereotypen-Geschlechterrollen der Blues-Tradition, auf die mehrere Referenten bereits hingewiesen haben. Andererseits versuche Dylan jedoch ständig, dieses Klischee zu zerstören. »It is not he or she or them or it that you belong to«.

Während die Zeile »The Waitress, he was handsome« mehr als Humorbeispiel der frühen 60er Jahre zu verstehen sei, treibet Dylan in seinem 1979 veröffentlichten Song »I Believe in You« die Geschlechterrollen-Konfusion auf eine einsame Spitze.

Das Lied, so der Referent, sei ein religiöses Glaubensbekenntnis, doch es klinge wie eine Liebeserklärung. Egal was immer sie über dich oder über mich oder über unsere Liebe sagen werden, I believe in you. Man höre die Stimme eines Verwundeten, eines von einer verbotenen Liebe stigmatisierten Mannes, der unerschütterlich even on the morning after an seiner Liebe festhält.

Nur wer die Entstehungsgeschichte, nur wer den religiösen Kontext dieses Liedes kenne, könne den hier vollzogenen Geschlechterrollenwechsel nachempfinden. Erstmals in einem von Dylans Liebesliedern ist das lyrische Objekt der Begierde ein Mann. Der Mann heißt Jesus. Doch Gott, das ließ Dylan schon in den frühen 60ern wissen, der Gott der Juden, wie der dreieinige Gott der Christen, »God is a woman«.

Der Vortrag gipfelte in der Feststellung, Dylan als Sänger und Poet sei transsexuell, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Mann und Frau. Ask me how and if my love is real. Now I know the look in me and the frown. They like to drive me from this town. Hey, around, I believe.

Auch im Schlussplenum hielten sich die Teilnehmer des vierten Symposiums der Societe Anonyme de la Nologie an die selbstgesetzte Vorgabe, das Privatleben des am 24. Mai 1941 in Duluth, Minnesota geborenen Robert Alan Zimmerman nicht auszuleuchten.

Informell und außerhalb des offiziellen Tagungsgeschehens war man sich jedoch darin einig, dass Zimmermans Beziehung zu Frauen eher als konventionell und seine Vorstellung über die der Frau zugedachten Rolle eher als traditionell zu bezeichnen wäre. Damit dürfte sich Dylans Lebensstil nur geringfügig von dem seiner hartnäckigsten Fans unterscheiden.

Im Juli diesen Jahres werden sich die Teilnehmer des Symposiums anlässlich von Dylans 60. Geburtstag erneut treffen. Thema dann, who are you and who was baby blue? Ferner wird ein Workshop zum Thema Dylan und das Wetter angeboten. Musik

Die Medien weltweit werden sich den 60. Geburtstag Dylans nicht entgehen lassen, weil er in den letzten Jahren

ihn als einen der bedeutendsten Künstler unserer Zeit zu würdigen. Das ist absehbar. Denn mit »Time Out of Mind«, 1997 veröffentlicht, hat er die Aufmerksamkeit nicht nur der Kritiker, sondern auch der Musikindustrie zurückgewonnen. Drei Grammys, darunter den für das Album des Jahres, sprechen für sich. Und wieder, wie schon bei »O Mercy«, verdankt er seinen auch kommerziellen Erfolg der Zusammenarbeit mit Daniel Lanois,

Dem kanadischen Produzenten, von dem Dylan schon nach der Oh Mercy Session schwärmte, für jemanden, der ein Ohr hat wie Daniel Lanois, ist es mir so, als würde dir jemand helfen. Er ist Musiker. Das hilft. Mein Gefühl und meine Hoffnung ist, dass wir wieder einmal zusammenarbeiten können, denn er hat es völlig schmerzfrei gemacht. Dass Dylan sich quält, jedes Mal, wenn er ins Studio geht, ist allgemein bekannt und in unzähligen Interviewäußerungen belegt.

Das technische Brimborium einer Studio-Session geht ihm schwer auf die Nerven. Es war also naheliegend, dass er neuerlich die schmerzfreie Zusammenarbeit mit Lanois suchen würde, als er soweit war, ein neues Album einzuspielen. Das Ergebnis wird von vielen Kritikern mit Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde oder Blood on the Tracks verglichen. Plattenveröffentlichungen, die als Highlights in Dillenschaffen gelten.

Man muss nicht so weit gehen wie Elvis Costello, der Time Out of Mind für Dylans beste Platte überhaupt hält, um zu verstehen, dass Bob Dylan Ende der 90er Jahre, kurz vor seinem 60. Geburtstag, ein grandioses Comeback gelungen ist. Dabei versteht sich von selbst, dass seine hartnäckigsten Fans von einem Comeback nichts wissen wollen. Schließlich sei Dylan, wie Dietrich Dietrichsen einmal spitz bemerkte, nie weg gewesen.

In einer anschwellenden Flut von Veröffentlichungen versucht das internationale Syndikat der Dillendeuter, das Außerordentliche dieses Albums zu erfassen, zu erklären und begreifbar zu machen. Die Lyrics werden vermessen, abgewogen und katalogisiert, als handele es sich um papierende Gedichte und nicht um Songtexte.

die sie erst dann voll entfalten, wenn sich eine Melodie und ein Rhythmus mit den Phrasierungen von Dylans unverwechselbarer Stimme verbinden. Nobody sings Dylan like Dylan. Wer sich unbedingt auf eine akademische Textinterpretation einlassen will, mag darüber streiten, ob die Lyrics von Time Out of Mind die Qualität jener Songs erreichen, die Dylan in den 60er Jahren geschrieben hat.

Auch ist es jedem unbenommen, sich an den oft weit hergeholten theologischen Deutungen von Dillens Texten zu beteiligen, wie sie in der Gemeinde der Dillendeuter noch immer en vogue sind. Wen das alles aber nicht interessiert, der oder die wird einfach nur genau hinhören und dem Blues in Dillens Lieder nachspüren. Denn der Blues ist der Schlüssel zum Verständnis von Dillens Werk. Er verschafft auch denjenigen einen Zugang,

den sich seine Texte aufgrund von Sprachproblemen nicht oder nur bruchstückhaft erschließen. Musik

It's not dark yet, but it's getting there. Not dark yet, but it's getting there. Aus Time Out of Mind, produziert von Daniel Lanois. Alle, die mit Lanois gearbeitet haben, Robbie Robertson, Peter Gabriel, Emmylou Harris, die Neville Brothers, alle haben ihn als einen Tonmeister erlebt, der es schafft, für die Dauer der Produktion eine Studioatmosphäre herzustellen, die sich in der Produktion nicht mehr so gut fühlt.

die dem Künstler erlaubt, sich weit zurückfallen zu lassen in Erinnerung an seine frühen Jahre und die Landschaft, in der er geboren wurde. Sie sagen, Lanois' Arbeitsweise als Produzent und Musiker, der er auch ist, setze tief verborgene Erinnerungen frei, dringe vor ins Unbewusste. In dieser Grenzregion, wo das Bewusste mit dem Unbewussten sich streitet, hat Dylan sich immer aufgehalten.

Deshalb auch macht es keinen Sinn, seine Texte akribisch zu analysieren und in ein Ordnungsschema zu pressen, um eine bestimmte Botschaft herauszufiltern. Denn viele seiner Zeilen sind nur Gedankenfetzen und Traumsequenzen, die sich der Logik einer Analyse entziehen. Und was ist mit seinen Protest-Songs? Vor allem denen in den 60er Jahren? Gab es da nicht eindeutige, bewusste Botschaften? Ja, sicher. Auch wenn selbst damals die Botschaften nicht immer so eindeutig waren.

Doch davon und von seiner religiös-fundamentalistischen Phase einmal abgesehen, war Dillon Zeit seines Lebens auf der Seite der Outlaws und every hung-up person in the whole wide universe zu finden. Das ist die einzige Gewissheit in einem Künstlerleben, das dem Prinzip folgt, der allen Gewissheiten zu misstrauen. Dazu bedarf es, nach Dillons eigenem Verständnis, keine Analyse. Das ist eine Haltung, auf Erfahrungswissen beruhend.

Dylan war immer der unmittelbaren Erfahrung verpflichtet. How does it feel, ist die Frage aller Fragen. Nicht sonderlich gut, die Antwort. Denn World Gone Wrong, wie er sein 1993 veröffentlichtes Album mit amerikanischen Traditionals nannte. He said he'd been abused. Footprints running across the silver sand.

Ob Dylans apokalyptische Weltsicht, von der Time Out of Mind durchdrungen ist, sich auf den Zustand des Planeten bezieht,

oder auf den Zustand eines alternden Mannes, der sein Ende kommen sieht, »Not dark yet, but it's getting there«, ist eine der Fragen, die viele seiner Bewunderer auf der Suche nach dem biografischen Bezug in jedem seiner Songs ausführlich diskutieren. Das Bedürfnis, die eigene Biografie mit der ihres Idols in Beziehung zu setzen, um Orientierung zu finden, ist unter den Liebhabern von Dillens Werk weit verbreitet. Dillen selbst hält diese Art von Spurensuche für völlig daneben.

Auch spricht er seinen Bewunderern das Recht ab, irgendetwas von ihm zu erwarten. Es sei schwer für ihn zu verstehen, warum die Leute kommen, um ihn zu hören und was sie in seinen Liedern suchen. Vielleicht dasselbe, nachdem ich gesucht habe, als ich sie schrieb. Die Wahrheit über Dylan ist die Wahrheit eines jeden Einzelnen, der die Erfahrungen seines Lebens, seiner Enttäuschung und seiner Hoffnungen

seine Ernüchterung und seine Träume in Dillens ebenso reichen wie widersprüchlich im Werk vorzufinden hofft. Wer über Dillens spricht, spricht immer auch über sich selbst. Denn Dillens Werk öffnet, wie Jean-Martin Büttner schreibt, Innenräume. Es ist ein ungeheuer intimer Vorgang, ihm zuzuhören. Auch bei Konzerten unter Tausenden hat man das Gefühl, hier stehe einer und singe für jeden ganz alleine. Dieses Werk ist öffentlich. Jeder und jede kann sich bedienen. Es ist für jeden und jede etwas dabei.

I have made shoes for everyone, even you, while I still go barefoot. Das war die lange Nacht mit Michael Altmann, Alan Banks, Thomas Brasch, Jean-Martin Büttner, Dietmar Mühs, Woody Mühs und Torge Niemann. Ton Karl-Heinz Stevens, Dagmar Schondey und Elvira Gleesen-Wolff. Redaktion Monika Künzel, Autor am Mikrofon Günther Ahmend. Dance always be best, make feet always

Musik