- Wirtschaftlicher Abstieg des Südens nach dem Bürgerkrieg

- Ausbeutung der Sklaven

- William Faulkner als Chronist

- Faulkners Relevanz für postkoloniale Schriftsteller

Shownotes Transcript

Nach der Niederlage im Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert begann für die Südstaaten ein wirtschaftlicher Abstieg. Der Reichtum von Staaten wie Mississippi oder Louisiana beruhte auf der Ausbeutung der Sklaven. Das war natürlich ohnehin nur der Reichtum von wenigen gewesen. Nach dem Ende der Sklaverei begann eine wirtschaftliche Krise, die mehr als nur die wenigen Großgrundbesitzer betraf. Im Grunde betraf sie alle Weißen.

Auf jeden Fall in deren Selbstwahrnehmung. William Faulkner ist der späte Chronist dieses Niedergangs des großen Südens. Er erzählt von den Verlierern, von der Desorientierung, von ihrem Stolz und ihrer Wut. Anschaulich, einfühlsam, schonungslos.

In der Kurzgeschichte »Brandstifter« zum Beispiel, »Barnburning«, für die er 1939 ausgezeichnet wurde, erzählt er aus der Sicht eines Sohnes von Abner Snopes, einem stolzen weißen Mann, der von seiner Familie und seinem Sohn auch dann unbedingte Loyalität erwartet, wenn er im Unrecht ist. Vor Gericht etwa, wo sein Sohn für ihn lügen und verschweigen soll, dass sein Vater ein Brandstifter ist.

Und der Vater ihn prügelt, weil er nicht schnell genug gelogen hat. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade auf diese Kurzgeschichte komme, wenn ich heute an die USA denke. Die Not des Sohnens zwischen der Loyalität gegenüber Recht und Gesetz und gegenüber seiner Familie ist mir eindringlich in Erinnerung geblieben.

Eine lesenswerte Kurzgeschichte, wie auch einige der Romanen William Faulkners, der 1949 bzw. 1950 für 1949 den Literatur-Nobelpreis erhielt. Seien Sie gespannt auf die Lange Nacht über William Faulkner aus dem Jahre 2021 von Tom Noga. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der Lange Nacht.

Sie erreichen mich wie immer unter langenacht.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über neue Wege, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Gegenwart suchen, um über Gott zu sprechen. Mystik, Literatur und Meister Eckart. Eine lange Nacht von Burkhard Reinhards. Seien Sie gespannt.

Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.

Der tiefe Süden beginnt an einem Rolling Hill. Einer dieser sanften Landschaftswellen, die für amerikanische Highways typisch sind. Ein Schild. Welcome to Mississippi. Eine Kurve, dann geht es hinab in ein Meer aus Weiß. Baumwollfelder, soweit das Auge reicht.

Jetzt im August stehen sie in voller Blüte. Baumwolle war Fluch und Segen für Mississippi.

Vor dem amerikanischen Bürgerkrieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte der US-Staat mehr Millionäre als jede andere Region des Landes. Der Reichtum wurde auf Kosten der schwarzen Sklaven verdient, die auf den Baumwollplantagen schuften mussten. Nach dem Bürgerkrieg und der Sklavenbefreiung erlebte Mississippi einen beispiellosen wirtschaftlichen Niedergang. Der Wettbewerbsvorteil durch die billige Arbeitskraft war dahin.

In diese Welt wurde William Faulkner im Jahr 1897 geboren. Sie prägt seine Romane. Die Schuld der Weißen, ihren Wohlstand auf der Sklaverei aufgebaut zu haben. Und die Unfähigkeit, die sie in der Welt verursacht haben.

die Niederlage im Bürgerkrieg zu verwinden. Seine Geschichten spielen im Süden und die Figuren darin sind deutlich als Menschen aus dem Süden zu erkennen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit gilt William Faulkner.

Über den Schriftsteller und dessen Werk hat Watson zahlreiche Bücher veröffentlicht. Er gilt als weltweit renommiertester Forscher über das Leben und das Werk William Faulkners.

Die deutschen Nachkriegsautoren haben sich stark mit Faulkner identifiziert, ebenso die Nachkriegsautoren in Japan und zum Teil auch in Russland. Faulkner erzählt von den Verlierern der Modernisierung und von denen gibt es eine Menge. Deshalb haben auch postkoloniale Schriftsteller Faulkner sehr geschätzt. Musik

William Faulkner wird 1949 für den Nobelpreis in der Literatur eingeladen.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, dass dieser Preis nicht mir als Mensch verliehen wird, sondern meinem Lebenswerk. Geschaffen in der Qual und dem Schweiß des menschlichen Geistes, nicht für Ruhm, sondern um aus dem menschlichen Geist etwas hervorzubringen, das es zuvor nicht gegeben hatte. Er ist mein, also nur zu treuen Händen.

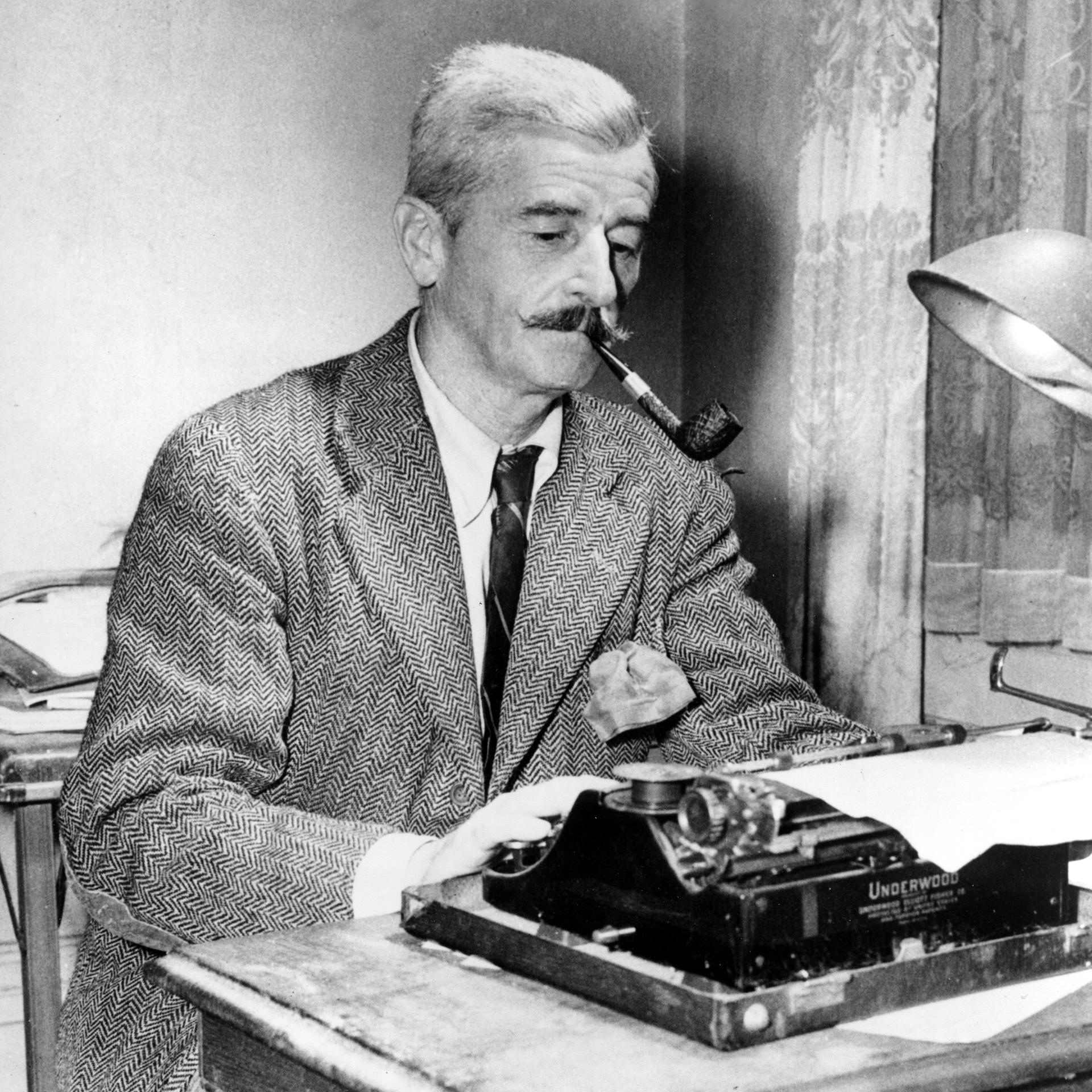

Stockholm, der 8. Dezember 1950. William Faulkner steht auf dem Podium im Saal der Schwedischen Akademie. Ein kleiner Mann mit Schnauzbart und eisgrauen Haaren. Im Jahr zuvor ist ihm der Nobelpreis für Literatur zuerkannt und soeben verliehen worden. Ein Jahr später und als viertem US-Amerikaner überhaupt. Faulkner trägt einen Frack, wie es sich damals noch gehörte, nicht den für ihn charakteristischen groben Tweetanzug. Er hält eine Rede.

Nicht ausufernd und sprachgewaltig wie viele Literaturnobelpreisträger vor und nach ihm, sondern nüchtern, klar, auf den Punkt. Und ja, auch ein wenig holprig. Es wird nicht schwer sein, einen angemessenen Zweck für den Betrag zu finden, mit dem dieser Preis dotiert ist.

Aber ich möchte ähnlich mit der Würdigung verfahren, indem ich diesen Moment nutze, um von jungen Männern und Frauen gehört zu werden, die sich derselben Qual und Mühe verschrieben haben und unter denen bereits jene sind, die eines Tages stehen werden, wo ich heute Nachmittag stehe. Im Dezember 1949 ist William Faulkner 52 Jahre alt und längst über den Zenit als Schriftsteller hinaus.

Seine beiden großen Romane sind 20 bzw. 13 Jahre zuvor erschienen. Schall und Wahn, das grandiose Frühwerk, eine mosaikartig aus verschiedenen Erzählperspektiven komponierte Familiengeschichte. Und Absalom Absalom, Forknars Opus Magnum, ebenfalls eine Familiengeschichte, mehrere Generationen umspannt, ebenfalls aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt.

Und gleichzeitig die Geschichte eines fiktiven Landkreises in Mississippi, von der Besiedlung in den 1830er Jahren bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Tragik der heutigen Zeit ist eine universelle physische Frucht, die wir schon so lange aushalten, dass sie uns ertragbar erscheint. Es gibt keine Probleme des menschlichen Geistes mehr.

Deshalb verstehen die jungen Leute von heute die Probleme des menschlichen Herzens nicht mehr, das im Konflikt mit sich selbst steht. Nur daraus kann gute Literatur entstehen, denn nichts anders ist die Qual und den Schweiß wert. Sie müssen wieder von ihnen lernen. Sie müssen sich selbst beibringen, dass Furcht das Niederste aller Gefühle ist und die Furcht vergessen, um Raum zu schaffen für die ewigen Wahrheiten des Herzens.

Ohne diese universellen Wahrheiten bleibt jede Geschichte vergänglich und verloren, wenn sie nicht von Liebe und Ehre handelt, Mitgefühl und Aufopferung. Faulkner liest vom Blatt ab. Ein Mann des Wortes, aber nicht des Gesprochenen. Und erst recht keiner für das Podium, die Weltbühne. Man meint ihm das Unwohlsein anzusehen. Kein einziges Mal blickt William Faulkner während seiner Rede auf.

Bis die jungen Leute das nicht wieder erlernen, werden sie schreiben, als sehen sie dem Untergang der Menschheit zu. Ich weigere mich, diesen Untergang zu akzeptieren.

Die Menschheit ist unsterblich, weil der Mensch überleben wird. Wenn der letzte Klingelstreich des Schicksals vom letzten wertlosen Felsen ertönt und verklungen ist, der gezeitenlos über dem letzten blutrot sterbenden Tag schwebt, selbst dann wird es noch einen anderen Klang geben, eine kümmerliche, unerschöpfliche Stimme, die spricht.

Wir sind in Oxford, Mississippi, William Faulkners Heimatstadt.

Sein Großvater war als erster aus der Familie in diese Gegend gezogen, ein ehemaliger Offizier in der Armee der Konföderierten. Nach dem Bürgerkrieg hat er sich für die Aussöhnung mit den Nordstaaten eingesetzt. Er wurde Parlamentarier und später an den obersten Gerichtshof berufen, hat also nach dem Bürgerkrieg eine steile politische Karriere gemacht. Oxford, Mississippi ist klein.

Eine Stadt mit 25.000 Einwohnern. In Faulkners Kindheit, Anfang des 20. Jahrhunderts, lebten hier weniger als 2.000 Menschen. Oxford liegt im Mississippi Hill Country, im Hügelland im Osten des US-Staats. Umgeben von Wäldern, die vereinzelt den Blick auf prunkvolle Villen freigeben. Reiche Plantagenbesitzer haben sie in den Jahren vor dem amerikanischen Bürgerkrieg gebaut.

Als Domizile für den Sommer, für die Monate, in denen die Hitze auf den Baumwollplantagen unten am Mississippi River unerträglich ist. Jay Watson steigt aus und geht auf ein rostrotes Ziegelhaus zu.

In diesem Gebäude hat Faulkners Großvater die erste Bank in Oxford gegründet. Sein Großvater war auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte von seinem Vater eine Eisenbahn im Norden Mississippis geerbt und damit ein Vermögen gemacht.

Später hat er sie verkauft, um eine Bank zu gründen. Mit der Bank wollte er sich auch stärker im Stadtleben verankern. Damals hieß die Familie noch Falkner. Erst mit Soldatenlohn, William Falkners Debütroman, soll sich das U in den Familiennamen geschmuggelt haben. Angeblich der Fehler eines Setzers.

Auf die Frage seines Verlegers, ob er den falschen Namen korrigiert haben wolle, soll Faulkner nur achselzuckend egal geantwortet haben. Nach anderen Quellen soll Faulkner das U selbst eingefügt haben, um sich einen britischen Touch zu geben. Ein paar Straßenblöcke weiter ein sandfarbenes Einfamilienhaus. Zweistöckig, bescheiden. Dieses Haus hat Faulkners Vater Murray spät in seinem Leben gebaut.

finanziell unterstützt von seinem Sohn. Faulkners Vater galt als Versager. Seine große Liebe war die Eisenbahn, das Familienunternehmen. Er hatte sich emporgearbeitet und sah sich als künftige Führungskraft. Aber dann hat sein Vater die Eisenbahn verkauft. Und Murray hat nie wieder einen vergleichbaren Lebensinhalt gefunden.

Er hat sich treiben lassen und ist allem immer ein wenig hinterhergehängt. Er hat sich an einer Pferdestation beteiligt, als das Auto sich in Oxford durchzusetzen begann und in Kohle investiert, als Gas das große Ding wurde. Faulkner hat das sicher bemerkt, das Vermögen der Familie, ihr Status und ihre Energie schwanden. Als Murrays ältester Sohn Künstler werden wollte, war das ein weiterer Sargnagel.

Das machen die ältesten Söhne aus vornehmen Familien nicht. Sie übernehmen das Familienunternehmen oder ergreifen einen akademischen Beruf. Über diese Misslichkeiten hat Faulkner oft geschrieben. Viele seiner weißen, männlichen Charaktere sind aus bedeutenden Familien und spüren die Bürde, die Faulkner selbst gespürt haben mag.

dass die Familie und ihr Erbe im Niedergang begriffen sind. William Faulkner hat sein ganzes Leben in Oxford verbracht. Abgesehen von kurzen Phasen in den 1930ern und 40ern als Drehbuchautor in Hollywood.

Nach Oxford hat Faulkner die fiktive Stadt Jefferson City modelliert, in der alle seine Romane spielen. Besser gesagt, im Landkreis, zu dem Jefferson City gehört.

Den unaussprechlichen Namen des Counties hat Faulkner in einem seiner raren Interviews erläutert. Buchstabiert wird das Wort so. Y-O-K-N-A-P-A-T-A-W-P-H-A. Ausgesprochen Yognapataur. Es ist aus der Sprache der Chickasaw-Indianer und bedeutet Fluss, der langsam durch flaches Land fließt.

Weiter auf der Stadtrundfahrt mit Jay Watson. Vorbei an Ole Miss mit ihrem Campus, der sich über ein Dutzend Hügel erstreckt. Ole Miss ist die Staatsuniversität Mississippis. Um sie zur Ansiedlung zu bewegen, haben die Stadtväter ihre Neugründung im Jahr 1835 nach der englischen Universitätsstadt benannt. Vor einem weißen Haus hält Jay Watson an. Es thront auf einem Hügel, umgeben von einem Park.

Zwei-stöckig, mit einem wuchtigen Vorbau, der auf riesigen Säulen ruht. Das ist typisch für die Architektur des Antebellum, die Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Dieses Haus gehörte der Familie Thompson, erbaut in den 1860ern, kurz vor dem Bürgerkrieg. Als Faulkner ein Kind war, lebte die Familie immer noch hier. Der Nachname hatte sich durch eine verheiratete Tochter in Chandler geändert.

Eine der Frauen im Haus war Annie Chandler, Faulkners Lehrerin im ersten Schuljahr. Annie Chandlers jüngerer Bruder Edwin war geistig behindert. Der Junge hat immer im Garten gespielt, geschützt durch einen eisernen Zaun, der damals das ganze Grundstück umgab.

Das Bild muss sich dem jungen William Faulkner eingeprägt haben. Wie Edwin Chandler am Zaun entlang lief, während die Schulkinder auf dem Nachhauseweg waren. Die Kenntnis aus Schall und Wahn mit Benji, dem jüngsten Bruder der Familie Compson.

...

Die waren am Schlagen, das habe ich gesehen, durch den Zaun zwischen den Ställen mit den Rangblumen. Sie sind auf die Flagge zu und ich am Zaun lang. Laster hat im Gras geschnurfelt, wo der Blütenbaum stand. Sie haben die Flagge rausgezogen und weitergeschlagen. Dann die Flagge zurück und zu der flachen Stelle. Und er hat geschlagen und der andere hat geschlagen. Dann sind sie weiter und ich am Zaun lang.

Laster ist von dem Blütenbaum weg und wir am Zaun lang und sie blieben stehen und wir blieben stehen und ich hab durch den Zaun geschaut, während Laster im Gras geschnurfelt hat. Benji Compson beobachtet etwas. Was genau, erschließt sich uns erst mit der Zeit. Männer beim Golfen. Auch seinen Begleiter lernen wir erst im Laufe des Romans näher kennen. Laster ist Benjis Aufpasser, der Sohn der schwarzen Haushälterin. Die Familie hatte einen domänen Servanten.

Auch die Faulkners hatten eine schwarze Haushälterin, wie damals alle Familien im Süden, die etwas auf sich hielten. Sie hieß Caroline Barr. Erst hat sie Faulkner und seine Geschwister erzogen, dann, eine Generation später, Faulkners Tochter.

Von ihr hat Faulkner viel über Blumen, Bäume, Vögel und andere Tiere gelernt. Sie hat Ausflüge mit ihm gemacht und war seine eigentliche Bezugsperson, mehr als seine Eltern. »Hierher, Caddy!« Der Typ schlug wieder. »Sie gingen über die Weide weg. Ich hielt mich am Zaun fest und schaute ihnen nach.«

»Hör sich das einer an«, sagte Laster. »Bist mir einer, 33 Jahre alt und fühlst dich so auf, wo ich den ganzen Weg in die Stadt bin, nur dass du deinen Kuchen kriegst. Sei schon still mit dem Gestöhn. Willst mir nicht helfen, den Quarter zu finden, dass ich heute Abend zum Jahrmarkt kann?«

Die Typen schlugen nur ein bisschen über die Weide. Ich zurück am Zaun lang, wo die Flagge stand. Die war rot, flappte auf der Weide. Dann kam da ein Vogel angeflogen, so schräg, und wippte darauf. Laster warf was. Die Flagge flappte vor dem hellen Gras und den Bäumen. Ich hielt mich am Zaun fest. »Schluss mit dem Gestöhn«, sagt Laster. »Wenn Sie nicht herkommen, kann ich Sie nicht zwingen, oder?« »Was wir noch nicht wissen und Laster nicht versteht,«

Benji stöhnt nicht vor Schmerz, weil die Golfspieler nicht näher kommen. Der Ruf nach dem Caddy, der die Tasche mit den Schlägern für den Spieler trägt, erinnert ihn an seine Schwester Candace, genannt Caddy, geschrieben mit Y. Seit 18 Jahren, auch das erfahren wir erst im Laufe des Buches, steht er Tag ein, Tag aus am Gartenzaun. Angelockt von den vermeintlichen Rufen nach seiner Schwester und vor Schmerz winselnd, wann immer sie ertönen.

Caddy ist das schwarze Schaf der Familie Compson. Promiskur, unehelich schwanger geworden, an einen ahnungslosen Mann verheiratet und von ihm verstoßen, nachdem er erfahren hatte, dass er nicht der Vater des Kindes ist. Seitdem ist Caddy verschwunden. In Schall und Wahn taucht sie nicht einmal auf, ist aber der Grund für den Niedergang der Familie Compson und der Bezugspunkt für alle Familienmitglieder. Caddy ist auch eine Frau, nicht zu vergessen.

Sie hat die Gründe einer Frau für manches, was sie tut. Warum willst du ihn nicht ins Haus bringen, Caddy? Warum musst du es machen wie Niggerfrauen auf der Weide, im Graben, im dunklen Wald, heiß, heimlich, wild im dunklen Wald? Sie ist der Bezugspunkt für Quentin, den ältesten Sohn, einen Harvard-Studenten. Quentin ist ein neurotischer Verfechter von Ehre und Reinheit, erfüllt von inniger Liebe zu seiner Schwester,

die er einst beim Sex mit einem jungen Mann im Garten beobachtet hat. Gepeinigt von Schuld und inzestuöser Sehnsucht. Für Jason, den jüngsten Sohn, einen herrsch- und rachsüchtigen Rassisten. Für Benji, für Kedis Tochter, die sie nach ihrem Bruder Quentin genannt hat. Für den Vater, einen Alkoholiker und die egozentrische Mutter, die vor Selbstmitleid zerfließt. Die Bahn fuhr heran und hielt. Die Glocken schlugen immer noch halb,

Schall und Wahn besteht aus vier Kapiteln.

Jedes hat einen anderen Erzähler mit einer je anderen Perspektive und einen je anderen Sprachstil. Auf Benjis bruchstückhaften, unreflektierten und achronologischen Gedankenfluss folgen Quentins minutiöse Schilderungen, in die sich immer wieder Erinnerungen und gedankliche Fragmente drängen. Das vierte Kapitel schildert ein neutraler Erzähler. Und das dritte Jason. Kalt, selbstgerecht, brutal.

»Einmal Schlampe, immer Schlampe«, sag ich. »Sie schwänzt Schule? Wenn das deine einzige Sorge ist, hast noch Glück«, sag ich. »In der Küche da unten sollte sie jetzt stehen, statt sich oben auf ihrem Zimmer Farbe ins Gesicht zu schmieren«, sag ich, »und auf sechs Nigger zu warten, die ihr Frühstück machen sollen. Dabei stehen die nicht mal vom Stuhl auf, ohne eine Pfanne voll Brot und Fleisch zur Stärkung.«

Im Jahr 1929, als »Schall und Wahn« erscheint, ist diese Erzählstruktur revolutionär.

Schriftsteller wie Edouard Dujardin, James Joyce und Virginia Woolf haben zwar schon mit der Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms gearbeitet, bei der das Geschehen nur indirekt geschildert wird, durch die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen von Romanfiguren. Aber Faulkner geht noch ein paar Schritte weiter. Er legt die Erzähler extrem unterschiedlich an, zerstückelt die zeitliche Abfolge und enthält dem Leser zentrale Ereignisse und fürs Verständnis wichtige Angaben vor.

Dadurch entsteht ein Mosaik, das sich erst retrospektiv entschlüsselt. Faulkners Bewusstseinsstrom gibt uns nicht nur Zugang zu den intimsten Nischen einer Person, sondern auch zu deren inneren Brüchen, bis hin zur Schwierigkeit, Erlebtes in Sprache zu kleiden. Und indem er die Last des Erzählers auf mehrere Personen aufteilt, die sich teils auch noch widersprechen, überlässt er dem Leser, das Bild zusammenzusetzen.

Faulkner mochte keine lineare Erzählweise. Für ihn wäre das eine Verfälschung der Realität gewesen. Luster plusterte sich noch ein bisschen mehr auf, zog der ungerührten Queenie die Gärte scharf über den Rücken und schaute sich auf den Platz um. Die berühmte Schlussszene aus Schall und Wahn. Die Familie Compson ist längst auseinandergebrochen. Der Vater ist seinem Alkoholismus erlegen.

Sein Sohn Quentin hat Selbstmord begangen. Nicht ohne sein erstes Semester in Harvard zu Ende studiert zu haben. Es war ja bezahlt. Caddys Tochter Quentin ist mit einem Marktschreier durchgebrannt. Weil ihr Onkel Jason seit Jahren ihren Unterhalt unterschlagen hatte, hat sie ihn um seine ganzen Ersparnisse erleichtert. Es ist Ostersonntag. Benji ist unruhig. Seine Mutter schickt ihn mit Laster, seinem Aufpasser, zum Friedhof. »Da steht Mr. Jasons Wagen«, stellte er fest.

Dann erblickte er eine weitere Gruppe Neger. »Komm, wir zeigen den Negern, was Klasse ist«, sagte er. »Was meinst?« Er drehte sich um. Ben saß da, die Blume in der Faust, mit leerem, unbeschwertem Blick. Laster schlug Queenie wieder und riss sie vor dem Denkmal nach links herum. Einen Augenblick lang blieb für Ben alles stehen.

Dann brüllte er. Brüllte und brüllte mit immer lauterer Stimme und kaum einer Pause zum Atemholen. Jetzt lag mehr als Erstaunen darin. Entsetzen. Schock. Blicklose, sprachlose Qual. Schieres Tönen, während Lasters Augen sich für einen kurzen, weißen Augenblick verdrehten.

Benji Compson ist an bestimmte Strukturen gewöhnt, dass alles immer auf eine bestimmte Art gemacht und nie davon abgewichen wird. Er wird immer rechts um den Platz gefahren und geht in die Luft, als es einmal anders herum geschieht. Da kam Jason über den Platz gesprungen und auf das Trittbrett.

Mit einem Schlag des Handrückens fegte er Laster beiseite, packte die Zügel und riss das Pferd herum. Wieder und wieder hieb er auf das Pferd ein, bis es in überstürzten Galopp fiel, von Bens heiserem Leidensgeschrei umtost und trieb es rechts um das Denkmal herum. Dann zog er Laster die Faust über den Kopf. »Weißt du nicht mehr, dass links herum mit ihm nicht geht?« sagte er.

Er langte nach hinten und versetzte Ben eine Ohrfeige, wodurch der Blumenstängel wieder zerbrach. »Halt den Mund!« sagte er. »Halt den Mund!« Er riss Queenie zurück und sprang ab. »Schaff ihn sofort wieder nach Haus! Und wehe, du fährst mit ihm noch einmal zum Tor hinaus! Ich bring dich um!«

In Amerika herrscht Rechtsverkehr. Man könnte also meinen, dass der schwarze Junge die Verkehrsregeln nicht kennt und einen Fehler gemacht hat,

indem er gegen die Fahrtrichtung um den Platz gefahren ist. Aber der Roman spielt 1928. Damals war der Verkehr eher improvisiert und viel weniger organisiert. Wer an einen Platz kam und auf der linken Seite zu tun hatte, fuhr eben links herum.

Nicht der Junge macht also etwas falsch, sondern die Compsons, diese leidgeprüfte weiße Familie aus der Oberschicht, die so gefangen ist in ihren Gewohnheiten, dass sie nicht aus ihrem Handlungsschema heraus kann. Die Szene hat Symbolkraft, weil sie die weiße Elite als Gefangen in ihren Traditionen zeigt, als rückwärtsgewandt und unverzichtbar.

Unfähig, auf Veränderungen zu reagieren, ja, auf die Herausforderungen des 20. Jahrhunderts und der modernen Welt. All das bündelt sich in dieser wunderbaren, kraftvollen Szene.

Bens Stimme dröhnte, dröhnte. Queenie kam wieder in Bewegung. Ihre Hufe trapptrappelten wieder stetig und Ben war augenblicklich still. Laster sah hastig über die Schulter zurück und fuhr weiter. Die abgebrochene Blume hing über Bens Faust. Seine Augen waren leer und blau und wider, während Fassaden und Simse erneut gemächlich von links nach rechts zogen, Pfosten und Baum, Fenster und Tür und Schilder,

Ein jegliches an seinem Platz. Anlässlich einer Anthologie, die im Jahr 1946 erschien, schrieb William Faulkner einen Appendix zu Schall und Wahn. Mit leichter Hand und böser Ironie, wenn er ausgerechnet den Rassisten Jason als »ersten geistig normalen Compson« bezeichnet. Der Appendix ist Stammbaum der Sippe und skizzenhafte Weiterführung der Story zugleich.

Von Caddy erfahren wir, dass sich ihre Spur im von Nazi-Deutschland besetzten Paris verloren hat. Jason hat seinen Bruder Benji nach dem Tod der Mutter im Jahr 1933 in die Irrenanstalt einweisen lassen und das Haus verkauft.

Er lebt als Baumwollhändler in Jefferson und bekommt regelmäßig Besuch von einer schweren, schlichten, freundlichen, nicht mehr jungen Frau mit kecker Frisur und angenehmem Gesicht, wie Faulkner sie belustigt schildert. Häuslich, treu ergeben, ehefraulich, bis der Bus am Spätnachmittag sie wieder nach Memphis zurückbrachte. Er war frei.

Anno 1865 pflegte er zu sagen, befreite Abe Lincoln die Nigger von den Compsons. Anno 1933 befreite Jason Compson die Compsons von den Niggern. He's a truck store truck driver. He's the head of the Clucks Clan. When someone, he'll be lucky if he's not hit. He's been like a father to me.

He's the only year after three. I'm an all night musician in a rock and roll band. Why he don't like me, I don't understand. He's a drugstore truck driver. He's a head of Ku Klux Klan. When someone, they'll be lucky if he's not in town. They'll be lucky if he's not in town.

Mr. Faulkner, was ist in Ihren Augen Ihr bestes Buch? Am tragischsten und auch großartigsten bin ich an Schall und Wahn gescheitert. Ich habe auch am härtesten daran gearbeitet und am längsten dafür gebraucht. Und ich war am leidenschaftlichsten bei der Sache und die Idee hat mich am meisten bewegt.

Es ist mein Bestes, wäre das falsche Wort, das Buch, das mir am meisten bedeutet. Es ist schwer zu lesen, aber alles, was einem leicht fällt, ist wahrscheinlich per se schlecht. Als Schall und Wahn im Jahr 1929 erscheint, wird der Roman zwar von der Kritik gelobt, die Startauflage von 1000 Stück ist aber erst nach anderthalb Jahren verkauft. Schall und Wahn ist Faulkners vierter Roman.

Nach »Soldatenlohn«, seinem Debüt über einen Kriegsveteranen, der in der Heimat nicht mehr Fuß fassen kann. Nach »Moskitos«, im Künstlermilieu angesiedelt und für die Kritiker Forknars schlechtestes Werk. Und nach »Sartoris«, seinem ersten Südstaatenroman und dem ersten, der im fiktiven Joknapataua-County spielt. »Sartoris« handelt vom Niedergang der gleichnamigen Familie. Etliche Charaktere tauchen in späteren Romanen wieder auf.

Ebenso wie die Compsons aus Schall und Wahn. Faulkner hatte immer Probleme, finanziell über die Runden zu kommen. Das fing in den 1920ern an und wurde in den 30ern immer schlimmer. Sein Vater starb im Jahr 1931.

Als Ältester von vier Söhnen hat Faulkner sich verpflichtet gefühlt, seine Mutter zu versorgen. Sein Vater hatte ja nichts hinterlassen. Und mit der Zeit wurden die familiären Verpflichtungen immer größer. In den Zwanzigern ist Faulkner oft für ein paar Tage nach New Orleans oder Memphis gefahren, um in illegalen Kneipen, sogenannten Speakeasys, exzessiv zu trinken und in den Casinos Blackjack und Roulette zu spielen.

Mehr als einmal musste er danach seinen Verleger anpumpen. Wie in einem Brief aus dem Juli 1927. In den USA herrschte damals Prohibition. Herstellung und Verkauf von Alkohol waren verboten. »Ich bedauere, dass es mir nicht möglich war, Sie vorher zu benachrichtigen, aber es war ein typischer Fall einer Zwangslage. Eine abenteuerliche Geschichte.«

Ich hatte gerade 25 Gallonen Whisky gekauft, brachte ihn nach Hause und vergrub ihn im Garten. Zwei Tage später fuhr ich nach Memphis, verlor über 300 Dollar beim Roulette und stellte dafür einen Scheck aus. Ich hatte ungefähr 150 auf der Bank und wusste, dass ich meinen Whisky verkaufen und so die Restsumme aufbringen konnte, mit nur geringem Risiko von der Polizei erwischt zu werden.

Ich fuhr also nach etwa drei Tagen nach Hause und entdeckte, dass einer unserer Neger den Whisky aufgespürt, ausgegraben und ein bisschen davon verkauft hatte, dabei erwischt worden war und verriet, wo der Rest war. Ich verlor also alles. Wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Ob der Verleger sie geglaubt und Geld angewiesen hat, ist nicht überliefert. Forknows wilde Jahre endeten im Jahr 1929, wenige Monate bevor Schall und Wahn erschien.

Er heiratet Estelle Oldham. Estelle war seine Jugendliebe und in gewisser Hinsicht die Liebe seines Lebens. Aber Faulkner war in jungen Jahren kein seriöser Verehrer gewesen und hatte darauf bestanden, sie nur mit der Zustimmung ihres Vaters zu heiraten. Die konnte er nicht bekommen und so wandte sich Estelle einem respektableren Mann zu, einem Jurastudenten, den sie schließlich heiratete.

Mit ihm zog sie erst nach Honolulu und dann nach Shanghai. Die ganzen 20er war sie weit weg von Faulkner und gründete in der Ferne ihre Familie. Aber ihre Ehe wurde bald unglücklich. Nach der Scheidung zog sie zurück nach Oxford und heiratete William Faulkner. Auch nach der Hochzeit bleiben die finanziellen Sorgen.

Als ich im Sterben lag, sein fünfter Roman, verkauft sich immerhin so gut, dass Forkner seinen Lebensunterhalt mit Kurzgeschichten bestreiten kann, die er in rascher Folge schreibt und an Zeitungen und Zeitschriften verkauft. Der Durchbruch gelingt schließlich mit seinem sechsten Roman, Die Freistadt.

Für Tempel, die in den Baumwollsamenhüllen und Maiskolben saß, war das Geräusch nicht lauter als das Anstreichen eines Zintholzes. Ein kurzer, fast unbedeutender Laut, der den Auftritt, den gegenwärtigen, mit einer tiefen Endgültigkeit abschloss und ihn vollkommen isolierte.

Und sie saß da, die Beine gerade von sich gestreckt, die Hände lahm und mit nach oben gerichteten Flächen im Schoß und starrte auf Popeyes schmalen Rücken und auf die Rockfalten über seinen Schultern, als er sich aus der Tür beugte, die Pistole hinter sich an der Flanke, an der ein dünner Rauchstreif zog. »Die Freistaat spielt im Milieu der Gangster und Zuhälter.«

Nach einer durchzechten Nacht landen die lebenslustige Temple Drake und ihr Verehrer Gowan Stevens bei Schnapsbrennern auf einer abgelegenen Farm. Dort herrscht eine Atmosphäre nur mühsam unterdrückter Gewalt. Gowan flieht und lässt Temple zurück.

Einer der Schnapsbrenner, der tumbe Tommy, schwingt sich zu ihrem Beschützer auf. Ein anderer, der impotente Popeye, erschießt Tommy und vergewaltigt Tempel mit einem Maiskolben. Er bewegte sich vollkommen lautlos. Die offengelassene Tür klaffte und schlug gegen die Füllung, aber all das geschah ohne Laut. Es war, als seien Geräusch und Stille miteinander vertauscht worden. Sie konnte die Stille hören.

Ein dichtes Rauschen, durch das er auf sie zukam, das er zerriß und beiseite warf, und sie fing an und sagte, »Etwas wird mit mir geschehen.«

»Ich hab's ja gesagt«, schrie sie, und die Worte platzten wie heiße, lautlose Blasen in die helle Stille ringsum, bis er den Kopf wandte und die beiden Schleimklumpen über ihr waren, dort, wo sie auf den rohen, sonnigen Brettern lag, um sich schlagend, sich wälzend. »Ich hab's ja gesagt, ich hab's ja die ganze Zeit gesagt«. Die Freistadt ist leicht zu lesen, aber entgegen Forknars eigener Definition alles andere als »per se schlecht«.

Eine Sex- und Crime-Story, linear erzählt und brillant in ihren Bildern und Beschreibungen. Faulkner schildert eine Welt, deren Firnis aus Anstand papierdünn ist. Darunter gähnt ein Abgrund aus Gewalt, Korruption und Bigotterie.

Temple folgt Popeye nach Memphis, wo sie für ihn anschaffen geht. Um das zu vertuschen, deckt sie ihn auf Druck ihres Vaters in einem Mordprozess und belastet einen anderen, der daraufhin von einer aufgebrachten Meute gelüncht wird. Temple kehrt zu ihrer Familie zurück und Popeye wird für einen Mord gehängt, den er nicht begangen hat. Die Freistadt wurde zweimal verfilmt und verkaufte sich binnen drei Wochen besser als Schall und Wahn und »Als ich im Sterben lag« zusammen.

Im Herbst 1931, der Roman ist gerade ein paar Wochen auf dem Markt, fährt Faulkner nach New York, damals das publizistische Zentrum der USA. Von dort schreibt er seiner Frau Estelle, »Ich schrieb ein Drehbuch für Tabula Bankhead. Was sagst du dazu? Der Vertrag soll heute unterschrieben werden für etwa 10.000 Dollar.«

Es geht ungefähr so vor sich. Gestern schrieb ich den Entwurf, die Synopsis, wofür ich 500 Dollar bekommen soll. Als nächstes werde ich den Entwurf ausarbeiten und die Handlung einfügen und bekomme 2500 Dollar. Dann schreibe ich den Dialog und bekomme den Rest.

Hier habe ich die reinste Sensation hervorgerufen. Seit einer Woche habe ich Tag für Tag mir zu Ehren Lunch-Einladungen von Zeitschriftenredakteuren, außerdem Abendeinladungen oder die Leute wollen wissen, wie ich aussehe. Tatsächlich habe ich mit Erstaunen bemerkt, dass ich jetzt der wichtigste Mann der amerikanischen Literatur bin. Southern Man, watch your Southern Change, Southern Oz

Ich heiße Bill Griffith und bin Kurator in Roanoke, dem Antebellum-Haus, das William Faulkner im Jahr 1930 gekauft und in dem er bis zu seinem Tod im Jahr 1961 gelebt hat. Der Name bezieht sich auf zwei Bäume.

Roan, die schottische Eberesche, von der Faulkner glaubte, sie hielte böse Geister fern. Und die bösesten Geister für ihn waren Reporter und Leute vom Finanzamt. Und Oak, die amerikanische Lebenseiche, ein Symbol für Stärke und Abgeschiedenheit. Das Haus erinnert an jenes der Familie Thompson. Das Pate stand für das der Compsons aus Schall und Wahn.

Erbaut im neoklassischen Baustil, der bei reichen Familien in den Südstaaten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg so populär war. Weiß, zweistöckig, mit spitz zulaufendem Vordach, das auf Stelzen ruht. Den Zugang bildet eine gepflasterte, von Schierlingstannen gesäumte Allee. Roanoke ist umgeben von Stallungen, Weiden und Wiesen.

Ein herrschaftliches Anwesen inmitten eines Waldes. Faulkner hat es von den Einnahmen aus die Freistaat gekauft. Er hatte seiner Frau gesagt,

Meine neuen Romanen schreibe ich so um, dass er ein Bestseller wird und ich ihn nach Hollywood verkaufen kann. Und genau so ist es gekommen. Er hat die Freistaat für 25.000 Dollar nach Hollywood verkauft, heute wären das 200.000 Dollar. Von dem Geld hat er das Haus gekauft und komplett renovieren lassen. Damals waren 25.000 Dollar ein Vermögen. Das Durchschnittseinkommen hier im Süden lag bei 1.100 Dollar.

Im Jahr? Heute ist Rowan Oak ein Museum, betrieben von der William Faulkner Stiftung und originalgetreu eingerichtet. Oben die Schlafzimmer. Faulkners, Estelles, die der gemeinsamen Tochter Jill und von Estelles Kindern aus erster Ehe. Auch nach heutigen Maßstäben sehr geräumig. Unten Wohnzimmer und Esszimmer, beide mit schweren Möbeln aus Eichenholz eingerichtet.

Im Empfangssaal über dem offenen Kamin hängen Porträts der Männer der Familie. Forgner, sein Vater, Groß- und Urgroßvater. Handgemalt von seiner Mutter. Im Hinterhaus die Küche, funktional und schmucklos. Zeit ihres Lebens ließen sich die Forgners von Bediensteten bekochen. Im Seitenflügel schließlich Forgners Arbeitszimmer, dunkel und muffig. Auf dem Schreibtisch steht seine alte Schreibmaschine.

Und eine leere Flasche Four Roses, ein Bourbon. Faulkner war ein starker Trinker. Seine finanzielle Situation war immer angespannt. Faulkner hielt Pferde. Allein dadurch fiel es ihm schwer, sein Geld zusammenzuhalten. Entweder du hast Pferde oder Geld. Er war Hobbypilot und flog gerne und oft, auch ein teures Hobby. Er schien am Fließband zu schreiben, um all das zu finanzieren. Faulkner war ein sehr guter Trinker.

Faulkner hatte eine Vorstellung, was ein Gentleman aus dem Süden haben und tun sollte. Und das hat er gepflegt, den vornehmen Lebensstil des alten Südens. Erbaut wurde Roanoke im Jahr 1844 von einem Baumwollbaron, der zahlreiche Plantagen unten im Mississippi-Delta besaß.

Sein Vermögen hatte er durch die Ausbeutung schwarzer Sklaven gemacht. Was für eine Ironie. Faulkner als Mensch brauchte die Bestätigung und vor allem das soziale Kapital, für die solche Häuser immer gestanden haben. Aber der Künstler wusste sehr wohl, dass die wahren Grundfesten solcher Häuser verdorben sind.

Jay Watson von der University of Mississippi in Oxford. Der weltweit führende Forscher über das Leben und das Werk William Faulkners. Das ist der faszinierendste Widerspruch seines Lebens.

In seinen Romanen und Kurzgeschichten erleiden Häuser wie dieses schreckliche Schicksale. Sie brennen ab, sie werden baufällig, die Besitzer werden vertrieben von Mietern, Hausbesetzern oder armen Menschen. Morde werden darin begangen, Frauen vergewaltigt, Kinder missbraucht.

In Faulkners Welt sind solche Häuser Gravitationsfelder für schreckliche Dinge. Als Schriftsteller verstand Faulkner, dass sie allein durch ihre Geschichte moralisch beschädigt sind.

auch wenn er als Mensch versucht hat, Kapital aus der architektonischen Klasse zu schlagen, die sie damals repräsentiert haben. Andererseits dürfen wir von großen Künstlern nicht erwarten, dass sie in ihrem Leben und ihrer Seele jederzeit konsequent sind. Faulkner war widersprüchlich, wie jeder andere Mensch auch.

Und wir dürfen nicht übersehen, dass er dieses Statement auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise gemacht hat. Amerikas Ökonomie ist im freien Fall. Und Faulkner kauft ein prachtvolles... Nun ja, es war nicht prachtvoll, als er es gekauft hat. Er musste es aufwendig renovieren. Aber...

Er kauft ein herrschaftliches Anwesen. Das war auch eine Botschaft an die Leute in Oxford, die ihm die Karriere als Schriftsteller nicht zugetraut hatten. ...

I like a stranger.

Musik

Der Weg von Roanoke hinunter nach Oxford führt durch dichten Wald. Der Wind rauscht durch die Baumkronen. Vögel zwitschern. Von Ferne hört man den Autoverkehr auf der MS 278.

Der Highway verbindet Tupelo, die Stadt, in der Elvis Presley geboren wurde, mit dem Mississippi-Delta. Faulkner war ein Frühaufsteher und hat meist sofort angefangen zu schreiben. Im Laufe des Vormittags war er fertig.

Danach hat er sich um den Garten gekümmert oder Briefe beantwortet. Und später ist er runter in die Stadt gegangen, das ist knapp ein Kilometer.

Auf halber Strecke hat seine Mutter gelebt und er hat sie immer auf einen Kaffee besucht. In der Stadt hatte er manchmal etwas zu erledigen, manchmal hat er seinen Freund besucht, den Anwalt Phil Stone. Meistens aber hat er sich vor dem Gericht auf eine Bank gesetzt und sehr unauffällig Leute beobachtet.

Wo Faulkner früher leibhaftig saß, befindet sich heute eine Bronzestatue. William Faulkner in dem für ihn charakteristischen groben Anzug, die Hosenbeine aufgekrempelt, einen Hut auf dem Kopf, eine Pfeife in der Hand und den Blick in die Ferne gerichtet. Die Statue wurde im Jahr 1997 errichtet, zu Faulkners 100. Geburtstag.

Eine sehr späte Ehrung für den größten Sohn der Stadt Oxford, Mississippi. Faulkner war nicht beliebt in Oxford. Er hatte kaum soziale Kompetenzen und ging ungeduldig und ungnädig mit seinen Mitbürgern um. Wenn er jemanden mochte, konnte er sehr freundlich sein.

Aber er lebte oft in seiner Gedankenwelt und konnte an Leuten vorbeigehen, die er seit Jahren kannte, ohne sie überhaupt wahrzunehmen. Das hat viele Menschen vor den Kopf gestoßen, gerade hier im Süden, wo großer Wert auf Manieren gelegt wird. Deshalb hat sich Oxford lange nicht für ihn erwerben können.

Er hatte Freunde, ein paar gute Freunde, aber der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Außerdem hat er über Dinge geschrieben, über die andere Menschen hier noch nicht einmal zu sprechen bereit waren. Über Rassismus, Gewalt, Ehebruch, über Sünde, Ausschweifungen und Trunksucht.

All diese Dinge waren nicht erbaulich. Und sollten, so die allgemeine Ansicht damals, nicht in Romanen vorkommen. In den 1930ern ist Oxford wie alle Städte im Süden geteilt. In einen weißen, wohlhabenderen Teil und einen schwarzen, ärmeren. In den ehemaligen konföderierten Staaten herrscht Rassentrennung. Separate but equal. Getrennt, aber gleich.

Wobei die Gleichheit nur eine hohle Floskel ist. Afroamerikanern wird der Eintrag ins Wahlregister mutwillig verweigert. In den USA die Voraussetzung, um überhaupt wählen zu können. Vor Gericht sind sie chancenlos, weil nur Weiße als Geschworene amtieren dürfen. So bleiben zahlreiche Lynch-Morde ungesühnt. Der vor dem Bürgerkrieg reiche Süden ist damals längst das Armenhaus der USA.

Vor allem Mississippi, dessen Ökonomie auf dem arbeitsintensiven Anbau von Baumwolle basiert. Die Plantagenbesitzer haben das Sharecropping eingeführt. Eine Schuldknechtschaft. Als Lohn für ihre Arbeit erhalten die meist schwarzen Baumwollpflücker einen Teil der Ernte. Einziger Abnehmer für ihre Baumwolle ist der Plantagenbesitzer.

Der wiederum diktiert nicht nur die Preise, sondern zahlt in Schuldscheinen, die nur in den überteuerten Läden auf der Plantage Gültigkeit haben. Sklaverei in einem anderen Gewand also. Er hat einen sehr kritischen Blick auf den 20. Jahrhundert im Süden. Ich denke, in der Partei ist es ...

Faulkner hat in seinen Büchern ein kritisches Auge auf den Süden geworfen, auf die Rolle der Frauen, auf die Rassentrennung. All das schildert er sehr unnachgiebig. Außerdem verschleiert er die lokalen Ursprünge seiner Romane nur sehr leicht und sehr gut.

Die Verbindungen zwischen echten Menschen aus Oxford und Situationen, die sich hier zugetragen haben, und den fiktionalen Geschichten in seinen Büchern.

Die Thompsons zum Beispiel standen Pate für die Compsons in Schall und Wahn. Faulkner hat keine Überstunden gemacht, um ihren echten Namen zu verbergen. Das hat die Leute in Oxford verletzt. Sie fühlten sich der Lächerlichkeit preisgegeben und dass jemand ihre dreckige Wäsche öffentlich wäscht.

Hinzu kommt, dass er eine dezidierte Meinung zur Rassentrennung hatte und die im Widerspruch stand zu dem, was die lokalen Machthaber dachten. Für Faulkner ging es bei der Rassentrennung nicht um richtig oder falsch, sondern um die Frage, ob wir bereit sind für Veränderung. Er

Er sagte, jeder weiß, dass die Rassentrennung schlecht ist, aber niemand will etwas dagegen tun. In seinen Büchern warnt uns William Faulkner vor der Gefahr, die in dieser Haltung liegt. Wenn du nicht änderst, was falsch ist, wird dir die Änderung irgendwann aufgezwungen. Besser also, wenn ich die Dinge selbst ändere.

Ich weiß nicht, warum wir kommen, gehen zurück, wo wir kommen von.

So,

Joe Christmas, die Hauptfigur in Licht im August, hat große Probleme, sich selbst zu finden. Er wird von der Idee verfolgt, ein halber Schwarzer zu sein. Aber im Roman wird das nie bestätigt.

Haben Sie ihn als halben Schwarzen angelegt oder wollten Sie damit nur die tragische Ironie der Geschichte betonen? Für mich war genau das seine Tragik. Er wusste nicht, wer er war, also war er ein Niemand. Wer nicht weiß, wer er ist, schließt sich selbst aus der Menschheit aus. Und das war die zentrale Idee der Geschichte. Er wusste nicht, wer er war und er hatte keine Möglichkeit, es herauszufinden.

In meinen Augen ist das die größtmögliche Tragik überhaupt. Nichts über sich selbst zu wissen und es nicht ändern zu können.

Nichts kann so einsam wirken, wie ein großer Mann allein auf einer leeren Straße. Aus Licht im August, William Faulkners siebtem Roman. Erschienen im Oktober 1932. Doch obwohl Christmas weder sehr breit noch hochgewachsen war, brachte er es irgendwie zu Wege, dass er einsamer aussah als ein Telegrafenmast inmitten der Wüste.

Auf der weiten, leeren, von Schatten verdüsterten Straße sah er aus wie ein Phantom. Ein Geist, der aus seiner eigenen Welt weggelaufen war und sich verirrt hatte. Wenn es nicht sicher ist, dass er schwarzes Blut hat, welche Bedeutung hat dann die Vermutung des Anwalts Gavin Stevens am Ende des Romans, dass in »Christmas« ein Blutkonflikt getobt hätte, dass es nur eine Mutmaßung ist und kein gesichertes Wissen...

»Ja, genau. Es ist nur eine Annahme, eine Erklärung, die Stevens anbietet. Die Leute, die Joe Christmas zerstört haben, erklären, wer er war. Sie bestimmen, wer er war. Christmas selbst wusste es nicht und deshalb gehört er nirgendwo hin.« Dann fand er sich wieder. Ohne dass es ihm bewusst gewesen war, führte die Straße jetzt bergab und ehe er sich versah, war er in Freedmontown,

Umgeben von den Sommergerüchen und Sommerstimmen nicht sichtbarer Neger, er fing an zu laufen. Der Blick wild, die Zähne schimmernd, die eingeatmete Luft kalt an seinen trockenen Zähnen und Lippen. Dort bog ein schmaler, von Ratspuren gefurchter Weg ab und führte aus der schwarzen Hölle hinaus zur Parallelstraße hinauf. Rennend bog er ein und begann mit hämmerndem Herzen den steilen Anstieg zur höher gelegenen Straße. Er war in der Nähe der Straße.

Dort hielt er an, keuchend, wild um sich blickend, und sein Herz pochte, als könnte oder wollte er nicht glauben, dass die Luft jetzt wieder die kalte, harte Luft weißer Menschen war.

Manchmal denke ich, das ist mein Lieblingsroman von Faulkner. Wegen der Kombination aus Erzählkunst, fast im großen Stil des viktorianischen Romans und der bewussten Abkehr vom Blendwerk und der Pyrotechnik, mit der er seine Karriere als Schriftsteller begründet hatte.

Mit Schall und Wahn hatte er uns mit dem Bewusstseinsstrom und dem inneren Monolog bekannt gemacht und mit Die Freistaat eine schrille, sensationell kitschige Kriminalgeschichte geschrieben. Mir scheint, mit Licht im August wollte er uns sagen, seht her, ich kann all das beiseite lassen und einen realistischen Roman schreiben, der immer noch ein Meisterwerk ist.

Im Mittelpunkt des Romans steht Joe Christmas, der seine Geliebte, eine ältere weiße Frau, mutmaßlich erstochen hat. Christmas wurde als Baby vor der Tür eines Waisenhauses gefunden. Zu Weihnachten. Daher sein Nachname. Joe Christmas ist die einzige Hauptfigur Faulkners, die nicht weiß ist. Oder genauer,

von der wir nicht wissen, ob sie weiß ist. Man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Der für Faulkner wenig schmeichelhafte wäre, die weiße Perspektive war gewissermaßen sein Standard. Wenn er über Menschen geschrieben hat, waren es Weiße, als könnten sie die menschliche Existenz an sich repräsentieren.

Man kann es aber auch anders einordnen, dass er sorgfältig und bescheiden genug war, um nicht über das Bewusstsein von Menschen zu schreiben, die er nicht so gut verstand. So gesehen wäre es Ausdruck von Respekt, dass er kaum Afroamerikaner ins Zentrum seiner Romane gestellt hat. In Licht im August kreuzen sich die Wege von vier Personen. Von Joe Christmas...

Von einer schlichten schwangeren Frau, einem Arbeiter in einer Sägemühle und einem ehemaligen Prediger. Sie alle sind Ausgestoßene. An ihrem Schicksal und ihren jeweiligen Geschichten entwirft Faulkner das düstere Bild einer Stadt in den Südstaaten. Geprägt von Rassismus, religiösem Fanatismus und unterschwelliger, immer wieder ausbrechender Gewalt. Am Ende wird Joe Christmas von einem Lynch-Mob gejagt, mit fünf Schüssen schwer verletzt,

Und entmannt. Als sie näher kamen, um zu sehen, was Grimm vorhatte, sahen sie, dass der Mann noch nicht tot war. Und als sie sahen, was Grimm tat, stieß einer der Männer einen erstickten Schrei aus und stolperte rückwärts gegen die Wand und erbrach sich. Dann sprang auch Grimm zurück und warf das blutige Schlachtermesser hinter sich. Jetzt wirst du die weißen Frauen in Ruhe lassen, auch in der Hölle, sagte er.

In keinem seiner Romane ist Faulkner näher an der Wirklichkeit im Mississippi jener Jahre. Dazu trägt auch die Figur des Erzählers bei. Der ist alles andere als neutral. Den jungen Joe Christmas schildert er voller Mitgefühl. Für den Erwachsenen, den Nigger, wie er ihn nennt, hat er nur Verachtung übrig. Das spiegelt ein Verhaltensmuster vieler Weißer während der Rassentrennung.

Als Kinder mögen sie miteinander gespielt haben, aber im Mannesalter entwickeln sich Schwarze in ihren Augen zur Bedrohung. Immer wieder mischen sich die Charaktere zudem in den Erzählfluss ein. Sie berichten, was sie gesehen oder auch nur gehört haben.

So entsteht eine gefühlte Wirklichkeit, die letztlich in die Katastrophe führt. An Licht im August liebe ich vor allem die Größe der Leinwand und die Selbstsicherheit mit der Formerscheibe. In

In keinem seiner großen Romane hat er die verschiedenen parallel laufenden Geschichten so meisterhaft unter Kontrolle und arbeitet die Unterschiede, Analogien und Berührungspunkte so perfekt heraus.

Licht im August ist das unspektakulärste seiner Meisterwerke. Aber die kompromisslose Emotionalität, mit der uns Faulkner in die Herzen seiner Charaktere blicken und ihre Leiden miterleben lässt, ist einzigartig. Er schreckt auch nicht vor Sentimentalität zurück. Das ist eine tolle Kombination. Aber objektiv betrachtet ist natürlich Absalom Absalom Faulkners bester Roman.

Musik

In some ways just the significance of the historical material Faulkner is taking on, which is...

Allein schon die Bedeutung des historischen Materials, das Faulkner aufgreift, der Aufstieg der auf Sklavenarbeit basierenden Kultur und Ökonomie der Plantagen, wie sie die USA von Beginn an prägt und den Süden definiert haben.

Und dann auf der formalen Ebene, wie die selbstreflexive historische Recherche im Erzählprozess dargestellt wird. Das Thema ist bedeutend und wichtig. Es zieht sich über Generationen und um die gesamte westliche Welt. Und die Aufbereitung ist unerschöpflich interessant und originell.

Absalom, Absalom verweist im Titel auf die Bibel, auf den Prinzen Abschalom, der gegen seinen Vater aufbegehrt, gegen König David und die Revolte mit dem Leben bezahlt. Die Urform des Vater-Sohn-Konflikts, wenn man so will. Das Buch erscheint 1936, im selben Jahr wie Margaret Mitchells »Vom Winde verweht«. Beide Romane spielen im Süden vor, während und nach dem Bürgerkrieg.

Doch während Mitchell die aristokratische Welt der Baumwollbarone idealisiert, dekonstruiert Faulkner sie. Die erzählte Zeit in Absalom, Absalom beginnt im Jahr 1833 mit der Ankunft von Thomas Sutpen in Jefferson City, umgeben und umschlossen von einer Ausdünstung von Hölle, einer Aura von Nichtwiedergeburt, wie Faulkner schreibt. Er war kein Gentleman, nicht einmal ein Gentleman war er.

Er kam mit einem Pferd und zwei Pistolen und einem Namen, von dem niemand je gehört hatte. Niemand mit Bestimmtheit wusste, ob es seiner war. Nein, nicht einmal ein Gentleman war er. Und wenn er 10.000 Allens geheiratet hätte, wäre er keiner geworden.

Nicht, dass er einer hätte sein oder auch nur für einen gehalten werden wollte, denn alles, was er brauchte, waren Allens und unseres Vaters Namen auf einer amtlichen Eheerlaubnis. Weil unser Vater wusste, wer sein Vater in Tennessee war und sein Großvater in Virginia gewesen war. Und weil die Menschen, unter denen wir lebten, wussten, dass wir es wussten. Und wir wussten, dass sie wussten, dass wir es wussten.

In wenigen Sätzen entwirft Faulkner hier ein Panorama der Südstaatengesellschaft. Auf Herkunft fixiert, auf sich selbst bezogen, dem Neuen und Fremden gegenüber reserviert, dabei fragil. Denn das Neue und Fremde wirkt in seiner Urgewalt bedrohlich. Es ist eine alte Dame, die hier erzählt, Miss Rosa Coldfield. Ihre Schwester Ellen war Sudpens Frau, seine zweite Frau, wie wir später erfahren.

Ihr Gesprächspartner ist Quentin Compson. Wir kennen ihn als Neurotiker aus Schall und Wahn. Inzestuös verliebt in seine Schwester oder zumindest in deren Unbeflecktheit. Er rekonstruiert die Geschichte Sudpens. Im Gespräch anfangs mit Rosa Coldfield, später mit seinem Vater und mit einem Kommilitonen in Harvard. Mr. Faulkner, wer ist die Hauptfigur in Absalom, Absalom?

Offensichtlich ist es Sudpen, aber im Buch heißt es, es sei auch die Story von Quentin. Wer also ist die Hauptfigur? Die Hauptfigur ist Sudpen. Der Roman handelt von einem Mann, der Söhne wollte und von seinen Söhnen zerstört wurde. Nebenbei ist es auch die Geschichte von Quentin Compsons Hass auf die schlechten Seiten des Landes, das er liebt. Genau genommen will Sudpen eine Dynastie gründen, eine Baumwoll-Dynastie.

Ein Verweis darauf, dass die Südstaaten-Elite des Antebellum von Abenteurern abstammte und dass die aristokratische Aura, mit der sie sich umgab, nur Fassade war. Kaum angekommen, kauft Sutpen ein Stück Land, auf dem er kampiert. Immer wieder verschwindet er für eine Weile und kehrt mit französischen Goldmünzen zurück. Nach seinem letzten Abstecher hat er einen Architekten im Schlepptau und eine Gruppe Sklaven. Vom Architekten lässt er sich ein Herrenhaus errichten, Sutpens Hundred.

Die Sklaven schuften auf der Plantage. An den Abenden misst er sich mit ihnen im Faustkampf. Jahre später, Sutpen ist längst Vater geworden, nimmt er seinen Sohn Henry und seine Tochter Judith mit zu einem dieser Boxkämpfe. Das war es, was Alan sah.

Ihren Mann, den Vater ihrer Kinder, wie er nackt und keuchend und bis zur Talie blutig dastand, während der Neger, der offensichtlich gerade niedergestreckt worden war, zu seinen Füßen lag, ebenfalls blutig, nur dass es bei dem Neger wie Fett oder Schweiß aussah. »Wo ist Judith, Thomas?« sagte Ellen. »Judith?« sagte er. »Ist sie nicht im Bett?« »Belüge mich nicht, Thomas!« sagte Ellen.

Mr. Faulkner, welche Bedeutung hat die Szene, in der Sudpen sich mit seinen schwarzen Sklaven im Boxkampf misst?

Also besonders jene, in der er seine Kinder mitgenommen hat und Ellen hereinplatzt. Ist das ein Beispiel für die Dekadenz des Südens? Nein, nein, darum geht es nicht. Es ist eine weitere Szene, die Sudpens Ruchlosigkeit zeigt, seinen unerbittlichen Willen eine Dynastie zu schaffen, indem er seinen Sohn nach seinem Ebenbild formt. When I'm going to Alabama, got my pistols out of by my side.

Mr. Faulkner, ich suche nach dem Grund für Sudpens Niedergang und der Bürgerkrieg scheint ein Teil davon zu sein. Stimmt das? Aber das ist nicht der Hauptgrund. Nein, ich mache mir den Bürgerkrieg nur zunutze.

Das Land, in dem Sutpen lebte, war nach dem Bürgerkrieg zerstört. Trotzdem hat er weitergemacht. Er wollte immer noch eine Dynastie aufbauen, aus Rache für eine Demütigung, als er in jungen Jahren an einem Herrenhaus geklopft hatte und ihm vom schwarzen Dienstboten mit den Worten »Du nimmst die Hintertür« der Einlass verwehrt wurde. Sutpens Unheil beginnt, als sich sein Sohn Henry an der Universität von Jefferson City mit einem Kommilitonen anfreundet.

Mit Charles Bon, und der sich in Henrys Schwester Judith verliebt. Was nur Sutpen weiß, Charles Bon ist sein Sohn aus erster Ehe mit einer Haitianerin. Sutpen hat sie verstoßen, weil sie, wie Faulkner schreibt, »Negerblut in den Adern hat.« Gemeinsam zieht Henry mit seinem Halbbruder in den Bürgerkrieg. Mehrfach warnt er ihn davor, seiner Schwester zu schreiben oder noch einmal nach Sutpens »Hundred« zu kommen.

Doch Bon lässt sich nicht beirren. »Sie fixierten einander auf den beiden mageren Pferden. Zwei Männer, jung, noch nicht lang genug draußen in der Welt, dem Wind ausgesetzt, um alt zu sein, doch mit alten Gesichtern, mit ungekämmtem Haar, die Gesichter hager und verwittert. Die Pistole lag noch nicht zum Zielen erhoben auf dem Sattelbogen, die beiden Gesichter ruhig, die Stimmen nicht einmal erhoben.«

wage es nicht über den Schatten dieses Pfostens, dieses Astes zu reiten, Charles. Und ich werde es wagen, Henry. »Henrys Motiv für den Mord bleibt offen. Hatte er erfahren, dass Charles sein Halbbruder war? Hat er folglich den Willen Sudpens exekutiert? Quentin Compsons Vater deutet im Gespräch mit seinem Sohn homoerotische Motive an oder inzestuöse. Aber das weiß er nur aus zweiter Hand.«

Von seinem Vater, General Compson, der mit Sudpen befreundet gewesen war. Sein Vater erzählt Quentin auch von Sudpens Herkunft. Geboren in einer überfüllten Holzhütte in den Bergen West Virginias. Der Vater, ein Trinker, heuert später auf einer Plantage im Nachbarstaat Virginia an. Für den jungen Sudpen muss das eine verwirrend neue Welt sein, mutmaßt Quentin.

Er wusste gar nicht, dass es ein Land gab, sauber aufgeteilt, geordnet und übersichtlich, mit Menschen, die je nachdem, welche Hautfarbe sie zufällig hatten oder was sie zufällig besaßen, sauber aufgeteilt, geordnet und übersichtlich darin lebten und wo einige wenige nicht nur die Macht über Leben und Tod und Tausch und Verkauf anderer Menschen besaßen, sondern auch die Macht über die Welt.

sondern lebendige Menschen zur Verfügung hatten, welche all die endlos wiederkehrenden Verrichtungen, wie das Eingießen des Whiskys aus dem Krug, das Anreichen des Glases oder das Ausziehen der Stiefel vor dem Zu-Bett-Gehen für sie übernahmen. Von Sutpens Herkunft erfährt der Leser aus vierter Hand. Quentin erzählt seinem Kommilitonen, was er von seinem Vater weiß. Dieser wiederum hat es von General Compson, Quentins Großvater,

Und dem hat Satpen selbst es erzählt. Was Wahrheit ist, was Inszenierung und Interpretation, verschwimmt in Absalom Absalom bis zur Unkenntlichkeit. Zumal auch Quentin selbst nicht neutral berichtet. Er schmückt aus, suggeriert Interpretationen und versteigt sich schließlich mit seinem Kommilitonen in die Fantasien,

dass Charles Bon, Henrys Hutpen im Bürgerkrieg, das Leben gerettet hätte. Südstaatler gelten als großartige Geschichtenerzähler. Und sie wissen, dass Geschichten mehr sind als die Weitergabe von Informationen.

Dass sie Menschen berühren, sie zu etwas überzeugen und sie unterhalten. Geschichten zu erzählen war im Süden eine jedermann zugängliche und bezahlbare Form von Unterhaltung und gemeinschaftlichem Erleben. Weil der Süden im Zuge der Modernisierung des Landes zurückgefallen ist, blieb diese Tradition lange bestehen. Nicht nur unter Weißen, auch der schwarze Süden hat seine spezielle Tradition des Erzählens von Geschichten.

Sie geht zurück auf die Sklaverei, als es Afroamerikanern gesetzlich verboten war, lesen und schreiben zu lernen.

Das ist der Hintergrund von Faulkners Art zu erzählen, hinter seinen Sätzen, die schier endlos weitergehen und dem Atemrhythmus des Erzählers folgen. Vom ständigen Aufbrechen der Chronologie, von den inneren Monologen, in denen die Charaktere ihre Versionen des Geschehens anbieten, von den Stimmen, die sich immer wieder in den Erzählfluss mischen. All das kommt aus der Tradition der mündlichen Überlieferung.

Hätten wir Faulkner gefragt, warum er so geschrieben hat, hätte er geantwortet, im Dienste eines übergeordneten Realismus. Weil der menschliche Geist so funktioniert und wir so aus geschehenem Erfahrungen formen. Mit dem Brudermord ist Zadpens Schicksal besiegelt. Henry taucht unter. Und er als Vater steht ohne männlichen Erben da.

Er schwängert die Enkelin seines Saufkumpans, des Tagelöhners Wash Jones, und verstößt das Kind, weil es ein Mädchen ist. Daraufhin tötet Wash Jones erst Sudpen und schlitzt an seiner Enkelin und dem Neugeborenen die Kehle auf. Jahrzehnte später besucht Quentin Compson das einst herrschaftliche, nun heruntergekommene Anwesen Sudpens und findet dort den todkranken Henry. Kurze Zeit später brennt das Haus nieder.

Einziger Überlebender der Familie ist Jim Bond, der Urenkel Sudpens, ein Mischling.

Quentins Kommilitone in Harvard ist entsetzt. »Ein Nigger ist übrig geblieben. Ein Niggersatpen ist noch übrig. Ich denke, dass die Jim Bonds mit der Zeit die westliche Hemisphäre erobern werden. Natürlich werden sie, je weiter sie sich in Richtung der Pole ausbreiten, wieder ausbleichen, wie es die Kaninchen und die Vögel tun, damit sie sich nicht so deutlich vom Schnee abheben.«

»Aber es wird immer noch Jim Bond sein, und in ein paar tausend Jahren werde somit auch ich, der ich dich hier ansehe, den Lenden afrikanischer Könige entsprungen sein. Jetzt sollst du mir nur noch eines sagen. Warum hasst du den Süden?« »Ich hasse ihn nicht«, sagte Quentin rasch, sofort, unmittelbar. »Ich hasse ihn nicht«, sagte er. »Ich hasse ihn nicht«, dachte er unmittelbar.

In der kalten Luft, der eiseskalten Nacht von New England keuchend. Nein, nein, ich hasse ihn nicht. Ich hasse ihn nicht. Mr. Faulkner, glauben Sie, dass der heutige Süden immer noch der Süden von Leuten wie Wash Jones oder der Snopes aus ihren späteren Romanen ist? Dass es dort also kein nobles Blut mehr gibt? Es gibt dort noch Spuren von...

älteren, tapferen Menschen, die manchmal sichtbar werden. Aber der Süden wird dominiert von Leuten wie den Jones und den Snopes. Wie Faulkner diese Sätze sagt, meint man ihm das Unbehagen, über die Frage anzumerken. Er zögert, sucht nach Worten, findet sie nicht und drückt sich dann bewusst vage aus. Mit dem Mythos, dass edles Blut in den Adern der selbsternannten Südstaaten-Aristokratie geflossen sei, hat er gründlich aufgeräumt.

In Sartoris, seinem dritten Roman über die gleichnamige Sippe, in Schall und Wahn über die Compsons und in Absalom, Absalom. Ebenso mit dem, was im Subtext der Frage mitschwingt, dass der Süden fundamental anders sei als der Rest der USA.

Dass dies nicht der Fall ist, erkennt Quentin am Ende von Absalom, Absalom, als sich sein Kommilitone, mutmaßlich ein junger Mann aus den Nordstaaten, als übler Rassist entpuppt. Deshalb wiederholt Quentin immer wieder, dass er den Süden nicht hasst.

Faulkner erzählt über den Süden, aber im Grunde handeln seine Geschichten von den USA. So gesehen demontiert er mehrere Exzeptionalismen. Zunächst den nationalen, dass die USA beispiellos seien in der Geschichte der Nationen und deshalb die spirituelle Legitimation hätten, im Sinne einer höheren Mission, Geschichte zu schreiben.

Das ist unser Selbstbild. Es hat in der Weltpolitik immer wieder hässliche Erscheinungsformen angenommen. Und dann ist da natürlich der Exzeptionalismus des Südens, der sich ausdrückt in Sätzen wie Amerikaner durch Geburt, Südstaatler durch die Gnade Gottes. Aber der Süden ist nicht nur in seinem Selbstbild außergewöhnlich.

In unserer Vorstellung erschien er lange auch als unser inneres Gegenstück, als Gegenentwurf zu den USA. Damit lässt Faulkner uns nicht davon kommen. Er beleuchtet die große amerikanische Erzählung. Und die sieht ein bisschen anders aus, wenn man sie aus der Perspektive des Südens betrachtet.

Dennoch sind Wash Jones und vor allem die Snopes, denen Faulkner eine Trilogie widmet, in den späten 1940er und 50er Jahren Prototypen eines neuen Südens. Skrupellos und verschlagen übernehmen sie in »The Hamlet« eine abgelegene Siedlung, in »The Town« Jefferson City und in »The Mansion« die Bank der alteingesessenen Familie Sartoris.

In diesem neuen Süden sind Gewalt und Rassismus nicht mehr durch Konventionen und Traditionen eingehegt. Und eine breite Bürgerrechtsbewegung gewinnt mehr und mehr Boden im Kampf gegen die gesetzliche Rassentrennung und die Rechtlosigkeit der Afroamerikaner. Und damit gegen die weiße Vorherrschaft. Für Forkner bedeutet das, mehr und mehr muss er nicht nur literarisch Position beziehen, sondern auch als öffentliche Person.

Musik

William Faulkner in einem offenen Brief, überschrieben als Letter to a Northern Editor, als Brief an einen Verleger im Norden.

Der Brief datiert vom 5. März 1956. Drei Monate zuvor hat der spätere Friedensnobelpreisträger Martin Luther King den Montgomery Bus Boycott organisiert.

als Reaktion auf die Verhaftung einer afroamerikanischen Aktivistin, die sich geweigert hatte, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen Weißen zu räumen. Im Sommer 1955 ist der afroamerikanische Teenager Emmett Till ermordet worden. Die Mörder, zwei Weiße, wurden trotz erdrückender Beweise von einer rein weißen Jury freigesprochen. Der Boykott und der skandalöse Freispruch

gelten als Beginn einer breit angelegten Bürgerrechtsbewegung zur Abschaffung der gesetzlichen Rassentrennung in den Südstaaten. Den Mord an Emmett Till erwähnt Forkner in seinem Brief explizit und bezeichnet ihn als logische Konsequenz eines Urteils des obersten Gerichtshofs, das die Verfassungswidrigkeit der Rassentrennung an Schulen festgestellt hat.

Alle Südstaatler, egal auf welcher Seite sie in der Rassenfrage stehen, haben die Entscheidung des obersten Gerichtshofs als Zwang und Gewalt aufgefasst. Zum einen hat sich Faulkners Sicht auf die Dinge im Laufe seines Lebens verändert. Und zweitens seine Position und damit die Art, wie er seine Ansichten ausgedrückt hat. Jay Watson von der University of Mississippi in Oxford.

der weltweit führende Forscher über das Leben und das Werk William Faulkners. In den 50ern, nach der Verleihung des Nobelpreises, ist er zu einer öffentlichen Figur geworden.

Als öffentliche Figur wurde von ihm erwartet, dass er sich zu politischen Fragen wie der Rassentrennung äußert, nicht nur literarisch. In seinen Büchern schildert Faulkner, welche Schäden Sklaverei und Rassentrennung verursachen, primär natürlich für Afroamerikaner, aber auch moralisch und seelisch für weiße Amerikaner.

Faulkner war ein widersprüchlicher Mensch. Als Künstler hat er verstanden, wie kompromittiert die Willen der früheren Sklavenhalter waren. Als Bürger von Oxford aber wollte er vom Status profitieren, den sie in der damaligen Gesellschaft verhießen. Im Grunde haben dort zwei grundverschiedene Menschen gewohnt.

In den 50ern, vor allem mit der immer stärker werdenden Bürgerrechtsbewegung, ließ sich die Vorstellung nicht mehr aufrechterhalten, dass gewissermaßen zwei Faulkners existierten, die teils auch noch dieselben öffentlichen Äußerungen von sich gaben. Für William Faulkner wäre die Bürgerrechtsbewegung eine Chance gewesen, Partei für eine gerechte Sache zu ergreifen. Stattdessen ergeht er sich in Briefen und Interviews in kruden historischen Thesen.

in paternalistischer Sprache und rassistischen Gedanken. Und er offenbart ein Unverständnis für die Schäden, die jahrhundertelange Unterdrückung, Misshandlung und Ungleichbehandlung in den Seelen der Afroamerikaner angerichtet haben. Speziell im Süden. Die Nordstaatler haben bis heute nicht verstanden, was der Bürgerkrieg wirklich bewiesen hat. Sie nehmen an, dass er den Südstaatlern gezeigt hätte, dass sie Unrecht hatten. Aber das ist falsch.

Die Südstaatler wussten das und hatten das Gambit akzeptiert, auch wenn sie wussten, dass es tödlich ist. »Ich schlage vor, dass wir uns entschließen, die Rassentrennung abzuschaffen, wenn auch aus keinem anderen Grund, als dass wir die Oberhand behalten, wenn wir dem Neger freiwillig die Gelegenheit geben, zu jeder Gleichberechtigung, zu der er fähig ist.«

Dann schuldet er uns Dankbarkeit. Was der Bürgerkrieg den Nordstaatlern hätte zeigen sollen, ist, dass die Südstaatler alles Erdenkliche tun werden, auch auf die Gefahr des Untergangs, um eine gewaltsame, gesetzliche oder auf ökonomischem Druck basierende Änderung des Rassenzustands zu akzeptieren. Wenn uns dagegen seine Gleichberechtigung vom Gesetz durch Zwangsmaßnahmen von außen aufgezwungen wird, wird er die Oberhand haben, weil er der Sieger ist.

Und kein Tyrann ist erbarmungsloser als der, der noch gestern der Unterdrückte war, der Sklave. Wenn es zum Kampf kommt, kämpfe ich für Mississippi gegen die Vereinigten Staaten, auch wenn es bedeuten würde, auf die Straße zu gehen.

Als in der Öffentlichkeit stehender Intellektueller hat Faulkner keine gute Figur gemacht. Während er in seinen Büchern mehr riskiert und aufs Spiel gesetzt hat,

hat er in seinen öffentlichen Äußerungen versucht, einen Kompromiss zu finden, den seine Freunde, seine Familie und andere weiße Südstaatler ebenso akzeptieren konnten wie die Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung. Faulkner hat nie einen Zweifel gelassen, dass sich die Dinge im Süden ändern mussten, dass die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung berechtigt waren

und dass die eigentlichen Wurzeln des Rassismus ökonomischer Natur sind. Aber er hat es nicht geschafft, das klar und widerspruchsfrei auszudrücken und es nachdrücklich zu vertreten. Oh, how high it turns when I look back and I am home. Ah, but my job today is that we can all

Im Jahr 1931 hat sich William Faulkner zum ersten Mal in Hollywood verdient. Als Drehbuchautor beim Film, wie viele Schriftsteller seiner Zeit. Die Filmindustrie versprach gutes und vor allem schnelles und sicheres Geld.

Im Gegensatz zur Monate, manchmal jahrelangen einsamen Arbeit am nächsten Buch. Ohne die Gewissheit, ob es gelingt oder ein Erfolg wird. Für die folgenden 24 Jahre sollte William Faulkner zeitweise in Hollywood leben. An 20 Filmen hat er mitgearbeitet. Sieben seiner Werke wurden zu seinen Lebzeiten verfilmt. Unter anderem »Schall und Wahn«, sein frühes Meisterwerk. In einer allerdings eindimensionalen, aseptischen Leinwandfassung.

Seinen Durchbruch in Hollywood feierte Faulkner nach zwei kleinen Beteiligungen an Drehbüchern mit The Road to Glory. Special order for the captain. In there. Be sure or not. Regisseur ist Howard Hawks, einer der Großen seiner Zeit. Der Film spielt im Ersten Weltkrieg, an der französischen Front. Is it orders to go back to the front? Yes. When? Tonight. Now. Tonight? Yes.

»The Road to Glory« ist ein düsterer, stets im Halbdunkel aufgenommener Kriegsfilm, in dem Ruhm eben nicht zu gewinnen ist. Hawks zeigt den Krieg als eine Aneinanderreihung von Schlachten. Es wird getötet und gestorben, ohne Ende und ohne Sinn, wie es die schöne Monique Lacoste ausdrückt.

die zwischen zwei Männern steht und am Ende beide an den Krieg zu verlieren droht. Der Mythos besagt, dass Faulkner Hollywood gehasst hat, dass er nur wegen des schnellen Geldes Drehbücher geschrieben habe.

Faulkner hat das befeuert. Aber ich denke, er hat, abgesehen vom Finanziellen, auch sonst von Hollywood profitiert. Er hat die Professionalität dort genossen und er hat ein paar Leute aus der Filmbranche wirklich gemocht. Howard Hawks zum Beispiel.

Clark Gable, mit dem er oft aus- oder auf die Jagd gegangen ist. Und er mochte einige der anderen Schriftsteller, die als Drehbuchautoren nach Hollywood gegangen waren. Dashiell Hammett, Lillian Hellman, Nathaniel West. Mit ihnen war er gerne zusammen. In Hollywood ist William Faulkner an Klassikern der Filmgeschichte beteiligt.

An »Haben und Nichthaben« und »Tote schlafen fest«. Beide mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Am frühen Film »Noir« »Solange ein Herz schlägt«. An der Mantel- und Degenschmonzette »Die Liebesabenteuer des Don Juan«. Und am Monumentalfilm »Land der Pharaonen«. Storys, die weit entfernt sind von der kleinen Welt des fiktiven Joknapataoa-County.

auch wenn Faulkner dort große und vor allem universelle Themen verhandelt. In meinen Augen hat Hollywood seine visuelle Vorstellungskraft geformt. Hollywood erzählt Geschichten in erster Linie visuell. Erst dann kommt die verbale Dimension hinzu. Literaturwissenschaftler haben in Studien herausgearbeitet, dass sich die visuelle Dimension seiner Romane geändert hat, nachdem Faulkner erstmals in Hollywood war.

Er hat seine Geschichten danach stärker aus Bildern entwickelt und weniger aus Klängen, wie anfangs, als er noch stärker in der oralen Tradition des Südens stand. In Hollywood ist William Faulkner Teil des sogenannten Studiosystems. Eines Oligopols, das zwischen den 1920ern und 50ern den gesamten Filmmarkt in den USA kontrollierte. Es bestand aus fünf großen und drei kleineren Studios.

Jedes von ihnen betrieb eigene Kinopaläste und hatte Regisseure, Kameramänner, Schauspieler exklusiv unter Vertrag. Und eben Drehbuchautoren. Produziert wurde am Fließband. Maßgeblich waren nicht künstlerische, sondern rein ökonomische Interessen. Durch diese kreativen Prozesse in Hollywood hat er viel für seine Art zu schreiben gelernt. Erstens entsteht ein Film immer gemeinschaftlich.

Nicht nur, weil der Drehbuchautor die Geschichte entwickelt, der Regisseur sie umsetzt und die Schauspieler ihr die Gesichter geben. Auch ein wirklich gutes Drehbuch entsteht in Hollywood in gemeinschaftlicher Arbeit. Jedenfalls war es zu Faulkners Zeit so. Er wurde zum Beispiel für einen Film angeheuert, bei dem die erste Fassung des Drehbuchs schon vorlag.

Seine einzige Aufgabe war es dann, die Dialoge zu straffen und zuzuspitzen. Nachdem er diese Arbeitsweise kennengelernt hatte, versteht Faulkner in seinen Romanen mehr und mehr, dass Menschen Geschichten über Dialoge erzählen und sich so auch zusammenreimen, was in der Vergangenheit geschehen ist.

Heute werden sie nichts unternehmen. Am Nachmittag wird Winston begraben und gleich noch, während die Beerdigung im Gange ist, einen Nigger zu verbrennen, das hieße Winston keine Ehre anzutun. Stimmt, am Abend wird's wohl dazu kommen. Hope Hampton ist kein Mann, dem man so leicht einen Gefangenen entreißt. Einen schwarzen Mörder?

Wer hier im Landkreis oder im Staat wird ihm helfen, einen Neger zu beschützen, der hinterrücks einen Weißen niederschießt? Oder im Süden überhaupt? Jawohl, oder im Süden überhaupt. Was die beiden namenlosen Männer hier besprechen, ist ein Lynch-Mord. Der Verdächtige soll von einem Mob aus dem Gefängnis gezerrt und aufgeknüpft oder bei lebendigem Leib verbrannt werden.

Bis weit in die 1950er Jahre sind Lynch-Morde in ländlichen Gegenden der USA gängige Praxis. Opfer sind überwiegend Afroamerikaner.

Es war ein schrecklicher Tag.

Heute ist Roanoke ein Museum. Das waren schreckliche Zeiten, auch hier in Oxford. Nicht alle im Süden waren Mörder und Rassisten, aber es waren genug, um die Stadt zu beherrschen, mit Drohungen, Angst und Einschüchterung. So war es überall, für Afroamerikaner galten andere Regeln und Gesetze. Auch Oxford war ein Ort des Terrors. Es war ein Ort des Terrors.

Griff in den Staub ist Faulkners brisantester Roman. Zwei Jahre zuvor ist erstmals ein Polizist verurteilt worden, weil er einen Verdächtigen nicht gegen einen Lynch-Mob geschützt hatte. Im selben Jahr hat der Lynch-Mord an vier Baumwollpflückern in Georgia das Land schockiert. Auch Hollywood springt auf das Thema an. Kaum erschienen, wird Griff in den Staub verfilmt. Ein Mysteriedrama, das mit Suspensum quivert.

Der Film beginnt mit einer Verhaftung. Lucas Beauchamp, ein afroamerikanischer Plantagenbesitzer, wird vom Sheriff ins Gefängnis von Jefferson City gebracht. Er soll einen weißen Waldarbeiter ermordet haben. Der Weg vom Streifenwagen zum Gefängnis ist ein Spießroutenlauf.

Lucas Beauchamp schaut in die Gesichter der Bürger von Jefferson City, in ausschließlich weiße, feindselige Gesichter. Der junge Mann ist Chick Mallison. Lucas Beauchamp hat ihn einmal aus einem Bach gerettet, wie wir später in einer Rückblende erfahren.

Chicks Onkel ist John Stevens, ein Anwalt. Aber es ist Chick selbst, der Lucas Beauchamps Unschuld beweist. Mit einem afroamerikanischen Freund gräbt er den Sarg des Waldarbeiters aus. Doch der Sarg ist leer. Während der Suche nach dem Leichnam hält eine alte Dame den Lynch-Mob in Schach.

Als Mörder wird schließlich der Bruder des Waldarbeiters verhaftet.

Griff in den Staub wurde hier in Oxford gedreht. Die Bürger von Oxford mochten Faulkner nicht. Er benahm sich anders, er war schräg, er trank, er schrieb seltsame Bücher. Aber jetzt merken sie, wenn er in Hollywood wichtig ist, sollten wir ihn auch ein bisschen beachten. Und für eine Weile ging das gut. Der Film wurde nicht nur in Oxford gedreht. Viele Bürger der Stadt wirkten auch als Komparsen mit.

Ein paar Wochen war Oxford fest in den Händen von Hollywood. Dann die Premiere. Nicht etwa in Los Angeles oder New York, wie damals üblich. Die Weltpremiere fand hier statt, in Oxford, Mississippi. Und William Faulkner wollte nicht hingehen. Seine Tante Alabama McClain, die jüngste Tochter seines Urgroßvaters, war extra aus Memphis gekommen, was damals keine leichte Sache war.

Sie ruft ihn aus ihrem Hotel an. Junger Mann, ich höre, dass du nicht hingehen willst. Das ist korrekt, Ma'am. Sie sagt, William, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, einmal stolz auf dich zu sein. Und dies ist wahrscheinlich meine letzte Chance. Er hat entschieden, zu gehen. Er ging.

Er gab nach und ging hin. Aber er reagierte nicht auf Fragen und wenn doch, bestand seine Antwort nur aus einem Wort. Er trug eine alte Anzugsjacke mit Arbeitskleidung darunter und Arbeitsschuhe. Alle anderen hatten sich fein gemacht und er sah aus, als käme er aus einem Güterwagen. So hat er seine Verachtung für die ganze Sache gezeigt. Musik

Er kam ins Vorzimmer der Studios von 20th Century Fox. Ein kleiner, wacher Mann in einem Tweet-Anzug, der ihm nie gepasst hatte. Und sah mich für einen Moment an, als hätte er eine sorgfältig geprobte Rede vergessen oder als ob er jemand anderen hinterm Schreibtisch erwartet hätte. Bevor er sagt, dass er William Faulkner sei und dass Mr. Hawks ihn irgendwie erwarte. Meta Carpenter in ihrem Buch »A Loving Gentleman«.

Im Jahr 1935 ist sie die Sekretärin von Howard Hawks. Der Regisseur hat Faulkner angeheuert, um am Drehbuch von »The Road to Glory« mitzuarbeiten. »Ich sah William Faulkner zwei Tage später wieder. Unsicher auf seinen Beinen bewegte er sich in einem rollenden Gang auf meinen Schreibtisch zu und machte eine galante Verbeugung. »Morgen Miss Carpenter«, sagte er unter Mühen. Er lehnte sich gefährlich nach vorn wie ein Artist im Zirkus, dessen Schuhe auf den Boden genagelt sind.

Miss Carpenter, würden Sie heute Abend mit mir essen gehen? Ich sah ungläubig hoch. Er hatte glasige Augen und sein Atem roch nach Alkohol. Jeden Moment dachte ich, wird er umkippen. Was so unromantisch begann, sollte eine langlebige Beziehung werden.

Faulkner ist zwar verheiratet, aber seine Frau Estelle bleibt meist in Oxford, wenn er als Drehbuchautor in Hollywood arbeitet. Er war seit langer, langer Zeit nicht mehr mit einer Frau im Bett gewesen und die plötzliche Realität von Fleisch und Form ließ ihn zittern und nach Atem ringen. Oh mein Gott, brummelt er heiser.

Bei der Aussicht, was er mit Händen und Mund erkunden konnte. Zu lieben ohne Angst vor Zurückweisung. Dass er sich in eine Affäre gestürzt hat, hatte viel mit seinem Gefühl zu tun, dass Estelle ihn als Künstler nicht verstand.

Einerseits ist es wichtig für Künstler, sie brauchen es nicht, verstanden zu werden und sich immer wieder beweisen zu müssen. Das stachelt sie an und hält sie bei der Arbeit. Aber es war natürlich hart, es bedeutete Druck. Auch weg zu sein und in Hollywood zu arbeiten,

So hat er Meta Carpenter umworben. Sie hat ihn ein bisschen besser verstanden, weil sie als sogenannte Script-Girl mit ihm gearbeitet hat. Und sie hat ihn bedingungslos unterstützt. Estelle dagegen wollte, dass er sich wie ein Gentleman benahm und immer höflich war. Wenn er sich betrinken wollte, musste er sich in seinem Zimmer einschließen.

Dabei hatte auch Estelle damals ein großes Alkoholproblem. Ein liebevoller Gentleman ist ein seltsames Buch. Einerseits voller Dialoge, was Autobiografien per se verdächtig macht. Wer weiß nach 20, 30, 40 Jahren noch genau, was er in diesem oder jenem Moment gesagt oder geantwortet hat.

Zudem bleibt Meta Carpenter seltsam amorph. Was zieht sie zu William Faulkner und was hält sie bei ihm? Andererseits ist das Bild, das Meta Carpenter von Faulkner zeichnet, komplex und detailreich, ächzend unter finanziellen Verpflichtungen, gefangen in Konventionen, leidend an einer Ehe, die nicht funktioniert und die zu beenden er sich nicht traut.

Auf der Suche nach etwas, das er zwar findet, aber in einer Beziehung, die aus anderen Gründen keine Zukunft hat. »Es muss in dieser Woche gewesen sein, dass William Faulkner endlich den Mut aufbrachte, das Thema Trennung und Scheidung bei Estelle anzuschneiden und ihr zu sagen, dass er das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Jill haben wollte. Estelle müsse sehen, wie er auch, dass ihr gemeinsames Leben leer sei, sinn- und substanzlos. Dann muss er ihr von mir berichtet haben.«

Später hat er mir erzählt, dass er tagelang versucht hat, eine Einigung mit Estelle zu erreichen. Sie war unerbittlich. Sie würde ihm Jill niemals lassen. Estelle war verführt vom süßen Gefühl, ihn in einen geschlagenen Mann zu verwandeln. Beide Arme und Beine verstümmelt. Überzeugt, dass sie ihm alles nehmen und er verarmen würde, sollte er auf die Scheidung bestehen, gab er auf.

Er würde sie nie wieder um seine Freiheit bitten. Estelle und er haben sich arrangiert. Diese Beziehung zu Meta war mal enger, mal weniger eng. Sie haben sie auch weitergeführt, als Meta verheiratet war. In den 50ern haben sie wohl beschlossen, getrennte Wege zu gehen, nach fast 20 Jahren hin und her.