Deep Dive

鹦鹉在中国古代文化中有什么象征意义?

在中国古代文化中,鹦鹉因其说话能力和捉襟见肘的性格,受到许多作家、画家和诗人的喜爱。它们常被拟人化,象征着自由的可贵、怀才不遇的命运,甚至被用来比喻人类的角色。鹦鹉在故事中常被赋予同情或自比的寓意,反映了人们对自由和才华的珍视。

鹦鹉的寿命有多长?

鹦鹉的寿命特别长,亚马逊鹦鹉的平均寿命在40到70岁之间。鹦鹉界的吉尼斯世界纪录保持者是一只名叫Cokie Burnett的葵花风头鹦鹉,它在1916年去世,享年120岁。

为什么鹦鹉在古代文献中被称为“能言鸟”?

鹦鹉在古代文献中被称为“能言鸟”,因为它们能够模仿人类的语言。在《说文解字》中,鹦鹉被描述为“能演鸟”,而在《正字通》中,鹦鹉被解释为“能演鸟”,具有多种颜色,舌头像小孩一样,前后各有两个脚趾,且比较怕冷。

鹦鹉在中国古代文学中有哪些著名的作品?

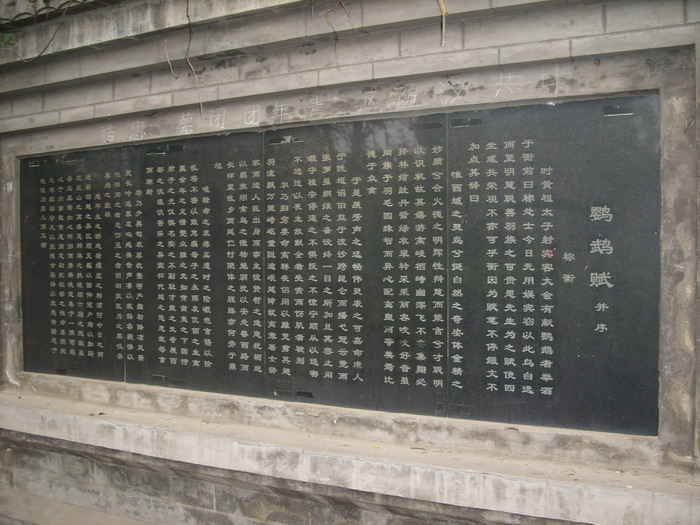

在中国古代文学中,鹦鹉出现在许多著名作品中。例如,祢衡的《鹦鹉赋》表达了他生不逢时的愤慨,李白也为祢衡写了一首五言诗《望鹦鹉周怀祢衡》。此外,《全唐诗》中有超过两千首以鹦鹉为主题的诗歌,如白居易的《安南远近红鹦鹉》和崔浩的《黄河楼》。

鹦鹉在佛教中有什么象征意义?

在佛教中,鹦鹉与白鹤、孔雀、舍利等六种神鸟并列,被视为阿弥陀佛演唱法音、感化世人的象征。在佛教故事中,鹦鹉是佛祖在过去世的化身,衍生出如“鹦鹉扑火”、“鹦鹉行啸”等故事,教导人们向善。

鹦鹉在现代中国的分布情况如何?

现代中国原生的鹦鹉只有七种,主要分布在西藏高原东南部和西南地区。古代的鹦鹉大多由西域进贡而来。目前,全球鹦鹉主要分布在南美、澳大利亚及周边岛屿,种类超过300种,其中每7种鹦鹉中有一种分布在澳大利亚。

鹦鹉与猛禽之间有什么演化关系?

鹦鹉与猛禽中的笋类有较近的演化关系,尽管它们属于不同的物种。从演化的角度来看,笋和鹦鹉的脸部特征相似,这表明它们在相似的环境中演化出了相似的特征。这种现象被称为趋同演化。

棕树凤头鹦鹉有什么独特的行为?

棕树凤头鹦鹉是世界上最大的鹦鹉之一,也是少数已知会利用工具的鸟类之一。雄性棕树凤头鹦鹉会用木棍、石头或种子敲击空心木桩,产生有节奏的音乐,且每只鹦鹉的敲击节奏都独特。这种行为通常只在雌性出现时才会进行。

- 祢衡创作了《鹦鹉赋》以表达愤慨

- 《鹦鹉赋》描写了鹦鹉被囚禁的命运

- 鹦鹉州的名称与祢衡有关

Shownotes Transcript

鹦鹉学舌是我们非常熟悉的一句话。 在文化典籍里,鹦鹉也是一个不可或缺的角色。 如果说鹦鹉的聪明, 蠢萌是最吸引人的, 那么咱们就来看看鹦鹉在历史上还有哪些有意思的事情。

妇好墓 - 对尾鹦鹉玉佩

祢衡 - 鹦鹉赋

祢衡 - 鹦鹉赋

武汉 - 鹦鹉州

武汉 - 鹦鹉州

杨贵妃教鹦鹉图

杨贵妃教鹦鹉图

棕树凤头鹦鹉

棕树凤头鹦鹉

谢谢大家的关注。如果喜欢我们的节目,也请您多多转发!我们下期再会!

谢谢大家的关注。如果喜欢我们的节目,也请您多多转发!我们下期再会!