We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!

Export Podcast Subscriptions

老

老潘

老潘:我正在进行一个名为“京都风物”的个人摄影项目,它是一个偏类型学的项目,目前已经完成了大约五分之二。项目名称还在完善中,因为我个人不是擅长起名字的人,但是我知道一个好的项目名称对于作品的传播和影响力至关重要。

我的项目灵感来源于我对京都这座城市的长期观察和深入了解,这与我在巴黎的创作经历类似,都是基于长时间的探索和积累,而非仅仅是短暂的游客式体验。在一次偶然的早课经历中,我发现了两个创作主题:一是京都的佛教文化与城市生活的结合;二是京都和尚的世俗生活与宗教生活的融合。

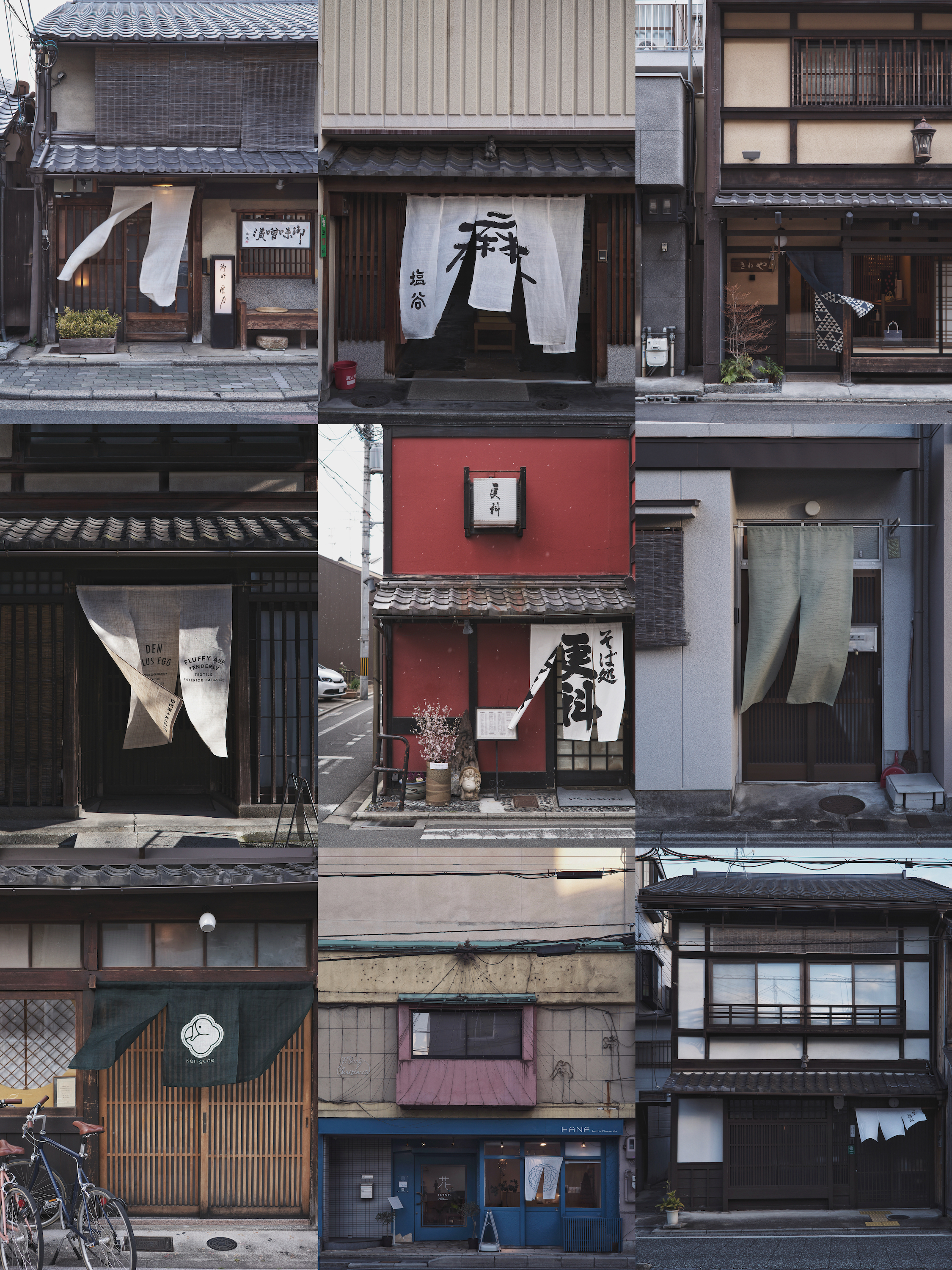

基于佛教的“地、火、水、风、空”五大元素,我构思了这个项目的整体概念,希望通过这五大元素来描绘京都这座城市。目前我已经完成了“风”和“空”两个元素的拍摄。“风”元素的拍摄对象是京都随处可见的暖帘,我通过正面和侧面的拍摄视角,捕捉了风吹动暖帘的动态,以及暖帘与周围环境和文化标识的结合。“空”元素的拍摄对象是京都街道中那些空置或未充分利用的地块,我更注重展现这些空地在不同时间和天气条件下的面貌,而非追求标准化的拍摄方法。

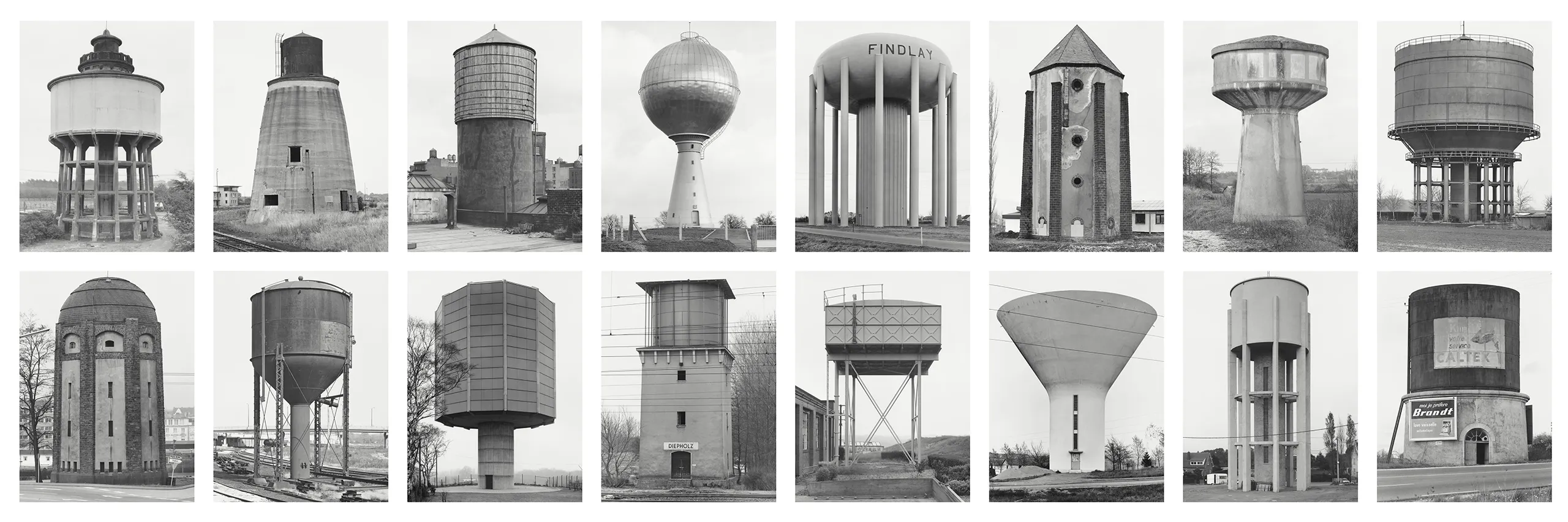

这个项目的创作过程并非一开始就拥有完整的逻辑和概念,而是从一次偶然拍摄的暖帘照片开始,逐步发展和完善的。起初,我只是把它当作一个小小的尝试,但后来通过与观众的交流,以及对自身创作方法的思考,我决定采用偏类型学的方法来完成这个项目。类型学是一种关注事物分类和研究的方法,它符合我观察世界的方式和个人习惯,也符合我观念与图像交替进行的创作逻辑。

在器材选择上,我坚持使用同一台莱卡M11相机,以保持拍摄方法的统一性。虽然我会根据拍摄对象调整焦段,但始终保持器材的一致性,这是类型学创作中保持标准化拍摄方法的重要方面。

在“地”元素的拍摄尝试中,我选择以京都的苔藓为拍摄对象,但最终发现它并不适合这个项目的整体风格和类型学方法,因此我放弃了这个方向。这个失败的尝试也让我对“地”元素有了新的思考和方向。未来,我计划完成“地、水、火”三个元素的拍摄,但“火”元素的拍摄方向目前还没有明确的思路。

类型学项目的编排相对来说比较灵活,我主要遵循两个原则:内容丰富和视觉流畅。内容丰富是指拍摄对象的多样性和代表性,视觉流畅是指色彩、结构和细节上的过渡和变化。至于项目的结束时间,并没有一个明确的标准,我可能会从视觉效果和个人感受出发来判断。

Deep Dive

本期节目延续摄影师个人项目话题,从项目意义出发,探讨不同摄影师的创作方式差异,并以小米影像大赛获奖作品为例,深入探讨个人创作方法。

- 个人项目的意义

- 不同摄影师的创作方式差异

- 小米影像大赛获奖作品分析

Shownotes Transcript

Reference 参考资讯

前三期「摄影师的个人项目」主题播客:

Reference 参考资讯

前三期「摄影师的个人项目」主题播客:

主播Pan的项目:

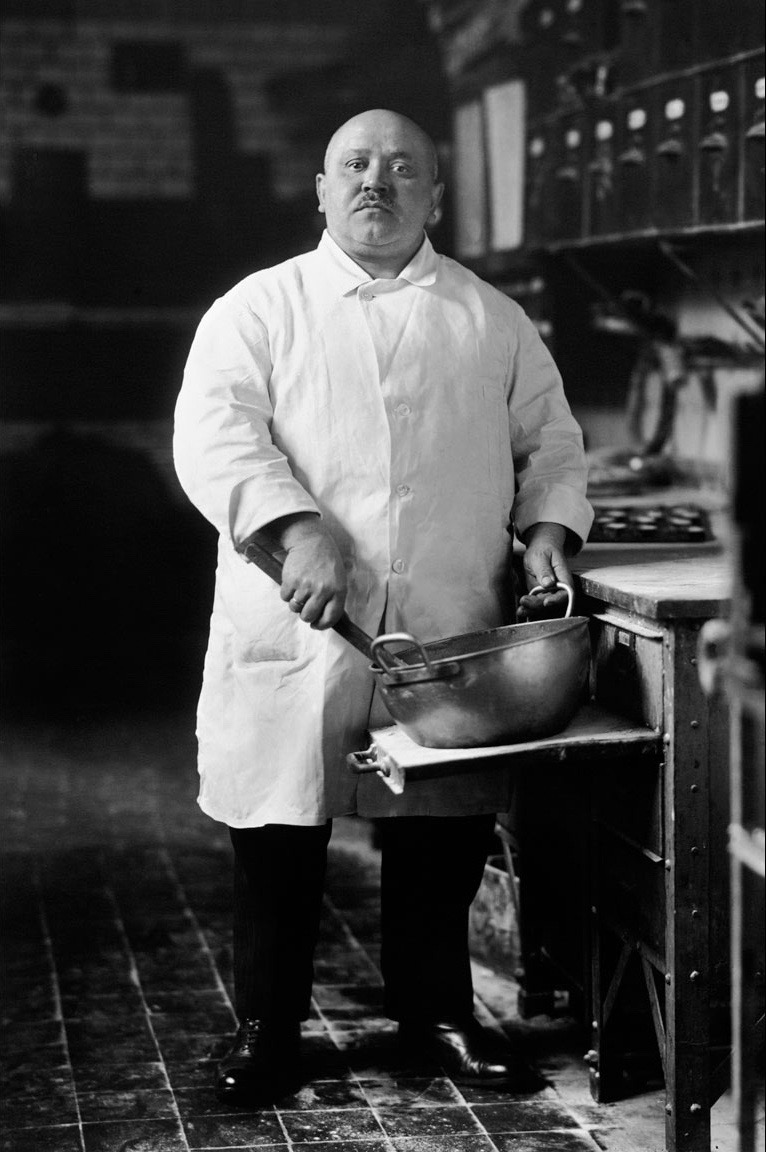

- 奥古斯特·桑德(August Sander)

- 贝歇夫妇(Bernd Becher & Hilla Becher)

- 托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)

- 坎迪达·赫弗(Candida Höfer)

- 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)

- 富安隼久(Hayahisa Tomiyasu)

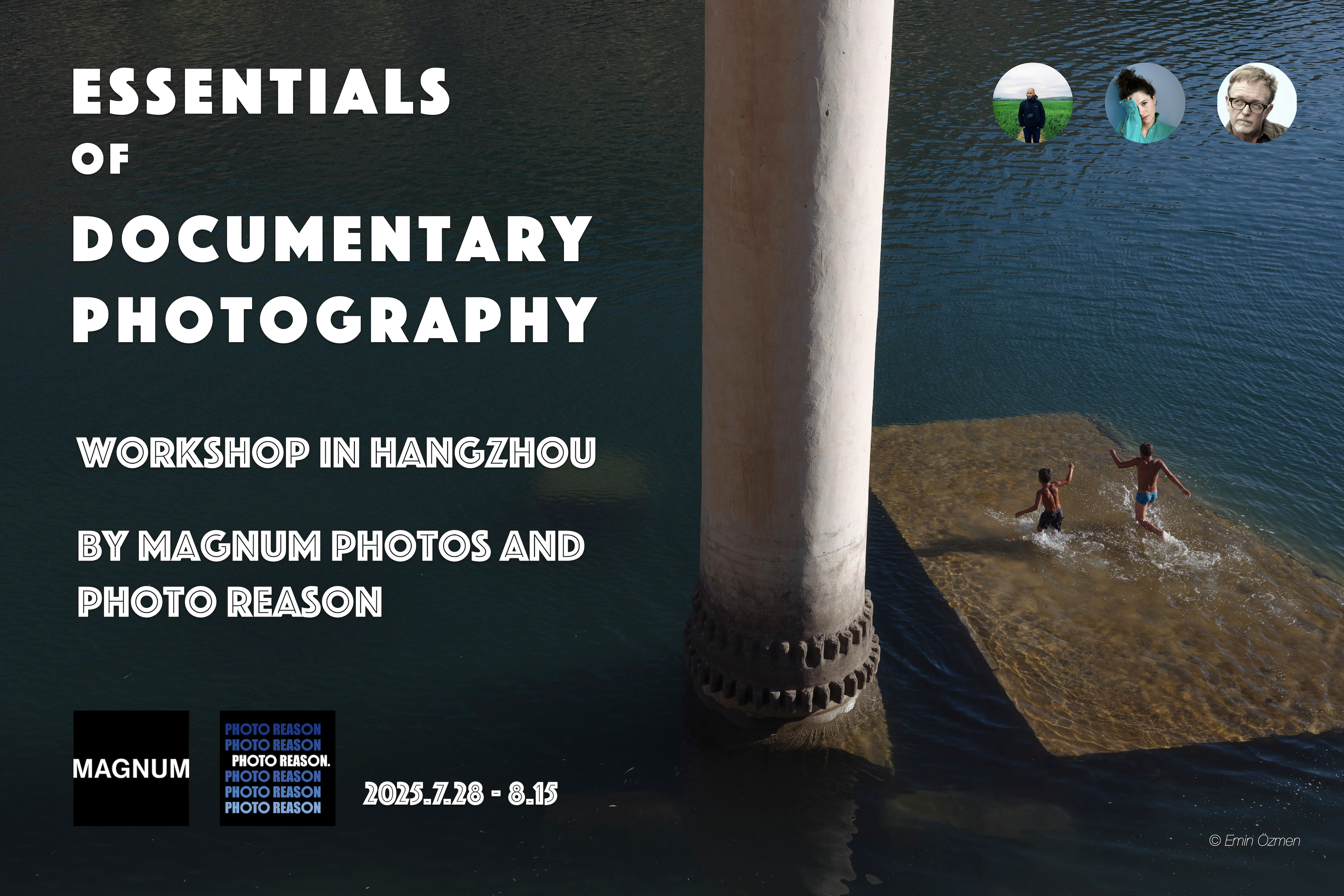

- 下期工作坊信息(招募中):

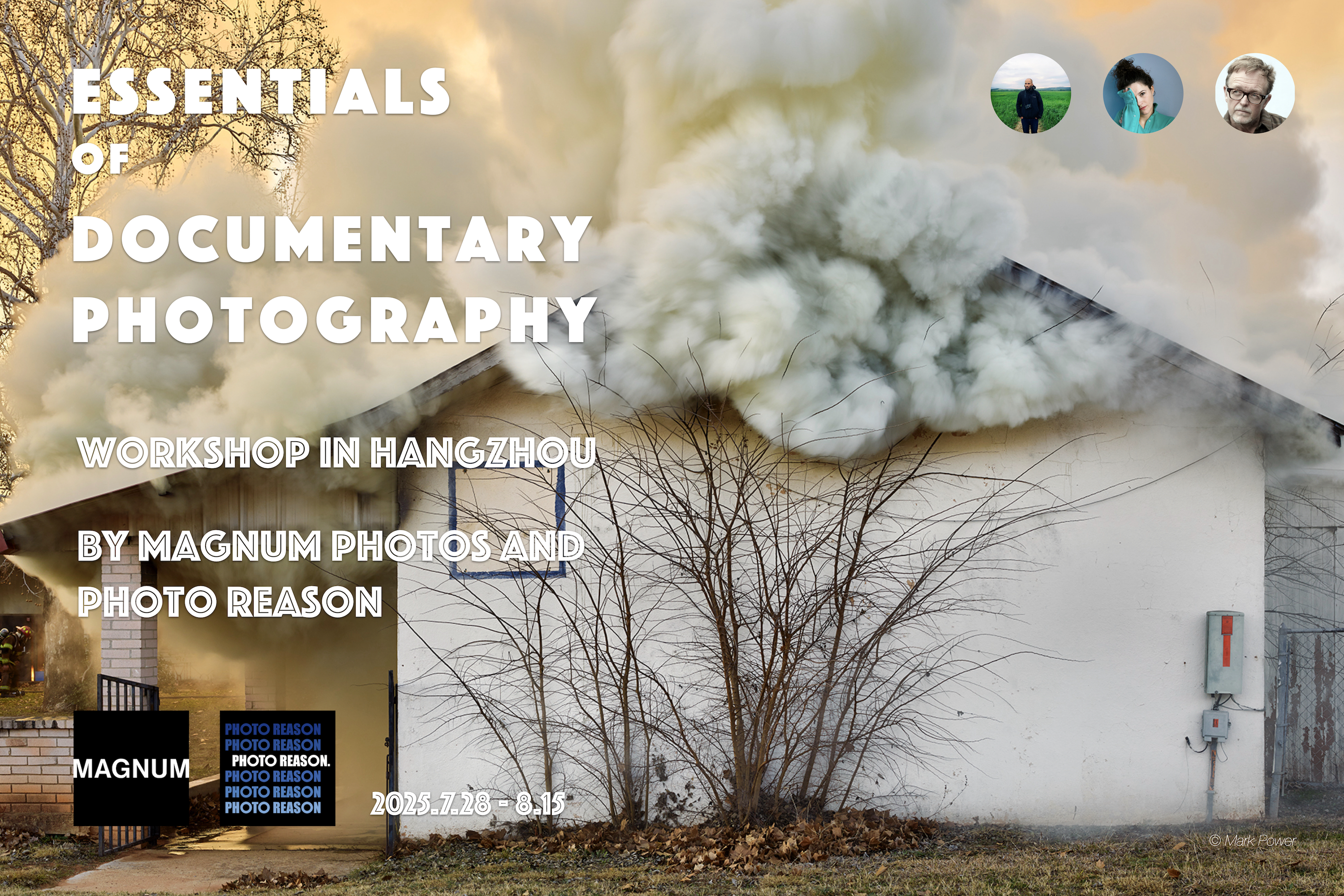

Magnum x PR | 暑期大师班 Essentials of Documentary Photography 来了)!

@Photo Reason 2025

@Photo Reason 2025