Deep Dive

为什么茨中村适合种植葡萄?

茨中村位于澜沧江河谷,西边是碧罗雪山,东边是白马雪山,气候温暖,湿度适宜,冬天和秋天都非常温暖,植被丰富,是藏区最适合种植葡萄的地方。

茨中村的葡萄酒文化是如何形成的?

19世纪法国传教士来到茨中村,发现这里的风土适合葡萄生长,并带来了葡萄种植和酿酒技术。天主教徒家庭开始酿造葡萄酒,并逐渐将这种文化传播到整个村庄,如今每家每户都会备有葡萄酒。

茨中村的藏葡萄有什么特别之处?

藏葡萄被称为‘黑珍珠’,是一种生命力极强的野生品种,抗病性强,不需要过多管理即可生长结果,颜色深,香气独特,带有野葡萄的花果香气,虽然酸度和复杂度不如国际主流品种,但见证了茨中村百年葡萄酒历史。

酿酒师的日常工作是什么样的?

酿酒师的日常工作非常具体,主要在葡萄园和酒庄之间来回奔波,观察葡萄的生长情况,处理病虫害,制定采摘计划,并在酒庄中监控发酵过程,确保葡萄酒的品质符合预期。

茨中村的自然环境如何影响葡萄酒的品质?

茨中村的自然环境复杂多样,高海拔和低纬度的结合使得葡萄生长环境独特,不同海拔的土壤和气候条件赋予葡萄酒丰富的风味和复杂度,尤其是冷凉峡谷和干热河谷的对比,使得葡萄酒既有浓郁的单宁,又有柔和的香气。

藏族人对葡萄树的照顾有什么独特之处?

藏族人用核桃壳治疗生病的葡萄树,这种朴素的自然观被认为是生物动力法的一种体现,通过这种方式,葡萄树获得了更强的抵抗力,恢复了健康。

松赞茨中酒庄的葡萄园有什么特别之处?

松赞茨中酒庄有两个葡萄园,一个位于海拔2700米的洪坡村,气候冷凉,适合种植白葡萄;另一个位于海拔2000-2200米的日咀村,属于干热河谷,适合种植赤霞珠等晚熟红葡萄。

松赞茨中酒庄的葡萄酒有什么独特风味?

松赞茨中酒庄的葡萄酒因风土不同而呈现出不同的风味。干热河谷的葡萄酒酒精度高,单宁浓郁,香气复杂;冷凉峡谷的白葡萄酒则柔和温润,带有雪山的崇敬感。

酿酒师全世平对葡萄酒的理解是什么?

全世平认为葡萄酒是葡萄生命的延续,每一瓶酒都承载着当年的风土印记,酿酒师的工作是让葡萄和葡萄酒在自然的状态下表达自己,而不是人为干预过多。

松赞茨中酒庄的葡萄酒与当地美食如何搭配?

松赞茨中酒庄的葡萄酒与藏餐和云南菜搭配得非常好,藏香猪、琵琶肉、松茸等食材与葡萄酒的单宁和酸度相得益彰,尤其是白葡萄酒与松茸刺身的搭配非常清爽。

- 香格里拉产区被誉为世界级最有潜力的产区之一

- 该产区风土复杂,远超法国伯格尼产区

- 高海拔低纬度、垂直地域分布是其独特之处

- 藏葡萄是当地特有品种,生命力强,但口感和酸度有待提升

Shownotes Transcript

本期内容

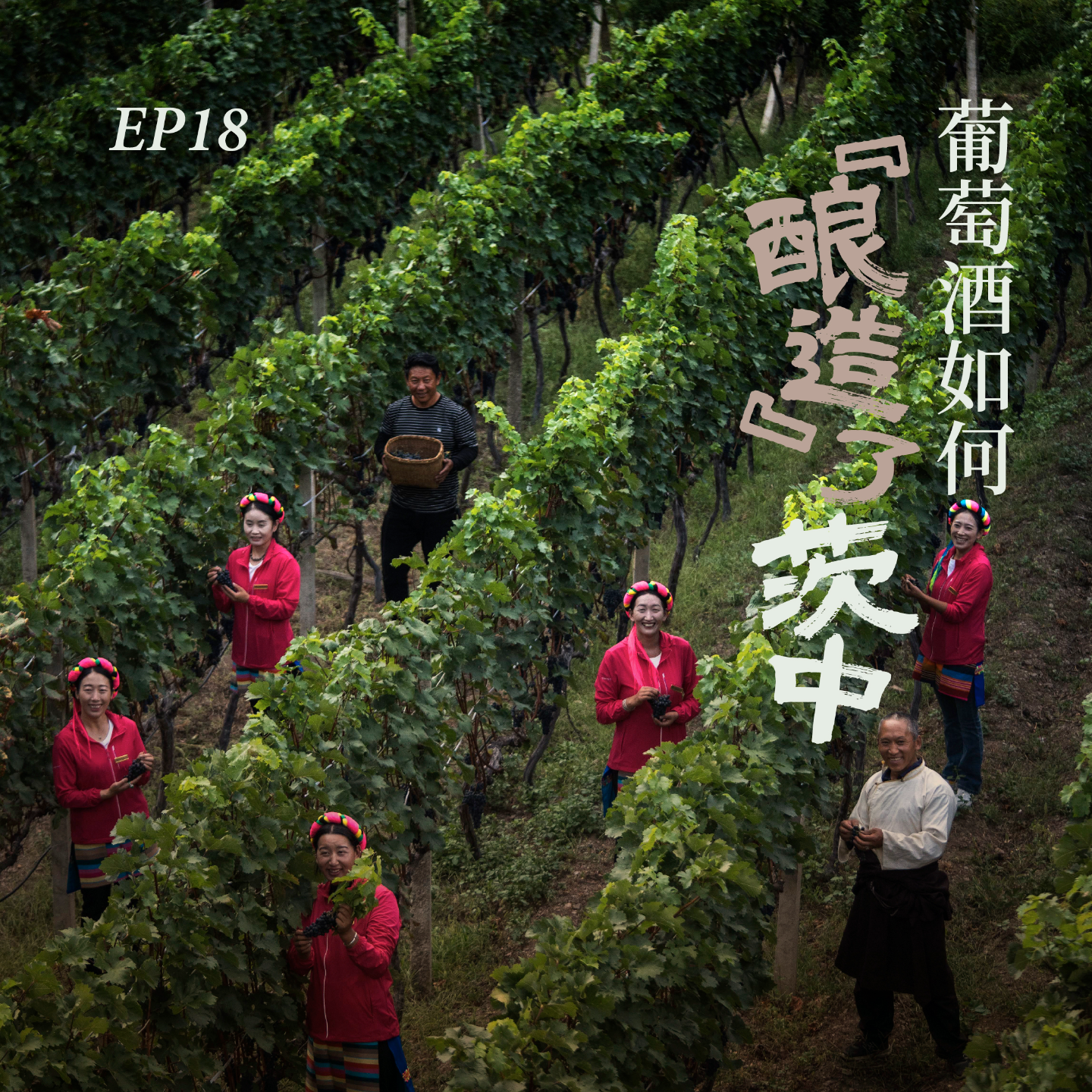

茨中村,坐落在碧罗雪山和白马雪山之间的澜沧江河谷。19世纪法国传教士来到此地,惊讶地发现这里风土复杂而迷人,适宜葡萄生长;后来本地百姓也逐渐学会了葡萄种植和酿酒技术。百年后的今天,这里已发展出世界顶级葡萄酒产区的潜质,松赞茨中山居也即将开启新的旅程。

本期「隐秘之门」,我们邀请到松赞葡萄酒顾问全世平,带领我们一起探索香格里拉产区独一无二的风土,聊一聊葡萄酒文化如何“酿造”了茨中当地的生活。有人曾赞美葡萄酒是“瓶装的诗”,欢迎大家来到松赞茨中山居,体验这篇风土与人共写的诗章。

内容提要⭐️

2:05 大香格里拉的复杂风土,世界顶级产区的潜力

4:14 雪山脚下的茨中村:传教士与葡萄酒的渊源

6:21 “黑珍珠”藏葡萄的农家酒:荒野中的花果香气

10:14 酿酒师日常:不高大不神秘,弯腰与土地对话

13:42 葡萄、虫子和鸟,顺应生物链的意外收获

17:05 核桃壳治疗生病的树,藏族人朴素的自然观

21:50 理想的葡萄酒:风土和气候的印记都在酒里

23:53 70%种植30%酿造,葡萄酒是葡萄生命的延续

25:17 冷凉峡谷V.S.干热河谷:温润与热烈的较量

31:03 藏香猪与琵琶肉:脂肪与单宁的完美交融

32:53 松茸和牦牛肉刺身:白葡萄酒的清爽平衡

33:28 从土地到酒杯,了解一杯葡萄酒的诞生

36:58 酿造让人重新理解时间与自然的尺度

本期嘉宾🎙️

全世平,酿酒师、松赞葡萄酒顾问

周默,「隐秘之门」主持人

▲茨中教堂,始建于清同治六年(1867年),由法国传教士主持兴建,时至今日教堂里还保存着当时酿酒的器皿和葡萄种植园。

▲茨中村信仰文化多元,信奉天主教的村民会在礼拜日和宗教节日来到教堂进行弥散礼拜。

▲德钦县云岭乡日咀村坐落在澜沧江边的干热河谷,海拔在2000-2200米之间,温度较高,热量充足,松赞酒庄在这里培育的赤霞珠成熟会更加充分。

▲松赞茨中酒庄员工根据葡萄的成熟度、大小、形状等进行选择性的手工采摘,保证酿酒葡萄的均匀性和完整性。采摘时天气也非常重要,如果碰上下雨,雨水会稀释果实的风味;所以观察天气,是每一位葡萄园管理员的必备能力。

▲葡萄采收之后还会在加工流水线上进行逐串逐粒的人工筛选,进一步剔除破碎、腐烂或不成熟的葡萄,清除叶子和叶柄,以求获得高品质的葡萄酒。

▲在酿酒师全世平看来,葡萄酒是葡萄生命的延续。打开一瓶酒,能够喝出当年的风土印记,是大自然最好的馈赠。

▲采收葡萄和酿造之时,当地的百姓们会前往煨桑台祈福,邀请僧人们诵经,感谢风雨和阳光的恩泽。

▲松赞葡萄酒顾问全世平正在酿造和调试葡萄酒

▲松赞茨中酒庄日咀村葡萄园本地员工的合影

▲松赞茨中山居酒庄酒窖

-制作团队-

节目监制 | Hongjia

声音设计 | 甜食

平面设计 | Leis

照片 | 周默、马宏波、松赞旅行

-节目音乐-

Aleksey Chistilin《Inspiring Cinematic Ambient》

Lux-Inspira《Love Present》