Deep Dive

Shownotes Transcript

去年在香港漫游)那集结尾,我们提到有机会想做更多关于香港文化的内容,这期就来填坑~我们从街头小吃的角度打开香港。

很开心邀请到在港播客「陪我过海」的三位主播,从太安楼开始,我们聊到随战后经济复苏快速兴起的走鬼档(街头小推车),聊到各自心水的街头美食,菠萝油要冷热恰当、外皮酥夹心热黄油凉,咖喱鱼蛋里的咖喱汁专门拿来捞饭,鸡蛋仔变得和华夫饼一样包一切。更别提还有蛋挞、车仔面、鸡蛋糕等等没有聊。

中西交融,藏龙卧虎,香港的街头从不缺故事,不缺美食:

04:02太安楼底商扫街,街头美食一箩筐

提到:鱼蛋佬;太安楼牛杂;美姐糖水;姊妹美食;海南鸡专门店

鬼故事指路➡️EP17 本地人带路 | 跟着香港东区居民不迷路,细说太古历史,鰂鱼涌美食和西湾河都市传说)

11:45第一次在香港,体验颜色对比度很高的生肠(输卵管)

15:13菠萝包里(一般)没菠萝/墨西哥包不在墨西哥/鸡尾包没鸡尾

23:39烧卖烧麦稍卖稍梅,还有多少个名字?

28:34咖喱鱼蛋,好吃秘诀在咖喱汁

提及:九记食品厂;興利祥記食品;文记咖喱汁

39:23车仔面「嗱喳面」,廉政公署往事

44:46鸡蛋仔起源碳烤与电烤真有那么大区别?水果味麻辣味,还有什么味?

47:48心水推荐:牛奶冰室;周记烧麦;祥兴咖啡室;尖沙咀饿妈家姐

49:43菠萝包压扁最好吃?我的脑袋充满疑惑

56:14本地人寻店四重验证,姜涛严选很靠谱

61:40离开一段时间,再回到香港想吃什么

提到:谭仔;西营盘潮州人/达濠仔;华姐清汤腩;潮牛腩(较贵);捞捞面(石门京瑞广场)

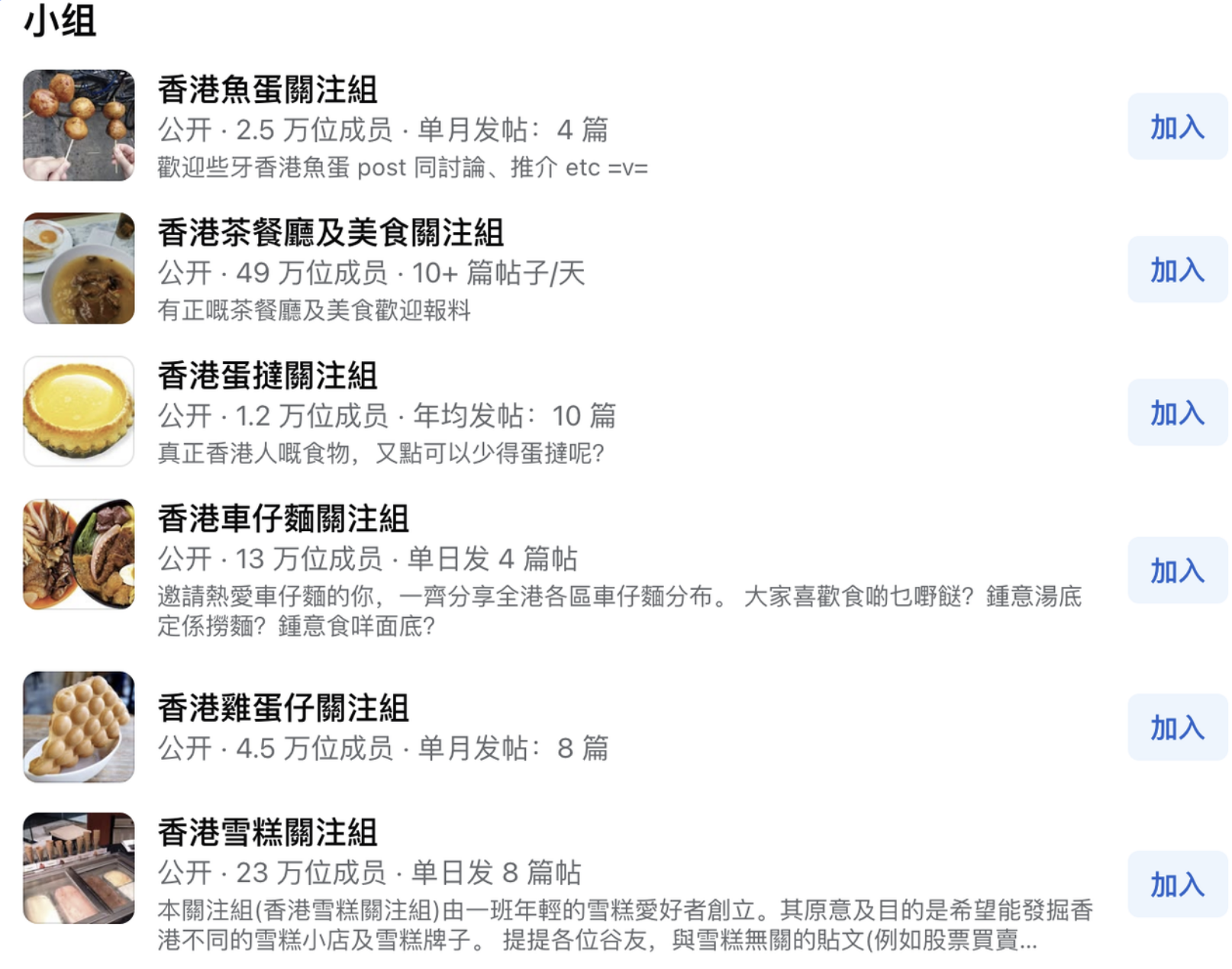

FB上的香港美食关注组(部分)

FB上的香港美食关注组(部分)

提到书籍📚 《香江知味:香港百年饮食场所》《图解香港烧卖》 拓展阅读📒 by Oil

点牛腩

崩沙腩一般最贵,是牛的横膈膜,软嫩味香。肥瘦刚好。坑腩位于牛肋骨之间(去肋骨后现一条条坑),口感软中带爽,牛味最浓。爽腩位于牛腹正下方,有层薄软胶质,比较软糯。By oil

车仔面

又称为「嗱喳面」,起源于50年代。

由于二战结束,大批内地人被迫搬至香港找不到工作,开始以此为生计。

起初车仔档是木头车改造的,木头车的上半部装有金属造的“煮食格”,能够分别放置汤汁、面条和各种配料。

因为无牌经营,车仔档也被称为走鬼档。

当时经营车仔面的流动熟食小贩,常在凌晨在市区的后巷准备食材,清早便把木头车推到街上开始贩卖面食。

早期食材:鱼蛋、猪皮、猪油渣)、猪大肠、鸡翼尖、萝卜和生菜之类。

早期面条:米粉、河粉、幼面或油面择一,较高成本的乌冬和伊面后来才有,即食面通常是大光面)([2]),有部分面档会提供出前一丁)面饼但可能要另加钱。

早期汤底:早年可供选择的汤底主要有两三种,都是制作成本较低及制作较快捷的汤底,如用盐巴和猪油调配的清汤、主要使用咖喱粉调配的咖喱汤,另有牛腩汤底,不过早年的车仔面本身并没有供应成本较高及烹调时间较长的牛腩。后来又有沙嗲汤底,至于麻辣、酸辣及冬阴功等则是较后期才出现。

**餐厅推荐:**太子的何车车仔面、铜锣湾登隆街新记车仔面

【本期主播】

思遥,全网同名 @思遥)

菠萝油加冻柠茶,唔该

【本期嘉宾】

「陪我过海」全明星阵容

赖老🦁Leo,尽力不变身老登的80后

Oli,口味南北杂糅的内脏爱好者

Kelly

【更多收听方式】

欢迎在「小宇宙播客app」搜索订阅「七分饱」,如果喜欢我们的内容,可以在「苹果Podcasts」上给我们5星好评,或者转发给朋友们一起听,添双筷子,一起吃吃喝喝!

除此以外,还可以在「爱发电)、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝、Spotify、Google Podcast、Overcast、Castbox」等音频平台找到我们。

【联系我们】

有兴趣参与我们的对谈,或者寻求合作的朋友可以发邮件到以下邮箱:[email protected]