We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!

Export Podcast Subscriptions

R

Rio

晨

晨

晨: 我认为修行并非为了追求平静或安宁,而是放下寻找的状态,回归当下。追求平静如同追逐影子,真正的安宁源于放下寻找,而非刻意追求。随息并非技巧或方法,而是一种放下执着的修行状态。我们常常试图控制生活,而随息是一种放下控制,顺应生命流动的状态。每个人都认为自己是生命故事的主角,这导致了人与人之间的冲突和痛苦,而随息是一种放下控制的状态。跟随呼吸的第一种误解是想象自己在跟随呼吸,这是一种活在思维世界里的状态。想象中的修行会带来比较和质疑,让我们陷入无限循环的思维中。想象中的修行无法带我们走向真实,反而带来更多疑惑和思维。分辨是否在想象的关键在于观察自己是否陷入思维的比较和无限循环。如果一直在寻找、改变和控制呼吸,则说明心不在当下,而是在外。心在当下是一种轻松安定的感觉,而心在外则是一种费劲的比较感。当心很沉重时,笑不出来;而当心轻松时,可以甜甜地笑。当对修行的真实性产生疑问时,往往内心已有答案,只是头脑需要一个合理的理由去理解。

Rio: 跟随呼吸的第二种误解是试图控制呼吸,这是一种执着,会让我们远离放下。试图控制呼吸源于我们希望现实符合幻想,而这种控制本身也是一种执着。“对峙”散乱也是一种控制,放下并非易事,需要决心和意识。静静等待和精进并不冲突,需要决心和正念生活方式的支持。跟随呼吸的第三种误解是观察呼吸而非融入呼吸,这会导致分离和冷漠。判断是与呼吸在一起还是粘着于呼吸的关键在于是否放下了对呼吸的需求和期待。当我们把呼吸当作一个课题来观察时,会将自己作为修行中的重要主体,这是一种自我中心的状态。三种误解的共同点都是以“我”为中心。在空性层面,“我”是不存在的,但在二元层面,“我”是存在的,两者并不冲突。真实的体验中没有“我”在操控或观察,而只是一种单纯的存在和发生。修行并非要避免错误,而是理解现象,从而接近内心的本性。受伤的本质是爱,而敞开的心才能避免受伤。敞开的心态如同将盐放入大海,而非杯子,无需刻意理解或寻求平衡。修行没有固定的样子,每一次练习都不一样,退转也是修行的一部分。越修行越平常,越不容易被情绪左右。修行与世界是连接的,我们从未与世界分离。修行是精进和放下的平衡,两者都是必要的。

Deep Dive

练习跟随呼吸的目的是回到当下,放下执着,而不是追求平静或控制。平静是本性,而非追求的目标。控制会带来矛盾和冲突,放下控制才能体验真正的安宁。

- 练习随息并非为了平静,而是放下寻找的状态

- 控制是痛苦的根源,放下控制才能体验安宁

- 随息是一种状态,而非方法或技巧

Shownotes Transcript

这期播客缘于我们一起讨论了书上的一个问答,关于「什么是随息以及随息的三个误解」。

另外,一小则通知是我们回国的时间差不多在02/21号,大概在20号前后会慢慢恢复微信小店库存的数量,旅居期间接受和 Rio 微信定制下单,回来后会按照顺序陆续发货。感恩大家的陪伴和支持呀。

Rio 2025.02.05

—

—

时间戳:

- 00:44 我们为什么要练习「跟随呼吸」(Why do we follow the breath? )

- 03:38 矛盾在于每个人都在演绎自己的故事

- 04:59 到底什么是真正的随息?

- 06:01 跟随呼吸的第一种误解:想象你在跟随呼吸( imagine that you are following the breath)

- 08:55 当聚光灯打在「自我」上

- 10:05 如何辨别是否在想象?

- 11:46 怎么感受心在自己这里还是在外面?

- 15:55 跟随呼吸的第二种误解:控制的幻觉(the illusion of control)

- 18:58 不试图做什么和精进有冲突吗?

- 22:12 跟随呼吸的第三种误解:观察呼吸(to observe or watch the breath)

- 23:03 分离的副作用

- 23:41 如何判断和呼吸在一起还是黏着于呼吸?

- 25:48 三种误解的共同点

- 29:35 真实和幻觉的区别

- 32:51 非刻意的敞开和流动

- 35:13 越修行越平常

- 37:09 分离的幻觉

- 39:05 感恩收听,祝福大家

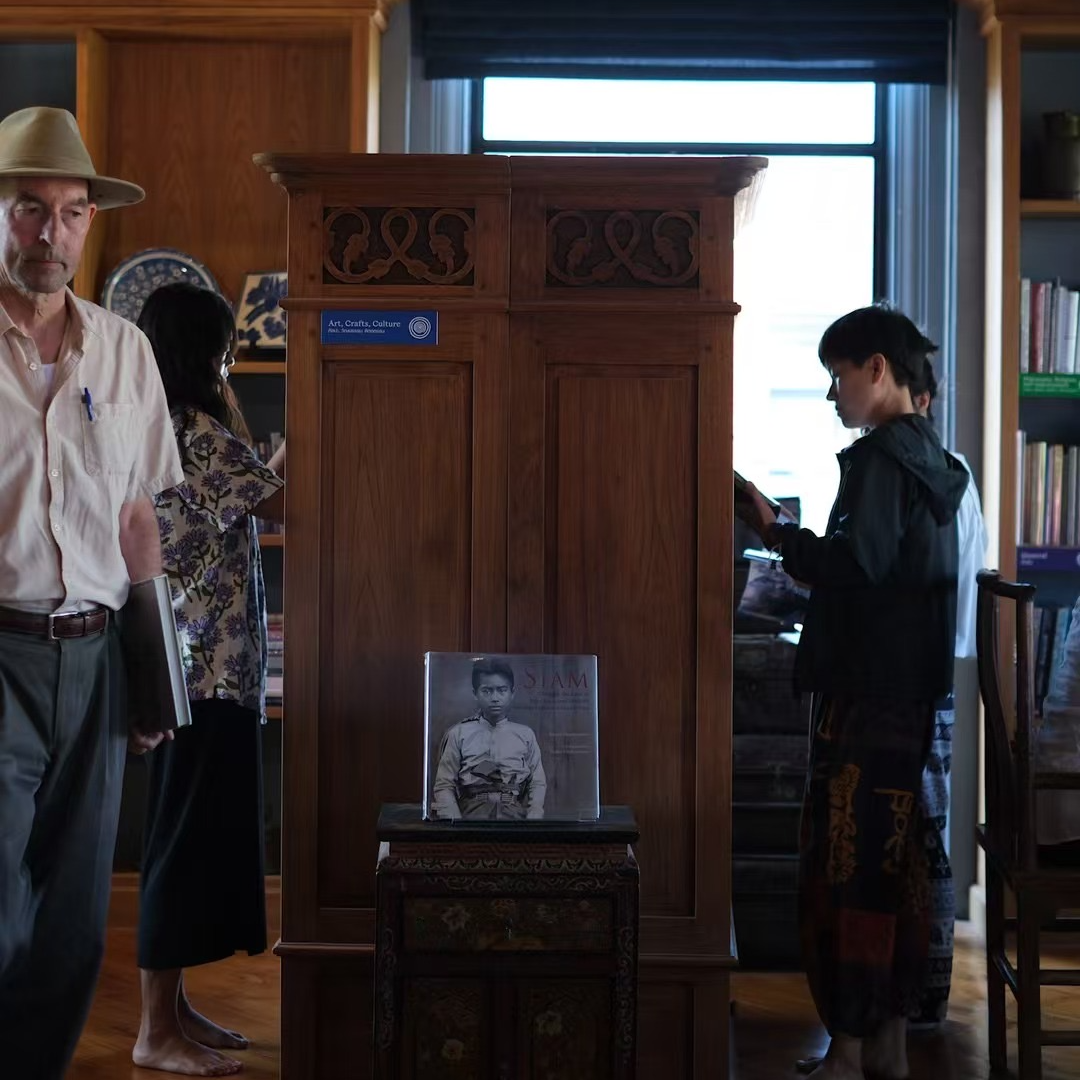

- 39:18 感恩音乐:คงเดิม - อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล(今天早上在清迈的咖啡店里听到的)

- 封面:《Reading Time in Kalm》by Lulu

- 炑星迹音乐: AI 共创)

- 炑星迹音乐:推荐歌单)

——

✍️ 播客相关

推荐播客单集:

- E204 Rio:“我的修行变钝了”)

- E203 清迈:Naam & Nork 的生命花园)

- E201 平静中的失序,正确中的偏见)

- E143 修行的外壳与本质)

- E124 从清迈到曼谷 I 我们是旅途的体验者也是创造者)

- E123 清迈的人 I 每个人的心田都是一样的)

- E122 清迈自助禅修 I 在舍利殿打坐,在寺庙录播客)

炑星迹文章:

炑星迹视频:

——

🎉 我们的分身:

- Linktr:炑星迹)

- 炑星迹的写作沉淀空间:炑星迹)(微信服务号筹备中)

- 炑星迹的朋友圈、产品空间和片段记录:炑星迹 Interbeing)(微信公众号)

- 产品小店:微信公众号的底部 tab栏 点击「小店」进入 或者 联系 Rio

- 生活近况:炑星迹/ 照片记录) (小红书),炑星迹/ 视频记录)(B站)

- 官网:muxingji.cn )(notion),站点2:国内网络),站点3: linktr)

感谢大家一路同行,祝愿大家天天平常。