We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!

Export Podcast Subscriptions

中国传统文化中“斋”的本意为祭祀或典礼前洁净身心,体现了对天地、人事的虔诚,其时间早于佛教、基督教和伊斯兰教传入中国。“斋”与“齐”在古代可互通,都指整洁、有序的状态。论语中对斋戒的描述包括沐浴更衣、穿朴素衣物、忌酒和刺激性食物等,以示虔诚。

《完璧归赵》的故事也体现了古代斋戒的仪式性和虔诚性。

“斋”后来引申到精神层面,代表修身养性,书斋便是由此而来。

斋和戒的区别在于,斋是自愿的社会习俗,而戒是宗教的强制性禁忌。

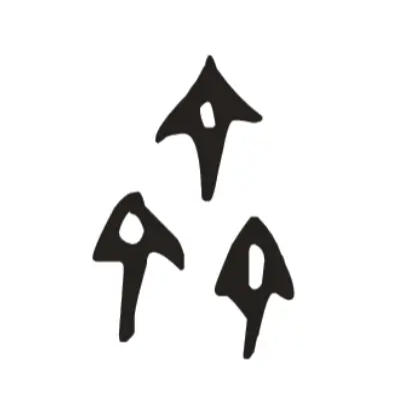

斋月是伊斯兰历法中的第九个月,由于伊斯兰历法没有闰月,斋月在公历中的日期每年都在变化。斋月在阿拉伯语中的词根意为“酷热”,其纪念意义在于真主在斋月将古兰经降给穆斯林。斋月期间,虔诚的穆斯林白天要禁食、禁饮、禁欲,直到日落。

斋月期间的禁食规定对儿童、老年人、孕妇等特殊人群有所放宽。

大斋期(Lent)是基督教复活节前的40天斋戒期,其英文名称源于古英语中“斋戒”的词根。大斋期的拉丁语名称Quatergesma意为“第40天”,指复活节前的第40个主日。大斋期是为了准备复活节而设立的斋戒期,复活节是基督教最重要的节日。

大斋期期间禁食肉类,但允许食用鱼类,这在历史上对欧洲的渔业发展产生了影响。

斋戒的目的是表达虔诚、反思、尊重和庄重,无论在何种宗教或文化背景下,其目的都是一致的。

Deep Dive

本段落探讨了"斋"字的起源和含义。它在中国传统文化中指祭祀或典礼前的净心仪式,与"整洁"相关,后引申为精神层面的清心寡欲。与宗教中的"戒"有所不同,"斋"并非强制性规定。

- 斋字的起源早于佛教传入中国

- 斋的本意指祭祀前的净心仪式,与整洁相关

- 斋与戒的区别:斋出于自愿,戒是禁忌

Shownotes Transcript

《这就是美国》第一章)与《中东往事》全集)已在小宇宙上线,点击直达,欢迎订阅与关注~~

直接到达:中东往事全集)

这一期,恰逢穆斯林的斋月与基督教的大斋期,借着这个机会与时间,咱们来聊一聊,斋。斋一字的本意是什么,为什么说在中国传统文化中“斋”的来历要远早于宗教中的含义。斋与戒又是怎样融合的。而斋月与大斋期的来历又是怎样的,两者有哪些相同与不同之处,就在这一期,世界好好吃