Deep Dive

Shownotes Transcript

躺平其实不是一个一劳永逸的事情人们总还是想要去寻求某些意义的既然我们没有一些经济的承诺了那我们能不能有一些更加意识形态的更加精神性的东西呢

定真思很像我的某些情绪这些情绪里面有很多很多的东西都跟我们现在很像但是有一个前提是我觉得我们跟日本的相像它不是线性的就是其实我们是压缩了日本经历过的好几种东西就是定真思它是某一种然后 00 年代的大逃杀就是也是某一种

人们其实最终是需要故事的故事是怎么产生的是你通过跟别人的交往产生的是通过你去接触与你不同的东西产生的那有物却没有物语的世界呢就是他认为这是一个可能在经济层面或者说在物质层面来说相对富裕的世界但是人们却没有办法现在在里面找到意义找到你能跟别人连接的故事了

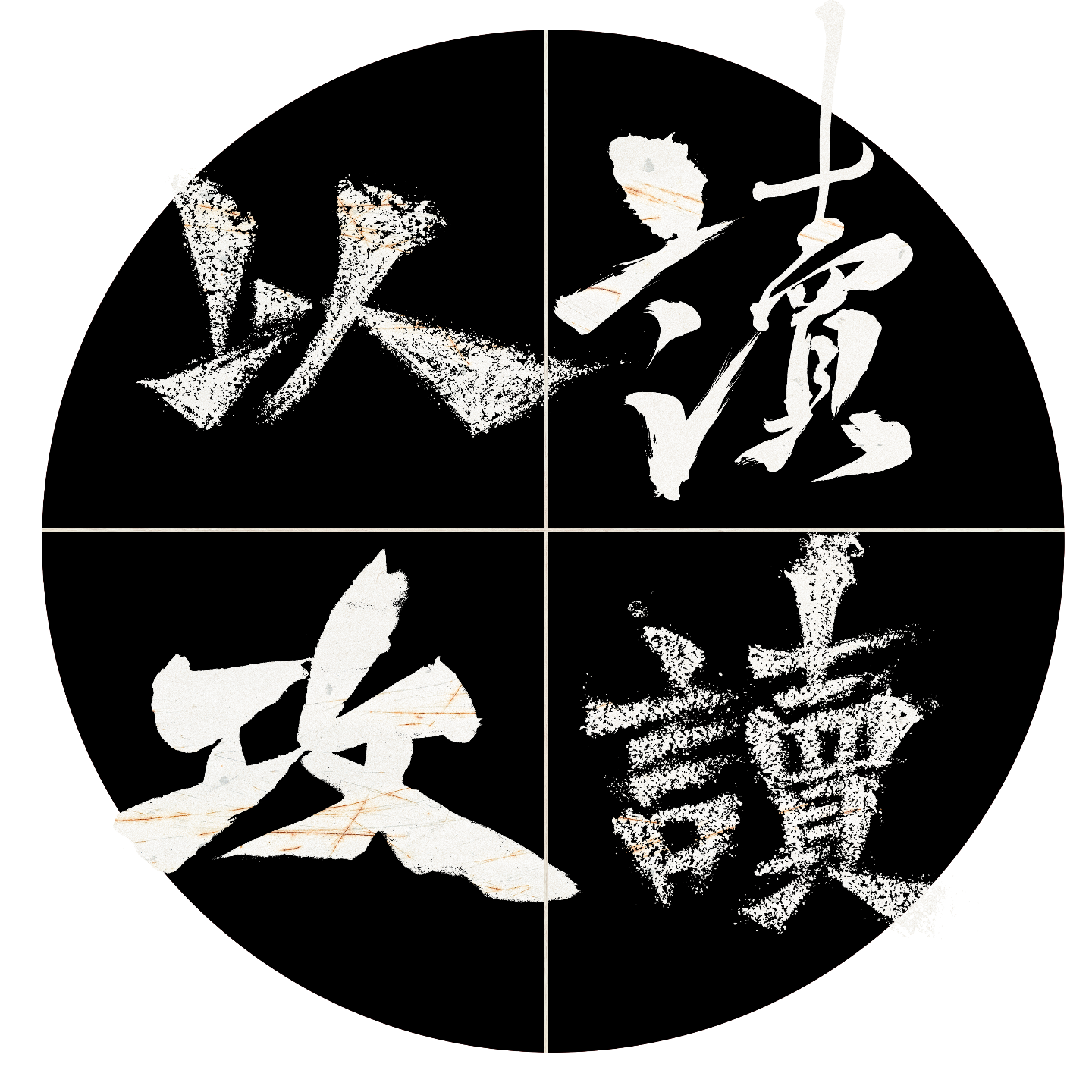

大家好,欢迎来到由生骄制作的播客语读攻读我是黄泽成那先跟大家说一声抱歉哈这周的播客延后了一天本来都是通常在周三的下午和大家见面的难得一次啊还请大家见谅那后面我还是准时尽量在周三的下午的老时间给大家更新节目

那今天这期节目呢我们是来想聊一个和大众流行文化和青年亚文化有关的话题也和我们的邻居日本有关大家都知道日本其实是一个亚文化的生产和消费的大国嘛

不管是漫画动画电视剧游戏这些产品的不仅仅在他们的国内在世界范围内也是具有着很大的影响力的可能这种影响力只有美国能够相提并论那从 80 年代开始这些作品也是通过各种渠道逐渐的进入了我们的文化生活在我们的国内也是有着很多的拥等

当然这些作品能够得到这种大规模的传播得到受众的喜欢背后一定是有着一些的原因的可能也是反映了大众的一些心态和当下的一些时代思潮或者说和一些大家的想法达成了某种契合那今天呢我们就是来聊一本研究日本的流行文化和亚文化的书籍就是这个《月月长宽》的 00 年代的想象力

他就是从 20 世纪 90 年代末到 21 世纪初的头十年里去观察这些日本的文化作品看看他们是反映了当时日本人的一个什么样的心态包括日本社会什么状态然后这些心态和状态又是怎么给这些文化作品起到一个反哺的作用的那今天我们邀请到的嘉宾是这本 00 年代的想象力的艺者海黛岛老师海黛岛老师和大家打个招呼吧

哈喽一度攻读的听众朋友们大家好我今天就是串台来这边聊我的翻译的这本书很开心海黛达老师之前也是上过我们的节目那是我唯一一次不在的时候是海老师来帮我代班的那今天就让他来做嘉宾给我们来讲一讲

说到今天这个话题我自己其实还是挺感兴趣的虽然严格意义上来说我不是这种我刚刚说的这个日本的流行文化或者亚文化的这种重度的消费者也不是一个严格意义上来说的二次元

我的二次元浓度应该不够高虽然我也看一些漫画玩一些游戏但不是一个这种非常核心上的受众所以海大导老师你是二次元吗说实话我肯定不算标准二次元就比如说一些新翻我都不会怎么去

很及时的去追翻我对于一些经典的漫画的观看阅读呢肯定量也是不够的但是我觉得恰好也是比较巧就是首先我们说一个重点吧就是《雨也长宽》呢这本 00 年代的想象力其实不是一个什么特别在日本的整个书籍市场呀或者阅读市场来说不是一个什么特别特立的作品就是日本的大众文化研究和批评其实是比较发达的很多的

不论是有学院背景的人还是说没有学院背景的我们说更加偏大众媒体向的评论者都非常非常的多这个当然也是因为一个更加根源性的问题就是他们的文化产品本身很多并且很有社会的影响力它不只是一个就真正意义上的大众文化吧

所以于也他并不是一个很特殊的作者,他的这本书也是在浩瀚的日本文化研究的众多书籍里面的一本。那刚才我说到就是我不是一个非常标准的二次元的消费者,那于也这本书呢其实也不是一个非常标准的二次元的评论。

他也囊括了很多这一类的评论者不会选取的素材比如说电视剧他自己也说过他最早开始在评论里面写到电视剧的时候其实是很被鄙视的大家会觉得那个电视剧是一个更加消费向的东西所以我觉得我不是一个很标准或者说很资深的二次元的消费者那于是

于也也不是一个标准意义上的二次元的评论者当然他的大部分的素材是漫画以及动漫了但他就是还是会溢出这个范围去选取他的素材甚至于他还会选到很多轻小说呀手机小说我觉得这也是他的一个我自己比较欣赏和喜欢的点吧

所以其实这本书就是有一点点这种站在局外看局内的这样的一个感觉对吧它可能没有那么重度的这种二次元的成分它反而能够以一个更客观的一个视角来看这些流行文化的东西你

你刚刚说到一点就是日本的这个批评的文化非常发达这个一定程度上也是因为他们那边的其实不管是漫画动画还是游戏这些文化产品其实也是非常发达的某种程度上可以算作是已经进入了一个主流文化的产业和我们这边的这个区别还是挺大的

那你看我们这边其实还是一个逐渐在进入的过程不管是最近的这个哪吒的爆火还是像 B 站这样一个早年的二次元的社区逐渐成长为一个国内长视频的这样一个龙头网站都能够证明这一点就是说这个二次元的这些文化其实是逐渐的在进入这种主流文化的视野之中的所以你要了解当下年轻人的心态和状态这些二次元的东西肯定是绕不开的

对然后我还想补充一个我自己的观察吧其实也不是观察也是一个比较比较客观的现实就是为什么日本的大众文化研究其实文化研究这个东西也不是日本独有的嘛它其实是从欧美来的嘛它对于欧美对于

摇滚乐对于大众文化的批评跟评论历史也很长了其实日本也是从文科的学术传统过来的那为什么日本总是有源源不断的批评家或者说是研究者在从事这个领域的写作就是还是因为除了他们本身文化产品很多以外

还是因为他们的评论家一直有这个写作和出出的舞台日本的文艺杂志和批评杂志是一直都在的当然纸媒的衰退是一个大的趋势这个不可避免但是文艺和批评杂志一直都还是有自己的阵地所在吧不管是从呃

于野这一代还是所谓于野的前辈们兵库行人啊然后再到董浩记啊他们都是其实是杂志起家他们一直有一个学院的评论者去观看大众领域发生的文化事件并且在自己的比较专业的学术领域以及读者群里面做评论的这样一个习惯那于野他其实也属于这个大的脉络之间只不过于野他可能没有太多的学术背景所以我觉得他们的

评论媒体的这个跟我们也不一样吧就是比如说你说如果中国一个长期从事文化研究的一个写作者他能在哪里去输出这个东西可能他可以在深交写对公众号之外可能他没有就没有就自己的一个号或者说 B 站你做一个字就还是一个自媒体的输出吧他那种阵地性的这种舞台是不多的

当然日本现在也有就是除了杂志这种我们所谓的比较中心化的媒介之外很多评论者他也会开自己的频道不管是 YouTuber 还是什么都会开然后于悦他自己也有一个自己的网站东浩记也有一个自己的网站总之就是日本的评论界他有一个评论或者说文化研究的传统以及舞台阵地这个是一个大的背景

那我们下面就来切入正题那这本书其实是叫这个 00 年代的想象力但是它的起点其实是从这个 90 年代末开始的也就是先写了这个所谓的 90 年代的想象力我们大家都知道这个 90 年代的日本其实是处在一个非常巨大的变化之中的

二战之后的经济的高速增长到这里就结束了然后这种经济的高速增长是造成了一个巨大的泡沫的到泡沫破灭的时候楼市股市都经历了一个大跌大家好像一下子就从纸醉金迷的状态中清醒过来了 90 年代其实日本的经济恶化的情况是非常严重的为了做这个节目我去查了一下

就是这个情况有多严重日经 225 的指数是从 1989 年最高的 38916 点一路狂泻到了 1995 年的 14517 点是跌了 63%直到去年才是涨回了 1989 年的最高点的指数真正花了 35 年时间你可以看到其实在这个 35 年其实就是我们常说的这

日本这个失去的三十年嘛你这么一看好像 A 股其实还可以对吧当年这个纸醉金迷的这个泡沫破灭之后其实整个的社会的心态也是发生了一个巨大的变化的有一个曾经的这个很著名的比喻叫做昭和猛男平成废宅就是形容这样的一个状态的变化的当然这其中也会涉及到这种年轻人的状态而这种就是年轻人状态的变化又进一步影响到了当时

文化作品的这样的一个气质所以我先想请海老师来讲一讲就是在这个特殊的时期当时的这个日本年轻人到底是怎样的一个生存状态和心态然后当时的文化作品又是怎么来迎合当时那种的时代的精神的呢

对就是刚好老师也提到这是失落了 30 年其实最开始大家没有失落了 30 年的这个说法大家说的是失落了 10 年这个失落 10 年怎么来就是可以时间稍微向上追溯一点我们追溯到那个 70 年代结束吧

70 年代还是一个有点战后日本还是有点政治色彩在的一个时代不管是安保运动也好就是日本跟美国的这个安保条约的修订啊还是说比如说三岛游记夫这个作家的剖腹还有说比如说赤军这些政治性的事件还在 70 年代有一个战后的演当等到 70 年代结束的时候呢就是所谓政治的时代结束了政治时代结束了之后日本就比较有意地

控制了自己意识形态这方面的输出跟比重变成了极力的去发展经济那就带来了从 70 年代到 80 年代的经济的腾飞也就是战后的整个日本从一个战败国真正的变成一个经济强国比如说超过了德国变成了亚洲的什么这些都是我们耳熟能详的一些经济上面的很风光

的成果但是就像刚才黄老师说的等到 80 年代末这个经济的泡沫破灭之后带来的整个社会的失落感是非常非常的严重的因为泡沫时代的日本是可以在全世界去

然后所有的日本制造的东西日本的企业去买美国的公司啊什么的是一个真真日上而且这种经济上面的上扬给人心带来的价值观的影响是什么呢就是

我只要努力我就可以得到我想要的我只要努力我在公司待的时间长我就可以赚到更多的钱我就可以拥有更好的生活我就可以拥有好低段的房子这是一个很像是因果论一样的一个让人们很安心的价值观或者说国家给予你的一种承诺但是泡沫结束之后这种承诺是一瞬间被打破了这个承诺是突然得不到回应了之后

人们不知道他们应该怎么去生活了说的具体一点就是我努力并不一定会得到好的生活这个时候出现在社会上的一个具象的现象是什么呢比如说东京的流浪汉变多了以前呢所有的公司都可以比较稳定地支付合理的报酬甚至于是很高昂的加班费

一个工薪阶层的男性他可以让自己的妻子在家里面当全职的家庭主妇并且还可以养育自己的孩子这也是为什么在泡沫经济时代日本可以支撑所谓的核心家族的不断的繁衍就是核心家族就指的是爸爸妈妈孩子这个核心家族但是整个经济的衰落就导致这样子很稳定的社会结构也发生了动荡那具体到个人就是

OK 我工作是不一定得到正常的生活的我去不断地学习考大学考东大也不一定会得到好的职业好的工作的发展甚至于我可能会陷入贫困日结工变多了不稳定的工作变多了这个是一个嗯

直接的经济带来的很直接的冲击那具体到人们的文化思想呢就是 OK 那个因果关系论一般的只要我努力我就可以得到社会的承认我就可以得到好的生活的这个因果关系破灭了之后人们就会觉得我就躺平算了就是所谓的昭和男儿跟平成废柴平成废柴不是凭空来的就是人们发现 OK 我努力嘛

没有结果了那我只能躺平了但是呢躺平其实不是一个一劳永逸的事情人们总还是想要去寻求某些意义的既然我们没有一些经济的承诺了那我们能不能有一些更加意识形态的更加精神性的东西呢那这个时候就出现了一个我们都很熟悉的东西就是比如说信心宗教嗯

比如说奥姆真理教这些东西的出现所以人们会把 95 年作为一个很重要的节点就是因为 95 年出现了那个地铁沙林事件就是奥姆真理教的一些教众在东京的地下铁里面释放了毒气导致了很多人的无差别的死亡这是 95 年发生的事情同时 95 年还发生了阪神大地震所以人们会把不管是从文化上还是从经济上

主要是从文化上把 95 年看成是一个节点看成是泡沫的崩溃一直延宕到 95 年产生了一个极端的显性化的效果所以在这本书里面于也也把他的时间锚点从 95 年开始算起他认为 95 年是一个文化心理以及文化产品的转折点

从 95 年开始他觉得流行的文化作品里面的主人公都变成了没有稳定的价值观他们抛弃了社会给予他们的承诺他们不相信社会会给予我

正常的幸福生活给予我正常的价值观他不相信社会是正义的所以他放弃了在社会上承担一定的社会责任去获得社会意义上的成功也就是说这些主人公都不奢求得到传统的

的世俗意义上的成功了他举的一个最重要的例子就是 EVA 里面的珍思为什么珍思不去像他父亲说的坐上 EVA 去拯救世界呢是他觉得在这个年代的流行文化里的主人公已经不相信所谓的拯救世界或者说做一个被社会承认的角色就可以得到幸福生活了

所以这是他对于 90 年代日本人心理的一种总结或者说观察吧

他在这个阶段里面举的一个最重要的例子就是新世纪复印战士这部作品的 TV 版刚刚海老师说到这个 90 年代弥漫在日本作品中的那些情绪如果大家去看过这个比如说刚刚说的这个 EVA 的话一定是就挺有感触的因为我自己其实第一次看 EVA 的时候我就感觉到这个动画的

情绪好像很不对对吧一开场就是这个定真寺的这个父亲定元度就给他准备好了这个机器人了那按照以前那种热血漫画的故事的节奏那准备好了就开始上场了呀就到了我的故事的时间了定真寺第一个想到的就是不要逃避对吧我

为什么会有定真寺这样一个性格的男主你看到的不是往常热血漫画中的那种气魄反倒是那种一个懦弱的逃避的性格包括整个这个 EVA 的故事从头到尾都弥漫着这种感觉

当然我们今天回头来分析你当然可以说的头头是道为什么定真四尸那样一个懦弱的性格为什么林波丽是一个三无少女为什么明日香是傲娇的对吧有分析有总结但是可能在那个 1994 年 1995 年当时的日本环境里面

看 EVA 的那代年轻人来说他们更多是一种不需要理论分析的是一个更感同身受的一种更直观的感觉当时他们那个心态其实就是被还原到了这个作品中然后被放大了你看我们现在啊其实是和这个 1990 年代的日本是有一些相似的包括现在的经济情况大家都知道啊很多人都说我们是不是要走日本的这个老路啊

重新经历中国版的这个失落的 30 年我在这种情况下我还挺好奇的就是我们这一代的年轻人如果完全不知道我们刚刚所说的那些所有背景的东西他们再回来第一次去看 EVA 我还挺好奇他们是一种什么样的感觉的是不是

就和那个曾经的 1994 年 95 年的那代日本人就是完全不用理论去分析的那种感觉是非常相似的对我觉得很有意思的就是我觉得有一个前提就是很多的社会情绪或者说后人之见吧我们现在可以分析说当时的日本处于它整个战后发展的什么阶段所以什么什么什么但是其实对于创作者来说这些他们从社会上感受到的情绪是折射在他们的作品里面的

他们不是非常的游刃有余就是跟下棋一样这个一个萝卜一个坑这样子就是完全按照自己的感受到的这个社会气氛去框架式的做了一个作品它其实还是更多的是一种感性的感觉

所以就有一个问题就是为什么定真思会流行会让这么多人产生共鸣就是因为他在情感上得到了当时的那些年轻人的共鸣他们觉得定真思很像我的某些情绪这些情绪里面有很多很多的东西都跟我

我们现在很像但是有一个前提是我觉得我们跟日本的相像它不是线性的就是其实我们是压缩了日本经历过的好几种东西就是定真思它是某一种然后 00 年代的大逃杀就是也是某一种定真思还有一个很有趣的东西就是它其实不要求的是社会对它的承认但是它要求的是我们可以粗暴地理解为比如说明日香或者说是林伯律对它的承认

然后这个承认是不关乎他做了什么哪怕他逃避他什么都不做他仅仅是他他就可以得到承认其实就是当时的日本年轻人的一种心态就是我不想去努力了不想去在这个社会上去拼搏了但是我还是希望我能得到某些承认那如果

我得不到这个社会的承认的话我希望得到的是一些另外的承认那在于叶长宽的观察里面他觉得定真寺的这种他希望别人对他是什么而不是他做了什么的承认呢延续延续就会变成那种后面更加流行的

电视剧里面的那种创伤性的主人公比如说他有一个童年创伤然后他需要一个比如说异性恋关系里面都对方对自己的全然的百分之百的承认他认为这样子的一种情绪在 90 年代是一直一直延续了真正 90 年代那我们为什么会觉得我们跟定真寺有诸多共鸣肯定有很多方面嘛那比如说可能我们

我们也经历了某种经济上的动荡然后我们也正在经历你可能必须得躺平了甚至于我们现在经历的是更复杂的情况就是你想躺平但是你躺不平但是总之我们可能没有办法

在相信努力就可以就一定会得到的这样子一个公式了所以为什么 EVA 可以给予人一种我被理解了的感觉也是基于这样子一个时代的背景吧就是那个我努力就会得到承认或者说

我付出就可以在这个社会上面得到某些确定的地位的这个公式已经崩溃了这个就是整个 90 年代的一种氛围在这本书里面他主要写的是 EVA 但是呢有很多从 EVA 衍生出来的作品就是我们比较熟悉的像世界系的东西主要是一些游戏还有一些漫画比如说像最终兵器少女啊还有心之深啊这些

都是可能从 EVA 的那种主角的情绪里面衍生出来的作品这些作品有一个共同的特点就是他们极端化了 EVA 的处境就是主人公和他的恋爱对象之间

他们这种微观的情感的人物关系直接跟很宏大的存在叙事连接起来了就是这中间没有社会这个东西了就是没有更加经济性啊或者说是政治性的这个社会了我们可以理解为像新海城这样子的故事就是

这个少女跟这个少年他们之间的感情直接跟这个世界的崩溃或者说这个世界的末日连接在一起就是因为社会被这些创作者完全抽空了因为社会的逻辑已经不适用或者说社会的逻辑已经完全没有说服力了这是这样子的一种情绪在二次元作品上的一种极端的体现这样子的作品流行了很久很久就是因为这样子的情绪它延续了很久很久但是到了 2000 年的时候可能就有了一些变化

因为这本书也是在说这种 95 年到 00 年代它说明了到 00 年代的想象力就是这种 95 年到 00 年代的想象力之间有什么不一样的有什么极端的变化对你刚刚说到就是随着这个时间的推进到了 00 年代的时候其实

根据他的观察整个社会的气氛是发生了一些转变的吗这也导致了就是年轻人的心态也发生了这个变化那我们回过头来说这个 00 年代的想象力到底是什么又是什么是引发了这种变化呢

对 00 年的想象力里面有一个特别特别耳熟能详的作品上的例子就是死亡笔记当然这个是余烨他拣选出来的素材就是为什么是死亡笔记除了死亡笔记还有大逃杀他把 95 年的想象力的延长线称为是世界系

他把这种死亡笔记以及大逃杀的作品形容为是幸存戏为什么出现了幸存戏这个东西就是比如说 90 年代的时候大家觉得我努力没有用那我就躺平但是到了 00 年代人们发现我躺平是没有用的我如果躺平的话就会被杀掉这是一个极端的比较中二的形容他在社会上形容是什么导致呢直白一点来说其实就是小权政权引发的新自由主义的

全面的扩张让这些年轻人变得你没有办法躺平了你哪怕是你不想努力的也没有用你必须要出来在这个社会上去厮杀因为所有的每个人在这个日本社会生存的不管是

你能得到的资源还是你要承受的结果都必须你自己去承担了这就是一个他认为社会变得更加新自由主义了所有人的生活的压力和自己人生的路径全部都更加个人化了全部都要自己去承担了国家的福利国家的社会保障哪怕连交通出行都发生了很多新自由主义的改革

在这样一个大背景下他认为你连定真思那样什么都不做你都做不到了你必须要出去跟别人厮杀这个厮杀的在作品上面的呈现就是大逃杀那样的作品而且这个大逃杀它不是一种我们为了某一个确定的或者说高尚的

或者说带有逻辑的意义去厮杀跟拼搏而是它是没有意义的就像《大逃杀》那个电影一样它其实原本是有援助的那个电影一样就是人们就是被丢进了一个岛没有人告诉你为什么就他们只是告诉你你必须去杀掉对方才能生存下来他认为这是当时 00 年代那个社会

的一个很极端的或者说更加作品化的更加纯粹性的展现这也是 95 年的想象力和 00 年代的想象力一个最大的区别那在这个 00 年代的想象力导致的结果是什么我觉得 00 年代的想象力可能跟我们现在的社会就是我们的网络环境是更加相似的就是大逃杀的逻辑是什么我甚至不管我自己的价值观是什么但是我要找出那个跟我不一样不一样的人去

讨伐他以确定自己的存在就像我们现在在网络上越来越极端化的言论一样有时候对方不一定跟你是不一样的但是你一定要找出那个他跟你

就是更加二元论了包括饭圈的这种集团化的对抗吧其实都很像是一种大逃杀的环境我们都是经由对对方的指认跟对对方把对方的对对方的讨伐跟厮杀来确定着自己的位置

而且我们不知道不这样还能怎么样好像我们不这样做我们在这个舆论的场域里面就没有位置了然后更加衍生和引申一点来说就是我们好像在这个社会上也没有位置了一样所以这个是最关键的这两个时代的区别

对你刚刚说到就是导致这个 00 年代转变的一个很重要的原因就是这个当时的小权政府的这个改革一个新自由主义的改革我们知道就是 00 年代其实整个世界就是进入了一个新自由主义的这种巅峰

的时期嘛不管是在日本还是在欧美的那些国家大家都知道就是新自由主义意味着就是更这个资本主义原教旨的那种竞争方式对吧意味着社会福利的减少意味着你要通过不同的手段去努力的赚钱这当然是高了一些经济的这种高速的发展但是

在这个新自由主义的环境之下每个人的压力会变得更大你是没有退路可以选择的以至于就是像大逃杀这样的作品会出现这其实是当时大家一个心态很完美的体现就是在大逃杀的那个

其实这个在作品内外的这个关系是一致的

是的而且这样子的作品它是全方位的流行就是它不仅是在漫画作品里像死亡笔记或者说是在小说作品里它在电视剧的作品里面甚至于在校园剧的作品里面也是有所呈现的比如说我们小时候都看过一个剧叫野猪大改造野猪大改造看起来它是一个校园剧就是

里面有一个主角他是一个比较受欢迎的角色然后还有一些配角但是你仔细去看这个结构的时候你会发现这个校园的环境其实就是一个打逃杀的环境人们必须在里面去寻找自己的位置然后去对抗他人你才可以

生存下来如果你不这样做如果比如说你要做一个善良的人的话你好像就势必会被蚕食掉你势必总会陷入这样子的一个逻辑里面去这也是作者对于当时的日本流行文化的一个观察就是这种新自由主义的逻辑跟生存环境已经恶劣到了某种你无法把头转开的程度才会在这些流行作品里面得到这么这么多的呈现

然后我就觉得很有意思就是大逃杀在日本其实是一个比较早的作品现在回溯去看的话但是呢比如说像《鱿鱼游戏》这样子的作品它又重新在全世界流行起来它又韩国制造然后经由奈飞这样一个全球平台扩散到全世界我觉得这个现象就挺有趣的我最近也在看另外一本书叫《大众文化的女性主义指南》

它里面就在分析整个的韩国娱乐工业是怎么更加极端的新自由主义化的所以可能韩国的这种新自由主义的发展是相比于日本来说是相对可能滞后了一些年份所以在他们的现在他们是想要制作这样子的

这样的作品在他们的社会里面是反映着现在他们的社会的一种氛围跟人们的心态吧我是觉得其实你不光是这个犹豫犹讯你像美国那边像你看这个饥饿游戏某种程度上也可以算是一个这种大逃杀故事的变种或者是衍生对吧

那肌肉游戏其实流行的时候也就是在 2010 年初的那个时间点上其实你可以看到就是全世界的范围之内大家都流行这种大逃杀的叙事这种叙事是很受年轻人的欢迎的你觉得这个里面有没有更深层的一个逻辑呢

我觉得里面有一个比较重要的点是网络生态的流行吧就是如果如果所有的人际交往并不是在更加虚拟化的空间里面发生的话可能大逃杀的这种心理困境或者说心理危机我觉得它不是一种它是人们对于

自己生存状态的危机性的想象或者说极端的想象如果我们不是在一个网络不断不断的发达的社会层面上的话可能这样子的心态不会进一步的极端化因为其实现实里面的人际交往跟网络上面人际交往还是有所区别的这个也是作者在他的书里面的某种观点就是因为我们的人际交往越来越虚拟化了也会导致人跟人之间的论点的极端化

他举的很多例子里面包括论坛跟论坛之间的观点的对抗就

就很像大逃杀这些作品里面在讲述的个体跟个体之间的关系像我们现在看到的针对某一个电影吧就很简单的针对某一个电影之间演员跟演员之间粉丝的那种评论的对抗也很像就是网络世界的发达也导致了这种大逃杀情绪的进一步的深化吧

你说到这个让我想起了这个之前那个好东西嘛那个虎扑和小红书对吧对于这个电影的这种截然不同的这种看法或者说 B 站和豆瓣对于这个电影截然不同的看法你这么一说确实就是很像这种大逃杀的这种模式对吧而且就是这个网络世界或者说虚拟性的社交它

它还会导致一个问题就是我们很容易找到跟自己标签相同的人就只要比如说我就举自己的例子吧就比如说我可能是某一个明星的粉丝那我去到这个明星的那个微博超话下面我就可以迅速地找到跟自己看似一样的人我们会迅速地结盟并且我们会迅速地找到自己的敌人这些就跟刚才你举的这个就是好东西比如说他在虎扑就是一个什么分然后他在一个

小红书社区里面是一个什么分这样子的网络现象就是也会极端化这种阵营跟阵营之间的对抗嘛因为我们太容易找到自己看似的伙伴了我们一下就是点击那个 tag 可能就能找到跟我喜欢某一个同样的东西的人

但是呢这种虚拟化又导致就是你只要下线你就不用再为你这些在线上平台的公正性的言论负责了嘛确实是这样而且还有一个就是这个网络带来的这个变化其实是在潜在的意识层面上你在这个新自由主义的环境下你的竞争对手变得无穷的多你

我们可以想象一下比如说我们在一个前互联网的时代可能和你交的可能只是你的邻居你的亲戚朋友对吧别人家的小孩那现在这个别人家的小孩变成了全网络世界上所有的小孩你翻开任何一个社交媒体都可以看到比你更有钱的人都可以看到比你更成功的人都可以看到看起来生活比你更好的人这样的东西其实是

加剧了大家的这个竞争的压力的你可以想象一下以前的这个大逃杀的游戏可能只是在你这个熟悉的人中展开如果真的存在这样一个大逃杀游戏的话那今天这个大逃杀游戏你需要竞争的是所有网络上那些在你面前炫富的人或者说那些看起来在社交媒体上过得比你更好的人这种无形的竞争的压力其实也是因为网络的这个环境变得无限的扩大了嘛

是这样子,而且我觉得就是如果你在线下看到一个,听到一个,打个比方,比如说我喜欢哪吒,然后对方不喜欢哪吒,你们可能还能相对比较理智地去沟通,但是如果你在网上的话,你会非常迅速地拣选出他一段话里面的某一句重点,就是他不喜欢这个东西,然后进行一个二级管事的对抗,是这样子。

现在饿了吗和以毒攻毒推出了一个联合的优惠活动大家点外卖之前可以在饿了吗 APP 的主页搜索以毒攻毒四个汉字进入专属的界面领取大额优惠券享受更多的下单福利这个活动每天都可以参加哦大家在听播客看书享受精神食粮之余也不要忘记填饱自己的肚子

所以就这本书后面就总结了一下吧他就说像在日本这样的一个社会在 00 年之后的社会他作者说他是一个有物却没有物语的世界其实我第一次看到这个词啊光看这个字面上的意思我其实是有一点点摸不着头脑的我不知道就是怎么来理解就是作者说的这个有物却没有物语的这个世界呢

要理解这个东西呢首先得知道他说的这个物语是什么东西这个物语这个词在他这本书里面其实非常的说复杂也复杂吧说简单也简单就是他认为人们其实最终是需要故事的故事是怎么产生的是你通过跟别人的交往产生的是通过你去接触与你不同的东西产生的那有物语却没有物语的世界呢就是他认为这是一个可能在经济层面或者说在

物质层面来说相对富裕的世界但是人们却没有办法在里面找到意义或者说找到你能跟别人连接的故事了他认为这是一个不健康的状态我们在一些几度碎片化的世界里面就是度过着一些碎片的时间但是这些时间都没有办法连接成一些对你来说有意义的东西

当这种碎片的时间不停地去叠加的时候人的精神状态或者说人跟别人的连接就会越来越稀薄

这就是他所说的一个重点所以牵扯出来了他说的 00 年代和 10 年代之间他观察到的日本流行文化的一些区别这个也是他对于与他不同的一些批评家的一些意见就是他认为这些批评家没有注意到 10 年代其实日本已经出现了一些想要去逆转大逃杀这样子的一种故事或者说一种精神状态的一些作品他认为这些批评家没有去注意到这些

流行作品也没有给予这些流行作品比较正面的评价所以他才在这本书的后面三分之一基本上都在讲他自己认为比较好的比较优秀的一些可以对抗大头杀这种价值观的流行作品他主要举的是一些比较电视剧的例子我其实是觉得他这部分是这本书里面我自己觉得是比较睿智的一些部分因为他当时写这本书的时候 08 年

就是其实还没有到那个所谓的 10 年代嘛,他是对一个趋势的观察,等到我们现在回头去看的时候,我就会发现他对于这些观察其实还是比较有先见的。我举一个例子吧,就是他觉得 10 年代的什么东西是觉得用来对抗大屠杀和极端化的网络讨论的呢?

比如说像《宫藤观九郎》的一些电视剧还有像《牧民权》的一些电视剧那个电视剧叫《西瓜》我觉得可能很多日剧的粉丝都看过这个《西瓜》或者说是《宫藤观九郎》它们的这些剧里面讲的是一个什么样的世界呢就是

没有血缘关系然后也不是一些性缘关系的一些主人公们在这个没有发生什么大事的日常的生活里面就是过着自己的生活这些人也都不是那么的成功可能是一些不是特别卖钱的漫画家可能是一些从银行里面就是每天做着重复工作的一些职员

然后辞职了也可能是一个移动这个建筑的房东租这个房子所有人都是以一个陌生人的状态同时就是聚在了一个空间里面他们没有血缘然后他们也不是恋爱关系但是他们形成了一种自我选择的家庭关系就是这些人呢

在一个看似比较严酷的社会环境里面挑选了自己的家人形成了一个小小的温暖的共同体他找到了一批这样子的剧作吧比如说像《时代吸口公园》《曼哈顿爱情故事》那我就想到其实

前两年非常热的笨蛋节奏的重启人生也是这样子的一个逻辑就是三个女孩她们从小就是朋友她们一直是自己彼此选择的家人和连接她们也没有特别多的恋爱关系也不是一个幸远的

这样子一个人物的结构而是一个更加平淡更加日常更加能够向下去延续的朋友关系这个是于也他比较期望的在流行作品中去对抗那种大道沙逻辑的一种作品

的质地吧我觉得他这个观察还比较精准他在电影的世界里面也找到了一些类似的例子比如说可能深交的听众会比较熟悉的一个电影叫琳达琳达就是讲学校里面的社群里面的几个女孩她们共同组了一个乐队然后怎么去一起去练习去演奏

我们大厅下来好像觉得几个陌生人然后连接成一个互相尊重互相支持的连接体这个事情好像也没有那么的特殊但是在这些作品里面有一个比较重要的点就是这些故事都非常的日常

就是没有什么所谓打打杀杀拯救什么东西的这些激烈的情节他们这些故事最终的目的是要去完成一种对日常生活的保证就是我们最终的联机是要保证我们好像什么都不发生的日常生活

这个是他觉得能去对抗那种幸存的心理状态的一种人物关系也好还是作品结构也好这么听你说下来的话其实作者他找到的这种解决问题的办法其实就是去宏大叙事化嘛

你不再需要去对抗什么或者说你不再需要去消解什么你只要去过好你自己的那个小的生活那个正常的生活把他的这个生活努力正常化就可以做到这样的一个状态了是的所以他这本书后来也被大家就是觉得就是太幼稚嘛就是说你说的这个东西嗯

太心灵鸡汤了好像就是我们就在日常生活里面你就过你自己的小日子就小确信就行了但是于也觉得这个就是重要的这个就是人们能去对抗这种情绪的一个唾手可得的方式吧《红大叙事》而且这个《红大叙事》其实在这些流行作品里面也经历了很多很多的

失落和朝回就是比如说宏大叙事可能在八九十年代它还成立就是因为经济比较好呀大家还有一个共同的目标然后到了九十年代这个正面的宏大叙事崩溃之后它产生了一些负面的宏大叙事比如说奥姆治理教它其实就是一个负面的宏大叙事嘛它这个宏大叙事它是关于毁灭的它是一个反社会性的宏大叙事然后紧接着就经历了宏大叙事的就是邪恶化然后再到这种彻底的反叛就是

什么样的红拉叙事我都不需要我要的就是日常的生活我要的就是个体的最简单的一些连接听你这么说其实我想到了一个就是我不知道现在的日本社会是不是年轻人都是这样的一个状态因为我之前看到过一个这个调查就是说有多少日本年轻人希望为日本这个国家参军的吗好像

大部分的比例都很低就大家不愿意为日本去参进这个我们这边的情况还挺相反的就我不知道现实是不是这个样子的现实确实是这个样子但是现实的这个样子呢就是它就更复杂因为战后因为战败以及美国的民主对日本的民主化的改造

日本的民族主义一直是一个在官方叙事里面当然日本有右翼啊日本也有右翼也有右翼的政治势力但是在民间的叙事里面就是去民族主义一直是一个更加我们叫政治正确吧对就是至少在文化作品里面去民族主义还是一个比较主流的所以日本人不

不爱谈论政治尤其是年轻人不爱谈论政治然后也不爱谈论国家叙事这个是一个至少从 70 年代之后吧越来越显著的状态但是呢就是可能八九十年代的时候人们还是有社会期望的人们对政治对军事对于国家认同没有太多的兴趣但是人们还是有这个社会认同的兴趣只是说到 90 年代以后 2000 年以后对这个社会认同的期望也变低了

就以前至少还有那种爸爸努力工作,然后你看蜡笔小心,对不对,爸爸努力工作,然后买了房子还房贷这样的叙事,还是一个比较正常的叙事,现在日本人就是房子也不怎么买了,然后租房反正也挺合规的,然后法律上面的保证也还不错,然后就是这种买房的需求。

也降低了而且日本买房的话还税就是买的话那个税还是比较高的包括就职也是之前呢日本还是就职然后进入一个公司成为这个公司的正式职员并且遵循他这个公司的年功序列不断地就升职还是一个比较正常或者说大部分人会选择的人生道路但是现在就是越来越多的

人他不一定会选择这样的路他可能就是打零工这个其实也是侧面反映一种经济结构的不稳定你可能你一直在这个公司里面当真实职员也只是付出了你的时间你也并不一定得到了相应的酬金的回报所以很多人他会选择更加原子化对就是更加原子化了

好那我们刚刚是说了这本 00 年代的想象力里面通过观察这些日本青年亚文化的作品来阐释一些当时日本的这个社会思潮但是其实我在看这本书的时候我意识到一个问题就是他选取的这些作品不管是 90 年代的这个 EBA 还是 00 年代的这个死亡笔记或者说是大逃杀好像都是一个非常男性向叙事的这样的一个作品或者说

男性是这些作品的一个主要的受众这似乎显得是有一些些偏颇他通过这些作品的分析然后观察得到一个这样的社会的结论但如果我们假设换一些作品比如说换一些受众比较女性的作品韩老师觉得是不是得出来的结论还是这样成立的呢

对这个也是我觉得这个书里面比较有问题的部分但是这个有问题呢他在后面也做了一些修正就是他在前半本书的时候几乎没有涉及到任何女性向作品全部都是青年漫画比较男性向的一些作品这其实也跟他写这本书的初衷有关就是他是因为对于

玉斋族的文化研究的一个阅读他觉得他们的这些产生是不充分的所以他想要对这些已经原有的玉斋族二次元文化研究做一个批判跟反馈所以他几乎使用了跟对方差不多的素材这些素材可能关于机甲动画关于比较色情向的一些游戏所以基本上选取的是男性向的作品

但是呢这个东西呢也不是说是完全的没有道理因为御宅族的主要的组成的性别肯定是男性居多的因为御宅族的很多作品它的受众就是男性的那它就没有涉及到关于少女漫画甚至于关于 BL 漫画 BL 漫画也非常的红嘛也是流行作品这些东西它都没有涉及到

这个是她的一个问题所在所以她在这个书的后半部分呢她就讲到了一个比较重要的女性作者就是高桥刘梅子她讲到高桥刘梅子的

比如说乱麻二分之一还有全夜叉还有复兴小子这样子一些经典的也是超级流行的作品并且我觉得他讲到了一些比较关键的这些作品里面的一些症候吧就是他把这些作品形容为是一个封闭的子宫一样的母体这些主人公在里面是无限循环的

在进行自己的就是类似于大怪升级这样子的一个动作然后他认为高桥的作品其实就像一个母性的子宫一样把主人公圈定在了自己创造的梦幻的世界里面

但是总体来说它还是没有涉及到太多的女性作者这也跟她自己观看以及她自己的喜好有关她毕竟是一个男性的批评家男性的作者那她没有观察到比如像《美少女战士》这样的作品她就没有观察到

他就没有去分析到女性角色以女性为主角的漫画以及流行作品也深深的跟新自由主义的大环境是相关的因为新自由主义的一个很重要的从政策上面的一个点也是让女性要出来工作嘛要女性要就是也要承担家饮好所谓承担家庭的收入的这个其实一个很重要的原因是因为男性一个人的家庭收入没有办法

承担一个正常三口之家的运作了所以政府从政策上看似开放了很多女性就职的机会但是呢人们会观察发现女性的薪资以及女性可以进入的职业和职位都是低于男性的嘛这些其实也是女性主角的不管是职场漫画还是少女漫画开始

这是刘青的一个大的背景他这些东西他都没有涉及到所以我其实还挺好奇到就比如说你刚刚说到这个御宅族的大部分的这个群体都是以男性为主嘛那当时的这些比如说同龄的女性是怎么看待这个御宅族这群男性的呢嗯

我觉得不能一概而论吧但是从比较大的网络或者说是文化的生态上来看这两个族群看起来好像看似是完全分割的就是人们会有一个比较刻板印象的图示就好像玉斋族他们只消费一些虚拟的美少女形象他们不会跟现实生活中的美少女产生什么实际的交流

但是我觉得这个评论其实也有很多刻板印象的部分在而且这个评论你一旦产生它就会又再加剧这个现象就是它可能不是这个现象产生了一个结论但是有了这个结论之后好像真的有这个现象一样

我只能说女性她们消费的文化产品和这些男性消费文化产品不是一个文化产品,那可能对这些男性来说,他可能也觉得这些女性消费的东西跟他们没有关系啊,那些少女漫画他们也不看,只是大部分的评论者他们是男性,他们评论的是男性的作品,或者说以男性为受众的作品,所以就导致好像这个男性的就是御宅住群体非常非常庞大,然后他们就,

感觉好像这些男性的育崽族很奇怪他们是奇怪的人然后剩下的不看这些东西的人是正常的人因为你好像不断地去评论这个群体或者说去分析这个群体的时候他就会被非正常化我读完这个书就是在看这个整个书的过程中我不停地回来看我们自己虽然说我们今天的这个情况我刚刚说了和日本的

95 年的情况有点像但是我们好像没有一部像 EVA 这样的作品或者严重一点说我们从文化产品的角度上来说来分析年轻人的这种心理状态的作品我似乎都找不到我不知道如果要写一本关于中国的比如说 20 年代的想象力的时候我找不到一部文化作品来反映我们的情况我不知道这个是不是一个我的错觉

我之前也跟一个朋友讨论过这个问题我觉得就是好像我们可以从这些日系的作品里面得到一些好像觉得它好像才表达了我内心所想我们的主流作品其实是没有至少没有呈现我跟我身边人的心理状态吧可能我觉得还是因为我们的主流叙事太强大了就是我们的主流叙事其实还是在守卫某一种

更宏大的东西或者守卫某一种极力的守卫一种集体性的叙事吧就会导致你真正的原子化的那种文化作品它没有办法成为一个流行的东西它只能成为一个小范围的就比如说可能我们流行的是像哪吒这样的

就是因为我们的社会还是在至少在极力的想要不让这个主流价值观去崩溃吧不让这种宏大叙事去崩溃这个就是我们的文化场域里面一直在想要去做的事情对就是其实年轻人

是不知道从哪里去找到一个作品能够反映自己的想法甚至说严重一点我们的这个社会也不允许这些年轻人真实的想法通过艺术作品的这个形式表达出来至少是通过这种亚文化艺术作品的形式表达出来

说白了就是我们的这些作品还是有一点点像春晚的小品最后它给你反映一些现实但是框一框又要框回到宏大叙事的角度上来说我觉得我们的创作者肯定是有自觉的肯定是想要描述这样子的人的至少他想要描述我们

跟他自己一样的人在怎么谈恋爱在怎么与人交往肯定是有这个自觉的但是这样的东西可能无法成为我们这个文化环境里面的一种流行作品吧像于也写的这些作品我都觉得它根本不是亚文化它就是大众文化就是流行文化它跟其实东豪记写的很多游戏还不一样那些游戏可能是更加御宅族的更加亚文化的东西但是于也写的都是很大热的作品那些

在少年账目上连载的东西少年账目都是几百万的几百万的发行量它根本就不是一个小众的东西所以我们两边的文化生产的环境太不一样了就还是一个产业不成熟的东西我们其实是很难

在这个本土的创作之中找到这样丰富的这种产品序列的我们的这个产品序列还是相对来说非常非常单薄的对啊而且还牵扯一个问题就是我觉得漫画可能还好它需要投注的资本啊什么的呃

它的体量没有像电影或者说更加需要投入更多资本的那样子的媒介那么多但是如果比如说像剧啊像电视这样需要投入更多资本的人们就更加不会去投入给那样子的就是看起来就不会流行的东西的嘛所以这个就是一个恶性循环

好那今天我这个还有最后一个问题啊就是我们今天讨论了这么多对吧关于这个 90 年代到 10 年代日本亚文化这些东西哈通过这些东西我们好像是看到了一个比如说这个社会的气氛包括年轻人的心态看起来是个有理有据的东西

但是每次我来看到这个东西的时候我总有一个感觉是我们好像这一套因果的关系都是在硬找的或者说为了得到一个所谓的这个研究的结果我们是在不停的找证据或者说是寻找我们的观点去论证的

当然这个在学术领域里面我觉得没有什么太大的问题但是如果我们跳出这个学术领域的范畴回到这种更大的大众文化的这个视野之中我觉得好像还是一个挺值得去商榷的一个东西因为你知道不管是我还是海黛老师可能我们每天都接触大量的这种作品我们都要看大量的评论我们已经习惯了就是这种看待作品的方式似乎一定要挖掘

出作品背后的很多东西来如果我们是谈论一些比较严肃的作品不管是从创作者还是从受众还是从评论者的角度来说这个话语体系都是成立的大家都是接受这套模式但是一跳出来好像这套模式又不成立了因为你知道其实这些大众流行文化的受众 99%是不会来看我们今天说

所讨论的这些东西的也不关心我们今天所谓的这些所有的诠释比如说你看哪吒现在这么火你可以分析他是一个反抗体系也好或者说他的那个我命由我不由天是体现了一种民族情绪也好种种此类的分析但是如果你真正的去看这个一百多亿的票房之中的观众 99%

会真的是这么想的吗或者说他们能说出这一套逻辑来吗我觉得这个都是一个很难说的东西所以我最后想问问海大老师你是怎么看这个问题的就是说我们从这种文化产品的文本诠释出发来阐释大众心态是不是另一种想象这个到底在多大的程度上能反映真正受众的那种现实心理的想法

我经常想这个问题但是我觉得任何的评论只是提供一种角度就是比如说于也他对于某些作品是以至这样子的观察他借用的是这样子的理论然后得出来的是这样子的结论但是可能另外一个评论家他得出来的是不同的结论我觉得对于大部分观众来说他们也不需要关心这些

评论者到底是怎么分析这些作品的以至于是怎么分析自己的心理的但是至少对于我个人来说吧我肯定是关心这个话题的我觉得这个东西本身很有意思它就是带我去看这个作品的不同的维度然后看人们为什么喜欢做这个作品然后这本书里面我觉得它写的最精彩的部分也是它的作品论

而不是它的理论架构我觉得它的理论架构里面有一些可带伤缺的东西但是它的作品论是写得比较精彩的这些作品论都是我读起来是很有快感的是我觉得它说出了一些我没有想到的角度我觉得任何作品都是可以从各种不同的角度去阐释这些角度可以是

我们所谓的分析式的也可以是纯感性的都是可以的这个是无所谓的就是可能你说的这一百亿票房里面的 99.9%他只需要去消费这个感情逻辑就可以了但是可能我消费的就是一个自变性的东西这个东西是会给我快感的我觉得这就是一种消费的方式然后于叶他我去读这样类似的评论其实也是我在消费这个作品的一种方式至于这些评论是对是错我觉得呃

我觉得不是对错的问题就是尽量多元尽量多元的问题尽量得多的角度跟多的方式而且我关心的是这个作品里面有哪些我没有感受到的正后我感受到的是 A 这样子的逻辑但是别人可能感受到的是 B 那样子的逻辑就是我的快感是从这里产生的我

我不知道我下面说的这个点是不是一个暴论啊这当然是我自己的一个观点啊就是我们在消费一个文化作品的时候是要学习那个消费的方法论的所有人最开始肯定都是靠着自己的那个第一的直观的感受来判断一个文化作品的啊

好与坏的但是这个直观感受在我这里看来很大程度上是不靠谱的因为你的那个直观感受只是基于你自己的那个有限的人生经历而得来的就比如说我之前看东京大饭店那个剧那个剧是讲的这种高级的米其林料理的

那几乎所有的人在自己最开始的生活中是绝对不会接触这个米其林料理的当你第一次去吃的时候你带着自己的直观感受去吃你肯定会觉得这个菜为什么这么少这样吃能吃饱吗这个吃饭不就是要吃饱吗而且它的味道好像也不比我们平时吃的这个火锅或者说一些其他的中餐好吃

随着你越来越了解这个行业你会知道他们对这个饮食文化的要求是不一样的或者说他们吃这道菜喂的就不是吃饱就比如说这个剧里有一道菜叫做山羊奶八法鹿这个菜之所以这么做它是为了让盐和橄榄油这样的调料成为这道菜的主角让你品味的是那个调料的极致的味道

如果你不学习这一套方法论你是不知道这道菜为什么要这么做要这么吃的同样的道理回到文化作品中也是一样所以这就是为什么我说很多时候我们的直观的对作品的第一的感受是不准确的

当然就是随着我们看的这种书越来越多学习的理论越来越多这些理论这些方法论也会变成我们的这个直观的感受所以这就是我说为什么像我们今天谈论的这样的书这些文化理论的批评是相当重要的意思它会帮助你更好的了解这个作品

我可能在意的不是或者我也不是不相信那个感性的东西但是我会想要更多的角度或者说更多的方式进入这个作品吧然后思辨性的是某一种然后感性的也是某一种就比如说我举个例子吧就是这个书里面其实我最喜欢的一部分是关于一个叫《钢琴精子》的女生

然后这个漫画家他有一个很有名的作品叫《我很好》然后后来也拍成了电影叫做《河畔》是那个二阶堂赋美演的然后我很喜欢这个作品因为他描绘了一种非常荒凉然后非常绝望好像非常没有出路的东京郊区的氛围然后他也有一个

然后这些年轻人在这个仿佛停滞一般的东京郊区在过一些挺颓废的生活我偶尔会想出我为什么喜欢这个作品或者说钢琴金子究竟在这个作品里面他传达了什么东西触动到了我或者说触动到了喜欢他的人甚至于触动到了那些想改编他作品的导演

于叶就在这个里面分析了说钢琴金子把这个东京的郊区它是一个远离经济中心的地方把这个郊区变成了一个像平坦的战场一样的地方这个所谓平坦的战场是什么呢就是你也没有什么要好要战斗的地方他把这个漫画里面的视觉空间跟一种更加哲学化的东西

做了某种连接它的这个四遍性的分析呢可以带给我一些快感就觉得这个作品它里面还有这样子的维度我觉得这个也就是我看这类文化研究作品或者说我去看那些分析性的东西想得到的吧我只能在你身旁不想要你不想要我

i don't know

i need you to do it

i need it