Deep Dive

Shownotes Transcript

就是今天的法国文学很奇怪曾经有美国记者还有法国自己的一些教授觉得法国文学好像处在一个衰落期但是为它据理力争的一些教授又觉得它处在一个比之前更加多元更难以概括的实验性更丰富的一个历史时期像在我们理解中的六七十年代法国

法国流行实验小说新小说的时候大家不那么喜欢讲发生在身边的故事而是讲那种缺失了一点历史感缺失了一点意识形态的故事今天这种写作又回归了但它是一种辩证的回归我们继承了不断创新的文学书写的风格体裁观念之后还能不能在某个维度上也回应一下当下法国社会欧洲社会

正在面临的挑战

这些边缘人物比如说普鲁斯特身边的人或者巴比尔身边的人今天要看起来他们可能在自己的行业里面也做出了挺多贡献的只是说当我们要聊普鲁斯特的时候他可能只是普鲁斯特朋友圈里面的一个人甚至于可能在那些大人物的身上普鲁斯特的身上巴比尔 瓦雷尼的身上也有一些人的虚妄 骄傲

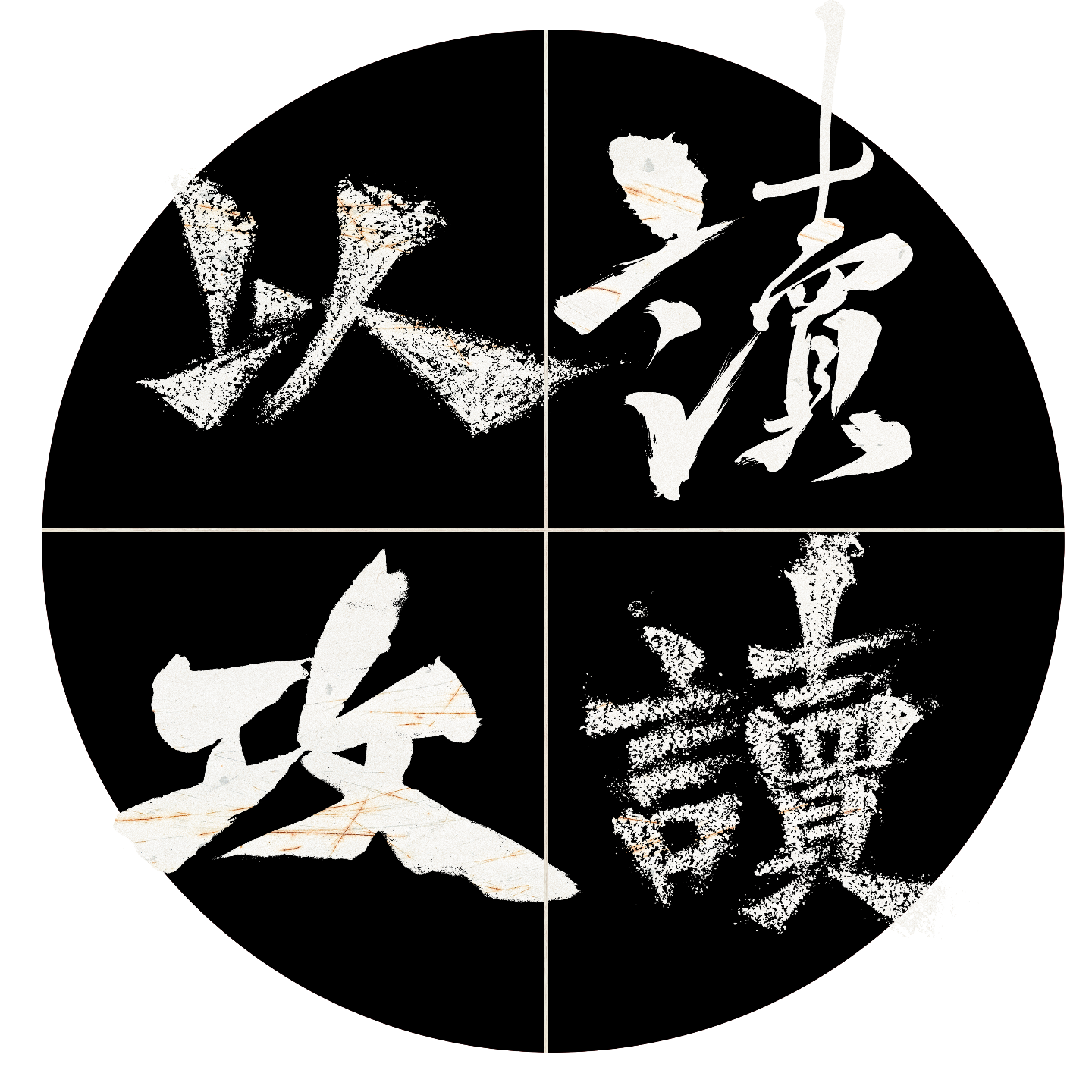

或者那种生命之下其实难复的痛苦等等大家好 欢迎来到由深交制作的播客以读攻读我是黄泽成最近我在翻我们以读攻读之前的节目发现了一个挺严重的问题就是好像我们一直没有怎么来讲法国文学除了我们的付费节目有两期讲过普鲁斯特之外

其他的法国文学不管是经典的作品还是当代的法国文学我们都很少涉及到不得不说这确实是一个损失也是蛮遗憾的那有了这个遗憾怎么办呢肯定是这个找人去填补遗憾对吧其实我之前在豆瓣上一直关注着一位对法国文学相当有了解的老师就是这个田家伟老师

他的豆瓣动态上经常会给大家讲一些法国文学的小知识啊小科普啊我每次看着也是饶有趣味正好最近这个田老师也是出了他的一本书叫做今晚出门散心去

这本书还挺有意思的看起来是一个虚构和非虚构相结合的然后也涉及到了他个人的一些经历然后其中很多的内容也和法国文学法国历史相关所以我今天呢就觉得这是一个挺好的契机就把田老师找过来和大家一起聊聊关于法国文学的这些事情

那田老师你和大家来打个招呼以读攻读的朋友们大家好我是田家伟然后现在在华东师范大学的笔教文学系从事一点法国文学的教学和科研工作然后

然后我之前在法国留学的时候,主要经历是在法国当代文学,特别是 1980 年以来的,所以可能就像哲成刚才说,我在豆瓣上会更新一些小知识,小科普的动态更新,可能就是那些年我在那边留学生活的一些观察和感悟。

对感谢田老师这次来我们这里做客虽然我们这个是一档和书和文学为主的这个播客但是还是蛮少能请到这个作者作为嘉宾亲自过来聊的所以这次也是一个很难得的机会而且田老师最近很长一段时间一直在做一个关于这个追思水年华的分享嘛

而且他刚刚也说了他在法国有过留学的经历肯定是对法语文学包括法语文学圈的很多东西都是挺了解的田老师我觉得我们还是先从你的这本书说起其实我当时拿到这本书开始读之前一直以为这是一个非虚构的作品包括他写到了你一些童年的经历怎么和文学结缘然后又到了法国之后的各种所见所闻

但是读着读着吧我就发现有些不对劲了这个书里的好多内容看起来不是一些亲身的经历更像是一种虚构写作像是一本小说你这本书看起来就是介于虚构和非虚构之间这个确实对我来说还是一个挺新颖的创作所以我最开始想问你你是怎么想到这个点子要这样一个写法来写你这本书的呢

对 是这样的一开始呢我可能想讲一点自己的经历但这样的书也挺多的嘛然后后来在法国留学了解法国文学之后呢我发现他们挺多这样的打破这种文体分类的写作的方法比如说前阵子有一个

上海的作家他觉得我的这种写作挺像普鲁斯特的那个博圣伯夫的就是好像又有随笔又有小说素材又有一点自我经历比较杂柔到一块的这种写法因为我知道法国有这种写法呢所以可能暗示自己这样写也是有一定的合法性的吧再加上我渐渐意识到我不太习惯就是从头到尾

讲自己因为读者可能也不喜欢听我总是在讲我自己肯定还是希望我聊到一些法国文学然后我的生命体验是怎么和这些文学艺术作品结合到一起的然后又正好呢我的那个博士研究

这个当代文学这一块很多国内也了解的还不够的一些当代作家也在尝试进行这样的写作特别是这种一开始比较像一些传记的虚构传记的写作当然它有西方的特别是法国的一个脉络啊

后来我的论文也补充了一些中国古代的带一点文学色彩的传记写作的麦格进去觉得它是一个介于虚构非虚构当然后来我的编辑也在做剪接的时候提到了这个特色好像是因为这两年国内非虚构是挺火的然后可能只要这个书稍微不是那么纯虚构就是在人们印象中

不完全是靠想象然后搭建一个虚构世界的作品可能都会让人觉得带一点非虚构色彩但其实我们回想一下有很多作品特别是那些我们有觉得的现实题材的作品它好

都不也是基于你的个人经历或者你观察到的社会事件然后加以一定的加工润色所以我觉得这是一个新的分类法来重新界定我们文学的一种做法倒是法国倒不那么强调一定是介于虚构非虚构之间的

只是说比如说我处理的这些对象可能有读者拿到书会发现他大多数都是历史上真实存在的作家艺术家这些人你对他全盘了解吗其实也不是所以你只能说在允许的条件之下加入一点点合理的想象的虚构的元素进去让他这个人物更让人觉得

是一个可亲的或者和我作为叙述者有更多生命连接的这样一种做法了至于我这么写我可能写到一半的时候产生了更强的这种自觉的文体意识所以越往后写呢我自己觉得有几种效果我是希望达到的吧一个就是我觉得可能会产生一点眩晕的效果就是

好像一会儿是叙述着我在说话,但是好像一会儿这个我呢,又藏身到了一个虚构故事里面的,在一个真实人物身边说话的人,但通常这个人在历史上也可以考证,只是说他相对不那么被人了解,可以更有发挥的空间,还有就是我希望,

就是我在这个行文的语言风格上是有一点缠绕的感觉吧我最开始出国留学之前我的老师是研究法国作家让热内的他觉得让热内有一种

巴洛克式的繁复的写作风格就是可能有听众知道德勒兹研究巴洛克的时候讲那种折奏就是我希望我的这种在虚构与非虚构之间进进出出的感觉能够让我进入的那个世界有一种更立体的层次的

那么可能细心的读者会意识到我甚至在一些用词上造句上都有一些一会儿刻意的重复但是在重复中制造一点差异的

感觉而且这种好像一会儿是在那个人物对象的内部的一会儿就是跳出来的但是有时候使用的语言是比较接近的所以会让这个感觉更加迷幻一点所以就是我主观客观上我觉得这种写法可能

当对于平复直续的或者现在好像国内又开始流行起来或者倒退回一种简单的讲这种现实琐碎故事的书比起来是我想有所创新的一个地方吧不知道你拿到这个书的时候是一种什么感觉

对因为我其实可能是我自己看的就比较少我觉得还是很新颖的因为当我意识到可能你有一些东西并不是你亲身经历的时候这本书的厚度忽然就增加了它并不是仅仅是关于你个人的经历其实是关于你对一些东西的想象或者说你希望构造的一个世界这个世界远比你自己的经验来说是更加重要的对也是更加丰富的而且我只能说

我会对那些人物感兴趣肯定多少有一点折射自己的部分进去但是是有一定的变形虚构让它显得不是那么局限在一个很小我的事情身上我突然想到一个句子是有一个法国教授说连那个洛特雷阿蒙写的《马尔多罗之歌》这个马尔多罗这个人物其实很多人说可能也有作者的影子

但即使是这样一个虚构的人物你也很难讲在他这样一个虚构人物走在巴黎街头上的时候是没有过路人充当他的见证者的所以我觉得不管书里的这个叙述者的我

是完完全全是作为和这个叫田家伟的我那么贴合的这样一个非虚构的口吻还是说也有一定的穿梭到这些人物身边去的这样一个去见证他们生活的

体会他们文学上的哀乐的这样一种姿态可能都是可以交叠到一块的那我不知道就是说你在写这本书的时候有没有从一些作品中找到一些灵感或者汲取一些经验呢因为其实我们知道这个法语文学的这个非虚构写作其实历史还是

满悠久的像大名鼎鼎的蒙田的这个随笔录这个应该是这个当代这种随笔散文的这个笔组了然后还有后面这个夏多不良的木盼回忆录这个也是很著名的作品像朱

诸如此类的作品是不是对你这本书的写作有一些帮助呢?对的,对的,我刚才可能都忘了提了,就是这种思想资源,文学资源,你提到的这个蒙田,蒙田它是现代佛教,

法语文学的一个奠基式的人物吧但其实大家仔细看他的这个三卷水笔集有几个维度第一个就是他也是一个不断自我反省的一个自我在里面特别是到了第三卷的时候这个传统其实在法国保留得很好到后来卢梭 忏悔路呀一直到普鲁斯特当今的埃尔诺等等还有一个就是其实他大多数的写作材料都是他的阅读

和人生当然他的人生可能大部分时间是在阅读中度过的所以你会发现蒙田谈的都是古希腊古罗马的人物他最那个引用多的就是普鲁塔克的希腊罗马名人传就是那个普鲁塔克一会儿讲一个古希腊的一会儿又类比一个古罗马的这样一个人物所以今天就是我刚才说我到了法国

我发现当代很多法国作家在写这样一类带虚构性质的传记的时候,学术界往往都会上述到,先是上述到普鲁塔克的《西洛罗马名人传》,然后有一个古罗马的书叫《罗马十二帝王传》,然后文艺复兴时期有我们熟悉的瓦萨里的那个,

文艺复兴艺术名人传中世纪可能有一些圣徒传记等等但是对我们包括我在内的最直接启发的是国内刚刚出版的一本引进的法国书叫虚构传记是一个 19 世纪末的法国作家叫马赛尔·施沃布

他就是有点更新了西方的这种以前的那种大骨头的事物剧系生老病死文学性比较弱的那一类传记而是一些短篇幅的常常是关注一些人物细节生命中一些

或光彩或暗淡的特殊时刻的这样一些像那种线条勾勒式的这样一种传记式的写法这种写法不光对当代作家我后来发现对什么博尔赫斯啊布拉尼奥啊等等整个欧美的就是现在在致力于就是写这类作品特别是想想塑造这些好像是历史上的真实人物但是我们今天重新带着一种呃

历史学家或者文学创作者的眼光想把他们的血肉变得更丰满的这样一种写法的一种开端式的东西然后我在做博士论文的时候我突然意识到其实我们古代的传记其实通常也是篇幅比较短然后也可以

在比较短的篇幅里面扇转腾罗把一个人物栩栩如生的刻画出来而且甚至还可以像什么《去猿假生列传》叠加几个人物进去所以我当时立马就觉得为什么我自己不尝试也写一下这样的作品呢这是我第一个就是你刚才抛出这个蒙田的时候我想到的

还有就是你讲到的这个法国的非诗购的传统当然因为这是一个新的名词了我不知道在蒙田那个时代可能他的书不会叫做非诗购作品在法国今天被越来越多讨论的非诗购特别是我回国之后我发现非诗购在国内原来这么火

当然法国这些年也挺火的就是被越来越多讨论的时间节点确实还是真的是 2000 年 2000 年有一个书叫对面的撒旦是一个叫卡雷尔的作家国内也引进了几本他的书这个书呢是他参加了一个庭审就是在 90 年代末在欧洲非常震惊的一个灭门惨案吧

所以他可能像模仿卡波特的冷血一样花了好几年时间去听证会去跟那个凶手写信就是很好奇嘛就是一个平时的好好先生怎么就

突然能有这样的举动然后他想触及这样一个人物的灵魂这种触及的方法可能跟他原先只做记者写一篇即使是深度报道可能也抵达不了的那个地方比起来他想花更多的时间去处理这样一个题材

所以从他那个时候开始吧然后包括这些年像我们知道阿雷克谢维奇德诺贝尔讲这个事情在法国也是有反响的再加上有一些战地记者呀比如说去伊朗乌克兰前线的还有

还有一些其实也跟我们国内送快递做保洁也有类似的只是说他们可能本身是有很好的人文社科的素养他们即使是要去跟那些民众同时同住同劳动然后做一些社会学人类学的调查工作这个可能是类似的但是我觉得法国的非虚构一个挺有特色的就是第一

他并不完全回避作者的情感投入甚至有时候投入的还挺多的当然他会拿捏好尺度的第二就是嗯

他也觉得你要说一句话下笔之后百分之百是完全不带虚构色彩其实也是很难回避的最简单的你要回忆一个小时候的事情重新叙述这样一个故事可能你都不能说里面没有你自己的发明在背后

当然今天那个书架上也会标这是一个非虚构作品但是我觉得在法国呢大家还是会首先看它的文学性本身强不强然后再来定夺它的这个思考的力度够不够就是你会发现法国的非虚构里面会大量插入很多社科类的话语我甚至觉得这个非虚构在法国是一个

更包罗万象的而不简单是一个对应于虚构的东西好像有很多更丰富的文体实验形式探索你要说它你要说它不是虚构那如果都算非虚构的话我觉得这样的话呢法国现在的书书真的是越来越多的包括

包括我们今天德诺贝尔讲的这个爱尔诺很大程度上他就是 70 年代写了几本虚构小说不太成功然后从八几年开始彻底的放弃了他自称彻底放弃了虚构他希望自己的作品是父母都能读得懂的语言讲的都是自己的切身体会但这种切身体会呢

他可能不想局限在一种个体的探讨,而是有集体的社会的这样一个维度,这样就让他在整个法国当代的非虚构的这样一个写作群体里面脱颖而出了吧。所以当时我读到这些作品确实对我启发挺大的,我尝试着不管是我刚才讲的从虚构传记的这样一个线索,还是说两者之间的关系,

2000 年以来法国的这样一条渐渐兴起的非虚构的线索这个交织起来呢我觉得是我可以有一点点用武之地的所以这么看起来就是说法国的这个虚构和非虚构的这个界限其实不是那么

敬畏分明的或者不像我们国内需要把它分得那么清楚的我们会深究这一点就是你到底这个东西是不是你自己编造出来的这个可能在法国读者那边并不是一个非常非常重要的一个问题那更多的大家会去考虑就像你刚刚说的你的文笔怎么样你的思想性怎么样还是一个可能是一个更开放的态度

对开放的态度但是也不是说完全没有制造出伦理问题比如说这几年法国也有 MeToo 所以很多就是关于那个同意的这样一些作家自己现身说法的作品那当然有很多当事人他还活着他肯定也是会引发社会舆论的讨论的只是说我觉得一方面这是一个

趋势另一方面还是应该怎么说大浪淘沙看看里面到底有哪些是从文笔思想各方面就是能够更长久立得住的作品那我们还是回到你的这本书其实这本书你一开始写了你去法国之前的一些经历可以看出来就是那个时候你已经

非常非常喜欢文学艺术这些东西的然后你又去了法国这个在我看来可能是一个文艺青年的这个完美旅程对吧法国尤其是巴黎那个地方肯定是这个文艺青年非常向往的一个城市有无数的这个大作家在那里生活写出了

无数伟大的作品包括整个城市整个国家可能在我们的印象里会洋溢着一种艺术的气息对吧就韩明威之前也写过这个流动的盛宴讲他在巴黎的生活后来包括伍迪艾伦也拍了像这个午夜巴黎这样的电影简直就是这个可以当做是写给巴黎的情书嘛

好像你在塞纳河旁边的咖啡馆坐下来周围好像都是诗人都是作家这当然是我们的一种非常理想化的美好的想象所以我不知道你去法国之前是不是抱着这样的一种期待然后到了那里之后有没有一点落差在里面说起落差这个事情

我倒是因为我后来待久了之后偶尔会有国内的朋友过去找我待两天他们可能就是会对那种初次印象比如到了机场或者进城之后那种地铁里面的脏乱差物质条件上毕竟也不像上海高楼大厦如果抱着这样的一种眼球上最直接的对比的话

我听说挺多人都有落差感的但是我不知道是不是因为我确实从小对法国文学有一种很迷之喜爱还是怎么就阅读了大量的作品有一定的积淀吧然后到了当地可能当地的这种历史文化遗产的保护也做得很好你会发现走两步确实也有一个告示牌告诉你某某作家在这里生活过

会让你产生一种惊喜和稀的感觉特别是我生活的太久了一点当然有比我生活的更久我一共待了七年吧第一年在外省斯兰达的故乡格勒诺贝尔后面六年在巴黎所以就有一种呃

怎么说沉浸式体验还是怎么但我会尽量让自己保持一点观察的距离感所以对我个人来说落差感不是那么大当然就像你刚才提到的不管是美国的文青还是

拉丁美洲的文青全世界的吧在某一段时间当巴黎还被本雅明叫做十九世纪的首都这二十世纪可能有段时间也是对于迷惘的一代垮掉的一代只是说我在想了那么多人都写过巴黎了我还是希望自己的写作不是那种

只是锦上添花还是有点想有所不同所以我也读过海明威的流动的深夜其实它活动的范围相对来说是一个更布尔乔亚的一个街区吧所以会让人觉得都是咖啡馆都是博物馆美术馆剧场电影院当然这是构成

法国特别巴黎文化生活的一个主要组成部分也是令人向往的只是说如果你慢慢的把它当成一种日常生活的话呢你也会发现他们有流浪汉而且还不担心世文世貌的那种流浪汉然后有很多社会运动嘛就是这些年黄马甲你们可能国内也看到了黄马甲退休金改革还有什么

夜晚行动还发生很多恐怖袭击总的来说其实我住的那个共和广场那附近就是一个其实挺动荡的地方的就是我经常说我住的那个地方左边打开窗是岁月静好右边打开窗呢有点水深火热但其实保护的还挺好的这么我想说的就是说

一方面我不想还留在比如说《五戒二轮》那个电影刚开头我觉得都有点像送给巴黎的一张张明信片那样但是我后来又觉得甚至会穿梭到过去但是我毕竟生活在 21 世纪的这些年的巴黎我还是得书写一下当下的巴黎当然我会呼应印象中的巴黎

这也是为什么我觉得法国非虚构能够兴起的一个背景是这个社会问题又重新出来了而不是像在我们理解中的六七十年代法国流行实验小说新小说的时候大家不那么喜欢讲发生在身边的故事而是

讲那种没有故事的故事讲那种好像缺失了一点历史感缺失了一点意识形态的故事今天这种写作又回归了但它是一种辩证的回归不是说我就直接又像巴尔扎克又像

那个佐拉这样的去调查或者去书写一个当下批判社会这样的东西我们继承了不断创新的文学书写的风格体裁观点

观念之后还能不能在某个维度上也回应一下当下法国社会欧洲社会正在面临的挑战因为你们也知道法国的知识分子一直都有一种心忧天下的情怀我经常碰到一些法国朋友比如说那种大学的知识分子

他们都能够聊很遥远的东方的正在发生的政治上的社会上的事情更不论说他们每天息息相关的日常生活因为他们的日常生活本来就是一个政治感政治议题非常强的一个社会所以

我就觉得这些年收获很大的就是在这些方面包括我经常逛到书店呀出版社呀你会发现他们的这样一种文化的氛围读书的氛围还是挺好只是说说

也没有之前就是最鼎盛的时代那么好比如说还有福克德里达的那个年代比起来呢今天你在法国的巴黎的书店如果有一个作家见面会可能

读者里面更多的也是老年人然后去法兰西学院听讲座的可能也是白发苍苍的人更居多一点年轻人肯定也受了什么 iPad iPhone 或者电子书的冲击当然他们保护得挺好的但冲击肯定肯定肯定是在的这是一个从全球性的

现象我后来也因缘巧合地结识了一些法国当代的作家可能有些都是我的忘年交了有好几代作家有七八十岁的也有四五十岁的我总体上感觉它不像国内那么让我觉得为人相亲的感觉还是有一种作家圈互帮互助甚至会四手联谈

一起合作写书这样的你都分不清那本书哪部分是谁写的都有这种但是我也怀疑我是不是毕竟是一个外来者观察者他们文坛的复杂的面向有一些可能也是我没有更设身处地的但总的来说我是真的觉得

那些年在巴黎待得挺值得而且其实退一步说我觉得海明威的流动的深夜有一点制造幻想只是它文笔比较好可能但其实我觉得它内核有点像那种孤独星球一样的旅游手册巴黎旅游手册所以我觉得通过阅读和我实际的肉身的体验吧我希望把一个

21 世纪第二个十年的巴黎以一个可能是一个中国读书人的一个眼睛去跟大家做一个描述这样看来这个想象和现实之间确实还是有差距的可能你只有到了那里亲自的生活过才能明白这种区别更何况你住了七年嘛

那可能和比如说去巴黎旅游了一周这个差别可能是更大的吧就是时间才能够就是让你对一个事情有这个足够真实足够彻底的认识就可以在某种程度上是可能是一开始会对巴黎去昧然后你又有一个这种重新认识巴黎的这个过程对 赋昧他们说这个去昧之后又赋昧对 但是

但是其实我有一个这个问题想这个更深入的来问一下就是你到了那边之后肯定是开始学习这些文学的东西肯定会进入他们的一个这种文学的评价体系里面对吧这个体系肯定是跟我们这边的这个体系是

这个也是我经常思考的一个问题就是说在不同的语境不同的社会不同的这种体系里面大家会对一个作家的评价是不是会不一样比如说我们这边评价巴尔扎克用当时我们教科书上最意识形态先行的那个话就说他反映了资本主义社会的什么什么什么弊端对吧

这种评价我自己猜想可能法国文学界应该不会这么来说巴尔扎克至少不会是一个主流对吧那还有另外一种情况就是随着这个时代的发展随着这种

各种思潮的潮起潮落大家对一个作家的评价对作品的评价也是会发生变化的比如说我记得我读书的时候好像大家在谈论法国文学二十世纪书的时候经常还会讲到约翰克里斯多夫但是现在好像这个书

我不知道是不是我的错觉好像又慢慢的被大家遗忘了大家更多的会去讲追思学年华这可能又是一个不同时代对一个作家的这种评价会发生不同的这种反应所以能不能给我们讲讲这个是不是在法国那边是一个现实比如说在法国那边大家评价一个作家是不是跟我们这边可能会不太一样

对比如说刚才讲的巴尔扎克可能有一段时间罗伯格里耶他们讲新小说的时候他们的靶子是巴尔扎克其实他们那个团体都没有什么特别共同的纲领但是好像都有点反对巴尔扎克那种写作但今天看起来巴尔扎克在法国依然是充满活力的一个作家

有很多研究然后有很多作家也会说他们喜欢的是驴皮记是幽谷百合等等就是巴尔扎克人间喜剧其实很丰富嘛但是我觉得在国内大家一聊批判现实主义的巴尔扎克可能就是

格朗台高老头那种守财奴的形象吝啬的形象其实巴尔扎克的长篇中短篇写了很多面向的有些题材今天想起来都挺超前的比如说他甚至写过伤心人呀写过一些很超现实的东西就是因为我们贴了一个现实主义的标签之后他就好像有点被这种很客气的

刻板的理解了而且巴尔扎克那种很细微的笔触大多数作家应该不会像他那样比如说高老头一开始花几十页写一个公寓的那个外形可能很多人觉得电影一个镜头几个镜头就能办到的事情所以

很多当下的作家可能不会花很多篇幅在这样那种很 detail 的很逼真的那种写法上我觉得好多地方都是值得向巴尔扎克继续学习的但与此同时呢他确实也有一些今天被一些当代先锋作者觉得很老套的一些地方但毕竟他也是特定时代的产物嘛因为

巴尔加克写小说那时候是比如说报纸啊连载小说他有这种不断写的需求然后再加上他有一个反映社会的一个抱负在里面可能跟今天很多法国作者的这样一种文学观念是有一定冲突的

但正如我刚才聊到的比如说《非虚构兴起》之后其实法国人在今天也重新在其实我觉得在把这个文学哪些东西属于文学有一点拉伸得更开可能原先有一些被人看作是一种

或者不那么人们印象中严肃文学一定会写的东西今天都写了而且也有写得不错的然后好像会更新人们对文学的评价的看法就像我们上次播客不是聊到维勒贝克吗维勒贝克在法国他就

一开始被认为是一个继承了巴尔加克佐拉这种偏现实主义的特别是自然主义的写作的一个作家就觉得他好像写得很好然后很有噱头很有这个时效性很轰动但是在学院里面其实有点觉得他没有那么创新有所保留

这个就像你刚才提到的可能他到了中国会被认为是法国当代很一流的作家提米诺贝尔奖什么的然后我们也大力的引进但是在法国他可能就不是那么受到重视但是其实法国其实法国人的双标就在于当他意识到一个作者那个出口之后很红了他可能墙外开花了之后

可能也想倒回头来看看是不是我们自己也有误判呀什么的像我今天下午还在读一个我非常欣赏的法国当代作家叫索莱尔斯他在法国非常受到尊敬但可能国内更多的知道的是他的太太克里斯特瓦

但是他是法国被认为第一流的另类作家他在一个访谈里面说他觉得韦勒贝克挺不错的这确实是一个很见仁见智的事情而且我觉得法国现在比较让法国人自己比较焦虑的就是他们的文学评价体系也出现了一些问题虽然他们不像国内有那么多读书 up 主有那么多

帮大家几分钟读书的这样的节目但是学院里面特别是对 20 世纪以来的作家特别是对于还健在的作家他们都很谨慎最典型的巴黎索邦大学他们一开始他们都不会研究一个没有概观定论的作家不允许写国家博士论文这种现象都是最近 30 年

这种文学评价很多任务就交给职员

职业的文学评论家批评家就可以了比如说大家熟悉的在新小说的年代像罗安巴特的文章那就是洛阳直柜的或者我经常希望跟学生介绍的斯塔罗宾斯基李夏尔这样的一些法国最一流的文学批评家只要一般来说只要他肯愿意给一个作家写一篇评论文章可能

那个作家就能够立得住但现在呢第一是这样的大的文学批评家也变少了第二就是法国的文学批评生态也有它的削弱的地方就在于它被这种媒体和大众的需求变成了一种我举个类似的例子我小时候看法国电影的宣传片的时候

通常都是这个电影太精彩了震撼人心然后我也觉得一定要去看一看等到我走进法国电影院之后我发现大多数的电影海报都会有这几个单词就会变成很模糊读者到底哪些书是真的值得一看的现象以至于今天很多法国作家他都很难从学院里面出圈只要他没有得到文学奖或者这种媒体的曝光

这也进一步影响了这些书能不能被介绍到中国来的一个情况所以有段时间我会发现在中国可能一提法国当代文学就是那几个德诺贝尔讲的勒克莱基奥呀莫迪亚诺呀等等的当然他们也有写的不错的作品但我没有觉得他们的每一部作品都很好会有这样的就像你说的第一个就是

一个作品在它的原生的国家和它去了另一个国家之后产生的一种接受上的错位感第二个就是他们法国自身的一个评价体系也在发生一定的变化最明显的就是你提到的《罗曼·罗兰》

罗马罗兰在法国确实是一个已经无人问津的作家即使他得过诺贝尔文学奖但是他在中国你也不能否认比如说他在抗战的年代激励过一代中国的青年甚至我记得我在高三快毕业的那个学期我一下晚自习都是读克里斯多夫读过的最后结尾好像是背着一个小孩要涉水而过说他是代表了未来的日子当时也挺振奋我的人心的

只是说别说在法国人眼中为什么罗曼·罗兰有点下去了呢就觉得他的很多书好像过于的理想主义宣扬一种英雄感或者有一些失真的地方吧包括其实后来他们觉得加密欧的鼠疫当然鼠疫虽然很扣紧时代话题但是他们也觉得写得不够

不够深刻就是相比于局外人就在于那样一个旧式的医生的形象其实有的时候看起来挺单薄的你看罗曼罗兰加密欧还有我们之前提到的巴尔扎克他在法国和中国确实会有一些不同的

评价随着时空的变化这本身是一个挺值得观察的有趣的现象但是我有时候觉得呢是不是一定有那种跳脱出这些比如说到了别的语境或者什么样的情况还能够

保证说他的这个文学质量就是有更强的普世性就是放到哪里大家都觉得他好的比如说我觉得差不多普鲁斯特就是这样一个好像放之四海大家也能够普遍承认的作者在我看来这个可能就有一点点难度了我觉得可能是不是还是因为这些作家离我们太近了可能就你无法完全的跳脱出来去评价他们

特别是离我们越来越近的作家可能我们知道的他的东西会越来越多或者他跟那个时代的关联我们知道的会越来越紧密导致我们很难完全去跳脱出来但如果你比如说像莎士比亚或者说我们刚刚说到的像蒙田这样的作家可能大家已经是公论了当然另外一个原因也是因为这个时间长了之后这个沉淀也更加深了嘛

但是时间长的也有它的危机感你没有没有觉得最近有一种一重审经典的一种冲动吗像我在课上我讲蒙田讲拉新然后学生们其实往往都觉得挺无聊的然后也会觉得贵为经典但是里面的比如说什么亲密关系的描写也 out 了然后

就是有对很奇怪对因为因为我今天还去看那个豆瓣上那个蒙田的那个随笔录嘛然后我发现下面一个高赞的评论就是实在受不了作者的那个艳女思想然后我当时就觉得好像今天大家的这个评价体系都完全发生了这个变化嘛所有的都是你要先审查一遍这个作家有没有艳女思想然后蒙田这样的作家你也会审查一遍当然这个是没有办法的

上个月我有一个我在法兰西学院教书的老师他有个系列讲座叫如何阅读然后其中有一期就讲到一个当下阅读的全球性的现象叫愤怒式的阅读

就是有时候很情绪化的一个要响应一个时代气氛的一种阅读方法我觉得这种方法有时候也能发现出一些之前习焉不察的问题但是它可能也有一些过犹不及的地方但是回到你刚刚说的很多比如说法国当代作者的这样一个生存的状态其实我有点好奇就是说在你看来你在法国待了这么久和文学圈这么接触你觉得这个法国文学的商业程度是不是

比较高的比如说像英美那边其实商业化的程度已经很高了哪怕是你这种就是比较严肃的作者可能也会有这种经纪人然后来帮你安排各种行程然后也会上电视节目来做一个呃自己的书的推销可能也会参加各种各样的活动呃包括像我们这里也可能一个作者出了一个书可能要要全全国各地的来做这种读者见面会啊这样的东西这个在法国也是这样的吗呃

我觉得经济人的现象好像没有英美做得那么到位因为总的来说法国人可能内心里面还是觉得文学不应该那么商业化甚至于他们的

他们的创业写作都不发达就在于他们觉得一个作家写作一定是训练出来的吗可能还是更多的是一个作家他的心灵的言为心声的东西更居多的嗯

读者见面会当然是有的因为法国它虽然它这个语种呢虽然曾经辉煌过但今天肯定不是一个出一本书就能够立马像英语小说一样很快地翻译到那么多国家去全球畅销然后改编电影再加上我刚才讲很多创作它的这个文体也很

改编难度还挺大的所以好多书也没法改编成电影也没法做更商业化的运作最多就是现在他们的出版社为了生存可能也会跑一下文学奖什么的但是即使有了这样一些加持好像对于促销

能起到多么大的帮助要说也没有那么大的帮助除了那种可能已经 established 就是已经有一定的知名度的作家更多的作家虽然我们说法国是一个言论出版自由的国家你要出书好像也挺容易的篇幅长短

不管是小说诗歌甚至于他们现在的文学期刊都已经基本不再发文学作品了这是我观察到的一个和中国也迥然有别的现象但总体来说除了那些成名成家的或者因为少数得了奖或者改编成电影的作品大多数的作家都很难像萨特那个年代

靠文学写作养活自己然后还有很强的一种公共知识分子的声音我看过一个数据调查就是一个叫拉伊河的社会学家他说法国现在有超过四成的文学创作者都是在吃低保的当然法国的低保可能也勉强能够活下去还有就是大多数的法国作家

不太有全职写作的作者了除非他已经五六十岁能够经济财务相对自由的时候但早年不太会一上来就说自己想当一个全职作家的了还有就是他们也很担心这个书到了书店可能

在新书台子上摆了三周四周然后还是没几个人买可能就会真的会被反厂也是很常见的因为法国的印刷厂整个图书市场它也需要一定的方法把它运转起来再加上一个现象就是这两年一种并购的现象比如说大家熟悉的加利马出版社这样的

它相当于是一个大财团它就会把那些岌岌可危的小出版社独立出版社并购过来当然一方面可能是保住了他们的命但另一方面呢

那些出版社的更有原创性的实验性独立性的作品可能就相应的不是那么好出了或者那种编辑的自主性也会有一点下降但总体来说我觉得法语世界的这样一个图书市场的运转的机制还是挺有特色的

在法国像电影业是有这个文化例外政策的就是不管是去让一些海外其他国家导演的片子法国文化部赞助他们拍片还是说保护法国本土的电影

在图书文学市场也有类似的就是说这个书它可能一开始这个销量不好但是因为它是我们看中的作家可能我们政府也会给它一点点补贴啊津贴啊这样的你刚刚说到就法国的文学期刊不再登这个小说了那这个文学期刊他们登什么呢

还是以比如说访谈评论这样的一些这样一些文字居多而且我觉得它越来越即使像最早新法兰西杂志这种那么知名的既得主编的杂志今天也很少登作品了不登的一个原因主要就是因为

在法国你愿意出书其实就很容易不需要说我先要在什么文学顶刊上证明一下我自己然后我才会有出版社愿意把这个东西再转换成一本书还有就是因为读者现在购买这种杂志和期刊的这种欲望也相比于

前些年有一些下降尽管我觉得法国有一个保护的很好的就是这种大的报纸期刊杂志即使你想线上阅读它也会需要你订阅付费等等就是这种版权各种对于纸媒各种保护的还是很到位的所以才会在这个全球的这种好像文学阅读总体衰落的大背景之下

他们都说法国还算是一个至少在欧洲富于顽抗的一个堡垒因为你还是会在街上发现地铁里面那种口袋里面揣着一本书阅读的人这个还是一道很亮丽的风景线的果然啊这个时代哪里的作家要搞文学的话生存状态都是比较堪忧的嘛

拉人头拉人头一读公读之前的一号听友群已经满了所以我们现在开通了二号听友群欢迎各位听众过来聊天吹水入群的方式可以看我们的小宇宙节目公告和节目简介欢迎大家的到来那我们刚刚说到了其实有很多大师嘛对吧这个也让我想到了你这本书里面其实

你也写了很多这个大师的故事在我看来读起来还是饶有趣味的不过说实话就是有的大师可能我自己也是不太熟悉不过我注意到一点就是你在写法国文学的这些大师这些巨匠的时候

呃挺喜欢用一种所谓的这个叫边缘视角嘛就是从他们身边的人出发用一种旁观的视角来写他们这个和这种一般的这种主流传记的写法其实是不太一样的呃

我还挺好奇的我想问你你是怎么考虑的是不是因为你其实是一个比如说从中国去的这种旁观者的身份你觉得可能这些大师身上有一些大家不为人知的一面还是有另一些考量呢

因为我这个书一开始是在讲我出国前的经历然后去了法国然后最后结尾的时候也回到了上海国内经历了一些事情但主体部分确实是留学的那几年可能这 26 篇文章里面有将近三分之二的内容应该是在法国那七年写的吧但是像我说海明威后来也要离开法国回到美国福克纳回到美国

菲斯杰拉德回到美国然后继续他们的创作我当时也挺担心我如果一辈子待在法国是不是我的经验我的素材就是这些了所以我当时也挣扎了挺久但是呢

那些年我就是处在一个高密度高强度的阅读的状态里面当然这个阅读可能也不局限在对文字的阅读可能有一些对其他艺术门类的观察就是在这个过程中我发现我不能说我有这样一种自居为边缘人的

心理状态但可能多多少少一种就挥之不去的觉得自己比较渺小的心情是在那里的这种渺小感倒不是一定是因为阅读的都是大师然后见到的都是比我更厉害的然后我就每天都在那里妄自菲薄而是说我觉得这些边缘人物

比如说普鲁斯特身边的人或者巴比尔身边的人今天要看起来他们可能在自己的行业里面也做出了挺多贡献的只是说当我们要聊普鲁斯特的时候他可能只是普鲁斯特朋友圈里面的一个人然后你就感觉是不是只是在写像同人文一样的作品但其实我不是这么考虑的我是觉得我把我很多的

所思所想所感我都能够在这些边缘人物身上找到共鸣有一点点叫什么借他人的酒杯交自己的快乐吧但是我又不能说我完全脱离了那个故事的本来面貌完全只是为了偷偷地讲自己去讲这些人不是这样的

甚至于可能细心的读者会发现在那些大人物的身上普鲁斯特的身上巴比尔瓦雷尼的身上可能也有一些人的虚妄骄傲或者那种圣明之下其实难复的痛苦等等

就是因为人和人之间我还是相信有很多共通点可以捕捉到的不管他是大人物小人物中心人物边缘人物所以我就尽量地把一个自我打散到了这些人物身上然后让他们之间也对话让我跟边缘人物跟中心人物都去对话然后增加一下这个书的

层次感让叙述者的我在这个过程中好像也在成长也在接受一个新的一种情感教育的这样一个过程这是我主观上的一个考虑客观上就是那些年我迷恋的大量阅读的当代作品有很多这样的写法

比如说我这些年致力于翻译和研究的一个被法国学院认为最重要的一个当代作家叫皮尔米雄

我已经出版了一本他的作品《国王的身体》是得过 12 月文学奖的还有这个月底就要和我一个朋友一起翻译的一本他的代表作叫《微妙人生》这个书是 1984 年就出版的已经今天被认为是当代的一个经典了在时间的检验之下是一本

句子很难 利益很高我跟我的朋友也花了很多年时间翻译了一个经典作品就是这个米雄他也写过一个最典型的例子他有本书叫《大师与门徒》在这个《大师与门徒》里面他写了三个大画家的学徒因为我们知道其实这种师父带徒弟的现象从文艺复兴那种

画家的工坊开始就挺普遍的他后来又有几篇续作总的来说他写了五个大画家和学徒比如说大家熟悉的西班牙画家戈雅戈雅其实他是早年在马德里无意间看到了维拉斯开兹的画

然后惊为天人然后意识到自己虽然一直已经是一个被国王赏识的宫廷画家但实际上内心并没有画出像维拉斯开茨那样的作品然后开始自我反省升华他还写到洛可可时期的法国画家华托有一些很艳丽的情欲的表达但是那个叙述者的视角是他身边的一个

巴黎郊区教堂的一个神父然后他写过意大利的一个画家叫弗兰西斯卡大家去意大利旅游那种教堂诗笔画都是他画的他也有一个想跟他学画画但实际上确实没什么本事的一个很平凡的普通的人可能是无意间闯入了这样一个大画家的生活受到了感染然后他写过梵高晚年在法国南部

叫阿尔勒的那个地方有一个当地的邮差其实他跟梵高后来关系很好但是呢他对梵高好呢并不是图什么也不是当时也不知道梵高未来会成为大画家就是一家人对梵高好梵高也很受感动然后后来还给这个邮差画了好几幅肖像画最近好像美国还在办特展这样的以及等等这样的例子吧就是好像有一个大师

然后有一个好像居于边缘视角的身边人在这个过程中好像一个在日常生活中跟文学艺术无关的人突然一个巧合机缘跟这样的人产生了生命的连接

就像今天也不是大家也觉得好像文学艺术已经越来越难以感染到更多的人了吗所以当我有时候读到这样的例子的时候就是还有很多人即使是平凡的人普通的人还能够被文学艺术感动这样的人好像是渺小的边缘的但是他可能内心也有很崇高的一面很希望能够在生活的泥潭中

走出来的一面这种人物身上体现出来的张力感往往会让我产生那种表达的书写的内趋力和激情的一些人物所以有了李雄这样的当代作家的典范之作的例子

然后又有了我自己内心的这样一种,你可以说从一个中国西南小城到巴黎这样的文化中心的迁徙的历程吧。

综合起来让我想写这样的人物但是我觉得我有边缘视角但是我其实在那种大师的角度上琢磨还是挺多的就虽然这些大师即使像布鲁斯特像可能我提到的阿尔托这样的也有可能我们的读者不熟悉的面相

所以我觉得还是比较均衡的用力在了这些人物身上对就是在看你写这些大师的时候我忽然就意识到可能这些大师真的是有很多我们不了解的一面我们平时总是通过一些作品来认识他们要见到他们真人的时候可能只是在文学奖他们领奖的时候会出现但是作品是他们构造出来的那文学奖他们

那个形象也是精心挑选出来的这可能都是一种不真实然后想到这个文学奖我就想到一个事情这个也是我们刚刚一直都没有说的就是关于法国文学很重要的一点因为我们知道其实

法国有大大小小各种各样的文学奖对吧其中最著名的就是这个宫古尔奖我们大家都知道这个以涉及到评奖嘛总是会引起各种各样的非议对吧大家最熟悉的例子可能是当年普鲁斯特写这个追寓似水莲花第二卷的时候闹出来的这个是是非非最后

几经周折普鲁斯特才是拿到了这个宫国奖当时也是甚至引起了社会层面上的一些风波如果大家有兴趣可以去看一本书叫这个普鲁斯特宫国奖一场文学骚乱

当然大家可以想象就是这种类似的事情肯定不会是第一次出现后面也会发生而且像法国这样一个文艺气息很浓厚的国度里面这个文学讲的和文学之间的各种各样的事情不知道这个田老师能不能给大家分享一下当然

法国文学奖有点多如牛毛了甚至于哪个咖啡馆他愿意他也能办个文学奖比如说花生咖啡馆就有花生文学奖然后花生咖啡馆旁边不是有个双手咖啡馆吗也有双手文学奖等等的

我都很难统计他们有多少文学奖当然也跟法国这个总体的人口比例里面渴望成为作家的人比较多有关系当然重要的文学奖呢主要还是秋天的时候颁发的特别是那个十月底到整个十一月这段时间宫古尔奖是最有名的算是他们的国民文学奖吧

然后另外几个比较重要的有一个叫费米娜文学奖,费米娜就是法语女性的意思,所以这个奖的所有评委都是女性,但是她评选的作品不限于女作家的作品,这个也是一个认可度比较高的一个文学奖,还有一个叫美蒂奇文学奖,美蒂奇不是那个意大利那个老的家族了,但是她的家族是美蒂奇的家族,

他还叫这个名字我觉得这个文学奖是我平时比较甚至于比公国而讲更看重的就是包括他的评委的水平啊然后他每年那个入选的书单的那个质量呀等等这

这是美的奇还有一个叫法兰西学院小说大奖还有一个叫雷诺多文学奖这个雷诺多文学奖很有趣因为大家都知道宫古尔奖是 11 月初在巴黎一个饭店颁发的然后颁发之后半个小时这个雷诺多就会在同一个地方也颁发据说当时设立这个奖的目的就是他们觉得宫古尔奖有很多遗珠之恨

需要自己这些比如说维学记者再设立一个奖项来补缺遗憾什么的今天看起来确实有很多反而全了经典之作的作品是得的雷诺多而不是光谷啊

比如说大家熟悉的塞利娜的《茫茫黑夜漫游》啦佩雷克的《雾》啊都是得的雷诺多这样的还有就是我刚才提到的十二月文学奖它其实是那个伊夫圣罗兰那个设计师的男朋友他很有钱他设立了一个文学奖而且是奖金比较高的一个文学奖因为我们知道宫古尔奖的奖金只有十欧元

就是一张钞票当然他得了奖他肯定可以卖得很好特别是到圣诞节的时候比如说你刚才提到的普鲁斯特公国而讲那本书好像那个书的最后还附上了他得奖之后能不能

加印然后销量什么的当时有很多统计的都挺有意思的那么一般呢如果能够得到这些文学奖呢那肯定就是当年受社会关注也卖得比较好的几本书了他这个奖呢我一直觉得是挺科学的就是他不像那个诺贝尔奖像那个开奖前几天那个赌博公司进猜彩票那种他是三轮投票

第一轮有大概 15 本书然后有哪些评委你也知道然后到了第二轮剩下 8 本书第三轮 4 本书一直到最后开奖就是你能够大概能够 follow 他的这样一个我觉得是比较公开

公平公正的这样一个评奖机制但是里面有没有暗箱操作肯定也有暗箱操作就是刚才你不是说普鲁斯特可能要跑奖的嫌疑其实那个普鲁斯特我觉得挺值得一讲因为 1919 年普鲁斯特得宫沟尔奖的时候宫沟尔奖也是一个新兴设立的十几年的奖项他也不像今天那么的被人津津乐道而且他的原则还是要奖励这个青年作家

但是你今天发现像杜拉斯的情人得奖的时候都已经 70 岁了什么的那个时候刚刚打完第一次世界大战人们疮剧痛生本来根本就不看好《追思水连华》第二卷那样一个讲什么青春少女爱情的小说能够得奖的觉得要得奖的都应该是社会写实的那种讲前线战争或者社会底层的那种书

但是最后经过几轮投票确实是普鲁斯特得了奖而且今天那个宫古尔奖就觉得自己厚见之明吧津津乐道于你看当年我们都没有看走眼普鲁斯特今天是最伟大的法国作家这样子的

所以我觉得法国的文学奖第一就是它的这种评选机制我觉得是有可以参考的这种公开透明的感觉其次就是它这种评委的评委会它这个评选模式里面有很多值得我们借鉴的地方当然我坦白说我自己对这些年的宫国奖好多作品都挺失望的就是它有点慢慢地变成了我们像矛盾文学奖那样的东西

就是好像有点国家意识形态宣传的然后一定得是长篇小说的虽然有那么两三年很破例的把宫果尔奖颁发给了那种文体更多样像飞虚构像那种散文的东西但基本上也就是一个小说奖

但是法国除了我刚才提到的这六七个大奖之外,他们还会设置很多小奖,比如说诗歌方面有马拉美诗歌奖,阿波利纳尔诗歌奖,这些是诗歌领域很好的,然后像宫古尔奖,他们现在也慢慢意识到他们的文类很局限,他们也会设置什么水笔奖或者,

还会设置那种监狱服刑人员阅读之后评的宫古尔监狱奖还会设置中学生阅读奖因为其实法国的高中生已经普遍的文化水平比较高了大家都知道他们高考还要考哲学所以高中生又特别不是那么受利益背后驱使的

甚至好那时候大家会发现那个宫古尔中学生奖比高中生奖比那个现在评出来的宫古尔奖还有一些更好的作品出来但是你也会发现国内基本上是每年宫古尔奖出来是肯定会买到版权的是这样一个过程而且大家会渐渐觉得就像我刚才说那个加利马出版社变成一个大财团之后

你纵观那个公国而讲一百二十几年的历史好像最后得奖的有那么三分之一都是这个加利马出版社的所以大家也越来越不满于这样一种文化事业上的垄断现象吧

对就是我觉得这个法国文学奖有很多值得观察的地方那有没有像普鲁斯特那样在争议的事件呢最近几年比如说有本书拿了某个重要的奖项之后大家都很不服气啊这样的事情

有挺多的呀对有一个情况是这样的就是这几个奖它是颁发的时间点比较接近就是通常一个书如果 11 月 1 号得了费米娜奖那么 11 月 2 号雷诺多开奖的时候呢就不是他了我也不知道是出版社为了均摊还是什么但是如果真的同一本书在同一年得好多奖呢确实可以证明他

是一本能量很足的书但是这种现象非常少所以有的作者很遗憾就是他可能当年有宫古尔奖的实力但是他被前面一个奖截胡了或者截足仙灯了这样的以至于会让有几年的宫古尔奖让我挺失望的比如说 11 年有一个书叫法兰西兵法

我就觉得写的挺一般的然后他们的学术界我看到今天十几年过去了也几乎很少有人讨论这个书再比如说 2016 年的那个叫什么温柔之歌其实我读下来之后我也觉得挺一般的但是可能他是有一定话题性的国民讨论度的然后可能就那一年或者政治正确的就把奖班给他了这样的也有

你刚说到这个政治正确啊我不知道就是比如说这个政治正确的影响力在这些文学奖的评选会起到多大的分量因为可能美国那边是一个比较明显的例子就是他们的这个这两年不管是美国国家图书奖还是普利特奖更倾向于颁发给一些类似的议题的作品在法国这边也是这样的情况吗

我觉得法国要稍微好一点就是不那么议题主题先行还是会先看看这个书文学性本身好不好当然这个东西文物第一我第二好像很多人也很难很难评判可能有评委的个人趣味的问题但总的来说不会因为那个人的身份政治就一定那么的加分

而且你也知道法国现在它的文化外宣里面除了讲法国文学就是 Liturgie et Francaise 之外他们会单独讲一个叫 Liturgie et Francophone 就是那些北非呀黑非洲呀加勒比那些说法语的就曾经的那些法国殖民地嘛

对你看这种前殖民地要今天的政治正确它肯定是有优势的再加上里面往往好多也是少数族裔但是他们会可能首先是他们会给这些作品专门设置奖项总的来说它不像英美这样的明显的去做这样一个认定它这个作品好不好

当然你要说完全不受影响也没有其实我这两年比较感慨的一件事情是当我们讲什么福克罗兰巴特那个法国理论远播美国学界什么影响很大的那个年代今天好像有点反过来了

可能还是青年一代更受这种好莱坞呀或者这种美国这种大的媒体机器这种宣传吧法国的年轻人也越来越在生活上有一种美国化的倾向他们可能

也希望这些政治正确的作品在法国能够更多一点最典型的就是 2021 年有一个塞内加尔裔的黑人作家得了那年的公国奖那个书说实在话我个人没有觉得很好甚至我觉得它

太模仿布拉尼奥的荒野侦探了就是好像一些从一些第三世界国家的文艺青年然后到了哪里哪里然后聚居生活讨论文学等等这样的但总体上我觉得没有英美那么那么的让我觉得太刻意为之的情况

好那今天我们是借着这个田老师的新书今晚出门散心去和他的亲生亲弟聊了很多这个法国文学相关的东西啊那最后呢我还是想回到当下其实我们刚刚也说了嘛就最近这些年其实法国文学一直都在国内引进虽然数量上可能比不上英美文学但还是一个相当重要的这个领域嘛

不过就我个人而言作为一个普通读者总有一种感觉就是面对当下的法国文学我始终抓不到一个重点或者说抓不到一个核心没有一个整体的感知只能等着这些出版社把这些当代法国文学的新书

搬到我的面前所以这个一说到法国文学我可能还停留在一个相当原始的阶段就 18 世纪可能是浪漫主义啊现实主义自然主义有余果斯汤达巴尔扎克然后到佐拉然后 20 世纪有现代主义有普鲁斯特肯定这个追思水年华是绕不过去的

到了二战之后有加缪啊萨特那到了现在呢好像我就很模糊了比如说这个安尼艾尔诺可能如果拿不到诺奖我肯定是不知道这样一个作家的可能唯一比较熟悉的就是这个维内贝克当然刚田老师也说了嘛维内贝克可能在法国那边这么大的影响力所以

我最后还想请田老师给大家说一下比如说今天的法国作家更会关心比如说写作什么样的议题更会尝试一下什么样的这种写作风格对维德贝克不是没有影响力他作为一个公共人物很有影响力甚至当年查理周刊也是因为调侃了他的一个书间接造成的

对就是他这个人就比较出圈对吧就比较个性张扬对只是说有一段时间法国本土学术界对他的写作有一点保留意见而且这个意见可能也在一个流动变化的过程当中对你刚才提到的就是当代的法国作者在写什么或者一些创新啊什么的

这是我一直对法国这个国家的当然他们自诩为一个文学的国度有一种我觉得不应该有的过度的这种自信心在里面你看刚才你也提到各种主义流派好像他们隔了个几十年就一定要发明出一些新东西出来荒诞派超现实等等那么到了

70 年代末 80 年代初我总体上觉得有一点点处于相对消沉的时期因为我很难想象一个国家的文学能够长生不衰然后一两百年永远都那么处在波峰时刻肯定是起伏跌宕的

我自己去留学因为我最开始是中文系的我去法国念这个文学博士的初中确实也有一层就是我想去学法语然后看看就是这些法国现代作家到底在写什么怎么想的创新的点是什么因为恰好我的导师也是做这块当代文学的然后我就读了他的一些书呀然后听他的一些课呀

有了一点点相对比较全景式的一个印象在学界今天看起来现在作家写的比较多的一个就是我刚才讲的这类传记式虚构的作品确实是蔚为潮流还有一类叫做呃

黑西德菲尼亚雄我应该把它翻译成亲子叙述吧当然不是什么人们印象中的只是在讲亲子关系内的那种心理输导类的书是说比如说像艾尔诺这样的艾尔诺其实他确实他在得诺贝尔奖之前在法国虽然喜欢他的人也有讨厌他的人也有但他确实在法国是一个已经成名挺久的作家了他

其实 80 年代的时候就是以这类比如说一个男人的位置一个女人的故事讲他和他父亲母亲关系的这类书包括马上要出版米熊的微妙人生也有一点相似的就是我曾经开玩笑的跟朋友们说

这些年就法国的每年那个文学新书里面总会有什么爸爸去哪儿妈妈在哪里这样的书当然某种程度上能解释的原因就是就是这些写作者的上一代人他们可能会经历过一些时代的大动荡可能他们经历过二战集中营曾经那个

四五年到七五年法国经济高速发展的时期他们是一些简单讲是一些有故事的人所以今天的这些法国作家会去讲这种代际故事然后通常人物也不是很多他不是那种传统的家庭小说而是说我的这种亲情的血缘的纽带包括可能有的时候都没有血缘可能是一种文学上的传承的

这种关系的作品就挺多的以这个爱尔诺和米生为代表还有好多好多这样的作者他们可能是来自农村工厂或者其他地方的人所以我觉得这是一个现象我觉得它可能都不独属于法国的现象因为好像今天在南美中国也有

流行讲这种代际故事的作品这是一类你刚刚说到的就是这个亲子关系我忽然意识到一个问题就你看就曾经的这些法国作家像巴尔扎克像佐拉其实都是一个很宏大的这种视野包括你看普鲁斯特其实也是一个挺宏大的然后你再看像存在主义的这些作品

但是你回过头来看今天比如说你写的这些亲子关系的书像阿尔诺的这些书其实很多时候是很讲这种个人体验的当然这个可能也不是一个法国的这个单独的例子就是今天整个文学的写作都是越来越趋向于从这种个人的体验出发而不是从这种宏观视角出发

对这是一个现象就是前两年他们一说爱尔诺就说它是自我虚构的代表 autofiction 而且就跟最早说的那种什么夏多布里昂的回忆录戴高乐回忆录波法回忆录比起来这种

以自我为出发点的作品呢它跟那种一定到了晚年才开始动笔的然后讲的都是一个小小的自我在一个历史大时代里面就回忆录其实讲的好多其实不是那么关己的只是好像自己参与进去了但是这种自我虚构呢你会发现它的主要的笔墨就是在

自己身上虽然可能加入了一点社会的维度历史的维度这样的可能我觉得吧有一点是他们觉得从自己出发有时候还是最可靠的当然这个自我是需要不断怀疑的但总的来说你的巨生经验还是你的

第一手材料只是说有的人他可能就一辈子这么写了就会让人觉得有点没意思 30 岁经历了什么 40 岁又经历了什么出轨了堕胎了这样那样的但是有一类他是因为就像我说法国现在大多数写作者他不一定待在大学里面但是他们对于文学的自我的认知感都挺强的

也会发现很多作品它是自带批评色彩的就是在它这个虚构或者非虚构作品里面它已经在媒体或者评论家评论它们之前你就已经能够在在这个书里面读到很多它不管是反省它自己还是反省它

正在写作的这个过程其实这些都可以上述到普鲁斯特只是说普鲁斯特那个 19 世纪末那个宏大的社会背景历史时空在今天好像有点不复存在了越来越多的作家在一个坦白说好像这两年法国又发生了一些事但是总体上有一段时间

社会上如果是一个路不时宜的太阳底下无心式的时期的时候会让这些作家焦虑我到底写什么然后他人的故事我又偷听不来那是不是我还是先从我自己写起然后把自己加一点传奇的神话的虚构的东西进去这个是挺普遍的但是我觉得能够

写出头的还是少数好 你继续除了所谓的亲子小说他们现在还写哪种类型的小说呢还有可能那种知识分子型的他不是刻意要给你设置门槛但是你会发现里面寻章摘据引经据典比如说我很喜欢的一个作者叫埃纳尔他有本书叫罗盘我们有中文翻译的

他刚出来得公国外奖的时候我记得我是在外汤画报还给他写过一个书评吧就是那种特别百科全书式的写作而且会对不同文明之间进行思考的这种写作但我觉得这个可能对写作者是一种考验然后可能对一般的读者也是一种考验他可能里面还有很多考古学的人类学的知识等等不一而足吧这是一类这个

我好像有印象这个作者是不是有一本小说是 500 页整个就是一个长句子好像当年还拿了这个宫古尔奖对

对对对就是这个书我当时法语读的时候也挺震撼的但就像普鲁斯特他不是也好几页一个句子吗重句套重句这可能是法语自身的一个特点的问题当时他有本书叫 Zone 就是我把它翻译成区域吧他就是从头到尾我不知道他是怎么处理的就是分句重句或者就刻意的不打句号挺牛的一个小说的他

它现在有点算是一个中间力量了,以它为代表其实是有一个文学团体,我们学界会把它当成是新小说之后,当代法国最通力合作的一个文学团体,叫 Angulette,

我最近正在考虑联系国内出版社引进几本这个团体的书就是一些四五十岁的法国叫什么终身代作家吧有很多就是他可能风格上是西蒙那种呃

普鲁斯特这种长句子但是他可能处理的是马克龙政府的腐败或者金融危机这样的现实议题这样的这一类的书还有就是愿意做一点文学和人文社科交叉类的书其实就像《回归故里》这样的书

他不是在中国火他在法国也火的回国故里他的学生什么爱德华路易写的这些书还有一些有一定的田野调查性质的就是今天的法国文学很奇怪曾经有美国记者还有法国自己的一些教授觉得法国文学好像处在一个衰落期

但是为它据理力争的一些教授又觉得它处在一个比之前更加多元然后更难以概括的实验性更丰富的一个历史时期所以我确实也挺遗憾的就是我们国内有时候可能也得先看看那个书在法国有没有得奖有没有畅销然后把它

引进过来因为国内现在也很难做外国文学这一块你别说法国文学了我发现连英美文学写作者里面还读得挺多但是我发现学生呀然后民众呀好像读中国自己的小说或者东亚的小说

都比以前我小时候那个一定要读余果一定要读弗洛拜的年代已经好像不是同一个时候了所以我一方面特别想把我刚才提到的这些有一定新颖的创新的当代法国文学介绍翻译或者到中国来一方面其实对于它的前景我其实是抱着一定的悲观的态度的对

字幕志愿者 杨茜茜

If you do existHoney don't resistShow me a new wayOf loving

I feel something special about youBeings are my realityThe only kind of realityMaybe my foolishness is pastAnd maybe now at lastI'll see how the real thing will be

me

i didn't realizethat my life would changeforevertell me that it's truefeelings that are newi feel something specialabout youdreams are my realitya wondrous world where i need to beillusions are a

优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive